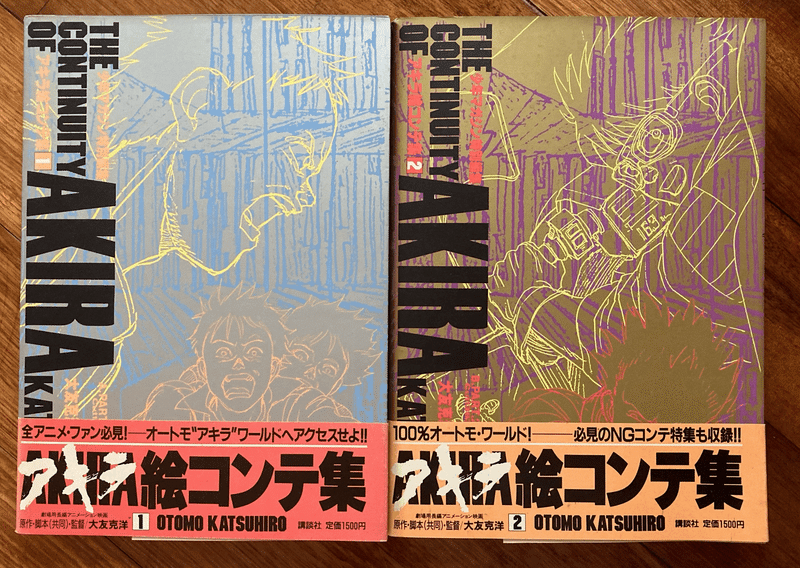

#7 AKIRA絵コンテ集1・2

AKIRA絵コンテ集1・2

大友克洋 著

講談社

絵コンテ集1:1988年7月16日第1刷発行 1988年8月16日第2刷発行

絵コンテ集2:1988年8月12日第1刷発行

定価:各1,500円

初めて大友克洋のマンガを読んだのはいつだっただろう。

普段は「少年ジャンプ」などの少年漫画誌を読んでいたけど、少しずつ守備範囲を広げて青年誌もちょくちょく読むようになった頃、たまたま立ち読みした「ヤングマガジン」に載っていた「彼女の想いで…」に感動して、しばらくは掲載誌を切り抜きして保管してたなあ。

その後、一銀通りにあった、ちょっとマニアックなマンガも多く扱ってる本屋に通っては、「月刊ガロ」を買ったり、「ねじ式」の文庫版を買ったりしてたけど、そこで見つけた「童夢」が先だったか、国際通りの本屋で見つけた「気分はもう戦争」が先だったか。おそらく「気分はもう戦争」だとは思うが、その辺りから過去作品を読んでたりもしたんだけど、いよいよ「AKIRA」の連載が鳴り物入りで始まるということで、もの凄く期待が高まっていた。まぁ大体そんな風に青年マンガにシフトしていったんだった。

いや、漫画の方は置いといて、映画の話だ。

それまでオムニバス作品での監督や、キャラクターデザインなどでアニメ作品に参加していた大友克洋だったが、ついに『AKIRA』が長編アニメ化!しかも原作者自らが(共同)脚本、監督を務めるということで大きな話題になったと記憶している。

ところが、沖縄での劇場公開は未定のまま。公開当時発売されたメイキングビデオを何度も見ては渇きを癒そうとしたが、結局我慢しきれず、初めて東京に行った際に見る事が出来た。衝撃だった。

まぁその衝撃がどういう類の物だったかとか、どれほどの物だったかとかは長年にわたって語られてきたし、その後数多くの作品に影響を与えてきた事も今さら言うまでもないと思うし、あの当時を知らない若い世代にはとても伝えきれる自信もない。

とにかく、東京から帰ってきて、早速この絵コンテを買ったわけだ。

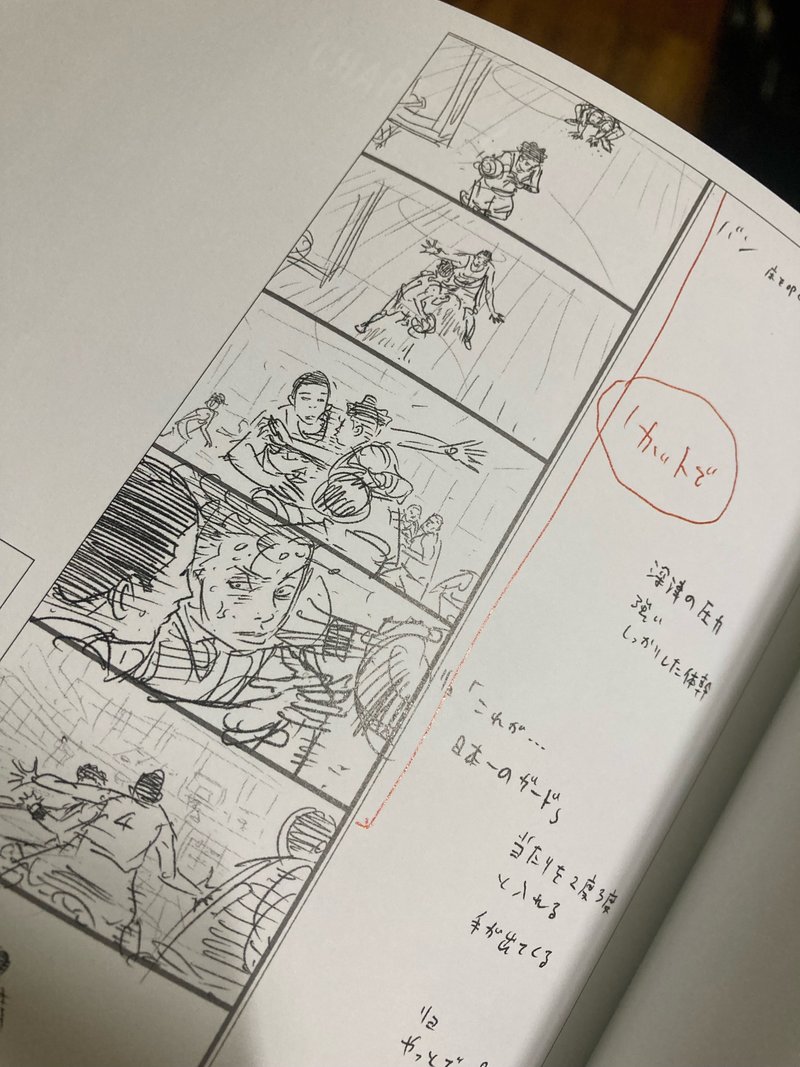

当時はそれなりにアニメファンであったし、アニメ誌などでも絵コンテという物は見ていたつもりだったけど、さすがに長編作品丸ごとの絵コンテを見た事はなかったので、それこそ食い入るように読み込んだ。

マンガ家デビュー前には映画監督を目指していた時期もあったというから、アニメ映画でありながら、実写的な演出も取り入れようとしていた部分もあり、今読み返しても本当に面白い。

「日本アニメの革新」(氷川竜介著・角川新書)では『AKIRA』についてこう書かれている。

<アニメ監督として大友克洋が担当したのは、絵コンテ、レイアウト、原画、作画修正などなど……端的に言えば「宮﨑駿監督と同等の範囲」です。>

実写でもアニメでも、普通は多くの人が様々な役割で関わる事で作られるわけだけど、アニメの場合は例えば同じキャラクターを複数の人が描くことになると、前のシーンと顔の雰囲気が違うなんてことも起こりえる。

『AKIRA』のようにまず原作がある作品だと、下手すると「原作と絵が違う!」なんてことにもなるかもしれない。

ところが大友克洋は絵コンテからレイアウト、実際の作画まで自らの絵で作品世界をコントロールしていたというわけで、確かに全編「あの絵」が動いているという衝撃もあったのだ。

さて、話は変わって『THE FIRST SLAM DUNK』だ。

個人的にスポーツには全く興味がなく、スポーツ観戦もしない(なんなら最後にスポーツ中継を最後まで見たのは具志堅用高の試合かもしれない)

実際に自分がスポーツをした経験で言えば、学生時代以来数十年、一度もした記憶がない。(ボウリングはスポーツだ!と言われれば、そうかもしれないが)

そんなワタクシが『THE FIRST SLAM DUNK』を観に行った。

カミさんが学生時代バスケ部だったし、原作マンガ、TVアニメのファンだったから観に行こうと誘われたのだ。

まあワタクシも原作マンガは読んでたし、大ファンとまでは言わないが、好きな作品でもあったしね。

で、『THE FIRST SLAM DUNK』を観終わって、早速購入したのが「THE FIRST SLAM DUNK re:SOURCE」だ。

この作品もまた衝撃だった。

大友克洋の『AKIRA』同様、原作者・井上雄彦が脚本、監督も務めているわけだが、この「re:SOURCE」のインタビューを読む限り、井上雄彦は映画もアニメにも特別詳しいわけではなく、そもそもこの映画化自体に乗り気ではなかったという。

それでも最終的に自らが関わる事になって、まず始めたのが、マンガで言うネーム作業からだったそうだ。

結果的にこのネームが脚本となったということらしい。

そして絵コンテ。

CGキャラクターを使っている事で、『AKIRA』の頃には難しかった大胆なカメラの動きなどもコンテに描き込まれているものの、どのように動くかは少々曖昧な部分はある。ただ、これは井上雄彦が映像に詳しくないからというだけの理由ではなく、バスケットボールの試合の流れを感じさせるためにカットを割らずに見せたいという意志があるのだろう。

モーションキャプチャを使用し、キャラクターの動き自体はCGで作る事は出来ているものの、そのCGの動きにも井上本人が細かく調整も入れている。つまり作画修正だ。

「re:SOURCE」に収録されているインタビューで井上雄彦はこう語っている。

<リアルなバスケの動きを表現する。これは希望ではなく義務。これが実現しなければ自分がやる意味も、映画化する意味もない>

もちろん「SLAM DUNK」という物語を語る事も重要だけれど、大きなテーマの一つとして、<リアルなバスケ>を映像として見せるというのがあったわけだ。というよりは観客をバスケの試合を見に来たように感じさせる。というのが正しいかもしれない。

それからもう一つ、こんな事も語っている。

<自分の描いた絵がそのまま映画のスクリーンに映ることはない>

そのために、もの凄く苦労したようだが、結果的には見事に「あの絵」が大スクリーン上で動いていたと感じられた。

もう一度、「日本アニメの革新」(氷川竜介著・角川新書)からの引用を繰り返そう。

<アニメ監督として大友克洋が担当したのは、絵コンテ、レイアウト、原画、作画修正などなど……端的に言えば「宮﨑駿監督と同等の範囲」です。>

「漫画映画」から出発した宮﨑駿、実写映画的なリアルさを取り込んだ大友克洋、そして観客をバスケの試合会場に放り込んだ井上雄彦。

三人とも出発点や目標は違っているかもしれないが、監督としてこなした仕事内容は同じようなことになっているのがなんだかとても興味深いと思うのだ。

とにかく『THE FIRST SLAM DUNK』という作品はアニメに出来る事の可能性を大きく広げたんじゃないかと思う。

『AKIRA』やジブリ作品など、当時は革新的であっても、今では当たり前になった技術や表現などを、リアルタイムで体験していない若い世代が見るとピンと来ない事はあるかもしれない。

今若い子達がリアルタイムで体験できる革新が『THE FIRST SLAM DUNK』にはあるんじゃないかと思う。

一つ不満を言うと、「THE FIRST SLAM DUNK re:SOURCE」では物足りないのだ。「AKIRA絵コンテ集」のような、もっとどっしりとしたメイキング本が読みたい。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?