モンスターズ・イン・パラダイスの風景

拙著『モンスターズ・イン・パラダイス』(全3巻)は1920年代アメリカ風の異世界を舞台にしたファンタジーです。風俗や社会状況などもその頃のアメリカを準拠としています。私たちの世界と違うのは、この世界には『神話的人類』と呼ばれるさまざまなモンスターたちがいて、町中で人間と一緒に暮らしているということ。

主人公ジョエルは新米捜査官。着任早々ヴァムピールの捜査官カート・V・ウェステンラとバディを組むことになります。都市に住むモンスターたちはおおむね貧しく、人間との間でさまざまな問題が起きています。その対策班に回されたジョエルの明日はどっちだ……! 的なところから物語は始まります。

ジョエルが赴任してきたブルームフィールド市は摩天楼が建ち並ぶ大都会で、街の真ん中を東西に横切る川が流れ、街の東側に大きな湖があります。地上は路面電車が、地下には地下鉄が走り、大陸横断鉄道のターミナル駅は街の西側。

雑誌連載中、この街のモデルはニューヨークですか、とよく聞かれたのですが、実は違います。ブルームフィールドのモデルは、シカゴなのです。

シカゴのストリートビュー

https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%83%9E%E3%82%B0%E3%83%8B%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%83%88%E3%83%BB%E3%83%9E%E3%82%A4%E3%83%AB/@41.898394,-87.623902,3a,75y,288.33h,90t/data=!3m4!1e1!3m2!1s6mz5fToiLRd-R4XOF24o7Q!2e0!4m2!3m1!1s0x880fd356c8a1e8af:0xbe8a96546a9e59f3!6m1!1e1

ガラスの建物は近代建築ですが、石造りの摩天楼は1920〜30年代、ニューヨークと覇を競っていた時代に建てられたもの。エンパイヤ・ステート・ビルには負けてしまいましたが、素晴らしいクラシック・ビルディングが多数あり、観光客向けの建築ツアーも行われています。

シカゴ旅行の写真。1998年頃。「写ルンです パノラマ」で撮影。

☆☆___________________☆________________☆☆

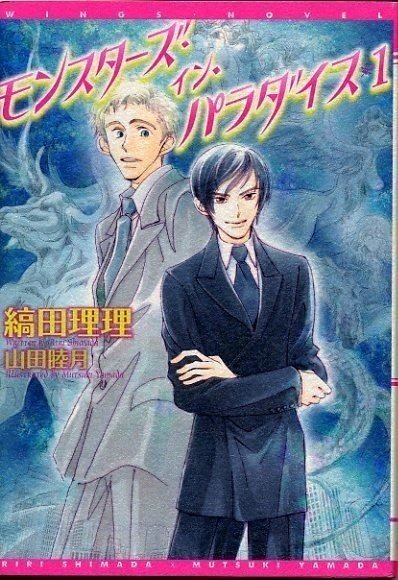

《モンスターズ・イン・パラダイス》

表紙とイラスト 山田睦月

表紙とイラスト 山田睦月

ジョエルは彼の少し後ろを歩きながら恐る恐る訊いた。

「どこに行くんですか」

「市の南部だよ。《対策班》の管轄エリア」

外は晴天で、透き通るように青い空から燦々と秋の陽射しが降り注いでいた。ウェステンラは摩天楼が通りに落とす影の部分を選んで歩いている。

怪談話に出てくるヴァムピールは、陽の光を浴びるとあっという間に焼け死ぬということになっていた。

「あの……地下鉄で行った方が……」

「なぜ? 君は地下鉄に乗りたい理由でもあるの?」

「いえ……別に……」

「だったら地上を行けばいいじゃない」

目の前でちょうどビルの影が途切れ、陽射しがコンクリートの歩道をくっきり切り取っていた。ウェステンラは一瞬躊躇ったが、そのまま光の帯の中に突っ込んだ。眉を顰め、唇を固く引き結んで足早に突っ切る。そして数歩で影の部分に辿り着くと、両手を腰に当てて偉そうにジョエルを見上げた。

「ほら! どうってことない」

「はあ……」

なんだ。やっぱり苦手なんじゃないか、と思った。焼け死ぬっていうのは大袈裟にしても。

それなら意地を張らずに地下鉄に乗ればいいのに、ウェステンラは街の目抜き通りを歩いてわざわざ四番街の乗り場から市電に乗った。

市電のベルがチーン、と鳴って走り出す。朝のラッシュ時間を過ぎているので乗客は座席の思い思いの場所にまばらに座っているだけだ。ウェステンラが一番奥の座席に向かう。と、彼の顔を見た一列前の乗客が立ち上がって車両の前方に移った。するとその前の乗客も立ち上がって前方に移った。そうやって誰も彼もが車両の前半分に移動し、前半分は混雑、後ろ半分にはジョエルとウェステンラだけ、という状態になった。

彼はクスクス笑った。

「どう? 僕と一緒だといつも空いた市電に乗れるオマケつき」

「……笑うとこじゃないと思いますけど」

「おや。受けると思ったのにな」

乗客たちのあまりに露骨な避け方にジョエルはちょっと愕然とした。ウェステンラは確かに帽子やら黒眼鏡やらでいかにもヴァムピール然としているし、注意して見ればすぐそうだと判るだろう。だけどヴァムピールが無差別に人を襲って生き血を吸ったというのは大昔の話で、現在は連邦内に住むヴァムピールは政府に登録され、定期的に血液の配給を受けている。人を襲ったヴァムピールは登録を取り消され収容所に送られるから、理屈の上ではこういう場所で出会うヴァムピールはみな正式の登録証を持っている筈だ。彼らが必要とする血の量もかつて信じられていたほど大量ではなく、大部分を動物の血で代用出来ることも分かっている。

それなのに、今でもこうなのか。

もっとも、自分だってウェステンラの素性を知らず、見ず知らずのヴァムピールだったとしたら席を移ったかもしれない。それを考えると乗客達を責める気にはなれなかった。

ヴァムピールは《神話的人類》の中でも例外的な存在だ。

他の《神話的人類》はみな同じ種類の親から生まれるが、《ヴァムピール》という種だけは親から子へとは伝わらない。ヴァムピールの持つ何らかの因子に感染することによって《人間》が《ヴァムピール》に成るのだ。そうすると一番最初のヴァムピールはどうだったのか、という事になるが、それは神話の霧の彼方だ。どこかにいるのかも知れないが、本当の所は誰も知らない。とにかく今この国で登録されている二千人ほどのヴァムピールはすべて元人間だ。

人間がヴァムピールに変わることを《転化》という。

《転化》には間接的にある種の病原体が関与していることが解っていて、この病原体に対するワクチンの接種が《転化》に対抗する有効な手段とされている。部長が今年接種を受けたか、と訊いたのはワクチンによる免疫は時間が経つと薄れるため効力を確かにするには毎年接種する必要があるからだ。だが実際には感染力は非常に弱いので、一般に信じられているように簡単には《転化》は起きない。唾液から感染しないことは解っていて、だからワクチン接種なしでも噛まれただけではまず感染しないし、最も危険と言われる彼らの血に触ってもほとんどの場合は何事もなく終わる。

怖いのは感染して《転化》のプロセスが始まった時だ。《転化》の死亡率は極めて高い。細胞レベルの急激な変化に身体が耐えられないのだ。一度転化が始まったら止める方法はなく、九十五%はその過程で命を落とす。ヴァムピールが古名を《墓より戻りし者——ヴルコラカス》と呼ばれる所以だ。だがこのプロセスを生き延びて転化が完了すると、今度は滅多なことでは死ななくなる。ほとんど不死身と言っていい。その代わり陽の光に過敏になり、吸血衝動に支配され、そして二度と元の人間には戻れない。

ウェステンラはどういう経緯で転化したんだろう。五%の確率に賭けて自ら転化を志願する者もいるというが、ジョエルには信じられない話だった。彼らは人間よりは長生きだが、それでも寿命は二、三百年ほどで本当の不老不死になる訳ではないのだ。自分の意志に反して転化したのなら、彼も犠牲者ということなのだけれど……。

そんなことを考えていたら、不意にウェステンラが言った。

「ホープ。君は、この街をどれくらい知っている?」

「ええと、連邦で四番目に大きな街で、高層建築の数はニュー・アムステルに続いて世界で二番目、ウィカニニシュ湖の水系で西部の穀物をアトラス海まで運ぶ交易で発展し、そのため穀物取引の中心地でもあり、株と先物取引が盛ん……」

「予習してきたわけだ」

「ええ、まあ、任地が決まったときから」

市電は南に向かって走っていた。車窓からはウィカニニシュ大通りがよく見える。通りの両側には前世紀末から今世紀の初頭にかけて建てられた中世の塔を思わせる華麗な建物が並んでいる。中でも豪華なのはうねるような鋳鉄のファサードに飾られたデーメテール百貨店だ。そこを過ぎると今度はモダンな高層建築が立ち並ぶエリアに入る。ビルの雨樋から突き出したコンクリートのガーゴイルは今にも地上に向かって飛び降りて来そうだ。

市電はさらに南下し、車窓の街並みは地味なオフィス街に変わり、乗客は次々と降りて車内はがら空きになった。窓の外には古いレンガ造りの縦割りアパートが並んでいる。

「ホープ。降りるよ」

促されて降りたのは、《ザ・サークル》の一番南の駅、サークル・サウス停留所だった。

「この辺に来たことは?」

「ありません」

本当のところ、任官のため初めてブルームフィールドに来たのが三日前。知識はすべてガイドブックの付け焼き刃だ。そして、ザ・サークルより南のエリアについてはガイドブックにはほとんど記載されていなかったのだ。

市電が終わった場所から更に南へ向かって歩き始める。

「……何だかちょっと寂れた場所ですね」

「まあね」

本当を言うとちょっと、どころではなかった。まず人通りがない。街路樹は立ち枯れ、歩道には回収されないゴミが散乱して悪臭を放っていた。表通りには一応商店が並んでいるが、店舗のほとんどはシャッターを下ろしている。市の中心の四番街あたりと比べると、とても同じ街とは思えない。

路地を曲がると一軒のアパートの戸口の階段に腰を下ろした人影が見えた。

「確認するから君はここにいて」

新書館ウィングス文庫《モンスターズ・イン・パラダイス》1巻より抜粋