上皇陛下がかつて周南で召し上がったお茶の話

周南市市民ライターのりーりーです。現在は周南市と横浜市との2拠点生活をしていて、いずれ周南市へ移住を予定しています。

今日は周南市で見つけた素敵なお茶屋さん《茶肆 たなか》さんをご紹介したいと思います。最初は軽い気持ちでお茶を買いに入ったお店でしたが、今では周南市へ滞在するたびに立ち寄るお店となりました。

ちなみに、茶肆とはお茶の製造や販売に関わる人、またお茶が飲める専門の場所、を指すそうです。

※この記事は周南市の魅力を伝える市民ライターとして発信しています。

この建物は何屋さん?と思って寄ってみたら

徳山駅から東川に向かってきらら通りを5分ほど歩くと、なんだか不思議な風景の場所があります。

近代的な真四角の高いビルと、白壁に瓦屋根の建物とがぴったり隣り合って建っているのです。

白壁瓦屋根の建物は茶肆?お茶屋さんでしょうか?

日本茶なしでは生きていけない私達夫婦ですから「ごめんください」と引き戸を開けてみたのでした。

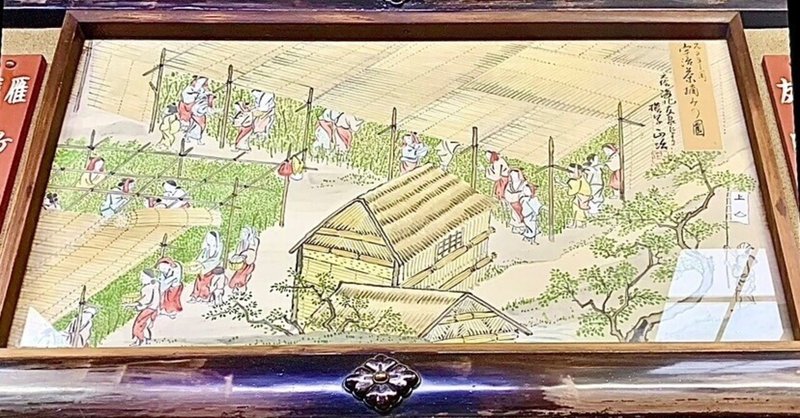

中に入って驚いたのは、薄い天然材を編んで矢羽根模様を作った、天井の矢羽根網代と日本画の内装です。建物は築70年以上と伺いました。

日本画はここの内装を手がけた看板屋さんが描かれたものだそうで、てっきり画家さんが描かれたのかと思いました。

初めて入ったのに、どうぞと火鉢の前に案内されて「これが今美味しいですよ」と丁寧に淹れてくださったのは、三代目若大将の田中智さん。

選んで下さった煎茶を口に含んで飲み下すと、新芽の茶畑に立って深呼吸したような香りと、舌に残る甘さとが、よくぞ日本に生まれけると思わせてくれました。

高級なお茶よりもおなかに優しいお茶を

それから店内にあった《献上茶》という番茶が気になってお尋ねすると、その由来を二代目女将さんがご説明下さいました。

昭和38年に山口国体が開かれた際、皇太子ご夫妻(現 上皇ご夫妻)は山口県を訪問され、最後の日を徳山で過ごされました。その時のご接待のお茶が《茶肆 たなか》さんへ任されました。

二代目田中さんは「各地で供されるのは高級な玉露や煎茶と聞いている。しかし旅のお疲れもおありだろう皇太子ご夫妻には、おなかに優しい番茶が良いのでは」と考えて、吟味したほうじ茶をブレンドして献上したそうです。

その味を皇太子ご夫妻は「大変おいしいお茶」と喜ばれ、幾杯もお代わりされたと、新聞にも載ったそうです。

新聞には「本誌で茶学博士と伝えたごとくお茶にかけては何なりとピンからキリまでで、お茶にかける同氏の永年の研鑽がこの度の栄光をもたらした」とあります。

誰のおなかにも優しい番茶は“たなか自慢の献上ほうじ茶”として受け継がれている

時は流れ、当時の皇太子は上皇陛下と代替わりしました。《茶肆 たなか》さんも二代目から三代目へと。

お茶の葉も当時と全く同じではないなどご苦労もあるようですが、初代のお茶への情熱DNAは二代目、三代目へと受け継がれて、上皇陛下が若き日に徳山で喜ばれたお茶を庶民の我が家でも今しみじみ味わえるというわけですね。

横浜へ帰る時のお土産定番にしている“たなか自慢の献上ほうじ茶”です。

ところで初めて《茶肆 たなか》さんへ行った帰り道で忘れられない思い出ができました。

煎茶、献上ほうじ茶、玄米茶も好きなので、それらを購入してお店を出て歩いていたら誰かが追って来る足音が。

追って来る足音に振り向いて驚いて感動した

振り向いたら田中さんの若大将。私と夫はきらら通りをだいぶ歩いてたのでかなりの距離を走られた筈です。

荒い息を吐きながら「ハァハァ。先ほどお渡しした玄米茶ですが。高い方をご注文頂いたのに、うっかり安い方を詰めてお渡ししてしまいました。ハァハァこれは差額です!」と握りしめた硬貨を渡して下さったのです。

これでは《茶肆 田中》さんのファンにならずにはいられませんよね。なんて素晴らしい周南の心意気でしょう。東京で育った夫も感心を通り越して感動してました。

それ以来、徳山へ滞在する度に「ただいま」という気分でこちらへ伺います。

いつも笑顔で迎えて下さる二代目女将さんと三代目田中智さん。

#周南市

#周南市大好き

#周南市市民ライター

# 周南市献上茶

# 周南市茶肆たなか

# 周南市きらら通り

# 横浜市

# 2拠点生活

#周南市移住

#長州

# 山口県国体

# 矢羽根網代

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?