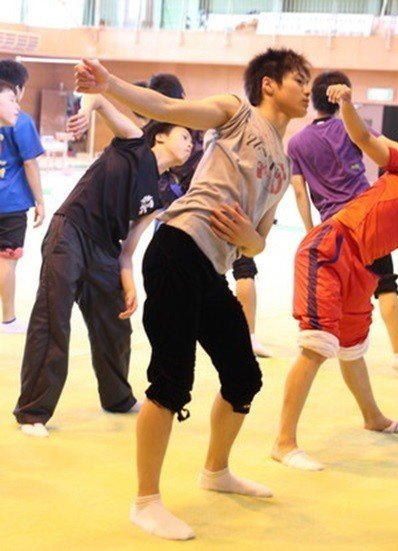

2012青森山田高校<夏>

「究極」

私が青森山田高校を訪ねたのは、7月4日だった。

東北大会が終わり、インターハイまではまだ1か月以上ある。

さらに、この日と翌日は、球技大会というタイミングだったので、練習時間も短く、選手たちも疲れている様子だった。

それでも、十分に美しい動きは見ることができたし、もっとも驚いたのは、タンブリングが強くなっている! ということだった。

ここ数年、スプリングマットへの対応の遅れもあり、タンブリング力はやや劣るという印象のあった青森山田のタンブリングは、明らかに変わっていた。

高さもスピードも、ぐんとアップしている。

この変化は、貸し出しとはいえ、スプリングマットでの練習ができるように環境を整え、体幹トレーニングを取り入れて肉体改造にも務めてきた結果といえるだろう。

高校選抜での青森山田の演技は悪くなかった。

いや、かなりよかったと私は思っている。

準優勝とはいえ、ミスの目立った2011インターハイよりも、今年の3月の選抜での演技のほうがまとまり、完成度はよかったように感じられた。結果は3位だったが、決して、チーム力が劣ったというわけではない、と感じた。

しかし、スリムな選手が多く、普段はスプリングマットで練習できる環境にない青森山田と、上位校(井原、神埼清明)との間には、タンブリング力の差は、たしかにあると言わざるを得ない状況ではあった。

高校選抜の競技終了後、荒川監督は、「タンブリング、なんとかします。強化しますよ!」と言ったが、そこは有言実行だったのだな、と思えるタンブリングを、彼らは見せてくれた。

今年のメンバーの中には、昨年や一昨年、私が青森に行ったときには、補欠でみんなの癒し役を担当していた子もいる。昨年末に福島新体操クラブでの発表会で、一人ミスをしていた子もいる。

去年まで「ちょっと頼りない後輩」だった彼らが、しっかりたくましく成長して青森山田を支えるようになったのだ。彼らの努力もさることながら、おそらく練習環境や方法の改善に負う部分もあったのだろう。

ただ。

タンブリングという一面では、すばらしい進境ぶりを見せた青森山田の演技であり、選手達だったが、この日、荒川監督は不機嫌だった。

いわく。

「勝ちたい気持ちや、こうしたいという気持ちが見えてこない演技」なのだという。

悪くはない演技なのだ。

初めて青森山田の演技を見る人なら、きっと「すばらしい!」というだろう。テレビに出れば、拍手喝采を受けるだろう。

しかし、求めているものとは違う。

そういうことだ。

おそらく、この時点ではまだ、選手たちに「確信」が足りなかったのではないかと思う。

「この演技で、この作品でいける!(勝てる!)」という確信だ。

もちろん、勝負は本番の出来次第だ。

どんな素晴らしい作品でも、本番でミスが出れば勝つことは難しい。

しかし、「これでいける!」という確信をもって演じられていない演技は、その確信のなさゆえに、魅せる力が半減してしまう。

男子新体操においてはそれは顕著なのだ。

こと、青森山田の作品は、とくに今年の作品は、作品の世界観に引き込む力が重要になる。世界に引き込むことができなければ、非常に「つくりもの感」のある演技になってしまうリスクがある。

だから。

そこに「迷い」があってはいけない。

それゆえに、この日、荒川監督は、いらだっていたのではないか。

キャプテンの平野(3年)は、言う。

「今年の作品では、独特な雰囲気と表現を見せたいと思います。全体的に異質な感じの演技なので、見ている人の意表をつくところがたくさんあります。そこをうまく見せて、観客を感動させる演技をしたいです。」

平野の言葉からも、選手達もこの作品に求められるものがなにか、自覚はしているのだと感じた。だから、彼らはきっとこのままでは終わらないだろうと感じられた。

あれから1か月以上が経った。

彼らは「確信」をもって、この作品を演じられるようになっているだろうか。

そこさえクリアしていれば、今年の青森山田の作品も観客を魅了するだろう。

●8月2日に行われた盛岡での演技会の様子

●インターハイ(個人)出場選手

永井 直也(2年)

インターハイには2度目の出場となる。今年のユースチャンピオンシップで見せた魂の入った演技は、多くの観客をうならせた。中3のときから見てきた選手だが、永井もまた「確信」をもって演じているときと、そうでないときの差がずい分大きな選手なのだ。

ユースのときのような演技ができれば、前年度チャンピオン・臼井優華にも迫る可能性をもっている選手だ。昨年はやや苦手そうに見えていたロープが、今年はかなりよくなっているので、そこにも注目したい。

<「新体操研究所」Back Number> PHOTO by 清水綾子

20年近くほぼ持ち出しで新体操の情報発信を続けてきました。サポートいただけたら、きっとそれはすぐに取材費につぎ込みます(笑)。