2011全日本インカレ男子団体

「決戦前夜」

インカレが終了してすでに1週間がたった。しかし、なんだかまだつい昨日のことのように感じてしまう。

それくらい、私にとって今年のインカレは濃かった。

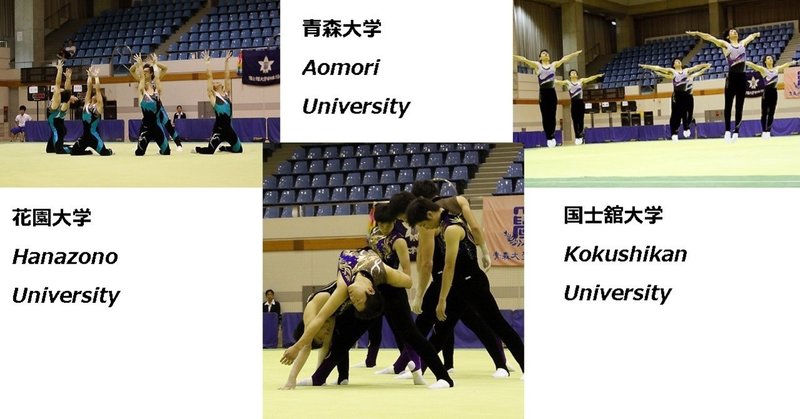

今年のインカレで最も注目されていたのは、「青森大学の10連覇なるか?」だったと言っても過言ではないだろう。

昨年の9連覇で、インカレの連覇記録を塗り替えた青森大学が、今年も優勝すれば連覇は「10」に伸びる。

まさに前人未到の領域を、青森大学が突き進むのか?

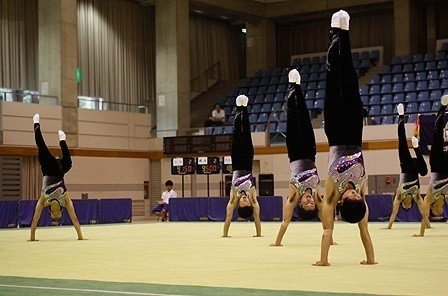

折しも、今年は花園大学の団体の前評判が近年になく高かった。メンバー表を見ただけでも、「タンブリング、強い!」とわかる強力布陣。しかも、試合ごとに構成を変えるのが慣例のようになっている男子新体操において、花園大学は、あえて西日本インカレと同じ演技で勝負に挑んできた。8月3日の公式練習終了後、「なぜ構成を変えなかったのか?」と問いかけた私に、花園大学のキャプテン・桝平庸介は、「みんな、この演技好きだし。変えないことに抵抗はありませんでした。」とさらっと答えた。そして、「いつも実施で負けるんで、構成を変えることでまた完成度が下がった状態からスタートするんじゃなくて、西日本のときからさらに上がっていけるように変えませんでした。」と言った。

つまり、花園大学は、インカレは勝ちに来た。

そして、現に。

3日の公式練習にトップバッターとして登場してきた花園大学を見て、私は正直、「花大が勝つかもしれない。いや、多分、勝つだろう」と感じた。

評判通り、そのタンブリングはすさまじかった。精度をあげてきただけあって、同調性にもゆるぎないものがあった。強いて言うならば、タンブリングの肝であろう田原丈嗣が、タンブリング抜きで練習していたことが不安要素なくらい。田原に重大な故障があるわけでなく、温存しているだけなのだとすれば、本来の花大はもっと強いわけで…。限りなく勝利に近そうに思えた。

なによりも、フロア外でサポートしているメンバーも含めての一体感。部員全員が一体となって、「勝ち」に向かっていくエネルギーが半端なかったから。こういう勢いは、「初めてのなにか」に向かっているときだけの特権のようなものだ。

前評判だけではない。

今年の花大は強い! そのことを疑う余地はなかった。

公式練習2番手の国士舘大学も、悪くない演技をしていた。じつはインカレ直前に国士舘大での練習を見せてもらったときの出来はかなり悪かった。テスト期間中で満足に練習できない選手がいたり、いい状態ではなかったという事情は考慮するにしても、あまりにもよくない状態を私はほんの1週間前に見てしまっていた。

そこから思えば、3日の公式練習での国士舘は、かなり調子があがってきてはいた。インカレで国士舘の団体が使う曲は、非常に静かな曲だった。うまくはまれば、見るものの心を打つだろう曲ではあるが、演技に破たんでもあれば、ただの「盛り上がらない曲」になってしまいそうな、そんなリスクもある曲だ。しかし、3日の国士舘を見る限り、悪くなかった。この静かな曲をもってきた意味が感じられる程度のまとまりは出てきていた。

しかし、それでも、3バックにわずかなずれが生じたりしていた。遅れてしまう選手が「すみません」とみんなに詫びてやり直しているのだが、周囲のいらだちが伝わってきてしまうようなそんな空気もあった。

演技は決して悪くない。

しかし、ほんの少し前まで、フロアにいた花園大学にあまりにも勢いがあったため、国士舘の覇気のなさや、チーム内でのわずかな不協和音が目についてしまう。そんな印象は正直あった。

明後日の本番までに、どこまでチームがひとつにまとまれるか。

国士舘の命運はその一点にかかっているような、そんな気がする公式練習だった。

ディフェンディングチャンピオンである青森大学は、公式練習3番手で登場してきた。

いつも通り、青森大学も非常に一体感のある練習をしていた。フロアの中にいる選手も外でサポートしている選手も、よくまとまっている。

「今年はやばい」とさんざん言われてきているだけに、彼らもまた必死なのだということが伝わってくる。しかし、決して焦っている様子は見えない。この日まですでに「必死」でやってきた自分たちに対する自信はあるのだろう、と思えた。

中田監督も同様だ。不安がないはずはない。

しかし。

まったく不安などもっていないように見える。

この場にきて、そう振る舞えるように、彼らはしっかりと準備をしてきたのだろう。

正直、この日の練習を見て、「タンブリングの強さ、高さではたしかに花大のほうが上だな」と感じた。この差が、「今年はやばい」と言われてきたゆえんなのか、とわかった気がした。

おまけに、この日の公式練習での青大の演技は、決して万全ではなかった。日高佑樹は、膝に故障があるのか、上下肢運動で屈伸をしないようにしていたし、「ここはびしっと揃うべきところなのでは?」という部分で、少し止まりが短いように見えたところもあった。終盤の大技「ブランコ」も、あまり大きさがないように見えた。

気迫は感じられるのだ。

だが、その気迫が若干空回り気味?

この日の青大の演技は、正直そんな印象だった。

しかし、一方で、いざ通しを見たときに、心が動いたのは青森大学の演技だった。少々のミスはあっても、「伝えようとしている気持ち」が、伝わってくる。そういう意味で、心が揺さぶられるのだ。

この日の公式練習での出来では、おそらく花大のほうが上ではなかったかと思う。

それでも。

たとえタンブリング力では劣っていたとしても、青森大学の演技がもっている「何かを伝えようとする力」は、やはり強大だ。

私は、そのことに、この場で改めて気づかされた。

正直、身体能力では、どこが勝ってもおかしくない。むしろ、花大が勝つほうが自然なのかもしれない、と言ってもいいくらいに、今年のインカレはチーム力が拮抗していた。

しかし、その拮抗したチームの練習、通しを続けて見た時点で、「能力や技術」だけでは計り知れない部分での、青森大学の凄さは、見えた気がした。

たしかに今年の花園大学は強い。

だが、おめおめと負けはしないだけの力をやはり青森大学はもっている。そして、国士舘大学にも少し光が射してきたように見えた。

すべては明後日から。

この試合は、大一番になる!

「予兆」

8月4日、競技が始まった。

この日は、個人競技の前半2種目のみ。

団体は、個人競技終了後の本番フロアでの公式練習のみだった。

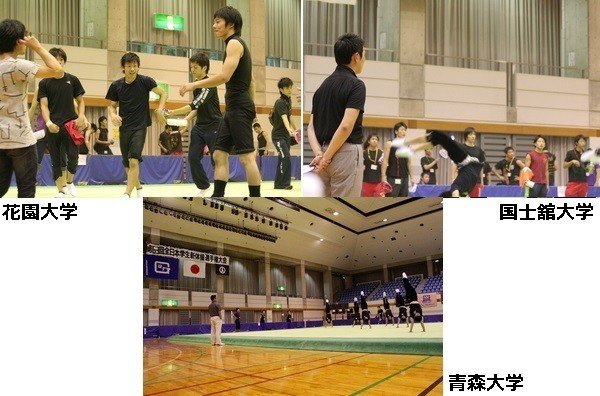

花園大学は、この日から田原がタンブリングを入れてきた。

しかし、まだ本格的ではなく、軽めのタンブリングだ。

それでも、軽くやっても驚くべき滞空時間、高さを田原は見せ、これで本気モードになればいったい? とそら恐ろしくなるような凄さだった。

前日の公式練習でも、十分すごさはわかっていたが、田原のタンブリングが加わって、いよいよ花大の演技の全貌が見えてきた。

なにも計算してやっているわけではないだろう。

田原が、いきなりフルパワーでタンブリングを入れられないのは、不本意なことに違いない。

だが、それさえも、まるで計算しつくされ、徐々に期待を高める手法なのか? と思うほどに、この日も花大には勢いがあった。

彼らは、きっと「早く明日になれ!」「早く本番で演技したい!」と思っている、そう感じた。

一方、国士舘大学はこの日、やや焦りの見える練習ぶりだった。

動きは相変わらず悪くないのだが、どこかちぐはぐで一体感に欠ける。そして、やっている本人たちがそのことにいらだっている。

短い公式練習の時間、やっているうちにどんどん悪いほうにはまっていてしまい、正直、「これはちょっとまずいかも」と思ってしまった。

本番までの残り時間は、24時間。どう立て直してくるのか。

おそらく問題は気持ちだけ、なのだが。

青森大学は、おそらく平常心で練習していたはずだ。

前日に、やや不揃いに見えて、私が気になっていた部分も、しっかり修正されていた。細かい部分でのそろい方が際立つ、青森大学らしい演技。悪くない! 気合いも感じられる。

ただ、この日、中田監督の背中がすこし丸く見えた。

選手たちの前では、いつも通りに堂々と振る舞っている。

いつもの「中田吉光」なのだが、演技を見ているときの姿勢に

ほんのすこしだけ、弱気を感じてしまったのだ。

この日の個人競技。前半2種目は、青森大学にとって厳しい戦いだった。大きなミスで思いがけない順位に沈んだ選手もいた。いい演技をしながらも、今ひとつ点数が伸び悩んだ選手もいた。

なにか「よくない流れ」に飲まれそうになっている、と中田監督は感じてはいなかっただろうか。このままでは、個人競技は悔いの残る結果になりそうな予感はあっただろう。

そして、もしかしたら団体も・・・。

8月4日18時すぎ。

青森大学のフロア練習を見ながら、「青大は、負けるかもしれない」と、私はひそかに思っていた。

「序章」

2011年8月5日。

その日が来た。

17時前には個人競技が終了した。

個人総合優勝は、花園大学の2年生・菅正樹選手だった。

「強い」と言われていた青森大学の4年生たちを押さえての堂々の優勝! 青森大学では福士祐介が準優勝と健闘したが、菅には一歩及ばなかった。

選手は誰もがより上を目指して、努力はしているに違いない。

しかし、今年が最後のシーズンとなる福士のこのインカレに懸ける思いは、おそらく「まだ来年もある」選手とは違っていたはずだ。

それでも、彼の思いは届かなかった。

演技にもミスはなく、自滅ではなかっただけに、悔しい思いはあっただろう。個人総合が、そういう結果に終わり、1時間もたたぬ間に、本番前最後の団体公式練習が始まった。

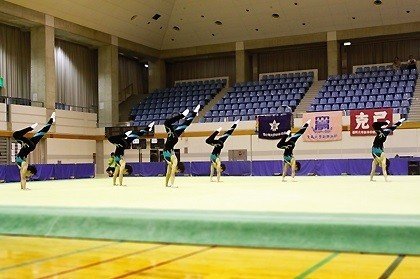

花園大学は、第1タンブリングをメインに、タンブリング中心の練習を行っていた。田原もついに全開モードで動いている。第1タンブリングのトリをとる田原の高い高い伸身宙返りには、観客席からも「おおっ」と声があがっていた。

サポートの選手たちも、いつも以上に大きな声が出ている。

「いけるぞ、いけるぞ!」そんな空気のなかで、いきいき、はつらつと花大の選手たちが弾けて跳ぶ!

野田監督は、若いながらもいつも静かで落ち着いた雰囲気の監督だが、この日ばかりは、彼の後ろ姿からも高揚感が伝わってきた。

いよいよ出陣! その瞬間を前に、花園大学にはなんの不安もないように見えた。それほど、堂々として意気盛んな練習ぶりだった。

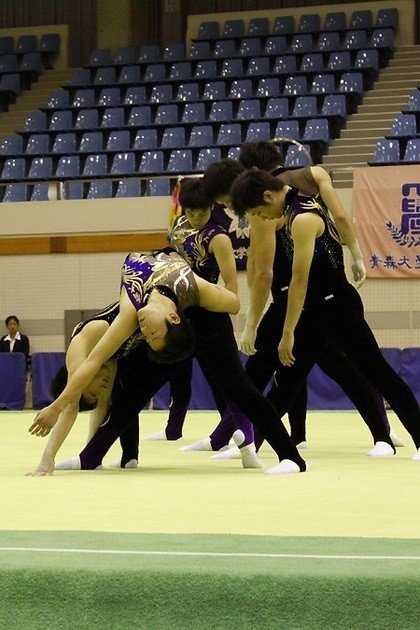

前日にやや不安の残る形で公式練習を終えていた国士舘大学だが、この日、フロア上に登場したチームは、前日とはまるで違うチームのようだった。3日の公式練習から見てきて、この日がもっとも雰囲気がよかった。そして、その雰囲気そのままに、演技も驚くほどピタリピタリと決まっていく。

国士舘伝統の3バック+スワンも、ぞくっとするほど揃っている。第1タンブリングのトリを飾る蜂須賀竜太のダブル宙返りも余裕たっぷりで、着地も両足でぴたりと止まった。

正直、こんなにいい国士舘団体を見るのは久しぶりだった。昨夜いったい何があったのか? 魔法にかかったようにいきいきと躍動する彼らを私はただぽかんと見ているしかなかった。

これは、奇跡が起きるかもしれない。

「奇跡」とは失礼だが、前日の練習を見ていれば、誰だってそう思ったはずだ。それなのに、たった24時間で、このチームは大化けしてみせた。あとは、本番でこの力を発揮できるかどうか。

だが、このときの国士舘には「やれそう」な空気が、たしかにあったのだ。

青森大学もまた、最後の練習で化けて見せた。いや、とくに何かが変わったわけではないのだろうが、前日までよりも「強さ」が増して見えた。地力では花大に劣ると思われたタンブリングも、花大とはまったく見せ方は違うが、やはり「さすが」と思わせるものがあった。

そして、なによりも、演技から「気持ち」が伝わってくる。

おそらくそこには、個人で苦杯をなめた選手たちの無念を晴らしたいという思いがこもっていなかっただろうか。

昨日までの演技とは、おそらく何も変わっていない。

それなのに、明らかに違うものになっていた。

王者・青森大学もついにここでスイッチがONになった。

正直、23時間前に私は、「青大は負けるかも」と思っていた。

しかし、このとき、「これは本当に勝負の行方はわからない」と思い直した。

そして、17時30分。

団体競技予選が始まった。

試技順1番。花園大学。

コール前、サブフロアで花園大学の選手たちは円になってしゃがみ、最後の確認を行っていた。その後、立ち上がるとおもむろに円のまま動きを合わせ始める。お互いに「よし、いいぞ」と確認し合っているようだった。コールの直前になって、野田監督もその円に加わり、選手たちと一体となり円陣を組む。若い監督ならではの選手との一体感がそこにはある。

さっきまでフロアに降りてサポートをしていた選手たちはみんな、観客席にあがってきていて、すさまじい応援の声が巻き起こる。

そして、花園大学が優勝を懸けた演技が始まった。

うつむいた姿勢から、地の底から這い上がってくるような迫力のある音に押し上げられるように立ち上がり、力強く脚を蹴り上げる。

強く、速い動きだが、しっかりと揃っている。

「(優勝を)獲りにきた!」

そんな迫力が動きの1つ1つにこもっていて、見る者を圧倒する。

しかし、次の瞬間、バランスに入るときに、ほんの一瞬、1人の軸足がぶれた。しかしそれはほんの一瞬で、すぐに脚の高く上がった美しいバランスが6つ、ぴたっとそろった。大きな破たんではない。

そして、直前の練習で何度も確認していた第1タンブリングに入る。小柄でタンブリングの強い遠藤竜馬が、空中でくるくると側宙する。紙の人形が風にあおられて舞っているようにも見える、すさまじい跳び方だ。

そして、最後に田原の高い高いタンブリングがびしっと決まる。

「今年の花大は強い!」と誰もを納得させる使命をもった第1タンブリングは見事にその役を果たした。

鹿倒立でも、入りにわずかなぶれが見えた。が、これもほんの一瞬で、すぐに見事な形の鹿倒立で6人がそろい、十分に止まった。

バランス、鹿倒立とわずかな揺らぎはあったが、ミスというほどのものではない。ただ、ノーミス同士の勝負になったときには、これが響いてくる可能性はあるかも・・・そう思っていた矢先、花大の見せ場であるスピードあふれるタンブリングを駆使した交差の最中に、信じられないことが起きた。

タンブリングの要である遠藤が、フロアの真ん中でしりもちをついていた。

何が起きたのか、わからなかった。

しかし、たしかに遠藤が態勢を崩していたのは、私の目にもはっきり見えた。

そのあとは、とくに目立ったミスはなかったと思う。

3バック+スワンなどは、完璧とも思えるそろい方を見せた。

演技を終えて、フロアから降りると、遠藤はしきりに頭を下げていた。

「すみません」と唇が動くのが見えた。

仲間に対して、そして、応援してくれている人達に対して、遠藤は精いっぱい頭を下げていた。

構成:9.600 実施:9.350 合計 18.950

やはり、実施が低い。私の目でも確認できたいくつかのミスが減点されているのだろう。ここ数日の花大の練習を見ている限り、19点にのらないとは想像できなかった。

しかし、本番でこういうことが起きる。それがスポーツの残酷さであり、おもしろさとも言える。

試技順2番。国士舘大学。

このときの国士舘大学の演技については、何もメモをとっていない。

いや、一言だけ。「泣ける!」と書いてある。

メモをとるようなミスはなかった。

どこまでも、美しく、しっかりと演じ切れていた。

バランスも鹿倒立も、できあがったときの形は、花大や青大のほうがインパクトがある(上げた脚の高さなど)。しかし、この日の国士舘には、まったぶれがなく、見事に同調しており、そのシンクロ美で、花大に勝っていた。

3バック+スワンも、交差もミスなく着地もぴたりとそろっていたのはもちろんのこと、迷いがまったく見えない。このところの国士舘の練習では見えていなかった「信頼関係」が、この大事な本番の演技ではたしかに見えていた。

その結果、東日本インカレで、交差でぶつかるという重大なミスを犯した2人、池上朋宏と小川悟が、東のときとは別人のようにのびのびと大きく動いていた。小川は、小柄な選手だけに大きさでは見劣りする面もあるが、小さいだけにのびのびと動けば、キレがよく、いきいきと見える。この日の小川はそう見えた。池上は、元器械体操部らしく、高い宙返りをフロア正面で決め、また、演技終盤では1人だけ腕支持で両足を前に高く上げて一瞬止まる技を見せるが、それも見事に美しく決まった。新体操のキャリアは浅い池上だが、こういうほかの人にはない良さをもった選手なのだ。

ただ、小川も池上も、「自信のなさ」が表に出やすい選手だった。力のある先輩についていけていない自分、を直視しすぎてしまう。そんな2人だけに、東インカレでの失敗演技のあとは、声もかけられないような落ち込みようだった。会場の隅で目を赤くして、2人が並んで青い顔をして座っているのを見たとき、「新体操、辞めてしまわないだろうか」と心配になったほどだった。

その2人が、この日、あの東インカレと同じ、この体育館のフロアで、あの悪夢を払拭する演技をした。そのことが、まずうれしかった。

この日の国士舘の演技は、すばらしかった。

そこには、東インカレで地獄を見た小川、池上の踏ん張りが大きく作用していたと思う。彼らは、ここにきてやっと「自分を信じること」ができたのではないか。そんな演技だった。

そして、彼らを支えてきた4年生。全日本での優勝の味を知っている蜂須賀竜太、西田直樹も、チームの重鎮の役割をしっかり果たしていた。とくに蜂須賀は、第1タンブリングのダブル宙返りも難なく確実に決め、昨年から国士舘が見せている「鹿倒立のカノン」では、もっとも長く鹿倒立をし続ける役を揺るぎなく務めた。東にはアキレス腱の負傷で出られなかった西田は、まだ痛みの残る脚ながら踏ん張り、今回の国士舘の曲にふさわしい美しい表現を見せた。

演技序盤のソロが、いつも少しばかり照れくさそうに見えていた水本賢も、この日は見違えるような動きを見せていた。いつもは頼りなげなくらいふわんとした雰囲気の熊沢大地も、せつない表情で、この美しい音楽を表現していた。そう、自分たちをこんな風に見せることができる、それだけの力を彼らは持っているのだ。ただ、ずっとそれがうまくかみ合っていなかった。その最たるものが、東日本インカレでの失敗演技だったのだ。

でも、彼らはそこから自力で這い上がった。

おそらく、この日の演技は、土壇場に追い込まれた彼らが、「このままでは終わりたくない!」という思いで1つになった、その刹那に生まれたものだったのではないかと思う。

前日までの様子を見ていれば、この日の国士舘の演技は「ミラクル」だった。しかし、それは単なる幸運ではもちろんない。

「ミラクル」は、それに相応しい、努力をしてきたからこそ、起きることがあるのだ。

構成:9.625 実施:9.525 合計 19.150

国士舘大学の得点が表示されると、会場がどよめいた。国士舘の得点は、花園大学を上回った。それは、例年ならばそれほど驚くことではない。しかし、今年に限っては、大番狂わせと言っていいだろう。「青大の連覇を止める勢い」ともっぱらの評判だった花園大学に、東日本インカレでは青森大学Bチームにも負けた国士舘大学が勝つなんて!

こんなことが、あるんだ…。

試技順3番。青森大学。

この試合展開を、青森大学の選手たちが知っていたかどうかはわからない。しかし、知っていてもいなくても、彼らはおそらく「自分たちの演技を全うする」ことだけを考えてフロアに立っていたに違いない。

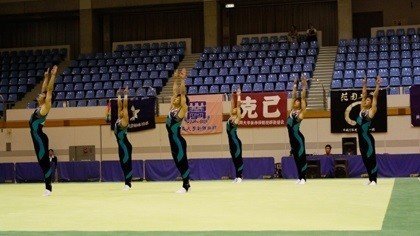

今年の青森大学のインカレの演技は、私はここ数年の青大の演技の中でも出色の「かっこよさ」だと思っている。

いつもの青大らしい美しさ、せつなさ、重厚感はそのままに、ほんのわずかだが、例年よりも「若々しさ」「クールさ」が増しているように、この作品を初めて見たときから感じていた。

それは、演技序盤の亀井翔太の使い方に象徴されている。長身で踊り感もあり、BLUE TOKYOのメンバーとしても活動してきた亀井だが、意外にも青大Aチームのメンバーとして大会に出場するのは、今シーズンが初めてだ。「少しばかりメンタルに弱さがあり、びびりやすい」…亀井を知る人はそう言う。しかし、今年の青大は、そんな亀井に演技冒頭の重要なパートを託した。

ひとかたまりになったスタートのポーズからばらけて、亀井が中心に位置している。そして、そこで、全員での波動。風に揺らぐように、体をゆらりと揺らす、ただそれだけの動きだが、演技冒頭のこの動きがうまくいけば、観客はこの作品の世界に惹きこまれる。ここは、重要なポイントなのだ。そして、そこで中心にいるのが亀井だ。さらにそのあとに、見せ場のジャンプも控えている。まるで亀井が主役のような冒頭の数十秒は、「今年の青大の演技は、なんかかっこいいな」という印象を植え付ける効果を持っている。亀井が「びびらなければ」ではあるが。

予選の日、亀井はしっかりとその大役を果たした。そして、青大の演技は、徒手や動きの部分で、やはり他を圧倒した。バランスも倒立も、花大よりも揺るぎなく、迷いなく形が整い、動かない。国士舘よりも脚の位置が高い。上下肢運動でのかかと上がり、上挙の形。私がとくに好きなのは、上下肢運動のポジションに入る直前の6人が後ろ向きになって小さく跳ぶジャンプ。さらに、終盤にフロア後方で6人が見せる側倒。このさほど難度は高くなさそうな部分での差が、「やっぱり青大」なのだと思う。

そして、やっぱり青大の演技からは、どのチームよりも「思い」が伝わってくるのだ。

この日の演技は万全ではなかった。

私には見えなかったが、私のすぐ後ろで見ていた男子のジュニア選手が、演技途中で「手が当たった」と言った。たしかにそうだったらしく、そこは減点されていた。終盤のブランコにもややぎこちなさは、見えた。それでも、徒手や動きのよさに加えて、同調性の見せ方もよく工夫されていたし、「(花大に比べると)強くはない」と言われたタンブリングでも、工夫を加えたスリリングな交差を見せた。

横綱相撲ではなかった。

しかし。

ありとあらゆる知恵を絞って、今そこにあるものを最大限によく見せる「匠の技」が駆使された演技だった。

構成:9.700 実施:9.525 合計 19.225

2011年8月5日。

団体競技予選では、青森大学がトップに立った。

0.075差で2位につけているのは国士舘大学。

「最強の挑戦者」と目されていた花園大学は、国士舘に0.200離されての3位。

しかし、まだ決勝が残っている。

油断はできないし、あきらめるはずもない。

決着は、明日つく。

「決着」

結論から言えば、予選がすべてだった。

予選と決勝では、どのチームも大きくは

変わらなかった。よくも悪くも。

その結果。

決勝成績は、

1位 青森大学 19.300

2位 国士舘大学 19.075

3位 花園大学 19.050

予選(予選得点の2分の1が持ち点となる)との総合では、

1位 青森大学 28.913

2位 国士舘大学 28.650

3位 花園大学 28.525

となった。昨年の順位と総合得点は、以下のとおり。

1位 青森大学 29.150

2位 国士舘大学 28.800

3位 花園大学 28.612

順位にも得点にもさほど変化がない。

結果だけを見れば、「いつも通りの結果」「番狂わせなし」にも見える。

しかし、実際は、この「いつも通りの結果」におさまったことが、「勝負のあや」そのものだった。

勝つべくして勝ったチームはない。

勝てなかったチームに、力がなかったわけでもない。

勝ったチームは、それだけ必死だったし、

勝てなかったチームも、「勝ってもおかしくないだけの力」は、もっていた。

しかし、勝負とはこんなものなのだ。

今回のインカレは、個人競技でもそう思うことが多かった。

「勝つ」というのは、並大抵のことではない。

能力も努力ももちろん必要だが、そのほかの「なにものか」も、やはり勝つためには、必要なのだとかつてなく感じた。

団体競技に関しては、その「なにものか」を青森大学がもっていた。

それがこの結果なのだと思う。

予選順位を受けて、決勝の試技順は、仙台大学→福岡大学→花園大学→国士舘大学→青森大学の順だった。上位3チームは、奇しくも予選とまったく同じ順番だ。

試技順3番。花園大学。

予選で大きなミスが出てしまった交差は、すこしタンブリングの難度をおとしたようで、難なくクリア。

しかし、予選でもわずかにぶれの見えたバランスと倒立は、今回もやはり一気にぴたっとは決まらなかった。

第1タンブリングの迫力はやはりすばらしいし、3バック+スワンも美しくそろっていて、全体としては予選よりはよい出来でまとまってはいたが、その分、ここ数日、練習で見せてきた「勢い」にはやや翳りがあったようにも見えた。

男子新体操は、本当に難しい。同じチーム、同じ能力、それでも、こんなにも見え方が違ってくるのだから。

構成 9.600 実施 9.450 合計 19.050

試技順4番。国士舘大学。

予選に比べると、いくつかの小さなミスはあったように思う。

バランスに入るときのわずかなぶれ。

鹿倒立での一瞬のひじの曲がり。

伸びの姿勢でのわずかなずれなど。

しかし、大きなミスにはつながらず、作品の世界観を壊すことはなかった。予選での演技は「ミラクル」かと思ったが、「ミラクル」は2度は続かない。これが国士舘の地力であると証明した決勝での演技だった。

東では出し切れなかった力を、出し切ればこれだけの演技ができ、結果もついてくる。

今回のインカレで、もっとも成長したのは国士舘団体ではないかと思う。彼らに一番欠けていた「自信」を、回復できた今、ジャパンに向けて国士舘は怖い存在になってくる。

そう思わせるには、十分な演技だった。

構成 9.625 実施9.450 合計 19.075

試技順5番。青森大学。

「かっこいい!」と評判だった予選での衣裳を、青森大学は決勝では着なかった。斬新なデザインだっただけに、なにかルール上の問題でもあったのか? と案じたが、そうでなかったようだ。

背中の部分の生地の性質上、ラストのブランコで万が一背中がフロアに接触してしまうと、破損してしまう可能性があったそうだ。それを気にして演技に支障が出ては、元も子もないという判断で、決勝は元の衣装に戻してきたのだという。

予測できる問題は、そうして回避して、万全を期す。

結果、決勝でのブランコにはなんの問題もなく、選手は雄大な孤を描いて宙に舞った。予選とはたしかにスケール感が違っていた。

しかし、この決勝では、青大には珍しく、バランスで少し足が動く、鹿倒立で動くといったミスが出た。予選でのミスは修正できていたのに、違うところ(それも目立つところ)でのミスが出てしまい、青大にしては実施が伸びなかった。

構成 9.725 実施 9.575 合計 19.300

それでも、2日間を通して、やはり優勝は青森大学だった。

そのことに間違いはない。

10連覇の偉業を、この日、青森大学は成し遂げた。

いろいろな意味で、苦しい戦いだったと思う。

堂々たる王者らしい勝ち方、ではなかったかもしれない。

それでも青森大学は勝った。

そこに意味がある。

勝てないんじゃないか、負けるんじゃないか、

そう言われていても、なんとかして勝つ。

必死になって勝つ。

そんな姿を見せてくれるチームだから、青森大学は勝ち続けてきたのだ。私が、真剣に男子新体操を見始めたころには、青森大学は「勝つべくして」勝っていた。

だから、ある意味、私は青大の本当の強さを知らなかったように思う。

思えば、青大の新体操部は創部から10年。

10年前には、なんの実績もないチームだったのだ。

はじめから強い選手たちが集まっていたわけではない。

明らかに戦力では劣りながらも、なんとかして勝ってきたのが

「本来の青大」だったのだ。

だとしたら、「今年はやばい」と言われ続けた今回のインカレこそ、

青大にとっては、一番得意なパターンだったのかもしれない。

東インカレのあとの、中田監督の言葉を思い出した。

「そりゃ、苦しいさ。

でも、俺は、こういうの大好きだから。

負けない!」

あの言葉は強がりではなかったんだな、と思い知らされた。

しかし。

男子新体操は、難しいスポーツだな、と今回のインカレでつくづく感じた。

選手が、本番で力を出せるかどうか。

また、それが見る人の心を動かすかどうか。

審判に評価されるかどうか。

すべてがあまりにも紙一重だ。

だからこそ、見ているほうも手に汗握る。

ハラハラ、ドキドキする。

「明日、どっちが勝つか?」「誰がジャパンに残れるか?」

と考えて眠れなくなる(←翌日にさわるのでビールを飲んで無理やり寝た)。

とんだスポーツにいれこんでしまったものだ。

心臓によくない。

でも、ますます虜になってしまいそうだ。

なにはともあれ、青森大学の10連覇を、心から祝福したい。

おめでとうございました!

<「新体操研究所」Back Number>

20年近くほぼ持ち出しで新体操の情報発信を続けてきました。サポートいただけたら、きっとそれはすぐに取材費につぎ込みます(笑)。