三島由紀夫とモッズについてのメモ

この数日、三島由紀夫とモッズについて考えていた。

きっかけはツイッターで知り合った方が褒めていた三島由紀夫の「女方」という短編。新春興行に出演を控えた歌舞伎俳優と劇場プロデューサー、そしてその興行に外部から招かれた新劇の演出家の三角関係が、歳末の銀座・新橋界隈の賑やかしさをよそに埋め火のように展開するという筋。なんでもこの歌舞伎役者は六世歌右衛門をモデルにしたとも言われており、実在の人物や場所を想像しながら読んでいくというのはなかなかに楽しいものだった。

その「女方」が収録された短篇集『花ざかりの森・憂国』に併録された「月」(1963年)という作品が、思わずモッズ文化を連想させるような内容だったのだ。舞台は60年代初頭の東京、ジャズ喫茶に集うフーテン族の若者たちが、青山にある教会跡の廃墟に潜り込んでハイミナールに耽ったりツイストを踊り狂ったりする様をスケッチした短編なんだけど、作中でラジオから流れてたと記されてるのは、リチャード・アンソニーの“ヤー・ヤー・ツゥイスト”。

“ヤー・ヤー・ツゥイスト”。タイトルだけでグッとクる響き。早速YouTubeで検索してみたら、なんともゴキゲンなモッド曲。ペトゥラ・クラークのバージョンはもっとイカしてる。

そして、ふと思い出したのが、数年前に読んだ小林信彦『私説東京繁盛記』のこと。

この回顧録の中で1966年の出来事として、三島由紀夫と対談したばかりの野坂昭如が“あんな偉丈夫がモッズルックなんてされたら僕だってかなわない”と小林信彦に愚痴をこぼすくだりがあって、三島由紀夫のモッズファッションとはどんなものなのか、ずっとひっかかっていたのだ。

*

余談になるけど、野坂・自称プレイボーイ・昭如先生は、10年位前の坪内祐三のエッセイによれば「辻仁成ってイケてんの?」と尋ねるほど、いまだに老いてなお盛んだそうですね。

*

さて、そもそも60年代の日本に“モッズ”って言葉があったのか、ちょっと調べてみたらこんなコンピがヒットした。

【黒沢進・監修「モッズが愛したニッポンの夜」】

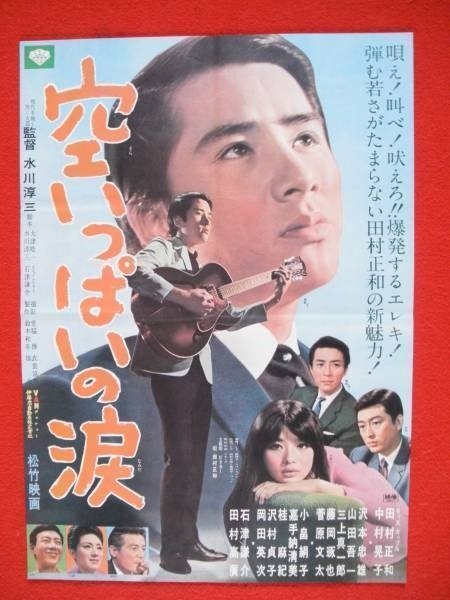

このコンピの一曲目に収録されてるのが、田村正和唯一のリリースとされている“空いっぱいの涙”。モッズかどうかはともかく、和モノとしては格好良い。

https://www.youtube.com/watch?v=4jwePoQ5OJA

で、さらに検索すると、この曲は「GO!CINEMANIA」シリーズにも収録されているとのこと。なんでも田村正和主演の同名青春映画の主題歌だったらしく(ついこないだラピュタ阿佐ヶ谷でかかってたそうです。しかも劇中曲の演奏はザ・スペイスメンだそうで、観たかったなぁ‥)、ネットに転載された同CDの解説を読んで、積年の疑問がやっと解けた。以下引用。

【映画「空いっぱいの涙」】1966年公開。「モッズ日本上陸!」を謳い、田村正和、中村晃子の"モッズ・カップル"が主演した日本初のモッド・ムーヴィー「空いっぱいの涙」(松竹/1966年5月21日封切)の劇伴である。当時のこの映画の新聞広告には「*モッズとはモダーンズ(モダンジャズのビートに酔う英国の若者たち)の略称」と、わざわざ説明がしてあった。どうやらこの映画でいうモッズとは、ザ・フーのようなビート・バンドのことではなく、50年代のモダン・ジャズに憧れたモッズ第1世代のことを指しているらしい。それにしても何故モッズに目をつけたのだろうか。この映画の企画会議の様子を想像すると非常に可笑しい。”

(【コーヒー、そして、えとせとら】より)

http://cumparsita.blog96.fc2.com/category3-1.html

なるほど、60年代の日本では既に「モッズとはモダーンズ(モダンジャズのビートに酔う英国の若者たち)の略称」と、原義に忠実な紹介がなされていたというわけ。ちなみに“50年代のモダン・ジャズに憧れたモッズ第1世代”が何を聴いていたかというと、『まるごとモッズが分かる本』のピーター・バラカンのインタビューによれば“日本でいうハード・バップ、ホレス・シルバーとかアート・ブレイキーとか、わりとソウルの影響が入っているジャズ”とのこと。

https://www.amazon.co.jp/dp/4777902498

試しにヤフオクを覗くと、ちょうど「空いっぱいの涙」のポスターが出品中。

よく見ると出演者のクレジットには石津謙介が名を連ね、小さく「VAN」のロゴも入っている。田村正和の扮装はギターを抱えているのでよくはわからないけど、スマートなシルエットのパンツに短め丈のジャケット、撫で付けられた髪型からすると、まさしくニート(NEAT)なジャズミュージシャン、というかんじ。そう、これが60年代の日本での“モッズ”だった、というわけです。

なので、先の野坂昭如が圧倒されたというモッズルックとはこんなかんじだった、のかもしれない。

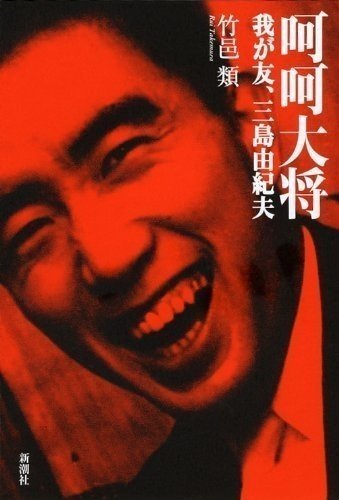

さて、三島由紀夫の「月」のハナシに戻ると、作中に登場するフーテン族の一人のモデルとされた振付師、竹邑類がその思い出を綴った「呵呵大将」が昨年出版されていた。

これによると、新宿のジャズ喫茶「KIIYO」で出会った二人は急速に親交を深めた、とある。この「KIIYO」という店を振り返り、竹邑はジャズ喫茶の総本山ともいうべき「DIG」と比較してこのように述懐している。

“ホレス・シルバーなどのファンキーな曲が流行り始めて、黒人ソウル、R&Bの萌芽があったあの頃、ダンモが体をタテに揺らし、ポピュラーが横に揺らすのに対して、ファンキーからはトゥイストという、ちょっと複雑な新しい揺れ方が生まれたのだが、ただもう思いっきりトゥイストして肉体の解放に陶酔する〈KIIYO〉派は、音楽を非常に論理的に考えて自分と向き合うことを旨とする〈DIG〉派には軽蔑されていた。”

このくだりから察するに一応ジャズ喫茶と記録されている「KIIYO」だが、かなりディスコよりの店だったのかもしれない。

*

またまた余談だけど、刊行にあたって水谷八重子が新潮社のサイトに寄せた小文が素晴らしく良い。口跡鮮やかで人懐っこい、女優の書く文章かくあるべし、というかんじ。

水谷八重子「唖唖青春」

https://www.shincho-live.jp/ebook/s/nami/2013/12/201312_05.php

*

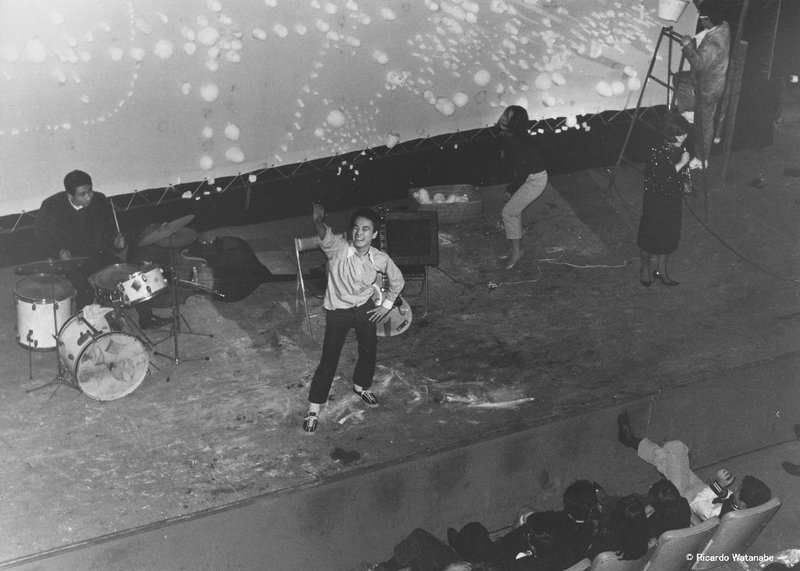

さらに“竹邑類”で検索を進めると、「KIIYO」の常連たちが1963年に新宿文化劇場で開催した「新宿アートフェスティバル」の様子がヒットした。1963年というとまさしく「月」が発表された年だから、作中に描かれたような鼻息の荒いフーテン族のインディペンデントなフェスだったのだろうか。狭い舞台にはボーカルとドラマー、背景幕に向かってバケツを持ち脚立に昇っている男はアクションペインティングのパフォーマンスを行っているように見える。そして中央にはこれでもかの笑顔の竹邑類。足元には白い粉状のものが散乱しているが、これがタルカムパウダーだったら最高だな、と思う。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?