最終講評#イメージエフェクト(1年生)

最終講評

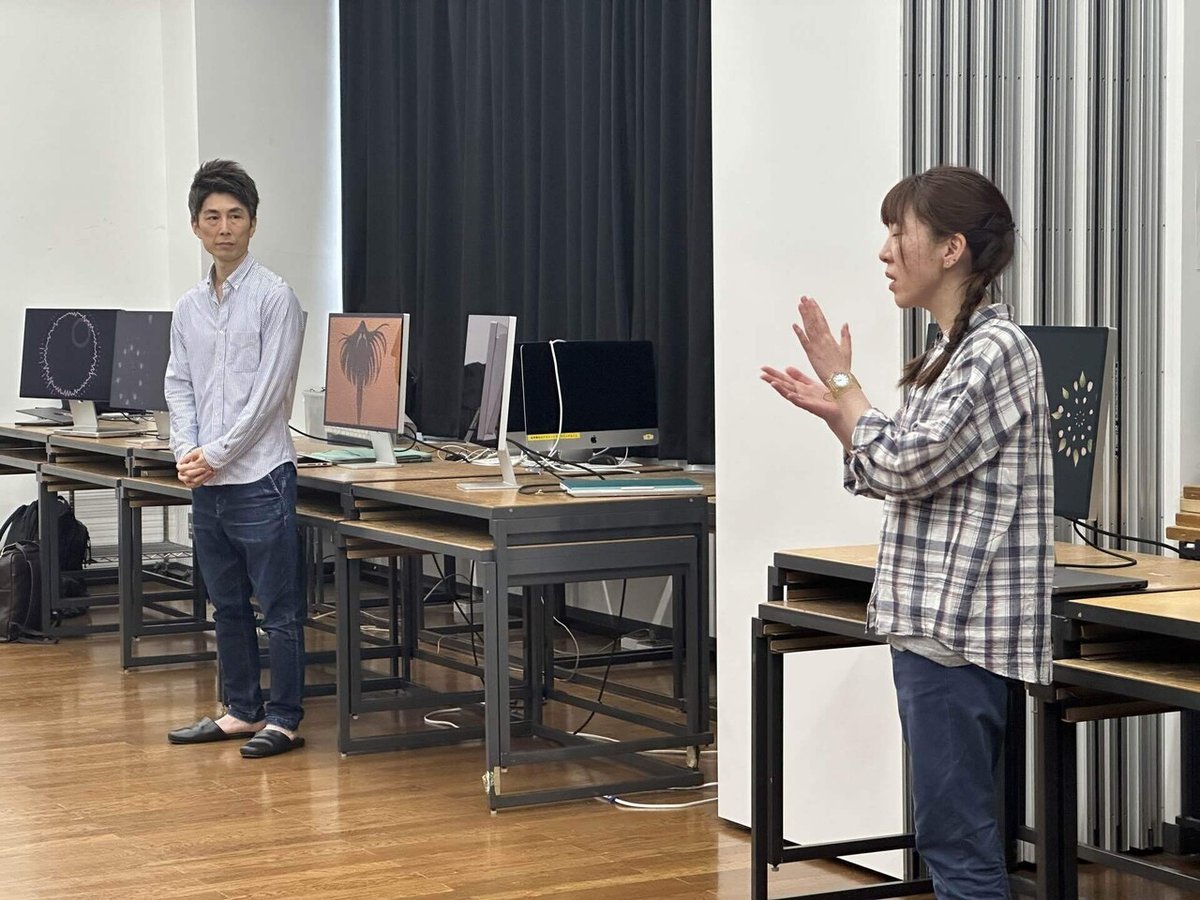

2024.5.21(火)『イメージエフェクト』という授業の最終講評が行われました。最終講評は戸塚太郎先生、野村叔子先生に加えて、篠原規行先生と山崎が参加しました。

映像の鑑賞スタイルは様々。ある時は映画館へ赴いたり、同じ作品でもスマホで鑑賞したり。映像学科の映像空間領域では、その鑑賞スタイル自体から表現一部とすることも。

今回はMac Studio Displayを並べて鑑賞しました。

大きさは27インチです。細かいこだわりですが、実は机が二段になっています。つまり通常の机よりも高くなっています。

こちらを机を設定されたのが野村先生。「教室という場を少し変えたかった」と山崎は解釈しています。机が一段高くなるだけで、作業面が展示面へと変容するのかもしれません。

もちろん、机をスタッキング(片付け)しておくという目的があったとは思います。笑

今年度より設置されたパーテーションで部屋を仕切ります。

40名近い受講生で、一人づつ濃密な講評をやるために2部屋で並行して講評を実施。その際に可動式のパーテーションを利用しました。

花火について

今回のお題は「花火」でした。作者ごとに様々な花火の解釈がありました。

「花火」は、まず打ち「上がり」、そして「広がり」、最後には「消える」という映像における最も基本的な展開が内包しています。

それは短いながらも「起承転結」が明確です。

それに加えて、花火同士の関係性から、色彩や図形、音との関係など、深掘りできるポイントは無数にあります。

また、花火が「花」を火の粉で擬えたように様々なモチーフでも成立します。(たぶん、火の粉が花に見えたところが発祥なきがします汗)

様々な花火がありました。果物やマカロニ、お煎餅、まち針、蛍光灯、オセロ、海洋生物、魚、目玉、キャラクターや3DCGまで、素材の飛躍は創造性が発揮される際たる箇所かもしれません。

映像学科でこれから挑む領域の多様性を、十分に受け切る課題だった(と思っているのでした)

授業後アンケート

授業後のアンケートから一部抜粋してみます。ちなみに匿名でのアンケートです。

授業内で作業時間が多くとられていたので、わからないことや作品についてのフィードバックをすぐに得ることができました。また、過去の先輩方の作品や様々なアーティストの作品を見る機会があったことで、制作の参考にもなり視野も広がったように思います。先生方のアドバイス、特に講評の際の説明もわかりやすく、今後の制作にも活かしていきたい内容でした。

最初の説明の時は速くてついていけるか不安だったけど、自由に制作が始まったらわからないことをすぐ聞ける環境のためやりやすかった

AfterEffects初心者も戸塚先生、野村先生が適宜フォローアップしていただていました。

花火の制作を通して、映像の中でメリハリをつけることが重要だと学ぶことができました。私の瞬きする目の花火では、目が打ち上がる段階で瞬きするのではなく、上まで上り切ったところで目が開くと、見ている人がドキッとする効果があり、動きにメリハリがつけられるということがわかりました。制作しているうちに、個人の作品のコンセプトに引っ張られてしまい、最初のテーマである花火から少し外れてしまったところもあるので、これからの制作では出発点を意識して取り組みたいです。

それぞれの作品制作を通じて、新たな発見があることが美大を特徴付けるものかも。

家での作業が行いやすく、授業内で終わらなかった範囲を授業外でできるところ。それを踏まえて課題の量がちょうど良かった。

課題の量については、教員側としても塩梅が難しいところです。適切な量は人によっても学年によっても、あるいは季節によっても変わってきます。教員側も日々精進であります。

一方でこんな意見も。

もう少し他の学生と交流する時間があっても良かったのかなと思います。完成品だけでなく、それぞれの細かい制作意図や作業風景もぜひ参考にしたいと感じました。

「改善点」では他の学生との交流があってもいいのではとう意見もありました。大学に入学してすぐの授業ですからね。授業としては後半にそれぞれが制作した「花火」を用いて、コラボレーションを行う取り組みも行いました。

誰かの作った花火を構成することで、作品を作るという課題です。

個人制作と集団制作に大別されるスタンスのか、個人からスタートして、集団への展開を試みました。こちらも個人的にもまだまだ可能性のあるアプローチだと感じています。このあたりもいずれ特集したいですね。

(山崎連基)