【発売前全文公開】 山城国一揆に関する新史料発見!(歴史研究の最前線)

歴史No.1雑誌『歴史人』7月号から抜粋された記事を、2024年7月の発売前に無料で全文を大公開!

今回の歴史研究の最前線ニュースは、山城国一揆に関する新史料の発見についてです。

2024年4月、中京大学文学部の馬部隆弘教授により、戦国時代に起きた「山城国一揆」に関する古文書の発見が発表されました。

今回は、古文書の発見者である馬部教授による最新レポートです。

史料の発見や調査に至る経緯のほか、惣国による自治的な体制など新たに判明した事実についてお届けします。

1976年、兵庫県生まれ。中京大学文学部教授。枚方市教育委員会、長岡京市教育委員会、大阪大谷大学などを経て現職。著書に『戦国期細川権力の研究』(吉川弘文館)、『由緒・偽文書と地域社会』(勉誠出版)、『椿井文書ー日本最大級の偽文書』(中公新書)などがある。

史料の来歴と発見に至る経緯 124通に及ぶ古文書はどのように伝わったか?

提供:平群町教育委員会

この史料を残した椿井家の実態や伝来の過程を踏まえながら、 偶然が重なった発見の経緯について振り返る。

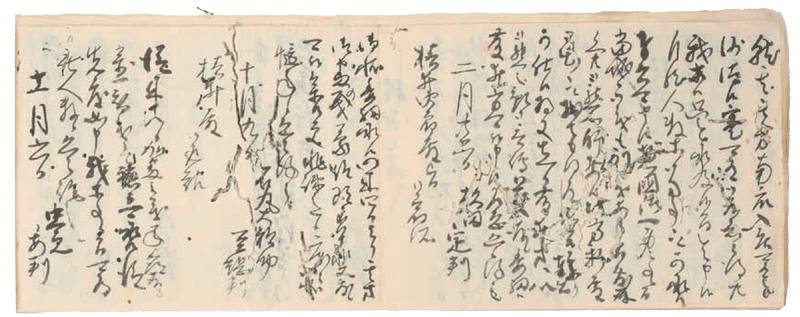

「椿井先祖へ来書写」の成立と伝来

山城国相楽郡椿井(現在の京都府木津川市山城町椿井)の椿井家は、山城国一揆を構成する国人の家として知られる。江戸時代になると、地元に残る家と武士として各地に仕官する家々に分かれていった。このたび発見された史料は、山城国に残った椿井家の当主が、自家に伝わる124通の中世文書を帳面に写して、尾張藩の重臣志水家に仕えた名古屋の椿井家に送ったものである。その表紙には「椿井先祖へ来書写」(以下「来書写」)という表題が記されている。

椿井家には、大和国平群郡椿井(現在の奈良県生駒郡平群町椿井)をもともとの出身地とする「伝承」があった。実際にその地域を描いた絵図も含まれていたため、ご子孫は「伝承」に従って2007年までに220点の尾張椿井家文書を平群町教育委員会に寄贈し現在に至っている。

尾張椿井家文書の調査に至る経緯

山城国の椿井家は、江戸時代後期に「椿井文書」と呼ばれる偽文書を近畿地方の各地で量産した椿井政隆(1770~1837)を生んだ家としても有名である。いや、「有名になった」といったほうが正確かもしれない。というのも、椿井政隆という名を一躍世に知らしめたのは、僭越ながら私の著書『椿井文書 ―日本最大級の偽文書』(中公新書、2020年)だからである。

私は、椿井文書の調査を進めるなかで、平群町教育委員会に尾張椿井家文書が所在することを知った。そして、2021年3月に実見したところ、そのなかに椿井文書が含まれることを確認した。新たな椿井文書との出会いに心が弾んだが、直後の「来書写」との出会いにはそれを凌駕する興奮を覚えた。なぜなら、私が主として研究しているのは、江戸時代後期の椿井文書ではなく、戦国時代の山城国を中心とする畿内の政治史だからである。

なお、尾張椿井家文書は未整理状態であったため、ひとまずは全点を借用して目録作成や写真撮影などの整理作業をしたうえで、個々の史料分析を進めることとした。その調査成果は、『尾張椿井家文書』(大阪大谷大学博物館、2024年)という報告書にまとめている。

山城椿井家と尾張椿井家の交流

尾張椿井家は、しばしば志水家の家老をつとめている。その業務に関わる古文書も多く含まれており、尾張藩陪臣の実態を伝える貴重な史料群といえる。また、「来書写」以外にも、山城国の椿井家から送られた様々なものが含まれている。例えば、弱冠25歳の椿井政隆が椿井家の歴史についてまとめた小冊子は、彼が記した初見史料となる。これの内容で注目されるのは、椿井家発祥の地を平群郡椿井ではなく、奈良市中の椿井町としていることである。その一方で、先述の平群郡椿井周辺を描いた絵図も椿井政隆が作成したものである。つまり、平群郡椿井を椿井家発祥の地とする上述の「伝承」は、椿井政隆が25歳以降に創作したということも新たに判明した。

なお、「来書写」は椿井政隆ではなく、父の椿井政矩(1746~1808)が記したものなので、偽作の心配はない。実際、椿井家の中世文書は明治以降に流出しており、それらの原本のうち7通が八坂神社に伝わるが、同文のものが「来書写」にも写されている。「来書写」に写されたそれ以外のものも、私が普段目にしている山城国の武士たちの文書と様式が合致しており、椿井文書でよくみる言い回しはどこにも見当たらない。

新史料の発見によって明らかになった内部構造 「来書写」から国一揆にどこまで迫れるか?

椿井政隆が作成して尾張椿井家に送った、大和国平群郡椿井村周辺を描いた絵図。この地を椿井家発祥の地とする 「伝承」は、椿井政隆が創作したことも新たに判明した。

提供:平群町教育委員会

国人たち個々の動きが読み取れる今回の新史料によって、惣国は一枚岩ではなく、内部で対立と融和を繰り返していたことが浮き彫りとなってきた。

「来書写」の年代構成と史料的特質

「来書写」には、124通の中世文書が写される。そのうち、国一揆以前のものは宝徳2年(1450)と文明15年(1483)の2通、国一揆段階のものは延徳2年(1490)の1通のみで、残りの121通は永正元年(1504)から天正18年(1590)までのものである。したがって、直接読み取れるのは、国一揆解体後のことばかりである。

とはいえ、従来は隣国大和の奈良にいた僧の日記に基づいて国一揆が分析されてきたのに対し、「来書写」には国一揆を構成した国人の間でやりとりされた書状が多く含まれており、いわば組織内部の生の声を聞くことができる。しかも、国一揆解体からしばらくのちになると、日記類もあまり残っていなかった。

「来書写」からみえてきた惣国の構造

以上のような史料の状況を踏まえると、「来書写」にみえる国一揆解体後の国人たちの様子から、それ以前を推察することも不可能ではなさそうである。例えば、戦時には国人たちが相互に連絡を取り合いながら、協力して外敵の侵攻に対処している。注目されるのは、戦争の結果がどちらに転んでもよいように、対立する双方に目配せをしながら適宜行動をしていることである。しかも、国人たちは自らを「惣国」と呼称しており、彼らの地域的な結合は戦国末期まで名実ともに存続していたことが新たに確認できた。国一揆段階も、戦時には同様の対処をしていたと考えられる。「国中三十六人衆」と呼称されていることから、国一揆は36人で構成されていたことが知られていた。その代表者は「惣国月行事 」と呼ばれるように毎月の交代制であったため、構成員も12の倍数となったのだろう。つまり、36人という数字は議席のようなもので、国一揆に実際に参加する国人はその数を超えていたと考えられる。「来書写」には、天文19年(1550)に南山城の国人36人が連署して、椿井氏のもとでの結束を誓っているものが含まれる。国人が連携するときには36人が集うという意識は、国一揆解体から半世紀を経ても残っていたのである。

国一揆段階には、「惣国月行事」が「惣庄」に対して年貢の半分を納付するよう命じている事例も知られていた。これまでは、惣国と惣庄を県と市のような重層関係とみるか、年貢を取る武士の組織と年貢を取られる百姓の組織という支配関係でみるかで見解が分かれていた。「来書写」からは、惣庄にも月行事がおり、その地域に居住する国人が交代でつとめていたことも新たにわかった。木津川の渡し舟を新調するにあたり、椿井氏が惣庄単位で銭をとりまとめているように、惣国と惣庄の重層関係で広域にわたる自治的な運営を実現していたのである。

山城国一揆前後の椿井派と狛派の対立

国人としての椿井氏の姿が具体化できる意義も大きい。椿井氏は狛野荘の北半にあたる椿井におり、南半の上狛にいる狛氏と中世を通じて対立していた。その結果、互いに没落と帰住を繰り返すのである。「来書写」には、国人36人が連署したものが含まれていたが、これも狛氏との和解交渉がまとまらないため、国人たちが椿井氏のもとでの結束を誓ったものである。つまり、ここには狛派の国人は含まれない。また、国人たちの連合は横並びの関係にあるが、椿井氏はそのなかでも一つ頭が抜け出た盟主的な存在であったこともわかる。おそらく、狛派も同様の構造だったのであろう。こうした構造を国一揆段階まで遡ってみておきたい。

国一揆が起こる前には、山城守護の地位をめぐって畠山義就と畠山政長が争っていた。このときは畠山義就が優位に立っていたため、それに与する椿井氏は椿井城に入っている一方で、畠山政長に与する狛氏は自身の城から没落していた。近隣の稲屋妻城(現在の京都府相楽郡精華町北稲八間)には、稲屋妻氏が入って椿井氏と連携していたことも確認できる。そうしたところ、畠山義就の有力配下であった斎藤彦次郎が、畠山政長方に寝返ることで勢力が拮抗し始める。

すると、没落していた狛氏は、大和の筒井氏や畠山政長と連携しながら南山城での勢力挽回を図った。それに対して筒井氏と対立する大和の古市氏は、畠山義就や椿井氏と連携している。かくして両勢力が対峙したところで、突如として国一揆が成立し、両畠山氏らを南山城から追放することとなる。その結果、没落していたはずの狛氏は狛野荘に戻っている。他国の者たちによる終わりのみえない争いをみていると、それと連動して椿井派と狛派が争い続けても、自らの居住地を疲弊させるだけで意味がないと国人たちは思い始めたのかもしれない。

派閥構成からみた山城国一揆成立の前提

明応2年(1493)に国一揆が解体し、新たに守護となった伊勢氏に従うことになると、稲屋妻氏や大北氏は稲屋妻城に籠もってそれに抵抗している。国一揆前の稲屋妻氏は椿井氏と連携していた。一方の大北氏は狛氏の一族でしばしば行動をともにしている。国一揆後の両者を「来書写」でみてみると、大北氏は椿井氏と頻繁に書状のやりとりをしている。それに対して稲八妻氏は、椿井氏と狛氏の対立を仲裁するときに2度のみ登場する。こうした仲裁は、国人たちのうち、椿井派の仲介人と狛派の仲介人が集団となって進めていることから、稲屋妻氏は狛派だったといえる。実際、36人の署名のなかに大北氏はいるが、稲屋妻氏はいない。このように、国一揆を境に椿井派と狛派の構成が変わっていることに注目すると、国一揆段階には両派の融合が進み、一度は派閥が解消したと推察できる。

「来書写」のなかには国一揆段階のものが1通含まれているが、それは大和から没落していた筒井氏が椿井氏に対して、帰住に協力した場合の見返りを提示したものである。筒井氏と狛氏は常に連携してきたので、椿井氏と狛氏が対立していたならば、このようなことをすると筒井氏は狛氏から何を言われるかわからない。やはり、この時期は椿井派と狛派の融和が進められていたのであろう。以上のように「来書写」の情報を踏まえると、椿井派と狛派の融和が国一揆成立の前提となったことが浮かび上がってくる。

南山城への外敵の侵攻が危惧されるなか、「惣国御一身」つまり惣国は一体となっているので、椿井城は安泰であると述べる。自身たちの連合を惣国と呼んでいることだけでなく、 椿井城がそれの中心的な場となっていることもわかる。

提供:平群町教育委員会

【今回の発見の意義】

①写とはいっても、戦国期の古文書がこれだけまとまって新たに確認できることはほとんどない。

②山城国一揆は、隣国の奈良にいた尋尊の日記『大乗院寺社雑事記』によって描かれてきた。この日記は永正5年(1508)までしか残らない。また、山城国一揆を構成した国人の家々には、若干の狛家文書を除くと、当時の古文書がほとんど残されていない。そのため、新たに確認されたまとまった書状群によって、これまで知られることのなかった一揆の内部構造や日記が残らない戦国後期の実態が新たに判明した。

③通常は残らないような戦時の細かい情報伝達も残っている。

④山城国一揆は長きにわたって多くの研究者が取り上げてきたが、新出史料がほとんどないので、既存の史料を読み直すことで研究が進められてきた。そのため、まとまった数の新出史料が加わることで大幅な研究の深化が期

待できる。

最新号 『歴史人』2024年7月号

保存版 特集【敗者の日本史】

歴史は「敗者」から読み解くと面白い!

・廃仏と物部氏

・大化の改新と蘇我氏

・源平合戦と平氏

・鎌倉幕府滅亡と北条氏

・英雄から転落した新田氏

・本能寺の変の誤算と明智光秀

・信玄の思惑と勝頼の苦悩 武田氏

・桶狭間での敗戦と今川氏

・清洲会議の失策と柴田勝家

・秀吉の上洛要請を拒み続けた後北条氏の誤算

好評連載「栗山英樹のレキシズム」第6回は河合敦先生と語る「偉人の生き方・名言から学ぶ」です!

『歴史人』(毎月6日発売)のご紹介

2010年創刊の歴史エンターテインメントマガジン・月刊『歴史人』(発行:株式会社ABCアーク)。

カラーイラストやCG、貴重な資料や図表などを豊富に使い、古代から近現代までの歴史を、毎号1テーマで大特集しています。執筆人はいずれも第一線で活躍している著名な歴史研究者や歴史作家。最新の歴史研究、そして歴史の魅力を全力で伝えます!