【完】DJのためのレコードのデジタル化

マスタリング・エンジニアのタグチと申します。レコードのカッティング(マスターの音決めと原盤作成)もやってます。DJとしても活動していますが、ここ数年クラブでプレイするためのレコードのデータ化(リッピング)に力を入れて取り組んでいます。

・なぜリッピングするのか

1. 昨今のクラブはBandcampやBeatportで買えるいわゆる配信音源を基準にセッティングが作られており、レコードが綺麗に鳴らないという悩みはつきものです。デジタル〜レコードに共通するセッティングが上手いPAさんの現場も稀にありますが、箱のセッティングや機材、ターンテーブル、ブースの振動対策などがしっかり出来ているDJブースは都内でもほとんど存在しないのではないでしょうか。そのため自宅の万全な環境で録音し、デジタル用のセッティングでも化けるデータに仕上げてプレイするのです。(普通にUDGのレコードバッグを2段引きずらなくてよくなったのも嬉しい)

2.レコードの揺れはグルーヴを生み、レコードの時代のほうがお客さんの滞在時間が長かったと言われます。抽象的&精神論的な意見は無視しますが、これには完全に同意です。「レコードの揺れ」はワウフラッターによるピッチの揺れとか、振動や歓声を針先が拾うとかそういう話ではなくて、曲ごとの音質や音量の差によるセット全体で見た時の凸凹のこと。DJのプレイをマクロで捉えてもミクロで捉えても、音の大小/強弱(ダイナミックレンジ)がグルーヴを生み、感情を揺さぶるんです。滞在時間についても同様の理由ですが、圧縮された音源が均等に並んでいると疲れますし、感情移入させる隙間が足りないです。リッピングを駆使して凸凹を表現します。

※デジタルは天井がある中でボリューム(dBFS)を稼ぎますが、レコードは歪みやサイズと回転数の制約(dBu)しかありません。そのため圧縮しなくても音量はあげることが出来ます。

3.音の悪いレコードやLP内周の音が小さな(厳密には低域と高域が減衰してそう聞こえる)楽曲も、リッピングし問題を解決することでクラブで耐えられる音質に調整することが出来ます。音楽的要素として捉えられる帯域のバランスとかではなくて、LRバランスの不一致による不自然な定位や、ノイズ要素の除去とかの話です。

・録音はITB。アウトボードは不要。

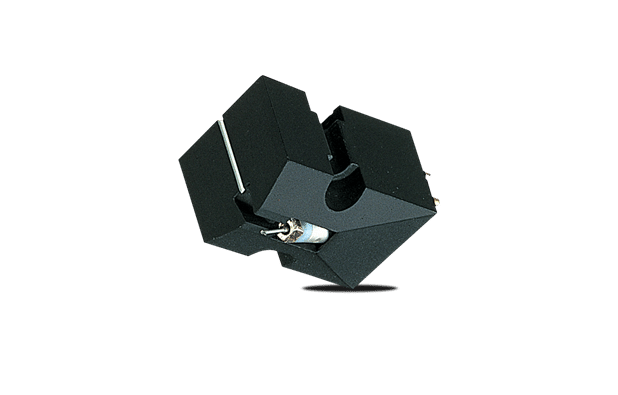

レコードに収録された音をデジタル化する上で軸となっている考え方は「音の変化が最低限」なので、アウトボードによる質感の変化や倍音の付加=色付けは一切不要です。ITB(In The Box)=PC内部のみでの処理と、色付けの少ない透明なツール(DAWやプラグイン)選びが理想的です。勿論好みやカラーを出すためにアウトボードを使用する事は否定しませんが、安定性を考慮すると、そもそもの再生環境(プレイヤー、カートリッジ、ケーブルなど)から好みの音質に仕上げるのが先でしょう。

・LRのバランスのチェック

再生環境や盤の歪み、そもそもの作られた時からの可能性など、レコードはLRのバランス(ボリューム)がズレる要因が多数存在します。ADPTR AUDIO METRIC ABを使用すれば画像のようにステレオイメージを視覚的に確認出来るので、DAW上のLRのレベルを調整して低域がセンターに位置するように調整出来ます。

低域が何故センターに位置すべきで、そのように調整するのか。理由①:レコードは低域がセンターにくる仕組み上での決まり(ステレオ・イメージが広い低域は針跳びを引き起こす溝となる)があるので、必然的に低域がセンターに位置する状態があるべき姿だから。理由②:クラブではスピーカーからの距離が全員それぞれ異なり音の聞こえ方が変わるのでセンター(モノラルに近い)が好ましいから。極端な話ですが、例えばLに低音が寄っていたとしたら、Rのスピーカーの近くに立っている人は低音がスカスカに聴こえてしまいます。といいつつ、低域をモノラルにしてしまうと音像が崩れてしまいがちなので、マルチバンドでモノラル化出来るツールはオススメしません。

ADPTR AUDIO METRIC ABはPlugin Allianceという販売サイトから購入出来ますが、単品で買うとセール時以外はそれなりの価格です。オススメはサブスク・プラン「PA MEGA Monthly」月額$14.99で、本記事で紹介するプラグインは一部を除いて使い放題です。

・音圧アップの目安

ダイナミックレンジを活かすという意味ではノーマライズ(EQ等の処理は行わず波形はそのまま限界まで音を大きくする)のみで良いですが、市販のデジタルの楽曲とミックスする際に音量や音圧感に差がありすぎるとミックスしにくくなります。また、Rekordbox内の簡易ミックス機能で曲同士の相性や順番を試す人が多いと思いますが、その時にリッピングした楽曲のボリュームが小さいとどうしてもしょぼく感じたり、音が悪いという印象に繋がり、選曲時のテンションも下がりますよね。加えて、ロータリー・ミキサーの場合はトリム(ゲイン)や各ChにEQが存在せずボリュームのみでの操作になりますが、前後の音量差がありすぎるとレベルのコントロールがとても難しいです。

例えばキックやベースを基準にボリュームを合わせて[デジタル→リッピング]と繋いだ場合、リッピング音源の中高域が大きくなりすぎるかもしれませんし、中高域を基準にボリュームを合わせてしまうとリッピング音源の低域が寂しく感じるかもしれません。勿論DJミキサーのEQやアイソレーターで調整すれば良い話でもありますが、DJM 900のEQカーブを例に画像で見て分かる通り、帯域の幅が広いので細かなバランスの調整は出来ません。そのため、ナチュラルな範囲の中で圧縮し、デジタルとも交わるバランスに整えてあげるのです。

本題の目指すべきボリューム(音圧アップの目安)ですが、自分の中で基準を作り、それに無理ない範囲でLimiterを使用してボリュームを近づければ良いぐらいです。LUFSやRMSなど数値で考える必要は全くありません。ADPTR AUDIO METRIC ABにリファレンスをいくつか固定で登録して基準にすると楽です。

Limiterは定番の選択肢としてiZotope Ozone Maximizer、A.O.M. Invisible Limiter、FabFilter Pro-L2などが挙げられますが、オススメはPlugin Allianceのサブスクで使えるBrainworx bx_limiter True Peak。ほぼ固定で基本的にGainを曲ごとに変えるのみで、トゥルーピークも抑えられます。各々マニュアルを読んで設定を作って欲しいですが、「音の変化が最低限」を意識して、歪みはOFF、TONE CONTROLは必要に応じて、Releaseは超重要とだけ書いておきます。

※Limiterのみで音圧をあげるには限界があります。上下(高域〜低域)、左右(ステレオ感)、前後(臨場感〜奥行き)を意識して、他の処理も考えると良いです。

・Clipperのススメ

音量(音圧)をあげる=Limiterという選択肢に必然的になりますが、LimiterにはAttackやRelease(or それらを複合的に扱うノブ)がついているように、Compressorの一種なので使用すればするほど(使うだけでも)音の立ち上がりや減衰のタイミングが変わり、グルーヴが元から変わっていってしまいます。適切に値を調整すれば良いわけではありますが、大量の楽曲をこなす非エンジニアが自宅のモニター環境で素早く間違った処理を行わないために、Limiterの使用は最小限にして前段のClipperを使うのがオススメです。

ClipperはThresholdを超えたピークをカットし、カットされた部分に歪みが加わるという役です。ボリュームの天井が決まったデジタルのマスタリングではラウドに聴かせるために歪みを付加したりするわけですが、リッピングでは「音の変化が最低限」を目指し、知覚出来ない歪みの範囲までに抑えます。各社から色々なClipperが出ていますが、Plugin Allianceのサブスク範囲で使うならBrainworx bx_clipper。(他の選択肢ならSIR StandardCLIPも)

・DeEsserは必要か

レコードはカッティング時にアンプの故障の原因となる鋭い高域を抑えなければならないという宿命から自然とその処理が行われるので、リッピング時には基本的にDeEsserは必要がないはずなんですが、DJ用の音圧が高いMMカートリッジでラウドに作られたクラブ用のレコードを再生すると、特にハイハットやスネアが猛烈にブーストされてしまうことが多々です。そのため、アンサーとしてはDeEsserを使わなくて良い再生環境を作るなんですが、どうしても必要になる場合もあります。※歪んだ上でClipperを使うと歪みが更に悪化してしまいます。

・ローカットが重要

レコードは再生時の振動で20 Hz以下(人間の可聴範囲外)にランブルノイズと呼ばれる雑音的ノイズが含まれ、Spectrum Analyzerでも明らかな盛り上がりを視認出来ます。可聴範囲外だから放置しても良いというわけではなく、LimiterやClipperで処理する際に引っかかってノイズとして現れたり、低域の濁りの原因となりベースの輪郭がぼやけたりします。

EQのハイパスでは不十分である場合が多く、今のところ最も適切なプラグインとして考えられるのがTDR Infrasonicです。TDR Infrasonicは”超低周波数帯域にある不要なエネルギーを除去”する役割で、Spectrum Analyzerでも確認できますが驚くほど綺麗に役割を果たしてくれます。使い方は簡単で、20Hz以下をSlope 100%、Mxdモード(PCが重くなればMinで)に設定するだけです。個人的には20Hzだと音が軽くなりすぎるので、16〜18Hz辺りに設定することが多いです。※ベースミュージックでもサブベースの圧を感じさせるためにカットしてください。

・ノイズは除去すべきか

レコードは各種ノイズだらけですが、特に「プツッ」というクリップは最低限のゲインステージングとしてのノーマライズ時に邪魔になります。単一かけっぱなしのノイズリダクションはどうしても音質の劣化が目立ちやすいので、クリップのみ波形編集で除去が良いと思います。iZotope RXでの処理が一番追い込めますが、1曲1曲手間暇かけてノイズを除去する労力は自分にはありません。それより録音する前のレコードの洗浄が大事です。

・プラグインの順番と書き出し

順番としては①ローカット、②Clipper、③Limiterが基本で、その後にADPTR AUDIO METRIC ABを刺してLRのバランスやリファレンストラックとの音量の比較を行います。書き出し時には音質の変化が起きないようにADPTR AUDIO METRIC ABは必ずOFFにします。録音〜書き出しするフォーマットはwavかaifのビット深度は24bitで固定、サンプリングレートはCDJ-2000でも再生出来る44.1kHzか48kHzを選択します。これらは基本録音時から変えたくないので、録音と書き出しは同じビット深度とサンプリングレートに設定します。

EQやDeEsserも必要に応じて①と②の間で使いますが、目的に応じて使い方は毎回変わるといった感じです。Plugin Allianceのサブスクの範囲にはKirchhoff-EQが含まれるので、EQもDeEsser的な役割も一応これ一つでまかなえます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?