車軸ブルブル機構に触れてみる

車軸ブルブル機構とは、2017年に台湾の「しーたん」さんが公開・考案した機構で、日本で実際に実戦レベルで使っている有名な方は、公式レジェンド選手のZizelさんがいます。

どんなものなのかは、ネットで検索すると、しーたんさんや私がアップした動画からも見れます。

私も公開後早い段階から研究着手し、同年12月頃には形にしたものをtwitterにアップして以来、しーたんさんからご連絡頂いたり、ちまちま作っては走らせたり、今も研究はしています。

面白いですが、非常に難しい😅

中には興味があっても、理屈わからないし参考文献もない、やってる人少ない、公開後だいぶ経ちますがネットも情報少ないなど、二の足を踏む方も多いでしょう。

なので、原理的な部分を少し紐解いてみようと思います。

ただし、あくまで私の検証した範囲で考察を含む事を申し添えます。

車軸ブルブル機構は、

”ミニ四駆の車軸に振子を付ける。”

外見的には以上ですw

おい!(💢'ω')

と言われそうですが、それだけシンプルかつ軽量でありながら、大径バレル車が落下して大理石の床に吸い付くように制振する能力を持ち合わせます。

これは非常に魅力的に写りますが、この素晴らしい能力が、向き合わなければならない壁でもあります。

では、その原理についてお話します。

身近で分かりやすい実験があります。

「バケツの水」です。

適度にバケツへ水を入れて手に持ち、下でぶらぶらと左右に振って、そこから一気に上下へ振り回します。イメージ出来ましたか?

上下に肩を軸に振り回されたバケツは、水面を自分に向けたままバケツ内に留まります。

そして、バケツを止めようと下に来た時点で手を止めても、今度は逆にバケツに引っ張られて、自分が転ばないように回した時よりも強い力で引き戻す事になると思います。

つまりは”遠心力”の実験ですね。

回転運動によって、本来自分めがけて落ちるはずの水(向心力)に留めようとする遠心力が働いて水は落ちません。

そして止めた時に違う方向に振り回される力と振り回す力より強い力(オイラー力とコリオリの力)が発生します。

ん~、物理嫌い😫

肩が車軸、腕が振子、水入ったバケツがウエイトと考えてください。

そして遠心力の源は車体にもたらされる衝撃(運動エネルギー・力)です。

ん?と思った方は流石です。

立体を走るミニ四駆に強い力が掛かる時というのは着地だけではありません。

例えば「ブレーキ」をかけた時も同様です。

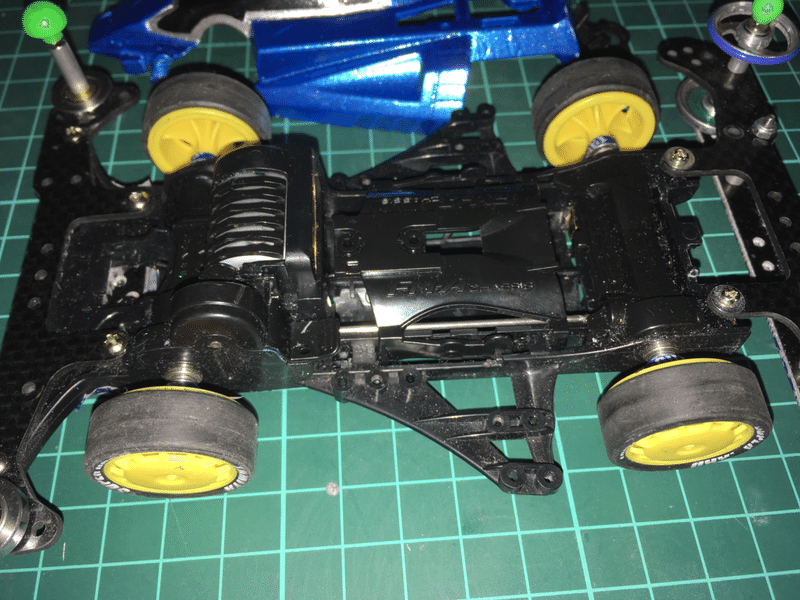

下写真のリンクから動画を見てください。

[動画]

これは実際にtwitterに上げている車軸ブルブル機構を搭載したFMAの走行動画です。(見れなかったら、私のtwitterのモーメントからご覧下さい。)

写真のとおり、マシンには車軸ブルブル機構以外はローラーとブレーキという最低限の装備しかありません。

スロープ等での違和感ある動きが分かりますか?

この動画見て先に知ってもらいたかったのは、マスダン等のように着地で発生(入力)する力に対して反対向きから力をぶつけて相殺するのではなく、稼働時に発生している運動エネルギーを稼動時入力された向きに対し、回転運動による遠心力を使って、その場に留まろうとする力に変換しているということなのです。なので、正確には制振器ではありません(だから機構と銘打たれてるのでしょう)。

また、その力は振子(ウエイト)の重さに比例して右肩上がりに増大します。

動画では、ハイパー積んだマシンが振子ウエイト2g×4輪であの効果で、ウエイト増やしていくと最悪の場合スロープ頂上や着地点でビタッと一時停止しますw

装着が二輪だけだと、少し勝手が違いますが😅

そして、この力の特徴は、振子が回転運動している間、その回転力に応じた力が掛かり続けるのです。

そう、通常走行中でも、もしブルブルと回転していたら、速度も削がれる😵

車軸ブルブル機構の良い点は、発動したらどんな速さ・パワーでも振子のウエイト次第でビタ止めするほどの変換力を備えていますが、悪い点は任意性が乏しい(こちらの思惑どおりの制御が難しい)点なんです。ミニ四駆のパーツしか使えないレギュレーションの中では非常に悩ましいです。

よく捉えれば、テクニカルなコースで0着とか、試してないけどNY2020のCHUTURNとかでもビタ止めに入れられるとは思いますが(下り着地でもビタ止めになる未来も…)😅

構造は極めてシンプルで、車軸に付ける関係で受けはベアリング、そこにウエイトをぶら下げるのですが、形は特にまだ確立されたものはありません。

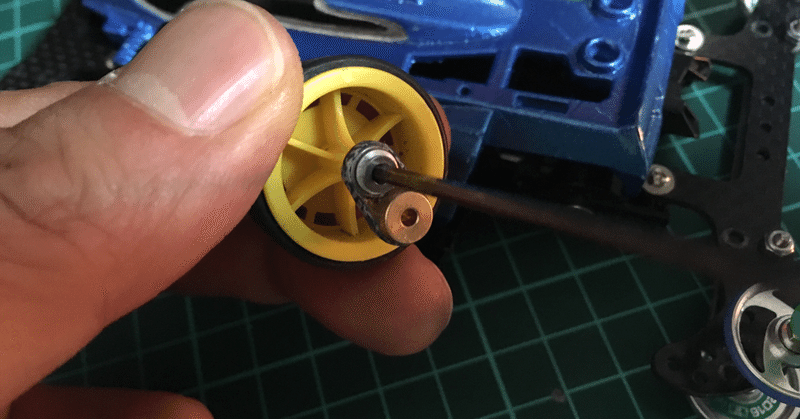

写真は、私が試してる中で1番シンプルかつ簡単なタイプです。

古くなったベアリングローラーをバラし、インナーに最小のマスダンを13mmのOリングで止めて固定したものです。

コレだと520を圧入で使え、薄めで、中径ホイールの利用も可能なサイズに収まります。

作成上の注意点は、スムーズな回転のベアリングを使用すること、センター出しをちゃんとやって個々バランスが偏らない事です。写真だと、ベアリングインナーはセンターに溝があり楽ですが、ウエイト側はセンターを出してリューターにはめて回し、少し溝を彫ってます。

何故ベアリングメンテとセンター出しが重要なのかは、”車軸に装着される”から尚更です。走行中常に回転する車軸から振子へ余計な負荷が伝わらないように、また回転する振子から車軸に余計な負荷が掛からないようにする為です。

私が長い間弄ってる中で感じているのは、変な話ですが「振子のベアリングは回りすぎても、回らなくてもダメ」って事です。

原理でも説明しましたが、振子が回転してる間は回転力に応じた力が働き続ける訳です。出来ればジャンプや着地のすぐ後には止まって欲しいですが、それを現レギュレーション上で故意的に制御する方法は私の知る限りまだ見つかっていませんw

また車軸に付いてますから、ベアリングが渋いとシャフトの回転に引っ張られて、常時ブンブン丸になっちゃいますw

ミニ四駆のスイッチを入れても、限りなく真下に留まる状況は理論的にはベストと思いますが、私的にはホイールをバッテンに4等分した時の下側1/4くらいの範囲で概ね均等に振れてるのを目安に組むようしています(取付ける全てが均一な振れになるようにしてください。)。それは全然抵抗ないより許容範囲内で抵抗ある方が回転を抑制するとの考えからきています。

ちなみに、走行中の振子稼動時の回転方向は進行方向です。少なくとも車軸に取り付けてれば必ずそう働きます。

最後に、車軸に付ける理由。

これは根拠をもって説明出来るだけのものを持ち合わせていません。

ただ、振子が稼動できる空間内で一番低い位置であり、重心も下げられ、稼動時車軸に対するブレーキ(駆動に対するエネルギーの変換)と装備上のバランス、稼動する向きを考えれば、ベストの場所であったのではないかと考えてます。

長々となりましたが、走ってるその動きは非常に面白いです。

これからも研究は続けますが、興味もった方の中から新たな発見や発想をもって進化していくのを期待しています。

少しでもお役に立てば幸いです😌

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?