低コスト・簡素化フロント周りとボディ作ってみたw

前回は、キャッチャーを使った低コスト・簡素化した一軸アンカーを作りました。

後ろ作ったら前も欲しいのは常なので、色々考えてみましたが、後ろよりはちょっと難しいかも知れません😅

なるべく部品点数は減らしましたが、手数は増えますw

使う部品としては、

①FRPマルチワイドステー

②ミニ四駆キャッチャー

③ロックナット4個

④皿ビス(30mm2本)

⑤アルミスペーサー2個

⑥各サイズのネジとナット等

です。

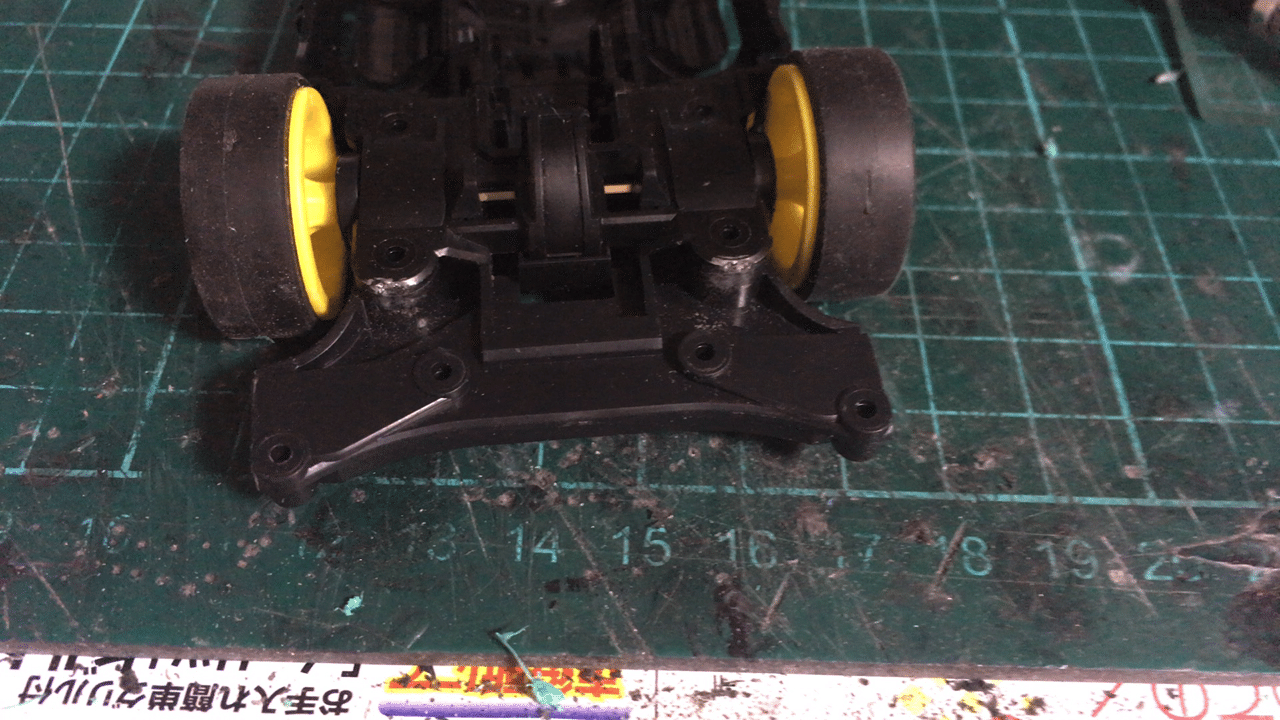

まず、フロントバンパーの両端をカットします。1つ内側のネジ穴外側を目安に切ります。

カットしたら、バンパーを載せる部分をダイヤモンド平ヤスリで少し均します。

理由は、ボディキャッチ両脇のネジ穴は、標準でステーが載せやすいようにスラストが付いてるからです。

平にしたら、バンパーを付ける支柱を立てます。

裏から長いナット(25~30mm)を入れますが、そのままではネジ頭が飛び出るので、ネジ頭分の深さに4mmドリルで少し掘ります。

皿ネジが沢山あれば、座グリビットで掘っても構いません。出来たらネジ止めします。

支柱を立てたら、マルチワイドステーを載せるのですが、そのままだとシャーシに干渉する部分が少しあるので、場所と形を合わせて円状にヤスリます。

ステーを支柱に通してシャーシとピッタリ合うようになればOKです。

ステーは、いなしが出来るように(斜めに出来るように)支柱の通る穴をステー下から左右に2mmドリルで軽く斜めに抉って下さい。出来ればピンバイスで、手でやりましょう。

ここまで出来たら、次は一番手間なキャッチャーからの切り出しをします。

今回は、斜めにブレーキが貼れるようにブレーキ台と、キャッチャーばねの2つを作ります。

ステー類を加工すればブレーキステーも作れるのですが、かなり削ったり瞬間接着剤を多用したりと、最初からは壁も高いかと思い、簡単な方法を模索しました。

この方法だと例えば5レーンで、ノンブレーキでセクションに頭から突っ込ませるときに引っ掛かりなく滑らせる事も出来るため採用しました。

何通りか作ってみて、一番良さそうな型紙を載せますので、それを基に切り出して下さい。

型紙上の長い横線は、全て山折り(山折りとは折り目の線が外側になるように折ること)です。黒い部分はネジ穴またはバンパーステーの先程削った部分です。

山折りの線は、曲げやすいように軽くカッターで線を入れるか、ケガキ針でやると良いでしょう(やりすぎて切り取らないようにねw)。

説明順では、先にブレーキ台を取り付けます。

デカいキャッチャーの60mm辺に開けたネジ穴が、先程切ったバンパー端のネジ穴と合いますので、キャッチャーの裏面側にワッシャーを挟んでネジ止めて下さい。止めたらシャーシ裏面に曲げていきます。

すると、40mm辺側のネジ穴が、フロントバンパー根元のネジ穴位置にきます。キャッチャー穴を表から座グリビットで座ぐり、皿ネジ30mmを通して、キット在中の520サイズPOMを挟みネジ止めます(写真は分かりやすいように違うPOMで表してます)。

ネジ止めするのに、結構キツくてネジ頭がナメる可能性もあるので、シャーシネジ穴を1.8mm~2.0mmで拡張しておくのも良いでしょう。

ネジ止めてシャーシ表面に支柱が立ったら、アルミスペーサー(提灯部分の支柱になるので自分のマシンに合うもの)を入れてロックナットで締めます。

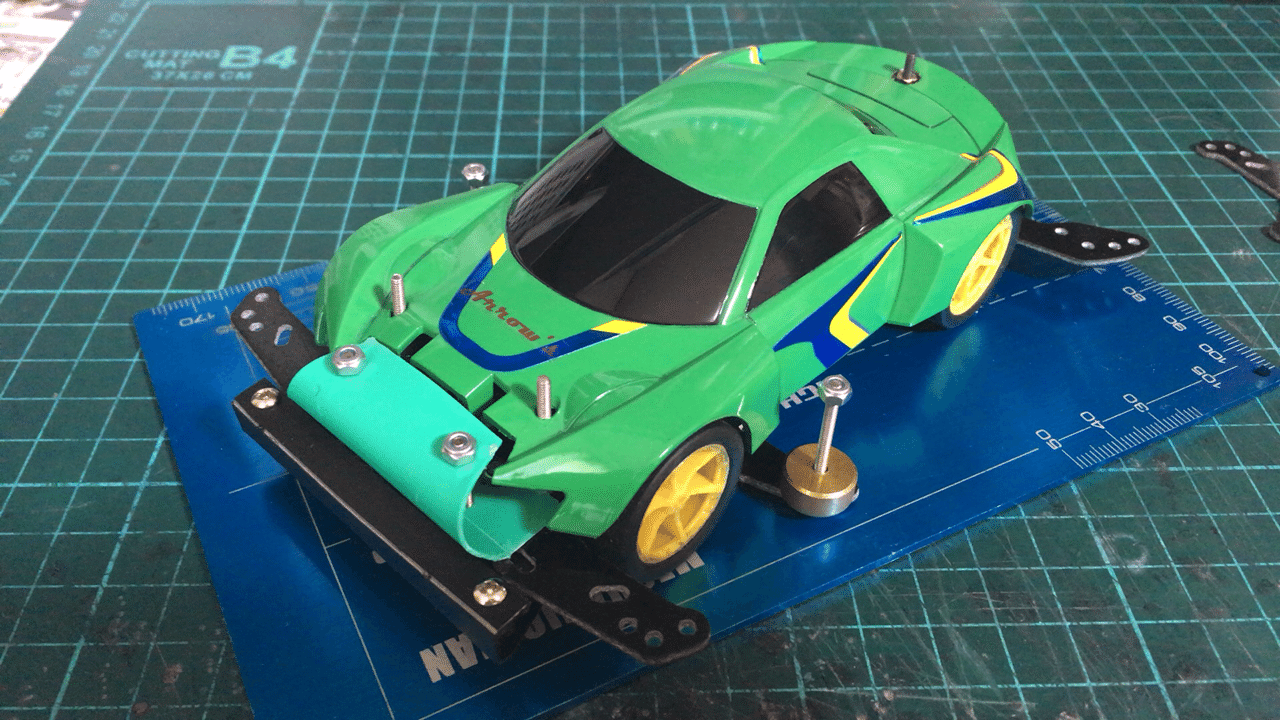

写真のように、ブレーキ面が斜めに出来ました。

次はキャッチャーばねの取り付けです。

キャッチャーは切り出したら、山折り部分から内側に曲げてクセ付けます(例えば下記写真のように曲げておきます)。

切り出したキャッチャーを両面テープでバンパー形状に合わせて貼り、ネジ止めます(下記写真は別形状試験時のものですが、バンパーに止めてるネジ穴は同じです)。

普通のネジ、ワッシャー、ナットで大丈夫です。

ネジ止めたら、バンパーを支柱に通して、曲げた側の端を支柱にネジ穴を通します。

何故バンパー取り付け側に山折り線を付けたか?山折り線を付けることにより、キャッチャーばねの力が山折り線に掛かり、アッパースラストになるのをかなり防げるからです。山折り線がないと、ネジ止めた部分に力が掛かりますので、アッパースラストになりやすいのです。

最後にバンパー支柱の頭をロックナットで締めます。上記写真はここまでの完成形になります。

動きは[動画]を見て下さい。

もし、コレでキャッチャーばねが固いと思ったら、湾曲部中央付近を切り抜いたり穴あけするとテンションが軽くなりますので、好みで行って下さい(やりすぎるとアッパースラストになりやすいので気をつけて)。

これでフロント周りは終わりですが、このままではフレキでもないので、走るには都合が悪いからMSでは珍しいサイドマスダン化します。

そうすれば、ボディはどのようにも取り付け出来ますからね😊

サイドマスダン化は26mm以上のタイヤなら難しくありません。

用意したのは

①X用リアマルチステー

②マスダン

③皿ビス(25mm2本、10mm2本)

④ロックナット、ナット、ワッシャー各種

⑤キット在中の6mmPOM

です。

ステーの取り付け部位4ヶ所を座グリビットで座ぐり、皿ネジでマスダンを取り付けます。

シャーシ側は段差があるので、POM2個とワッシャーで高さ合わせ、皿ネジで止めます。

たったコレだけですw

26mm以上のタイヤ(中径標準以上)なら、最低地上高1mmは確保出来るはずです。

ボディについては、ブレーキ台を付けた時に立った支柱とリア側の支柱(キャップスクリュー)の3点で止められます。

私はフロント2点を支点にプラボディ(アストラルスター)をそのまま提灯にしました。

プラボディなので、ボディにネジ穴を開けて傾斜に抉れば、それだけで提灯になります(ボディのリアキャッチ付近は適宜切ってください)。

フロントは、キャッチャーばねに干渉する部分はカットしています。

後ろの支柱でもボディ止めれば、普通のサイマス車にもなりますので、状況で使い分けても良いでしょう😉

プラボディ提灯とサイマスによる制振状況は[動画]のとおりです。

如何だったでしょうか?

2回に分けて、低コスト・簡素化した立体マシンを作ってみました。

ローラーやリアブレーキは好みで作っていただき、走らせてみましょう。

現状でフロント1mmブレーキを広く貼ってもバンクスルー(ブレーキ台が湾曲してなければ)出来るはずです。

私としては、これら記事を参考にしていただき、小中学生の少ないお小遣いでも、お金掛けなくても流行のギミックに似たものも作れて、立体コースを楽しめる方法は色々あるんだということを知っていただければ幸いです😌

アイデアも楽しみ方も無限です(*´ω`*)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?