アンカーを見つめてみる

今や大流行の「アンカー」ではありますが、以前相談受けたりチェックする機会に幾つか見てきた気になってた点を、過去の自己検証を踏まえ、動画公開もされてる技術ということもあり、ちょっと触れたいと思います。

アンカーは私の知る限り、一言で言えばイレギュラー(壁乗りあげ時)からの復帰率向上が主目的のギミックです。AT/C-ATバンパーなどと目的は同じです。

つまり、コレ付けたから速くなる訳では特にありません。

これを付けるということは、マシンをまっすぐ飛ばし復帰させる事に自信が無いか、不測の事態に備えてるのか、ただカッコイイからか、それは書いてる私からは分かりません。

当然壁に引っ掛からない綺麗な着地の方が全体的には速いです。

また、アンカーはマシンが速ければ速い程マシンの安定さを維持するのも構造上難しくなります。

一軸が初めて公開された頃、「3レーンには良いけど…」と濁されていたのもこの辺りの問題も当時はあったと思います。

(現在は進化してるので、この限りではありません。)

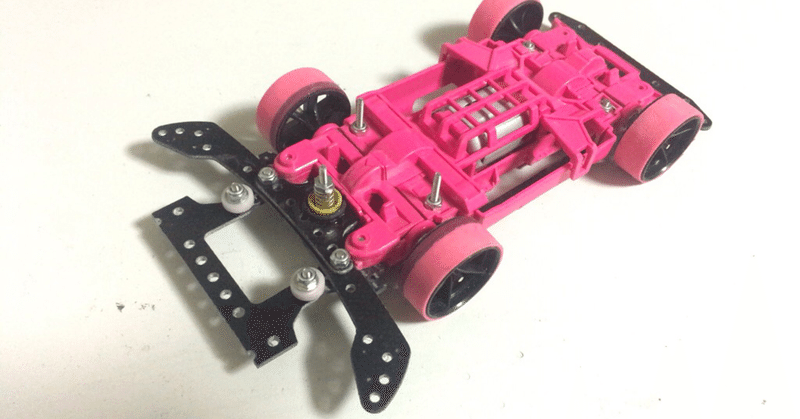

話を戻して、写真のこのギミックは元々MSシャーシに特化した構造のギミックです。

勿論他シャーシにも載せようと思えば載りますが、ツボを押さえていないと力を発揮しません。

一軸アンカーの材料で一般的なのは、

FRPフロントワイドステー (フルカウルミニ四駆タイプ) 1枚

ボールリンクマスダンパー(スクエア)のFRP1枚

です。

これを組み合わせるのですが、通常、バンパーは稼動穴に対し、進行方向後ろ側になります。たまに稼動穴に対し前側に付けてるのを見かけますが、そのままなら本来の用を足しません。(理由は後述します。)

ボールリンクマスダンパーのFRPは真ん中に四角穴が開いており、後日発売された同カーボン(フラット)より加工は位置ズレしにくく容易なので、個人的にはお勧めとは思います。

この四角穴を丸いすり鉢状にします。

当時twitterで高評価いただきましたが、ダイソーで売っている砲弾形のビットがこの作業に適しており、安く簡単に出来ます。

この穴を、加工したアンダースタビヘッドが押さえるのですが、私なりに小ネタを一つ。

13mm用のOリングを穴とアンダースタビヘッドに合わせアンダースタビヘッド側FRP上に接着し、砲弾形ビットで内側を少々慣らし、すり鉢状の延長になるようしています。この穴には動きをスムーズにする為ダンパーグリスを塗るのですが、このOリングにより適度な減衰とアンダースタビヘッドとのカップリングを向上させています。

次は基部から支柱を立てる訳ですが、ココが一番問題となります。

当時から色々な動画や解説が出回ってましたが、検証の結果”支柱は固定する”必要があると私は結論づけています。

バンパーが跳ねて戻らない、根元がすぐ壊れる、バンパー後ろ側押さえが長くなければ使えない等々。

これらは、本来の動きからみて支柱が固定されてない、正しい付け方がされていない事で起こりやすいです。

ただでさえ一軸はその支柱に負担が集中するので注意すべき点です。

支柱の固定には幾つかやり方がありますが、

○両ネジシャフトを利用し基部に固定した後、両ネジシャフトナット部とボールリンクFRPがフラットになるよう基部またはボールリンクFRP側を厚底にする

○アンダースタビヘッドの穴を拡張し、2段アルミローラー用5mmパイプ等を通して上部ナットで締め上げ固定する

○MSならユニットのバンパーステー穴上部にステーを渡し、基部とステーでアンカーを挟む形でキャップスクリュー等を通し上部ナット止めする

等が考えられます。

当時検証してたマシンの写真ですが、支柱にネジを立てて固定し、ボールリンクFRP側を底上げしていました。この時はネジ山がアンダースタビヘッドの動きを阻害する節があったので、その後両ネジシャフトに変更した記憶があります。

これで組みあげれば形になる訳ですが、何故稼動穴の前側にバンパーを組むとそのままでは用を足さないのかを踏まえお話します。

絵が下手くそでごめんなさい🙇

MSに付けてると思って下さいw

アンカーは、走行時または稼動時に支点5箇所のうち支柱を中心とした3点または2点を支点としています(支柱、ユニット後部、バンパー押さえ部。❌の場所です)。

どちらか壁に乗り上げた場合は、支柱を軸に矢印の向き(→(または⇒))に捻れながら末端を斜め上後方にいなし、接触してる側ユニット後部で支持と復元の補助をします。

つまり、後ろのバンパー押さえが上に長い場合、この動きを阻害するため、バンパーがただ上下するのと変わらないのです。上下ならばATバンパーの方が実績から信頼性があります。なので、アンカーとしては後ろのバンパー押さえは短く、あっても湯呑み程度で良い事になります。

通常走行時は、支柱を軸に斜め3点で保持しています。

では、稼動穴の前にバンパーがある場合を説明します。

また絵が下手くそですみません😂

上が通常のバンパー取り付け時、下が前にバンパー取り付け時と見てください。

マシンが進行し壁にローラーが接触、矢印の方向から力が掛かります。通常時ですと、支柱を軸に後部押さえ(実際にはユニット後部も)でその力を受け止め、後方に引かれる(前方から押される)力に耐えます。

しかし、バンパーが支柱より前にある場合、矢印の方向から力が掛かると、後方に引かれる(前方から押される)力により、支柱を登るような後方に捻れる動きを取ります。

分かりやすく言えば、フロントATバンパーのスラスト抜けのようなものです。

そうすると、バンパーの機能自体が低下する上、コースアウト含むイレギュラーの原因となり得ます。

アンカーは付加価値として、左右にスライド(アンダースタビヘッドと穴の遊び分)します。

なので、バネの強さと穴の形状も復帰の為に配慮が必要です。

(私の場合はカップリングしてるので稼働範囲は狭いですが)ちゃんと動くと、リジットよりは回頭性も上がるかな🤔

私自身が付けた時に感じたメリットは、LCが楽になった。でしたね😅

如何だったでしょうか?

現在はアンカーにスラダンやピボットも載せる事もあるようですが、私はそこまではやっていないのでお答えしかねます。

どちらにせよ、その性能を発揮してくれたら強みかもしれませんが、扱いが難しいのは分かると思います。

アンカーは結構悩んでた人もいたので、少しはお役に立てば幸いです😌

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?