S1はいいぞ ~リクエストから生まれたFMマシン~

チームのグループチャットで、何気なく私が”作るなら見てみたいマシン”を聞いてみたら、皆の意見総合すると「小径ポリカFMS1」という普段と真逆でドMな構成のリクエストになり、面白かったので作ってみましたw

今回は、そんなマシン作成経緯から結果までをnoteに残しておこうと思います。

通称S1、正式には「スーパー1シャーシ」というが、typeシリーズから進化し、現代ミニ四駆シャーシの元祖となったZEROシャーシの正統後継機として誕生した歴史あるシャーシだ。

第2世代(レツゴ世代)のメインシャーシでもあった為、思い入れのある人も多いだろう。

そんな訳で歴史も長く、金型も26?(もっとあるのか私は不明💦)まで存在する。

※26まである話は聞き、写真拝見しました😅

ぶっちゃけ言うと、金型で製品精度としては有り得ないほど差があり、酷いものはホイールベースさえ左右でズレていて、現代の速度域にもっていくにはシャーシの殆どの場所に手を入れなければならないほど手間がかかる”ドS”なシャーシとしても有名である。

私自身、以前若い番号の金型シャーシ組んだ時はそこからやり直しても、教わった事も無いためマトモに仕上げきらなかった。

またバンパーも脆く、リアは一点止めと拡張性も低い為、余程精通してるか好きで使い続けてる方以外は、なかなか手を出し辛いのはあると思う。

しかし、フラット等でS1愛好家のマシンがとんでもない速度で走る事からも分かるように、本来のポテンシャルは高い。

ドMな私としては、リベンジするにはもってこいの企画だ🤣

早速やっていく事にし、シャーシを調達。今回はGPUで比較的新しいパッケージの白強化を選択した。

調べてみたが、幸い今回のは車軸等の大きな狂いは殆ど無く、どれも組み上げ上の微調整で済む範囲だったので、その辺は割愛する。

拡張性の乏しいS1シャーシで悩ましいのがバンパー周り。

この手のシャーシだと井桁にするのが多いが、立体を走破するのと拡張性を鑑みると井桁では心許無い為、今回はFM化に伴った珍しい方法で対処する事にしました。

①FM化によるリア周りを作る

今回採用した方法は「移植」。

MSシャーシのリアユニット側バンパー取付部を使い、拡張性と整備性を確保。尚、この方法はX系のFM化の際にも採用していて、リア側であれば強度も実証済みです。

MSフレキで接合部が破損したリア側があれば、それが再利用出来るので用意して欲しい。

まず、S1のバンパーを切り離します。

目安はフロントボディキャッチ外側で横一線にカットします。

カット後、フロントボディキャッチの中心から左右均等になる位置で、MSリア側ユニットのバンパー取付部内側左右間と同サイズになるよう縦にシャーシ根元まで切込み、バンパーサイドの立ち上がり部を残すようにその下側をカットします。

何故サイドを残すかは、リアユニットを接着する際に内側で補強部位とする為です。ユニットを擦り合わせる時にユニット内に差し込まれますので、軸と干渉する分だけ詰めて下さい。

次にMSリアユニットとセンターのバンパー取付部がついた状態(フレキのリアユニットならアッセンブリー)から切り出します。

リアユニットボディキャッチ部の内壁側に鋸を入れて切り離します。この時、バンパー取付部が左右分離しないよう若干の余白を残すのが大事で、目安はギヤカバー部をカットした際に出来る凹部の底辺とするとやり易いでしょう。

カット前後にユニットとバンパー取付部は接着しておくと良いです。

ユニットを取付ける際には、ボディキャッチ下の底辺部をシャーシのバンパー基部に高さを合わせて削り上げます。

こうして作ったパーツをシャーシに接着します。上記の通り、残したバンパーサイドの立ち上がり部とユニット内軸、ユニット下側とシャーシ側バンパー基部との擦り合わせを行いつつ接着しますが、水平が出しやすいように仮でステーをユニットのバンパー取付部に止めると効率は良いです。

ユニットとシャーシを接着する時の高さの目安は、私の場合S1シャーシにAパーツを填めた状態で、ユニット上面が並行になる位置としました。

接着後、私はバンクスルーの高さを考慮し、ユニットを1.5mm削り込む位置までシャーシ共にダイヤモンドヤスリで均しました。

これでリア側の拡張性及び強度は確保されました。

②FM化によるフロント周りを作る

S1シャーシの本来のリア側には、そのままではバンパーを付ける場所がなく、シャーシ下部に一点止めのバンパーステー取付部が存在するだけです。

なので、バンパー取付けの基部を作成します。

私の場合シャーシに切込みを入れ、カーボンを差し入れて強度のある基部を作成しました。

作成する基部の基準高を決める時に使ったのは、GPUの「強化リヤダブルローラーステー(3点固定タイプ)」の基台。

コレを一点止めのネジ穴で取付け、上面を基準線として水平にシャーシへ切込みを入れます。

この時、私は切込みの奥行を左右軸受の手前(モーター側は後部壁面の手前)まで入れています。つまり、スパーの壁面は切込みが入ってます。

この切込みを1.5mm幅とし、先のステーを一旦外してカーボンを上面に取付け、再度差し込んで基部の位置出しをし、スパー及びギヤカバーの干渉する部分を割り出してカーボンを削り、接着します。

写真のように下側にもFRPステーを入れている理由は、基台に使った3点支持用のステーはバンパーネジ穴が楕円の為、ズレが発生する恐れがあり、それを回避する為です。

これでフロント側のバンパー基部が出来ました。

尚、先の基台をそのまま使うとバンパー高が若干低いと判断したので、3点支持用のプレートをVZ用FRPステーから切り出し、置き換えて、バンパー取付け位置を上げています。

※ 切り出した3点支持プレートは、ブレーキ貼付と強度や引っ掛かりを考慮し、事後湾曲部を端材の他FRPを切り出して充填しています。

あとは好みのバンパーとブレーキプレートを作成し、プレートと基部に共締めや貼り付けしてフロント周りは完成です。

③モーターケースとシャーシの擦り合わせ

S1シャーシは、ZEROシャーシやSFMと同様にモーターケース型です。

現行のシャーシと違い、モーターのホールドがエンドベル側ではなく軸側で、ギヤボックス側に押し込む形となります。

「改造前に見直す大事なポイント~シャーシの着眼点について(ほんの一部)~」でも書きましたが、モーターとモーターケース(モーターホルダー)やシャーシとのクリアランスが合っていないと、そのズレが結果的に足を引っ張るので、これを解決していきます。

S1を確認してみると、やはりエンドベル側がかなり浮いていて、このままではターミナル接点への圧不足や押し込みによるクリアランスのズレ等の問題点が発生する可能性が高いです。

コレを修正するには、調べたところモーターケース内上側、スリットのある付近の角とモーターとの曲面の不整合をリューター等で削り込むことで解決出来、結構ピッタリまで合いました。また、私の場合は事後位置調整の際にスリット付近にポリカ1枚分の充てでちょうどいい感じに押さえています。

モーターがしっかり収まったら、次はシャーシとの擦り合わせです。

先にシャーシへ填めてみると分かると思いますが、あちこち隙間があったりガタついたり、ペラ受けとペラ押さえのチリが合って無かったり、モーターケース自体が斜めに浮いてたりします。

本当に僅かな事ですが、コレらが弊害を生むので調整します。

私の場合は、モーターケースが斜めに浮いてたので、モーターケースエンドベル側の爪のかかり部分をナイフの刃で削いで合わせ、モーターケースの座りとモーターの前押さえの為に、都合4箇所ポリカを適正な厚みで充てています。

この辺の厚みや充て方は個体差に左右されるので数値的な表記はしません。

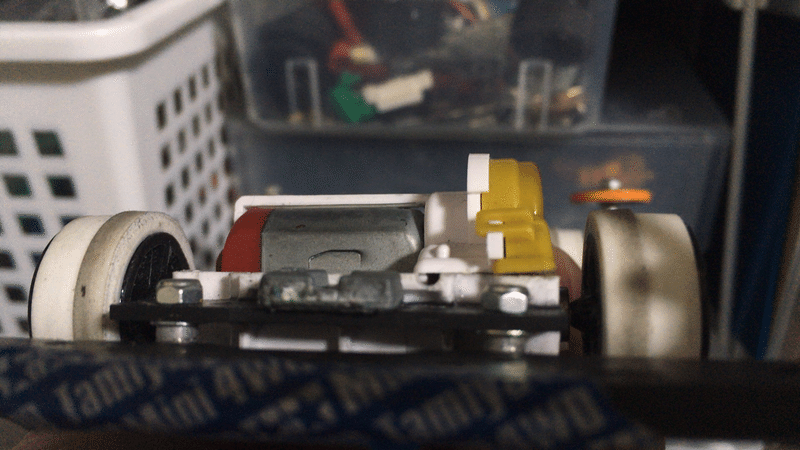

ここまでで、下記写真のようにピッタリとチリが合いました。

④電池周りの調整

他記事「電池で気をつけること」でも取り上げてますが、VS以前のシャーシは規格が古く、電池ボックスが小さい設計の為、現行のネオチャンプ等を入れようとしても、そのままでは入りません。正確には無理やり入れることは出来ますが、シャーシを歪ませ、モーターケースや端子を押し込み、プロペラシャフトを引っ張り、不具合の原因となります。

なので、電池周りを修正します。

今回はFM化が伴うので、その点も注意しなければなりません。

まずAパーツを電池の入る大きさに削ります。ペラシャ側はシャーシも削らなければなりませんが、ペラシャ受け直近なので、破損させないよう注意しましょう。

ペラシャ受けは破損が怖い状態になるので、1.6~1.8mm位のドリルで穴を開けた端材を加工して、ペラ受け手前から貼り付けて補強します。

削ったシャーシの部分は、電池に合わせて整形します。

反対側はFM化に伴い、ターミナル下壁に必要数ポリカを充てます。

S1のモーターケース側ターミナルの該当側は「凸」型の特殊形状で、普通のターミナルのように弾性変形による接点厚が出せません。これを解決する為のものです。

ペラ受け側は電池ボックス側を削っても、FM化でまだ電池のプラス極の分が少々窮屈です。なので、モーターケースの端子裏を削って逃がします。

ここまで対策すると、ゆとりもって電池が入るようになりますが、横や下に遊びがあって電池がガタガタする事があり、ポリカを貼って遊びを減らします。

ここまでで概ね電池周りの調整を終わりました。

⑤ギヤ周りの調整

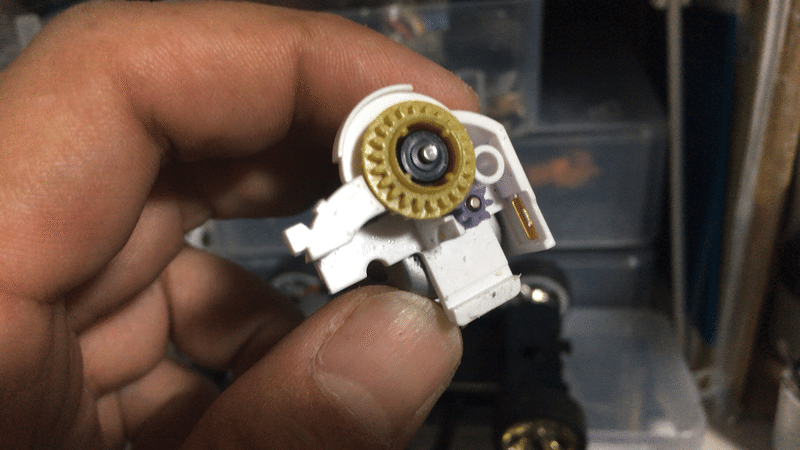

S1はモーターケース型のため、カウンターギヤがケース側に固定となる構造です。

今回カラシ超速ギヤセットを使いますが、このギヤカバーがまたいい加減な作りで、あれだけモーターケースの擦り合わせをしても、そのままギヤカバー付けてモーターを填めると、ギヤカバー外側が必ず浮きます(前後から見ると斜めに浮いている)。なので、浮いた箇所(外側の縁)にポリカを充てて高さを合わせます。

カウンターギヤ周りは、私のものは噛み合わせ的には悪くなかったので、ケース側とカバー側にそれぞれ絶縁ワッシャーを入れて適当な位置に合わせてます。因みにベアリングにはPOMを使用してます。

リアペラシャ周りは、VS等でお馴染みの受け補強、ペラシャの長さ調節、スパー/クラウン間のスペーサー、クラウン裏の絶縁ワッシャーで位置調整。

フロントクラウン裏にも620ベアリングとの間に絶縁ワッシャーを入れて位置調整しています。

最後にAパーツ押さえを行います。

モーター側は仮組みして通電しながら、ギヤボックスの左右位置調整で一番静かになる位置にギヤカバーペラシャ脇からシャーシまでネジ貫通して、ナット止めで固定します。締め過ぎはペラシャを圧迫するので加減しましょう。

スイッチ側は、ちょうどバンパー取付部から押さえを作って押さえられるので、それで対処する事にしました。

⑥タイヤ周り

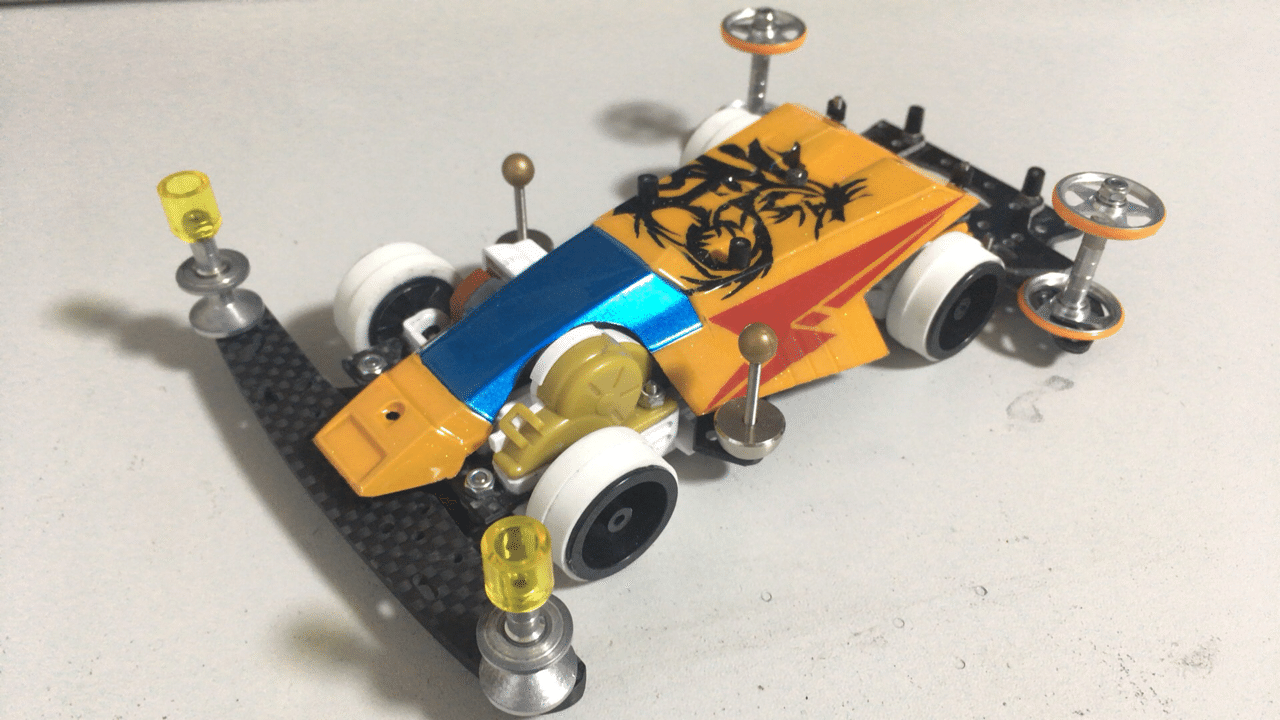

タイヤ周りについては、小径とのリクエストから、X用の小径ワイド三本スポークホイールの表側をカットして貫通処理し、裏返しで使用。タイヤ幅をホイールに合わせ、22.03/23.0(誤差0.03)の段付きに切り出して使用しています。

⑦ボディ周り

今回はポリカのリクエストなので、一般的なリアヒクオで桁を作成。

シャーシサイドの有効活用で、電池ホルダーと同所を叩くように組継ぎで対応しました。材料ケチってFRPですw

ポリカはモーター周りに合わせてカット、塗装は生涯2度目ですが、なんとか上手くいきました。

⑧バンパー周り

バンパー周りはリジッドで、「ミニ四駆を科学する。~ローラーベースとホイールベース、トレッドの関係性~」記載の内容に準じて位置調整を施し、かつバンクスルーにしています。

ざっくり説明してきましたが、コレで完成です😊

実際の[走行動画]はこちら。

29000位のHD3、ブレーキは青、電池は少し垂らしてあります。

そこまでの高速度ではありませんでしたが、実用に耐えるレベルにはなったと思います😊

走らせてみて、非常に楽しく満足度が高いシャーシだと感じました。

何気ないリクエストから生まれたFMS1。

非常に手間は掛かるけど、走らせた充実感はそれ以上でした😊

S1はいいぞ(´ω`*)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?