X系と他片軸の大きな違い

は?と、思うタイトルですw

しかし、私が2年近くX系を使ってきて気付いた一つの答えです。

やりこんでる人はこの段階で気付く人もいるかも知れません。

駆動の細かい部分は省略しますが、X系が何故他の片軸と違うのか、その答えはペラシャ周りにあります。

とは言え、ペラシャそのものが違う訳ではありません。同じペラシャはFM-Aも使ってますからね😅

まず目立つのはX系のペラシャが、正転でありながら他のFM系と同じ左側にレイアウトされていると言うことです。

「だから?」と思うかも知れません。

しかし、このレイアウトによるクラウンの位置が重要でもあります。

ちょっと「力の作用」について触れます。

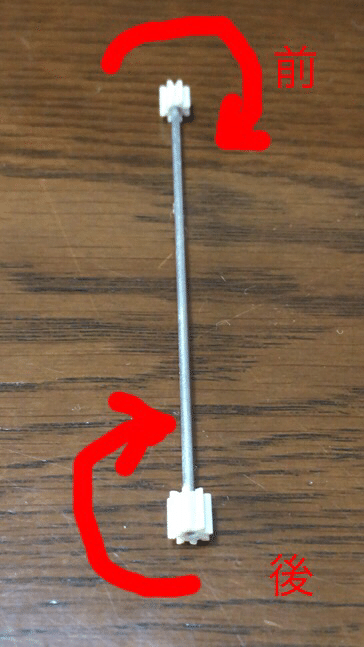

ペラシャを見ながら考えます。

片軸ミニ四駆はモーターからの力を

ピニオン→カウンター→スパー→(リヤタイヤ)→クラウン→ペラシャ→クラウン→(前タイヤ)

のように力を伝達します。

両軸は

ピニオン→カウンター→スパー→(タイヤ)と、力が分散する部分が少なくタイヤまで伝達出来る事が強みであり、片軸より優れていると言われる要因の一つです。

記載のとおり、片軸は力の伝達が両軸よりは若干劣りますが、良い部分もあります。その話はここでは省略します。

ここで本題、「X系と他片軸の大きな違い」に入ります。

写真で見ていただいた通り、X系は正転においてペラシャは進行方向に対し、時計回りに回転します。他のシャーシは反時計回りに回ります。これは、ペラシャの位置、クラウンの配置が鏡写しで逆側に配置されているからです。

ここまでは何となく分かると思います。

ここからが問題です。

私も法則的なものは体感で分かりましたが用語として表現すると「コリオリの力」と言うようです。

要は回転するペラシャの回転方向に対し 外側に働く力なのですが、ミニ四駆の場合直進、特に立体の着地時に負荷が掛かると噛み合わせ部分からフロント上側(Aパーツ側)に力が集中します(リアは下側に力が集中します)。

これによりフロントAパーツが持ち上げられ、クラウンに伝わるべき力が逃げる為に片軸は遅くなります。

両軸の場合、前後両方を比較的モーターに近いギアでタイヤを回すためロスは少ないですが、片軸の場合、ペラシャという間接的な行程がある為、その差は両軸より大きくなります。

よって、片軸は特に進行側(フロント)の「Aパーツ押さえ」が重要となります。

Aパーツを押さえるにあたり、X系と他の片軸との大きな違いは、「X系はワイドシャーシでフロントAパーツが大きく、パーツ自体が薄い」事です。

つまり、他と同じような押さえ方では押さえが足りないと言うことです。

写真はノーマルのS2で、無負荷状態です。

こちらは進行方向に負荷の掛かった状態。ペラシャ周りのAパーツが浮いています。

こちらはAパーツをネジ止め、押さえを付けたS2です。

同じ負荷掛けて浮きません。(更に負荷掛けたらペラシャギヤが滑りましたw)

こちらはノーマルのSXです。

ノーマルS2のように負荷掛けたらペラシャが浮きます。

こちらはAパーツを押さえたSXXです。

X系はペラシャ上が丸い形状で、ボディを載せる関係上、真ん中の他に円上上側から右半分を押す形でフラットに押さえを作ってあります。

分かるでしょうか?

独特の形状で真上からペラシャ上を押さえにくく、かつ押さえからギヤ側が大きく残り、押さえの根元付近が薄いことで、よほど押さえるパーツが的確でしっかりしてないと、進行方向に負荷掛けたら弱い部分に力が掛かり、押さえててもペラシャは浮いてしまうのです。

これが「素組みはそこそこ速いが、弄っても速くするのが難しい」と言われる気付かれにくい原因と言えます。

正転X系でバカっ速いレーサーは、ココを個々独自に処理していると思います。

私も色々試してきましたが、まだ試行錯誤であるものの、一つのやり方に辿りつきました。

ペラシャ受け上を直接特殊なステーで押さえ込み固定する方法です。

これにより、ステーが破損等しない限りペラシャが逃げる事はありませんが、決して作製が簡単ではなく、メンテナンス性も若干犠牲になる為にまだ改良の余地ありと思ってます。

如何だったでしょうか?

原因が見えてくると、やり方は様々ながら解決の糸口は出来たのではないでしょうか。

X系シャーシは決して遅いシャーシではありません。カウンター周りなどの駆動系は片軸の中でも優秀な部類です。ただ、シャーシが独特で情報が少ない為に手を焼くだけですw

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?