誕生日記念 シドウ中心考察

はじめに

DECO*27×OTOIRO×山中拓也による視聴者参加型プロジェクト『MILGRAM』の登場キャラクター、桐崎 獅童の誕生日記念考察です。

筆者 宗教観、歌詞考察を担当

みるやね(@milg_mnym )

心理方面を担当

らと(@RatoRato934 )

【禁止事項】

誹謗中傷、否定的な意見は控えてください。

考察に対して違うと思っても、「あくまでも可能性の一つ」として可能性を考えているので、コメントや引用RT、RT先で悪意のあるコメントは控えてください。

最近それが立て続けで起きて、此方も相当傷ついています。

発見次第、厳しい対処をさせていただきます。

⚠️対処⚠️

発見次第、報告とブロックをさせていただきます。

そしてあまりにも酷い場合は注意喚起として行う対策を考えています。

考察は、たくさんの人達が色んな可能性を考えて意見交換をして楽しむ場だと思っています。

私達の考察ではあくまでも一つの可能性として、新たな可能性を考える楽しみがあるものにしたいと思っているので、楽しく色んな可能性を考えられる場所にするように協力をお願いします。

では、考察始まります!

誕生日 10/24

10月24日は何の日

・文鳥の日

・義母の日

・もめんの日

・(旧)暗黒の木曜日

・ツーバイフォー住宅の日

・独立記念日 [ザンビア]

・トリコロール記念日 [フランス]

・軍縮週間(Disarmament Week)

・国連デー(United Nations Day)

・世界開発情報の日(World Development Information Day)

10月24日生まれの星座

誕生色・バースデーカラー

誕生花・バースデーフラワー

誕生石・香水・果物・お酒・鳥

梨🍐

ナシ全般の花言葉「愛情」

その他の花言葉

ナシの木「慰め」「癒し」

Pear(ナシ全般)「affection(愛情)」

Pear Tree(ナシの木)

「comfort(慰め、癒し)」

由来

花名の由来

ナシの語源には諸説あり、江戸時代の政治家・学者であった新井白石(1657~1725)は中心部ほど酸味が強いことから「中酸(なす)」が転じたものと述べています。

他には果肉が白いことから「中白(なかしろ)」あるいは「色なし」が転じた、風があると実らないため「風なし」が転じたなどといわれます。

なお、ナシが「無し」に通ずるのを忌んで、「有の実(アリノミ)」という反対の意味を持たせた別名もあります。花言葉の由来

花言葉の「愛情」は、たくさんの大きな実をつけ、まるで感謝しお礼をしているかのようなナシの姿にちなむともいわれます。

スピリチュアルナンバー

バースデーイラスト

花

アゲラタム全般の花言葉

「信頼」「安楽」

由来

花名の由来

属名の学名「Ageratum(アゲラタム)」は、ギリシア語の「ageratos(不老)」を語源とし、長い花期や鮮やかな花色が長い間保たれることにちなむといわれます。

和名の「大霍香薊(オオカッコウアザミ)」は、葉がシソ科のカッコウ(霍香)に似て、花がアザミ(薊)に似ていることに由来するともいわれます。

英語では「Floss flower」などと呼ばれます。花言葉の由来

花言葉の「信頼」は、アゲラタムの長い花期にちなむといわれます。

お菓子

モンブラン

意味とは?

モンブランは、フランス語で

MontBlanc

mont=山、blanc=白いという意味

フランスのモンブランの正式名称は、

MontBlanc aux Marrons

(モンブラン・オー・マロン)

marrons=栗という意味

アメリカの隠語でモンブランは娼婦

アメリカでは、モンブラン=娼婦という使われかたをすることもあるそうです。

ラ・ダーム・ブランシュ(La Dame Blanche)という別名もあり、白い婦人とも呼ばれることもあります。

この場合は、高貴な意味で呼ばれています。

隠語での意味が「娼婦」だから

身近に妊婦さんがいた可能性

或いは

シドウさんはもしかして産婦人科の可能性が有り得る?

薩摩芋

モンブランの紫→「薩摩芋」

アサガオ

紫色のモンブラン

→サツマイモからヒルガオ科サツマイモ属であるアサガオも関係している可能性

朝顔の花言葉

「愛情」「結束」「明日もさわやかに」「あなたに絡みつく」などが挙げられる

絡みつくの部分で蛇も関係してきそう

昼顔

ヒルガオ全般の花言葉

「絆」「友達のよしみ」「情事」

Bindweed(ヒルガオ)

≪大きい品種≫

「insinuation(ほのめかす、当てこする)」

≪小さい品種≫

「humility(謙遜)」

Convolvulus(セイヨウヒルガオ)

≪全般≫

「bonds(絆)」

≪大きい品種≫

「extinguished hopes(失われた希望)」

≪小さい品種≫

「repose(休息)」「night(夜)」

≪ピンク≫

「worth sustained by judicious and tender affection(賢明でやさしい愛情によって支えられた価値)」

チョコ

チョコ→「カカオ」

カカオ

カカオ(実)

紀元前1200年頃、メキシコ湾岸に栄えたオルメカ文明のミヘ・ソケ語族が「カカウ」と呼んでいたことに由来。

Theobroma cacao L(学名)

神の食べ物

カカオの花言葉

「神聖」「親切」「片思い」

神聖とは「神の食べ物」に由来しますが、存在自体が神様からの贈り物

チョコレートは甘さと独特のほろ苦さで、昔から多くの人を魅了してきた魔性の食べ物

親切とはカカオポッド(実の部分)が大きく、カカオビーンズを守るような構造に由来

蛇

ケーリュケイオン

ケーリュケイオン

(古代ギリシア語: κηρύκειον, kērukeion)

またはケリュケイオン、カードゥーケウス(ラテン語: caduceus, cādūceus, 「伝令使の杖」の意)、カドゥケウスとは「聖なる力を伝える者が携える呪力を持った杖」[1]、ヘルメスの杖とされており[2]、この杖が象徴するものは平和・医術・医学・医師[2]・商業・発明・雄弁・旅・錬金術など[3]。

しばしば「杖にからむ蛇」として表される螺旋(らせん)は生命力や権威などを象徴しており、「ギリシアの医療神アスクレピオスのもつ杖や,ヘルメス神の持物のカドゥケウスにおける二重の蛇の螺旋は,いずれも超自然的な力を示す」とされる[4]。

ヘルメス(ヘルメス・トリスメギストス)は科学の神[5][6]、あらゆる学芸や医学の神とされており[7][8]、カドゥケウスの持ち主はキューピッドや天使としても描かれる[9][10]。

カドゥケウスの図像は、現代では商業や交通のシンボルとして利用されることが多い[11

(Wikipedia)

カドゥケウスというラテン語はギリシア語の「伝令」(カリュクス karyx)から派生したと推測され、王権の象徴「笏杖」(しゃくじょう)のように所持者を守る力があると言う[1]。

その多くは、大地の力を象徴する二匹の蛇が棒を這い上がる形になっている[1]。

ギリシア神話の医神アスクレーピオス(アスクレピオス)が持つ蛇の絡んだ杖は「大地的治癒力」を伝える他、最も著名なカドゥケウスはヘルメース(ヘルメス)の持物(じもつ)とされており、ヘルメースはこれを印として冥界・地上世界・天界を往復すると言う[1]。

本来のカドゥケウスは、先端から伸びた二本の小枝が本体に絡む木の枝であり、水脈を探す「占い棒」に近かったと見られる[1]。

後に、小枝は蛇の形へと変わった[1]。

ヘルメースがヘルメース・トリスメギストス(至高者ヘルメース[7])と見なされるようになると[1]、カドゥケウスは完全性を作る力の象徴ともなった[1]。

カドゥケウスにまつわる超越的な力は、対立物(天と地・太陽と月・男性と女性・硫黄と水銀など)を統合して、完全性(を象徴する黄金)を作るとされる[1]。

その他

カドゥケウス(ギリシア語のケーリュケイオン、伝令使の杖[注 1])はギリシア神話のヘルメース神の携える杖である。

一般的に使者が手にする杖でもあり、例えばヘーラーの使者であるイーリスも同じ杖を持っていた。

2匹の蛇が巻きついた短い杖であり、時には双翼を上部に戴いている。

古代ローマの図像表現では、神々の使者であり、死者の導き手にして商人・羊飼い・博打打ち・嘘つき・盗人の守護者であるメルクリウスが左手に持っているさまが描かれることが多かった[12]。

象徴物としてヘルメース(または古代ローマのメルクリウス)を表しており、その延長で、その神と結びつけて考えられる商売や職業や事業を象徴する。古代後期にはカドゥケウスは水星を表す惑星記号の基になった。そしてそれは、占星術と錬金術におけるその用法を通じて、同名の金属元素〔メルクリウス=水銀〕を表すようになった。この棒は眠っている人を目覚めさせ、目覚めている人を眠りにいざなうと言われる。死にゆく人に用いれば穏やかになり、死せる人に用いれば生き返るという[13]魔法の杖である。

メルクリウスおよびヘルメースとの結びつきの延長で、カドゥケウスは現代では、釣り合いのとれたやり取りや互恵関係が理想とされる二つの領野である商取引と交渉とを表す、一般に認められたシンボルでもある[注 2][注 3]。メルクリウスと商業との結びつきは古くからのものであり、古典古代から現代まで一貫している[注 4]。カドゥケウスは印刷を表すシンボルとしても用いられるが、やはりメルクリウスの属性(この場合は執筆と雄弁)の延長によるものである。

カドゥケウスは医術の伝統的なシンボルであるアスクレーピオスの杖と混同されるため、特に北米では、誤って[要出典]保健医療団体や医業のシンボルとして用いられることが多い。しかしアスクレーピオスの杖の方は蛇は一匹だけで、翼が描かれることはない。

医学博士・医学史学者ウォルター・J・フリードランダーの学術書によると、古来のヘルメース自身と医学との繋がりは、さほど強くなかった[8]。その繋がりを強化したのがヘレニズム時代であると言うフリードランダーは、以下の通り記している[8]。

医学と「(ヘルメース)トート」の間には非常に明確な繋がりがあり、この神は後に「ヘルメース・トリスメギストス」として知られるようになった。

("there are very definite connections between medicine and (Hermes)-Thoth, who later became known as Hermes Trismegistus".)[8]

辞事典によると、ヘルメース・トリスメギストスは全ての学芸・技術・魔術・秘教などの始祖とされる神であり、その実在と教えはキリスト教教父からも信じられていた[22]。中世ヨーロッパでは、哲学的なヘルメース主義(ヘルメース思想)が医学的伝統・錬金術・占星術などと合わさり、普及していった[23]。ヘルメース文書の中には、ギリシアの医神の名を題名とした著作『アスクレピオス』があり、「とくに『アスクレピオス』のラテン語訳はヨーロッパ中世を通じて影響を残した」[19]。15世紀では、ヘルメース主義の影響が医者たちにも大きく及んでいた(パラケルススやJ.B.vanヘルモントなどの医化学派)[24]。医学史学者ジョール・R・シャッケルフォードの学術書によると17世紀初期でも、「パラケルスス視点」("the Paracelsian point of view")が医学生たちから「ヘルメース医学」("Hermetic medicine")と時々呼ばれていた[25][注 5]。

臨床精神医学者ドン・R・リプシットの学術論文によれば、アスクレーピオスの杖ともカドゥケウスとも判別しにくい杖によって、医学は両義的に象徴されてきた[18]。そこにおける、二元論的でありながら紛らわしい観点は、医者を聖人・救い主のようにも詐欺師・犯罪者のようにも扱ってきた[18]。リプシットは結論部分で

ヘルメースによって予防接種された人々はとりわけ、自らの振る舞いを自己監視〔セルフモニタリング〕する必要がある。医学における有害な眩惑の罠に陥らないために。

("Those inoculated by Hermes especially need to selfmonitor their behavior lest they fall into the trap of harmful deception in medicine".)

と記している[26]。

ケリュケイオンは、ヘルメスの翼がついているが、シドウさんには、ついていない。

また、アスクレピオスの杖では一匹しか蛇は巻き付いていない。

どちらも不完全なシドウを表している

#ミルグラム考察

— 🧋になりたいらと(🥬🏠🍅🙌) (@RatoRato934) October 8, 2021

シドウさんのバースデーイラストで、モンブランケーキだったので、モンブランケーキの意味です!https://t.co/QNVjwqz2ix pic.twitter.com/f27b3VGRz9

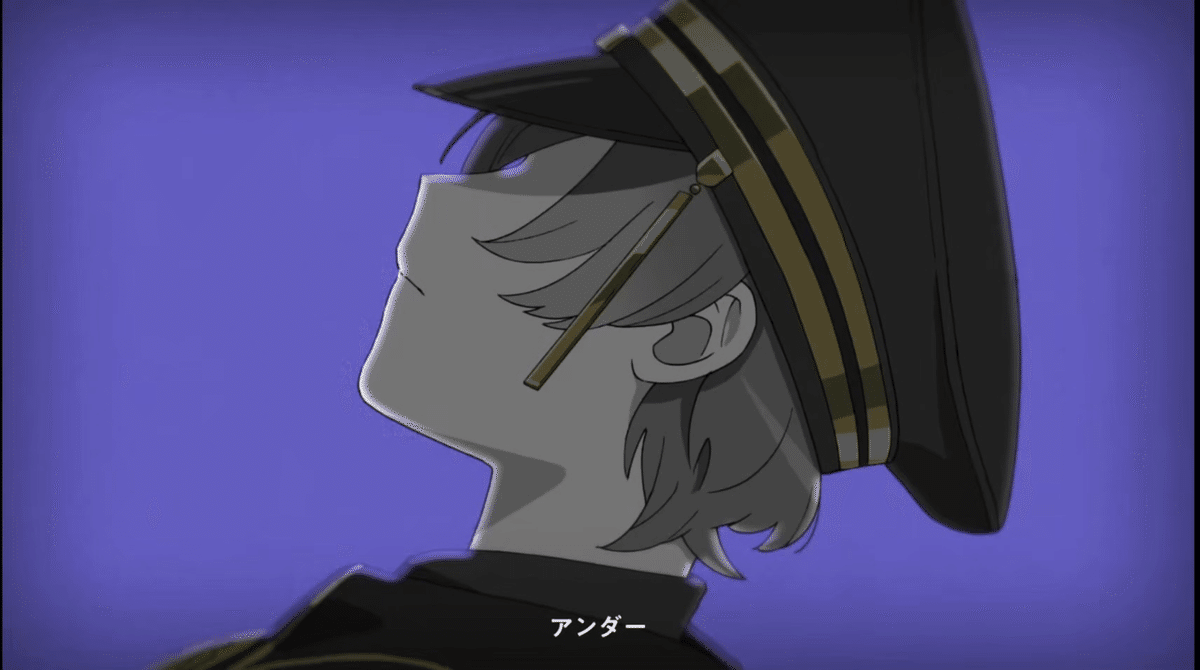

アンダーカバー

マーク

マーク

マーク(mark)とは、人間により作られた、記号・符号・しるし・標章・図案等のこと。

文字そのものはマークとは言わないが、図案化・装飾化した場合にはマークと呼ばれることがある。

通常は、小さなスペースに記載できるような、外見的な情報量の少ないものである。

マークは、ある意味や概念を示すために用いられる。逆に、意味や概念を示していない場合には、それは、模様でしかない。

羊→前頭葉?、首、肩

山羊→右腰、右足?

羊は善、山羊は悪の象徴とされる。

視線解析

視線解析、アイ・アクセシング・キューと呼ばれる

視線の動きを観察する方法を使って、その人の思考や心理を分析することができる

笑顔

通常、映像などの視覚的イメージを思い出す時には目は上を向く

右上に視線が動いたら

視覚イメージを創造している場合が多い

「アイアイという動物はどういう姿をしていますか?」という質問で、アイアイの姿形を知らなかった場合には、右上に視線が動く

ウソを考えるときも右上を向く。

歌詞

アンダー どちらを選ぶんだ

騙されるほうか 騙すほうか

どちら

どち‐ら【▽何▽方】 の解説

[代]

* 1 不定称の指示代名詞。

* ㋐不明または不特定の方向・場所をさす。「―へおいでですか」「お住まいは―ですか」

* ㋑複数の中から一つだけを、限定しないまま、取り立ててさす。「―がお好きですか」「―とも言えません」「私には―も必要です」

* 2 不定称の人代名詞。

* ㋐(多く「どちらさま」の形で)不明または不特定の人をさす。「失礼ですが、―さまですか」「―さまもお忘れ物のないように願います」

* ㋑複数の中から一人だけを、限定しないまま、取り立ててさす。「―がお姉様ですか」「テニスをなさるのは―ですか」「―も存じ上げません」

どち‐ら【▽何▽方】

読み方:どちら

[代]

1 不定称の指示代名詞。

㋐不明または不特定の方向・場所をさす。「—へおいでですか」「お住まいは—ですか」

㋑複数の中から一つだけを、限定しないまま、取り立ててさす。「—がお好きですか」「—とも言えません」「私には—も必要です」

2 不定称の人代名詞。

㋐(多く「どちらさま」の形で)不明または不特定の人をさす。「失礼ですが、—さまですか」「—さまもお忘れ物のないように願います」

㋑複数の中から一人だけを、限定しないまま、取り立ててさす。「—がお姉様ですか」「テニスをなさるのは—ですか」「—も存じ上げません」

えら・ぶ【選ぶ/▽択ぶ】 の解説

[動バ五(四)]

* 1 多くの中から目的や基準にかなうものを取り出す。選択する。よる。えらむ。「贈り物を―・ぶ」「すぐれた作品を―・ぶ」「フォアボールを―・ぶ」

* 2 抜き出してその職に任ずる。選び出す。「議長に―・ばれる」

* 3 (あとに打消しの語を伴って用いる)区別する。えり好みする。「目的のためには手段を―・ばない」

* 4 (「撰ぶ」とも書く)著作を集めて書物を作る。撰する。「歌集を―・ぶ」

えら・ぶ【選ぶ/▽択ぶ】

読み方:えらぶ

[動バ五(四)]

1 多くの中から目的や基準にかなうものを取り出す。選択する。よる。えらむ。「贈り物を—・ぶ」「すぐれた作品を—・ぶ」「フォアボールを—・ぶ」

2 抜き出してその職に任ずる。選び出す。「議長に—・ばれる」

3 (あとに打消しの語を伴って用いる)区別する。えり好みする。「目的のためには手段を—・ばない」

4 (「撰ぶ」とも書く)著作を集めて書物を作る。撰する。「歌集を—・ぶ」

[可能] えらべる

ぶん

ぶん【分】

読み方:ぶん

[音]ブン(呉) フン(漢) ブ(慣) [訓]わける わかれる わかる わかつ

[学習漢字]2年

〈ブン〉

1 全体をいくつかにわける。別にする。別々になる。「分解・分散・分譲・分担・分配・分布・分離・分類・分裂/案分・区分・細分・等分・配分」

2 全体からわかれた一部。全体を構成する一部。「分家・分校・分身/水分・成分・部分・養分」

3 わかれ目。時間の区切り。「時分・秋分・春分・節分」

→分身は、統合失調症において見られる症状の一つ。

4 各人にわけ与えられたもの。性質・身分・責任など。「分限・分際/応分・過分・士分・自分・性分(しょうぶん)・職分・随分・天分・本分・身分・名分」

5 物事の程度や状態。「分量/気分・十分・寸分・存分・多分・大分・余分」

→トリアージ

6 見わける。わかる。「分明(ぶんめい・ぶんみょう)/検分」

〈フン〉

1 見わける。わかる。「分別」

2 重さ・時間などの単位。「分針・分速・分銅」

3 短い時間。わずか。「分陰・分秒」

〈ブ〉

1 物事の程度。「大分」

2 割合・長さ・重さなどの単位。「九分九厘・五分五分」

[名のり]くまり・ちか・わか

[難読]分葱(わけぎ)

だま

だま の解説

* 1 小麦粉を水で溶くなどしたとき、よく溶けないでできるぶつぶつのかたまり。

* 2 米などを炊いたとき、煮えきらないでかたまりとして残ったもの。

たま【玉/球/▽珠】

[名]

1 球体・楕円体、またはそれに類した形のもの。

㋐球形をなすもの。「―の汗」「露の―」「目の―」

㋑丸くまとめられたひとかたまり。「毛糸の―」「うどんの―」

㋒レンズ。「眼鏡の―をぬぐう」「長い―で撮る」

㋓(球)球技などに用いるボール。まり。また、投球などの種類。「遅い―」「―を打つ」「―をとる」

㋔(球)玉突きの球。転じてビリヤードや、そのゲームをいう。「友人と―を突く」

㋕(球)電球。「切れた―を取り替える」

㋖そろばんで、はじく丸い粒。そろばんだま。「帳簿を開いて―を置く」

㋗(「弾」「弾丸」とも書く)銃砲の弾丸

だんがん

。「―が飛びかう」「―を込める」

㋘鶏卵。玉子。「掻

か

き―」

2

㋐丸い形の美しい石の総称。宝石や真珠など。「―を磨く」「―で飾る」

㋑きわめて大切に思う貴重なもの。「掌中の―」

㋒張りがあって美しく、清らかなもの。「―の肌」

3 人を丸め込むために策略の手段として使う品物・現金。「ゴルフ会員権を贈賄の―に使う」

4 美しい女性。また、転じて芸者・遊女。「上―」

5 あざけりの気持ちで、人をその程度の人物であるときめつける語。やつ。「あいつもたいした―だよ」

6 《「金玉

きんたま

」の略》睾丸

こうがん

。

7 紋所の名。2㋐を図案化したもの。

[接頭]名詞に付く。

1 神事や高貴な物事に付いて、それを褒めたたえる意を添える。「―垣」「―襷

だすき

」

2 玉のように美しいもの、玉をちりばめたものなどの意を添える。「―藻」「―櫛笥

くしげ

」

[下接句]傷無き玉・傷に玉・衣

ころも

の裏の珠・掌中の珠・掌

たなごころ

の玉・手の内の珠・驪竜

りりょう

頷下

がんか

の珠・連城の璧

ジュズダマ,じゅずだま(数珠玉)

花言葉は

「祈り」「恩恵」「成し遂げられる思い」

http://www.hanakotoba.name/archives/2005/09/post_347.html

タマスダレ(玉簾)の花言葉

「タマスダレ(玉簾)」の花言葉は「純白な愛」「期待」。

https://lovegreen.net/languageofflower/p255382/

吹く風にわが身をなさば玉すだれ

ひま求めつつ入るべきものを

タマシダ

花言葉: 愛らしさ

清々しい愛

誠実

魅惑

夢

愛矯

テディジュニア

魅惑

清清しい愛

愛嬌

http://chills-lab.com/flower/ta-ma-01/

花の名前 ルリタマアザミ

学名 Echinops

主な花言葉(日本) 鋭敏、傷つく心

主な花言葉(海外) 権威、独立

https://hanakotoba.net/ruritamaazami/

どだま獅子

施設概要

讃岐の方言で頭のことを「どたま」と言います。この獅子頭は、獅子の中の頭領という意味から「どだま獅子」と名付けられました。どだま獅子は、瀬戸大橋の守り神となることを願い、架橋の橋脚となった島々をはじめ、瀬戸内海周辺の石を集め、積み重ね彫刻を加え て制作されたものです。

http://www.setoohhashi.com/art/dodamashishi.html

だま‐す【騙す】

《五他》

1. 1.

うそを言ったり、にせ物を使ったりして、それを本当と思わせる。ごまかしてそれを信用させる。あざむく。 「人を―」

2. 2.

黙らせる。なだめる。 「泣く子を―」

だま・す【×騙す】 の解説

[動サ五(四)]

* 1 うそを言って、本当でないことを本当であると思い込ませる。あざむく。たぶらかす。「人を―・して金を取る」「まんまと―・される」

* 2 他のことに気をまぎれさせて落ち着かせる。機嫌をとってなだめる。「子供を―・して寝かせる」

* 3 機械などの調子をみて手加減しながらなんとか作動させる。「旧式の機械を―・し―・し使う」

ほう〔ハウ〕【方】 の解説

* 1 方向。方角。方位。「西の―」「駅の―へ歩く」「声のする―を見る」「九州の―に行く」

* 2 部門・分野を漠然と指す語。その方面。また、指し示すものをあいまいにするために使う語。「将来音楽の―へ進みたい」「その―では有名な人だ」「父は防衛省の―に勤めています」「近ごろおうちの―はいかがですか」「薬の効果の―はいかがなものでしょう」

* 3 二つ以上あるもののうちの一つをとりあげてさす語。「黒い―が好きだ」「もっと味を濃くした―がいい」「こちらの―が悪かった」

* 4 どちらかといえばこちらだという部類。「性質は臆病な―だ」

* 5 物のやり方。しかた。方法。また、処方。

* 「あの場合ああでも為 (し) なければ―が付かないんだもの」〈漱石・門〉

* 6 四角。また、正方形の一辺の長さ・距離を示す語。「―形」「―100里」

* 「―三間ばかりの狭き法廷」〈木下尚江・良人の自白〉

→アンダーカバー内で出てくる単位

* 1 永遠普遍の真理。

→輪廻転生のことわりについて

* 2 法則。規準。

* 3 有形・無形の一切の存在。また、その本体。

* 4 仏の教え。仏法。また、それを記した経典。

* 5 祈祷 (きとう) 。また、その儀式。「―を修する

ほうか

意味

発音を聞く:

* 【包裹】

* つつむこと。また,つつんだもの。つつみ。

*

* 【半靴】

* 〔「はんか」の転〕

* 靴帯(カタイ)を省略した靴(カ)の沓(クツ)。略儀の際の騎乗用とされた。はんぐつ。

*

* 【放下】

* ※一※ (名)

* (1)なげおろすこと。なげすてること。ほうげ。

* 「庭中に歯欠けの足駄脱ぎ捨ててはくやうなくて谷へ―す/狂言・伯養」

* (2)すて去ること。放棄。放置。ほうげ。

* 「一図に其事に意を傾け,余念を―し去る癖はあれども/未来の夢(逍遥)」

ほう‐か〔ハウクワ〕【放火】 の解説

[名](スル)火事を起こす目的で、火をつけること。付け火。火付け。

→火災現場の患者の可能性あり

ほう‐か〔ハウ‐〕【放歌】

読み方:ほうか

[名](スル)あたりかまわず大声で歌をうたうこと。「酔余—してはばからず」「—高吟」

ほう‐か〔‐クワ〕【蜂×窩】

読み方:ほうか

ハチの巣。蜂房。

騙されるほうか、騙すほうか

シドウは、自己犠牲型ギバーであることが考えられる。自己犠牲型ギバーは、成功ができるわけではなく、全てを失ってしまうことが多いため、シドウは、それに当てはまると考えられる。

反対にマヒルは、他者思考型ギバーではないか。

もちろん、二つの選択肢を用いているのでマッチャーの可能性も高いが(世界人口の八割以上を占めているため)。

アンダーカバー歌詞意味要約

分岐点をエスに選択させる意味合いが強い。

今回の審判では騙す方を選択されたのでトリアージについてのミスを全面的に出してくる可能性がある。

→曲タイトル回収。

推測①余命宣告による精神の摩耗

余命宣告をする方はされる方よりも、軽視されがちだが、人の命のリミット宣告をするということは思ったよりも体力も精神力も削られていく。

実際には余命宣告をしなかったことで詐欺と言われ法的措置を取った遺族もいるほど。

義務ではないが、推奨しているところが多いようだ。

推測②透析棟での感染病拡大

透析棟では、出来る限り感染予防が必要であり、それを怠ると瞬く間に感染病が広まってしまう。それは風邪だけでも命を失う患者も少なくはない。

推測③透析中の異変(胃腸系)

アンダートリアージの可能性。

https://www.toseki.tokyo/blog/stomach-ache/

推測④急患のトリアージの失敗

獅童自身、脳に栄養が回っておらず、普段は絶対にしないアンダートリアージをしてしまう。絶望を希望に置き換えてが、楽観的に言い換えるなので、アンダートリアージの説を有効にする。(統合失調により、正しい判断ができなくなった可能性も?)

出前では寿司(魚)と茶碗蒸しがセットになったり、和食でも定食メニューとしてセットになることが多く、仕出し料理屋に頼んで、運んでもらっていた可能性。

ペルシャでは血液を浄化する最たるもの

→透析

写真

ペンのように見える

→診断書を何度も書きすぎて体が拒否反応を示すようになった

手術するシーン

医療ミスをした可能性

患者自身が自ら命を絶った可能性

ラストシーン

被害者と思われるエスを抱えているシドウ

飛び散った白いものが嘔吐したもの、失禁したもの

→倒れ込んだ患者を支えているシドウの可能性

また胸に手を当てているから

むね【胸】 を 打(う)つ

① 悲しみや嘆きや無念さから自分の胸をたたく。

自分の胸をたたいて嘆き悲しむ気持を表現する。

※書紀(720)仁徳即位前(前田本訓)

「時に大鷦鷯尊、摽擗(みムネヲウチ)叱(おら)び哭(な)いたまふて、

所如(せむすへ)知らず」

② びっくりする。はっとする。驚く。

※朝霧(1950)〈永井龍男〉「続いて向ひ合ったX氏の、

老い込まれた感じは一層私の胸を打つものがあった」

③ 感嘆する。感動させられる。心をうつ。

※天草四郎(1914)

〈木下杢太郎〉下「昔からあなたの言葉ほどわたくしの胸を搏(ウ)つ

ものはありません」

夢占い

手術する夢占い

夢占いで手術の夢

夢の世界での手術とは、体にメスを入れるという意味から、『試練』を象徴。人生において、痛みを伴う大きな変化を経験する。そして、その変化を避けることはできない。

とても苦しい状況に立たされたあなたは、思わず逃げ出したくなるかもしれません。ただ、本来の手術は、自然ではもう治らない症状に対し、患部を切り取ることで回復を図るという手段。

あなたにとって、その試練は次のステップへと向かうために必要なものとも言えそうです。人生の試練から逃げずに、正面から現実を受け止めた時、あなたは大きなギフトを手にすることができるかもしれません。

手術が成功する夢

無事に手術が成功する夢を見るのは、あなたに強力な支援者があらわれるという暗示の場合があります。周囲の協力を得て、最終的にはあなたがピンチを乗り切れるでしょう。

手術が失敗する夢

手術が失敗してしまう夢は、試練が長引くこと、予期せぬ問題が生じるなど辛い状況がしばらくは続くという意味になります。または、周囲の協力が得られないという暗示かもしれません。

いずれにしろ、あなた一人では解決が難しい状況が続く可能性があるため、可能なら、計画や予定を見直した方がよさそうです。

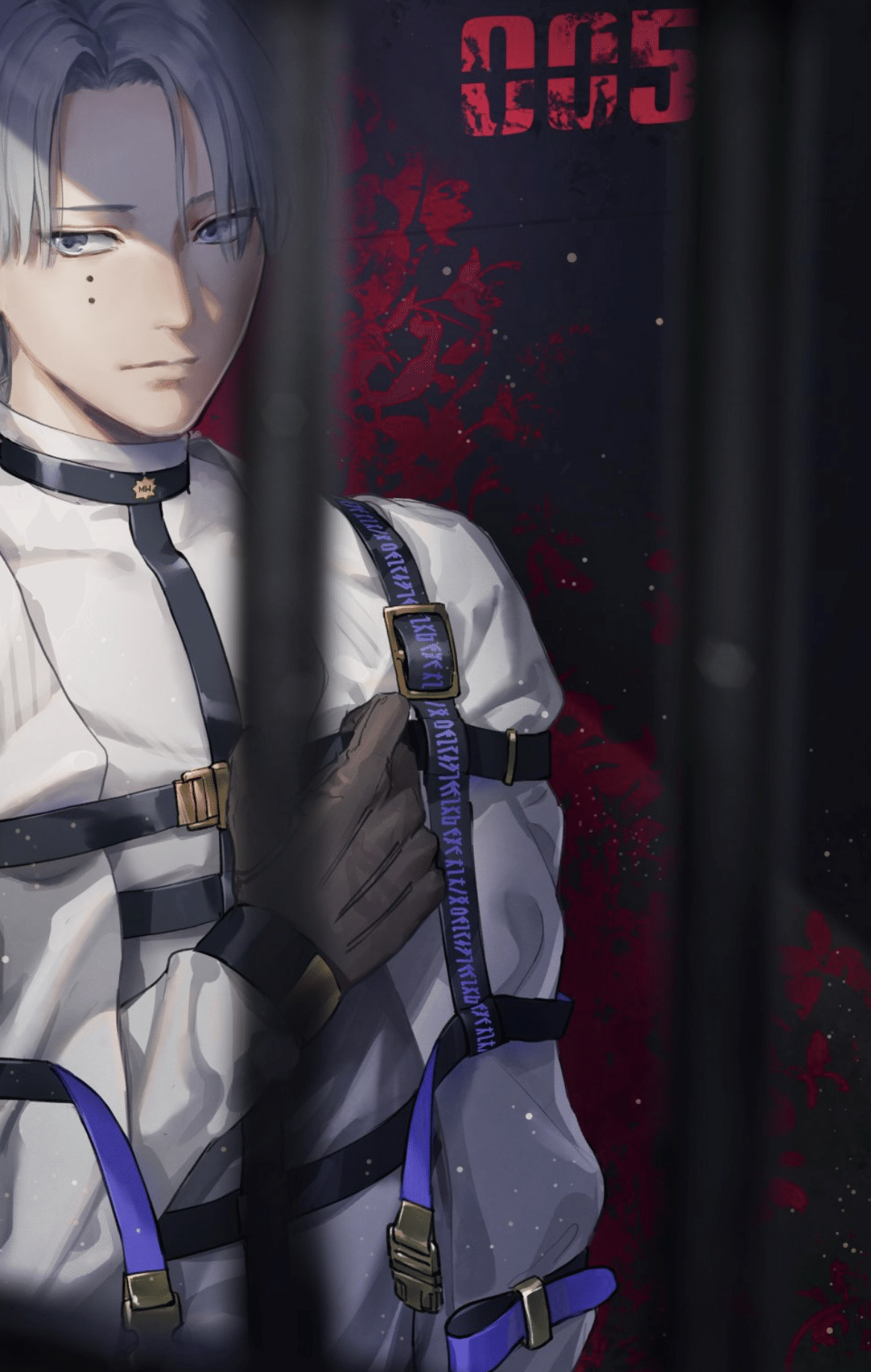

公式ファンアート

■ミルグラム公式ファンアート企画 vol.6

— MILGRAM -ミルグラム- 公式 (@MILGRAM_info) August 26, 2020

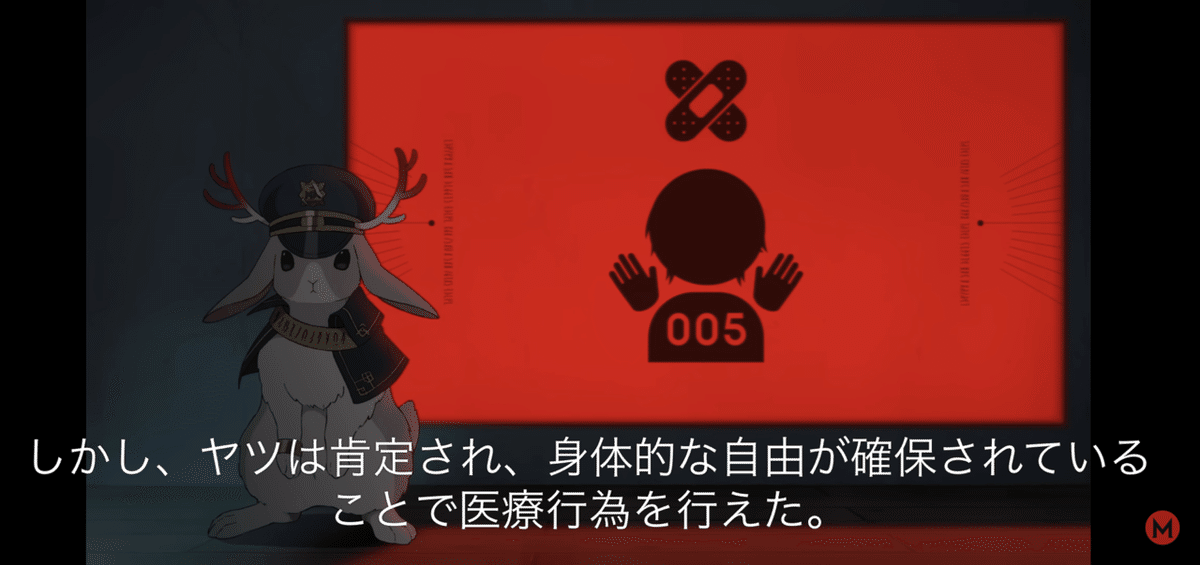

Character. 囚人番号005番 シドウ

Illustrator. 須田彩加 ( @ayaka_s )#MILGRAM #ミルグラム#ミルグラム公式ファンアート企画 pic.twitter.com/lw67NjceyH

閉じ込められているのを納得している表情に見える

鉄柵がぼやけている

目の前にある鉄柵の方がぼやけて、奥に立つシドウの方がはっきり映っている

シドウにピントを当てているから他がぼやけている

カメラ

❶被写体に近すぎる

❷レンズの汚れや傷

❸撮影機能が故障錯視が使われている可能性がある

ミュラー、オックルペントなど

黒い手袋

黒い手袋

→自分の汚れを見せたくない

#ミルグラム考察

— 🧋になりたい(🥬🏠🍅🙌) (@RatoRato934) July 11, 2022

黒手袋→自分の汚れを見せたくない

白手袋→相手を汚したくない

相互さんがしていて、なるほどーってなったので載せておきます!

黒から白への変化か... pic.twitter.com/nV7fWNqj9J

赤い花

彼岸花/曼珠沙華

赤

情熱/独立/再開/悲しい思い出

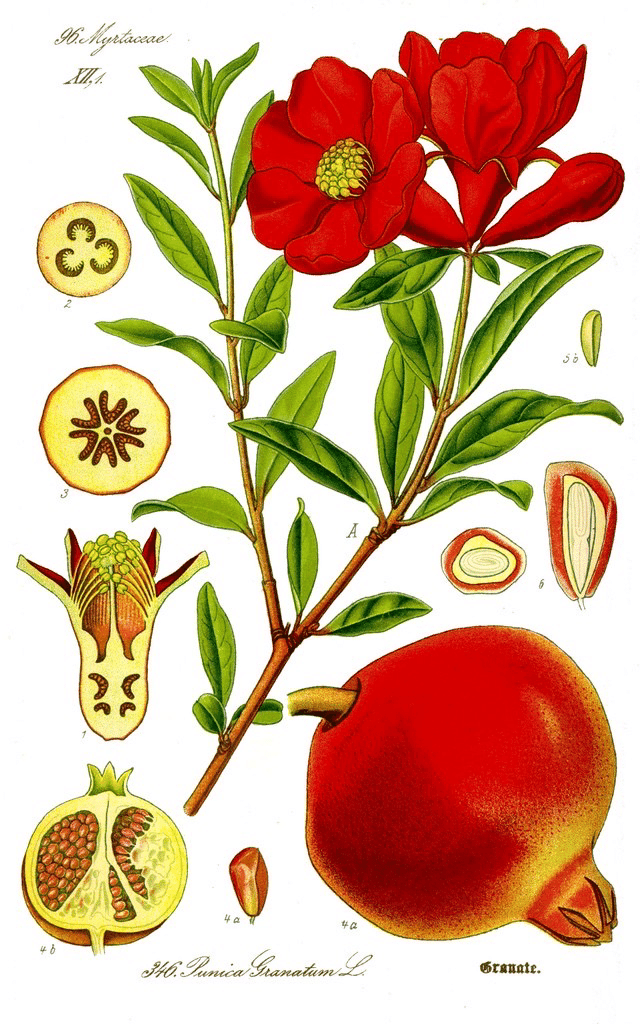

柘榴の花

https://ja.wikipedia.org/wiki/%25E3%2582%25B6%25E3%2582%25AF%25E3%2583%25AD

属名の Punica は「フェニキアの」を意味する Poeni に由来する。

これは古代ローマの博物学者プリニウスが『博物誌』を著した当時、ザクロは「カルタゴのマルス」(mālus pūnica)としてカルタゴ周辺が原産地と考えていたためである[23][26]。

種小名の granatum は「種の」や「粒の」を意味し、英名の pomegranate(粒の多いリンゴ)は中世ラテン語の pōmum grānātum、pōma grānāta(種の多いリンゴ)に由来する[23]。

林檎(リンゴ)全般の花言葉

「優先」「好み」「選択」

実の花言葉

「誘惑」「後悔」

木の花言葉

「名誉」

花の英語の花言葉

「preference(優先、好み)」

リンゴの実の英語の花言葉

「temptation(誘惑)」

果皮を乾燥させたもの

(石榴果皮:せきりゅうかひ)

樹皮や根皮と同様の目的で用いられることが多く、中国やヨーロッパでは駆虫薬として用いた[15][31]。

ただし、根皮に比べ揮発性アルカロイドの含有量は低く効果も劣る[32]。また、回虫の駆除に用いられたこともあった[38][36]、犬回虫を用いた実験では強い活性はみられなかった[39]。

日本や中国では、下痢、下血に対して果皮の煎剤を内服し、口内炎や扁桃炎のうがい薬にも用いられた[22][15][27]。

プリニウスは、果皮を利尿に用いるとしている[26]。熱がある人には服用は禁忌とされる[27]。

花

粉末にした花(石榴花)は、出血性の傷に用いられた[4][33]。

種子

1964年Sharaf らが種子油(酸石榴[4])にエストロゲン活性があることをマウスを用いた実験で見出し[40]、1966年Hefumann らによってこの活性がエストロンによることが示され[41]、乾燥種子100g 中に1mg のエストロンが含まれることが1988年Moneam らによって報告され[42]、更年期障害や乳癌などに対する効果が期待された[22][43]が、エストロンの含有量が微量であること、経口摂取ではエストロンは肝臓で速やかに代謝されること、また、エストロンの生理活性はエストラジオールの1⁄10程度であることなどから実質的な効果は疑問視されている[22][4]。

柘榴の花言葉

ザクロ(花)全般の花言葉

「円熟した優雅さ」

Pomegranate, flower(ザクロの花)

「mature elegance(円熟した優雅さ)」

花名の由来

ザクロの名前の由来は諸説あり、原産地とも考えられるペルシア湾東方の「ザグロス山脈」の名前にちなむという説などがあります。

属名の学名「Punica(プニカ)」 は、ラテン語で「Poeni(フェニキアの)」を意味し、古くカルタゴ周辺(フェニキア人の海外植民市)がザクロの原産地であると考えられていたことにちなみます。花言葉の由来

ザクロの実の花言葉「愚かしさ」は、うっかりザクロを食べてしまったギリシア神話(下記参照)にちなみます。

「結合」の花言葉は、果実の粒が仲よくあつまっていることに由来します。

柘榴の実

Pomegranate(ザクロの実)

「foolishness(愚かしさ)」

花人形

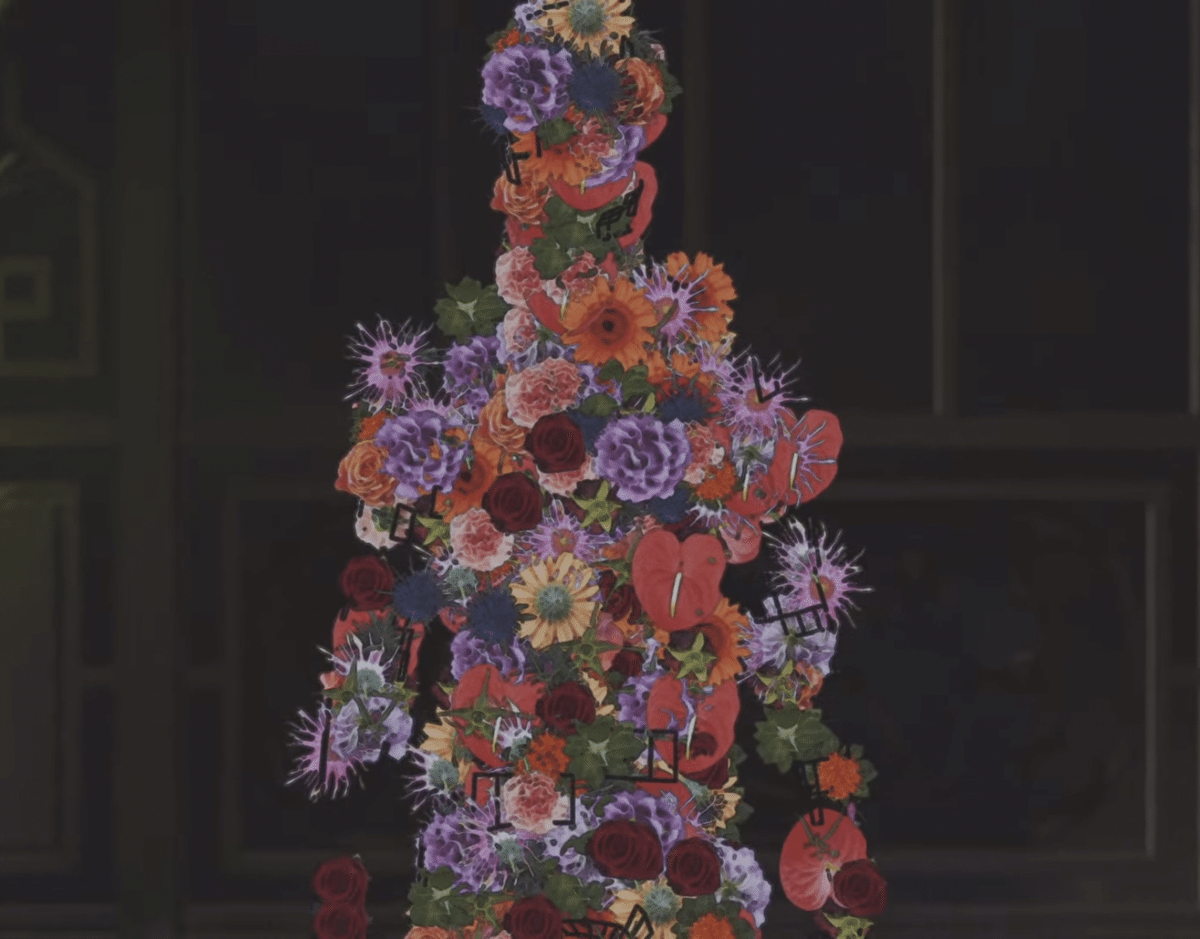

全身が真っ赤な花人形がシドウの影にある?

「赤の他人」

意味

赤の他人とは、全くの他人。縁もゆかりもない人。

赤の他人の語源・由来

「赤」は名詞の上に付くことで強調として使われ、「全くの」「すっかり」「明らかな」などの意味を持つ「赤」である。そこから、全くの他人のことを「赤の他人」と言うようになった。

赤の他人の語源には、仏前に供える浄水「閼伽(あか)」「阿伽(あか)」を語源とし、「水のように冷たい」の意味から「他人にも冷たい」、さらに「全く縁のない他人」といった意味に転じたとする説もある。

しかし、「赤」を強調の意味で使う言葉は他にも多くあり、「赤の他人」のみ異なる語源とは考え難い。

また、仏前に供える浄水から転じる過程も強引であることから、「あか」の音を持つ言葉を探して作られた俗説と思われる。

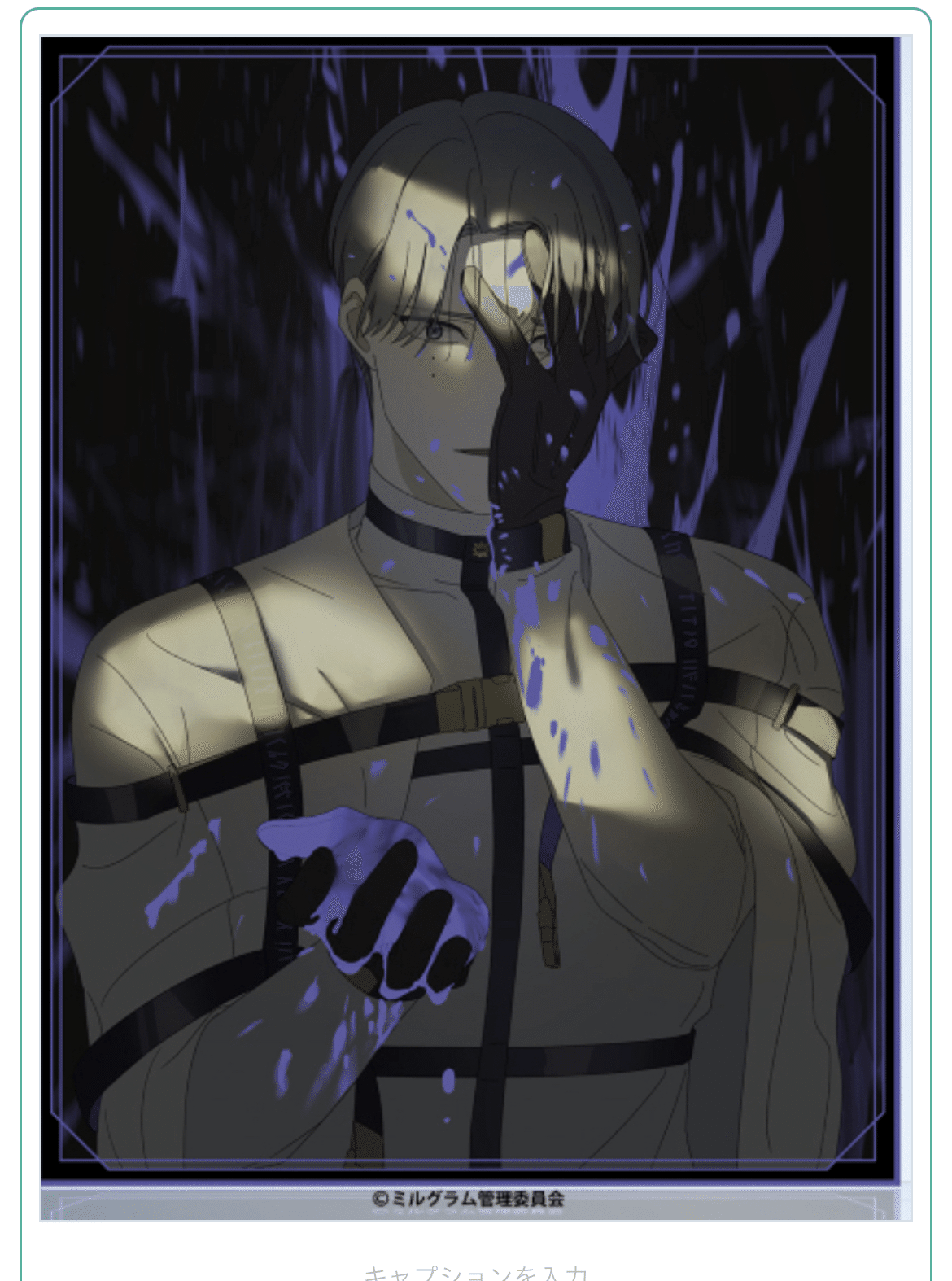

2周年イラスト

【2ndAnniversary】

— MILGRAM -ミルグラム- 公式 (@MILGRAM_info) April 6, 2022

2022年4月27日でミルグラムは2周年を迎えます!看守の皆様へ感謝を込めて当日に向けて様々な情報をお届けできればと思っております!

まずは描き下ろしの2周年記念イラストをお披露目!これからもミルグラムを宜しくお願いします!#ミルグラム2周年 pic.twitter.com/ZmDv2W4qA6

夢占い

紫

青と赤という相反する色の混合ですので高貴と下品、神秘と不安などの象徴であると共に、知恵、高貴さ、直感力、想像力、性的魅力などの象徴

綺麗な紫色が印象的な夢

あなたの気品が高く、知恵、直感力、想像力などが優れ、性的魅力もアップしていることを暗示

暗く濁った紫色の夢の夢占い

あなたが人間関係や恋愛関係により精神的に疲れてネガティブ思考が先行していたり、直感力や想像力を働かせて思い描いてきた夢が破れて失望し、将来に対する不安感が高まっていたりすることを暗示しています。

液体

液体をこぼす夢

不用意に感情を表に出してしまう暗示。

といっても、少しだけこぼす程度なら、あまり心配はいらないでしょう。普段よりも少しだけ言動に気をつけておけば大丈夫です。

しかし、もし大量にこぼしてしまうなら警戒してください。一度のミスが取り返しのつかない事態を引き起こすかもしれません。インク

インクをこぼす夢

インクをこぼす夢は、マイナーなトラブルや小さな傷に注意です血

血が付着した服の夢・血が付着した下着の夢

血が付着した服の夢や血が付着した下着の夢は、あなたが、生命エネルギーが高まると共に、異性の性的魅力に惹かれたり、異性の体やセックスに対してとても興味が高まったりして、異性に性的欲望のはけ口を求めたり、衝動的に不道徳な言動を取ったりする可能性が高まっていることに対して、罪悪感や後ろめたさを抱えていることを暗示しています。

イメージカラー

色

紫・パープル

大人っぽい、セクシー、不安、神秘的などの意味

一言では表現できない色

不思議さも感じる様子からミステリアスなイメージを感じる場合が多い

疲労回復や興奮を落ち着ける効果の他、感性を刺激したり、個性を感じさせたりする効果

藤紫

藤紫(ふじむらさき)とは

藤の花のような明るい青紫色

平安の頃より女性に人気の高い『藤色』と、高貴な色の象徴である『紫』を組み合わせた色名

→藤色よりも紫みが強い色

江戸時代後期

藤紫が染め色として登場する

↓

明治期の文学作品や美人画などに数多く見られる

明治文化を代表する色名の一つ

また、『藤紫』は大正浪漫の女性を虜にしたことから『大正藤 たいしょうふじ』とも呼ばれる

藤色

印象

・女性的

・高貴な

・感受性が豊か(青と赤があるから)

紫色

紫の心理的効果

・高貴で優雅な印象を与える

・神秘的でミステリアスな印象を与える

・心の不調を癒し、回復する

・スピリチュアルなイメージを感じさせる

・情緒不安定さ、現実逃避を感じさせる

紫が気になる時の心理的意味(ポジティブ)

バイオレットに惹かれる時は、「夜空」を表すバイオレットの「精神性」にシンパシーを感じているのかもしれません。夜は人間の「精神活動」を盛んにし「思考」を活性化させます。

「熟考すべき何か」を抱えている時(それは大抵「人生そのもの」が関わる大きなテーマですが)、「自分の存在意義を問う」時期は、昼の太陽ではなく「夜の空」に向かいたくなるものです。

「火と水」の混色~静かでありつつパワフルな複雑さを持つ~バイオレットを心地よく感じる時は、「自分の人生に向き合うための時期」かもしれません。

チャクラから言えば、第7チャクラは古代のチャクラの最終地点「自己実現」です。

「自分の個性や才能」を生かした「唯一無二の人生を築く」テーマを持ちます。「自分の個性」や「希少価値」に対し「自信とプライド」が固まったなら、バイオレットは強いサポートをしてくれるでしょう。

「客観性」を表すバイオレットは「謙虚さ」も併せ持ちます。真に「精神性の高い」人は、「自信とプライド」があるからこその「謙虚さ」を持っているのです。

紫が気になる時の心理的意味(ネガティブ)

「過剰に」バイオレットに惹かれる時は「考え過ぎて動けない」時期かもしれません。

「自分には何か役割があるはず」と切望しつつも、「プライドの高さ」ゆえ期待が敗れたり・失敗した時への恐怖が大きすぎて「やらない理由」を頭の中でループし始めます。結果、動くに動けなくなるのです。

第7チャクラの「頭(=現実から遠い)」が過度になれば、リアリティを欠いた「妄想」「非現実」世界の住人になってしまうことも。

しかしバイオレットが本当に欲しいのは、妄想では得られない「生きる意味」。

「虚しさ」が続くときは、補色のイエローの「左脳的」「論理性」で「具体的計画性」を補うとよいかもしれません。

紫(バイオレット/パープル)の色彩象徴~カラーシンボル

●チャクラ:第7チャクラ

古代から地上に繁栄し、人間と親和的であった植物のグリーンに比べ、紫(PURPLE)は常に「得難い」色でした。

紀元前1000~1600年頃よりフェニキアで、Pirpiraと呼ばれる貝の腺より染料を取り出し、染色する技法が確立されました。

1グラムの染料を採取するのに小さければ1000個、大きければ2000個ほどの貝を要したこの色は、ごく限られた人間しか得られない色だったのです。

ユリウスはこの色のマントをまとい、クレオパトラは紫の帆に金銀の櫂を持つ帆船を海に浮かべました。 「皇帝紫~ROYALPURPLE」 の時代です。

ビザンツ帝国の皇帝たちはこの得難い色を愛し、教皇・枢機卿たちは特別にこの色を許されました。

ビザンツのモザイク画に描かれた皇帝・皇妃やキリストは、当然のように紫の衣を身に着けています。しかし乱獲により15世紀には貝が絶滅し、貝紫染めは失われてしまいます。(その後、帝王紫~ROYALPURPLEに変わりROYALBLUEが登場します)

ナザレのイエスは受難の際に、この色の服を身に着けたと言われています(マルコの福音書)。

後世 「キリストの血である赤と、天よりの慈悲の青」 が出会う紫は、聖母マリアがイエスに与えた色とされ、現在の復活祭の前にある四旬節ではキリストの苦難を想い断食する「懺悔と悔悛」の色として扱われています。

紫は「神聖な真実に殉じる人々の苦難」の色とされ、白に次ぐ「神聖な色」に位置付けられましたが、「深い悲しみ」「喪」の色でもあるのです。

中国では、儒教の時代は朱赤が好まれました。

「紫の朱を奪うのを憎む」 という論語の弁通り、五行説の正五色は「青・赤・黄・白・黒」であり、間色である紫は正規色ではありませんでした。

しかし老荘では、紫は北天にある北極星の光芒の色・最上級の色と考えられ、「天帝」が座す場所の色として知られるようになります。

黄色い大地を統べる帝が黄色で象徴されるのなら、北の夜空から地上に干渉する天帝は紫で象徴されるのです(補色ですね)。

現代でも、紫禁城の名にその名残が残っていますが、紫禁城は地上の皇帝の居場所ですので、装飾には紫ではなく黄色と朱赤が用いられています。

唐代には、紫は「瑞祥」の色とされ、日本でも冠位十二階最上の「大徳」を紫と定めています。日本史上はじめて、色に尊卑を与え序列立てたのです。

その一方で、日常には見られない色である紫は「儀式」「秘儀」の色です。

ポンペイの秘儀荘では、デュオニソス(バッカス)の秘儀の様子がレッド&バイオレットの彩色壁画として残っています。

葡萄酒の神として知られるデュオニソスは、本来は飲酒時の酩酊状態におけるイニシエーション…現代で言うカルト的儀式の本尊でもありました。デュオニソスは紫の衣を身にまとい、「忘我」「恍惚」を与える秘儀に参加する乙女たちもまた、紫の衣を着用しました。

「火」の赤と「水」の青を併せ持つ、この「神秘的」で「不安定」な色を、神智学者たちは愛し、「変成の炎の色=トランスフォーマー」…ネガティブをポジティブに「変容」させる炎の色と意味づけました。 紫は長い長い魂の闇夜の果てに来る、「恍惚」と「霊的変容」の色なのです。

ドリンク

バイオレット

バイオレット

東郷青児による油絵。

昭和27年(1952)の作品。微笑む女性の上半身像。損保ジャパン日本興亜美術館蔵。

バイオレット【violet】

1 スミレ。特に、ニオイスミレのこと。

2 すみれ色。濃紫色。

3 リキュールの一。紫色の甘口の酒。カクテルに用いる。

[補説] 作品名別項。→バイオレット

バイオレット→菫

スミレ全般の花言葉

「謙虚」「誠実」「小さな幸せ」

紫のスミレ

「貞節」「愛」

菫(スミレ)全般の英語の花言葉

「modesty(謙虚)」「faithfulness(誠実)」

Purple Violet(紫のスミレ)

「daydreaming(白昼夢)」

「You occupy my thoughts

(あなたのことで頭がいっぱい)」

由来

花名の由来

花名のスミレは、花の形状が墨入れ(墨壺)に似ていることに由来するともいわれます。花言葉の由来

花言葉の「謙虚」「誠実」は、道ばたや草かげにひっそりと花を咲かせる、そのひかえめで奥ゆかしい花姿に由来します。

シロップ

シロップ(果蜜[1]、オランダ語: siroop [siˈroːp]、英語: syrup [ˈsɪɹəp, ˈsiːɹəp, ˈsɝəp]、 フランス語: sirop [siʁo])は、濃厚な糖液の総称で、しばしば粘稠性を伴う。

語源はアラビア語で「飲み物、ジュース」を意味する「シャラーブ」(شراب; sharāb)とこれを基にしたラテン語の「シロプス」(siropus)に由来している。シラップとも音訳される。舎利別(しゃりべつ)と当て字されることがある。

Wikipedia

シロップ剤

シロップ剤は溶解すると力価や効力の低減などの問題が生じる薬剤を液状の剤形にした内服薬をいう[3]。

シロップ剤とは液状の薬で、医薬品に白糖や甘味料を加えて甘みをつけたもの。日本薬局方の製剤総則では「白糖そのほかの糖類もしくは甘味料を含む医薬品を比較的濃稠(のうちょう)な溶液または懸濁(けんだく)した液状の内服剤」と定義されている。

※濃稠…粘度の高い、どろりとした、という意味。

シロップ剤に添加される甘味料には、薬効成分に直接影響がない成分が使われる。例えばグリセリン、ソルビトールなど。どちらも甘味のあるアルコールである。

■長所

・嚥下機能が衰えている高齢者や、苦い薬を飲めない小児に対して使用できる

■短所

・錠剤や散剤(粉薬として服用する内服薬)と比べ、保存性・携行性が低い

■シロップ剤の例

抗ウイルス薬、鎮咳去痰薬、抗てんかん薬など

エディブルフラワー

エディブル(Edible)とは、「食用に適する」という意味の英語です。食べられる花を意味します。

食卓に彩りを加えるために使われるものを指し、ブロッコリーやカリフラワーなど花の部分を食用にするもの全てを含みます。

「エディブルフラワーとはEdible(食べられる)Flower(花)の文字通り、食用花のことを指します。(中には毒性のある花もあるので、食用にならない花は食べることができません。)

フラワーマンに付いている花はそれに近いものが多い。気になる方は、目を通してください。

古代ローマではバラやスミレの花、古代のネイティブアメリカンはサボテンの花や花粉を食用にしたとされ、中国では古くからボタンやクズなどの花を漢方に使用しています。

日本では「食用花(しょくようか)」と呼ばれ、689年の重陽の節日(ちょうようのせちにち)にキクの花を用いたことがはじまりとされています。平安時代にはサクラやウメの塩漬け、江戸時代にはボタンやタンポポ、ヤマブキなども食用にした記録が残っています。

フラワーマン

エディブルフラワーの語源がサボテンを食べてたというところから

花言葉

枯れない愛、情熱、燃える心

乾燥した場所でも枯れずに魅力のある花を咲かせるサボテンは、「枯れない愛」「情熱」「燃える心」など、熱い思いのある花言葉が付けられています。誕生日や結婚祝いなどプレゼントとしても贈りやすいですね。

サボテンの品種

コリファンタ属

ボコボコとした形にふわふわの毛が特徴的。象牙丸・玉獅子・獅子奮迅・グリーンウッディなど南米。ブラジルが原産地。

テロカクタス属

緋冠竜・眠獅子・紅鷹・天晃など。

→獅子奮迅、眠獅子が獅童の名前の由来の可能性?

現代ではサボテンの果実に含まれる精神活性物質が人気を集めています。この物質は認知能力の向上を促進するため、脳にとって有益です。このためインドのイチジクのような種は漢方薬として人気があります。

花?

紫、黄色みがかってる赤っぽい色?、黄色の花弁

薔薇

花言葉

■赤色

「あなたを愛してます」「愛情」「美」「情熱」「熱烈な恋」「美貌」

■白色

「純潔」「私はあなたにふさわしい」「深い尊敬」「清純」

■ピンク色

「しとやか」「上品」「可愛い人」「美しい少女」「愛の誓い」

■青色

「夢かなう」「奇跡」「神の祝福」

■黄色

「友情」「平和」「愛の告白」

■オレンジ色

「無邪気」「魅惑」「絆」「信頼」

■緑色

「穏やか」「希望を持ち得る」

■紫色

「誇り」「気品」「尊敬」

■緋色

「灼熱の恋」

■濃紅色

「内気」「恥ずかしさ」

■紅色

「死ぬほど恋焦がれています」

■黒色

「貴方はあくまで私のもの」

「決して滅びることのない愛、永遠の愛」

■虹色 「無限の可能性」

■絞り模様の薔薇 「満足」

■ドット柄の薔薇 「君を忘れない」

https://www.weddingpark.net/magazine/2221/

すみれ

花言葉

「スミレ」の花言葉は「謙虚」「誠実」。

紫のスミレの花言葉は「貞節」「愛」。

白いスミレの花言葉は「あどけない恋」「無邪気な恋」。

黄色いスミレの花言葉は「田園の幸福」「つつましい喜び」。

ピンクのスミレの花言葉は「愛」「希望」。

https://lovegreen.net/languageofflower/p23029/

ボタン

花言葉

「王者の風格」「高貴」「富貴」「恥じらい」

https://greensnap.jp/article/7869

クズ

花言葉

「芯の強さ」「快活」。

https://lovegreen.net/languageofflower/p255361/

「努力」、「芯の強さ」 、「活力」、「治癒」、「根気」

https://greensnap.jp/article/9132

→エディブルフラワーには、食べれない花も多く、中毒を起こしてしまう可能性がある。

トリアージタグにて、胃などが書かれた場合、食中毒、もしくは胃腸炎からくる病状の可能性がある。

アマネのことを気遣っているのは子供扱いしているだけではなく、昔の患者がヴィーガンもしくはベジタリアンだった為、アマネに重ねている可能性がある。

ソーダ

ソーダ【soda】

炭酸ナトリウムNa2CO3の俗称。

曹達と書くこともある。

頭痛(の薬)を意味するアラビア語ṣudā'に由来。

soda

名

炭酸水◆同soda water

〈米方言〉炭酸飲料、ソフトドリンク◆同soft drink

アイスクリーム・ソーダ◆同ice-cream soda ; float

《トランプ》〔ファロの〕ソーダ◆ゲームの最初にめくるカード。

《化学》炭酸ソーダ◆同sodium carbonate

《化学》重曹、重炭酸ナトリウム◆同sodium bicarbonate

《化学》水酸化ナトリウム◆同sodium hydroxide精神反応

悲嘆

悲嘆(複雑性悲嘆)

大切な人を失ったことによって引き起こされる苦しいこころの状態や反応

成り立ち

「悲しみ」➕「嘆く」

重大な死別体験のあとには、悲しみ以外にも、怒りや罪責感、落ち込みなど、あらゆる種類の思いもよらない感情に苦しめられる

➕

不眠や極度の疲労感など、身体にもさまざまな症状が出現する

人によってさまざまな表れ方をする

シドウの場合

ショック・無感覚・麻痺

起こったことが現実でないように感じる、ぼうぜんとなる、感覚が麻痺したようになる。

*周囲からは冷静に見え、悲しんでいるように見られないこともある。絶望感・無力感

生きていく意味が見出せない、希望を失う、何かをする力が出ない、自分も人生を終えてしまいたいとさえ思う。悲しみ

その人が帰ってくることがない、もう会えない、元の生活に戻ることはないという悲しみ。思慕

亡くなった人を慕い、会いたいという強い気持ち。後悔や自分を責める気持ち

「あの時、もっと~していれば(~しなければ)…」「自分のせいで…」と思う、もっと守れたのではないか、自分だけがどうして生き残ったのだろうと思う気持ち。

*特に大切な人を亡くしたあとは、survivor’s guilt(生存者罪悪感)と呼ばれる自分を責める気持ちが強く出ることが知られている。

解離

解離とは?

解離とは、意識や記憶などに関する感覚をまとめる能力が一時的に失われた状態です。

歌詞で「夢」って単語が出ていることからこれは解離表現であるので、自分のことを自分じゃない場所から見ているというのが伝わったため解離の可能性がある。

NO 夢の中で

また泣かれている 責められている

NO 殺した迷いが

息を潜めて 嘘を嗅いでいる解離の中でも離人症・現実感消失の症状が当てはまる可能性があると考えられる。

離人症

離人感・現実感消失症では

身体または精神から自分が切り離されたような感覚が持続的または反復的にあり、自分の生活を外から観察しているように感じること(離人感)や、自分が外界から切り離されているように感じること(現実感消失)がある。

原因

離人感・現実感消失症は、多くの場合、以下のような強いストレスを経験した人に発生します。

小児期に情緒的虐待やネグレクトを受けた

身体的虐待を受けた

ドメスティックバイオレンスを目撃した

親に重い身体または精神障害がある

愛する人が突然亡くなった

強いストレス(人間関係、金銭、仕事によるものなど)、 うつ病、 不安、違法薬物や レクリエーショナルドラッグの使用などが症状発生の引き金になることがあります。しかし、25~50%の症例では、ストレスが比較的軽微なものであるか、ストレスを特定することができません。

離人感の症状

自分の体、精神、感情、感覚などから自分が切り離されているような感じがします。

また現実感がない、あるいは自分がロボットのように感じられ、自分の言動を自分でコントロールできないと訴えることもあります。感情的または身体的に麻痺しているように感じることもあります。このような人は、自分の生活を外から観察している、あるいは自分のことを「生ける屍」などと表現することがあります。

現実感消失の症状

外界(人、物、あらゆること)から切り離されているように感じられ、外界のことが現実ではないように思えます。

自分が夢や霧の中にいるかのように、あるいはガラスの壁や幕によって周囲から隔てられているかのように感じることもあります。世界が生命感や色彩を失ったように思えたり、人工物であるかのように感じたりします。世界が歪んで見えることもあります。例えば、物がぼやけて見えたり、異常に明瞭に見えたり、実際よりも平板に見えたり、現実と異なる大きさで見えたりします。音が実際と異なる大きさで聞こえることもあります。時間が現実とは異なる速さで経過しているように感じられることもあります。これらの症状は、ほぼ常に強い苦痛の原因になり、それを耐えられないと感じる人もいます。不安と抑うつがよくみられます。また多くの患者は、これらの症状が現れたのは、脳に回復の望めない異常が起きたからではないかと心配します。自分が本当に存在しているのか不安になったり、自分の知覚が現実のものか繰り返し確認したりする人も多くいます。

ストレス、抑うつや不安の悪化、新しい環境、刺激が多すぎる環境、睡眠不足などによって、症状が悪化することがあります。

症状はしばしば長期間持続します。以下の場合があります。

症状の発生と消失を繰り返す(全患者の約3分の1)

症状が持続的に発生する(全患者の約3分の1)

症状が断続的に発生していたのが持続的になる(全患者の約3分の1)

患者は自分の症状をうまく説明できず、正気を失いかけているのではないかと恐れたり、正気を失ってしまったと思い込んだりすることがよくあります。しかし、自分が切り離されているような体験が現実のものではなく、ただ自分がそう感じているだけであることを、患者は常に認識しています。このような認識があるという点で、離人感・現実感消失症は精神病性障害とは区別されます。精神病性障害の人では、常にこのような認識が欠如しています。

統合失調症

幻覚や妄想という症状が特徴的な精神疾患。

それに伴って生まれるのが、生活の障害と病識の障害という特徴である。

・人々と交流しながら家庭や社会で生活を営む機能が障害を受ける生活の障害

・「感覚・思考・行動が病気のために歪んでいる」ことを自分で振り返って考えることが難しくなりやすい病識の障害

という特徴を併せもっています。

多くの精神疾患と同じように慢性の経過をたどりやすく、その間に幻覚や妄想が強くなる急性期が出現します。新しい薬の開発と心理社会的ケアの進歩により、初発患者のほぼ半数は、完全かつ長期的な回復を期待できるようになりました(WHO 2001)。

以前は「精神分裂病」が正式の病名でしたが、「統合失調症」へと名称変更されました。

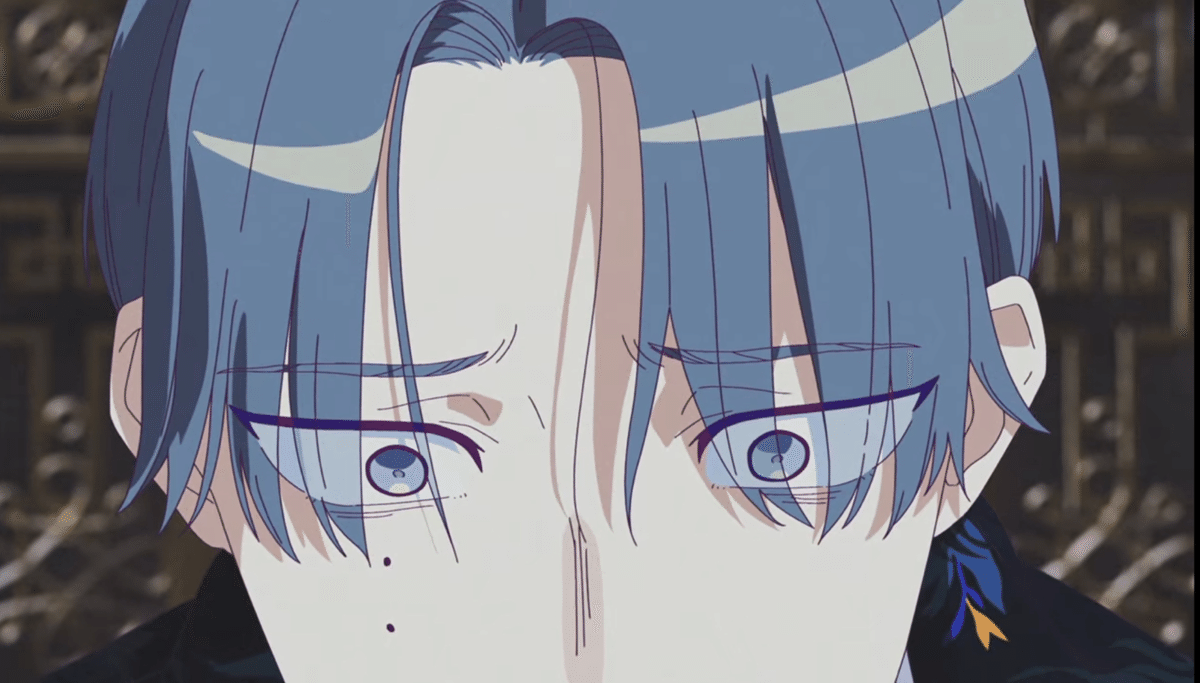

・目の瞳孔の動き

・他の人の見え方(線が何重にも見える視界)

・『味がしない』っていう歌詞と食べてるのに表情の動きがない

統合失調症とは、幻覚、妄想、まとまりを欠いた発語、まとまりのない、もしくは緊張病性の行動、陰性症状(感情の平板化、意欲欠如)の症状のいずれかが認められます。

NO 夢の中で

また泣かれている 責められている統合失調症で見られる最も一般的な幻覚は、幻聴です。その声はしばしば脅迫的、わいせつ、非難めいています。また2人以上の声が会話をしていたり、声が患者さんの生き方や行動を批判したりもします。周りの人からは、幻聴に聞きいってニヤニヤ笑ったり(空笑)、幻聴との対話でブツブツ言ったりする(独語)と見えるため奇妙だと思われたりすることもあります。

そのほかにも体感幻覚(実際にはありえない臓器の異常感覚を指す。例えば脳が燃えている感覚、血管の中を血が騒ぐ感覚など)や幻視を認めることもあります。

妄想とは、思考内容の障害であり、他人から見たら明らかに奇異で非現実的な考えであっても、それを信じて疑わず、他の者がそれを修正しようとしても修正不可能な状態をいいます。

統合失調症で見られる妄想は、被害妄想、誇大妄想、宗教あるいは身体に関する妄想などがあります。

破瓜型(解体型)

破瓜型は、主に思春期から青年期までに発病することが多い統合失調症です。

喜怒哀楽の感情の起伏が起こらなくなる、意欲が低下してしまうなどの陰性の症状が最初に現れるのが特徴です。

その後、少しずつ陽性症状が現れて人格が変わるといった変化が見られます。

破瓜(はか)

女子の数え年で16歳のこと。年齢#解説などを参照。

上より転じて8の2乗で64歳をさす場合もある。

処女喪失の文学的表現。初体験 (性行為)を参照。

統合失調症の病型の一つ。女子に限らず思春期から20歳前後に

発症する。統合失調症シドウが働いてた場所が産婦人科の可能性

解体症状

思考障害や奇異な行動がみられます。

思考障害とは、思考が支離滅裂になることを意味し、話にとりとめがなく、話題が次々に変わることで明らかになります。話す内容が多少混乱している程度の場合もあれば、完全に支離滅裂で理解できない場合もあります。

奇異な行動は、子どもじみた行為、興奮、不適切な外見、不衛生、不適切な行為などの形で現れます。その極端な形態の1つが緊張病という状態で、硬直した姿勢を崩さず、周囲の人が体を動かそうとすると強く抵抗したり、対照的に無作為に動き回ったりします。

ダブルバインド

ダブルバインドとは

メッセージとその裏に隠されたメタメッセージとの間に矛盾が含まれている状態のこと

2倍の、2重のなどの意味を持つ「Double」

束ねる、より合わせるなどの意味を持つ「bind」

を合わせた造語

メッセージの中に複数のレベルが存在するコミュニケーション状況のこと。

よく似た症状が、統合失調症です。統合失調症とは、情報や刺激に敏感になって脳が対応不可能な状態に陥るため精神機能が働かなくなる疾患のこと。ダブルバインドの状態に陥れば、統合失調症のように感情や思考などをまとめられなくなります。

ミルグラム来る前から統合失調症の症状が強いなら、今生きたくない自分が生きている、そのおかげで医療行為により救われた人がいる状況に置かれて症状が悪化している可能性がある

相貌失認?

相貌失認(そうぼうしつにん、Prosopagnosia)とは脳障害による失認の一種で、特に「顔を見てもその表情の識別が出来ず、誰の顔か解らず、もって個人の識別が出来なくなる症状」を指す。

俗に失顔症とも呼ばれる。

頭部損傷や脳腫瘍・血管障害等が後天的に相貌失認を誘発する要因となる。

シドウ以外の人がぼやけている?

⇒他の人間を認識できないストレス状態の可能性

統合失調感情障害(SD)

シドウをローマ字にすると(Sidou)

なのでそれから略語を探してみた

SD(schizoaffective disorder)

統合失調症の症状と、気分障害(感情障害)の症状の両方がみられる疾患です。

躁、うつなど気分障害の症状が無く、気分的に安定しているときに、幻覚、妄想などの症状がある場合にこの診断がつけられます。

若干女性に多く見られるのが特徴です。発症は若い方に多い傾向が見られます。

治療は気分障害と同じく気分安定薬を使いますが、症状に応じて統合失調症と同じように抗精神病薬を、場合によっては両方の薬を使うこともあります。

散々泣いちゃって そりゃそうだ「そう」→「躁」

病的なまでに気分が高揚して、開放的になったり怒りっぽくなったりした状態のことです。

尊大な振る舞いをする、延々しゃべり続ける、考えが次々飛躍する、注意が散漫になる、活発に活動し寝なくても平気なほどになる、焦燥感が目立つ、といった様子もみられ、ギャンブルや買い物などの浪費が盛んになるといった問題行動を伴うこともあります。症状はあるものの、社会的機能に著しく障害をきたすほどでない場合は軽躁状態といいます。

多くの場合、うつ状態と躁状態とが交代でみられる双極性障害(躁うつ病)の病状の一つとして現れます。他者に攻撃的となることもあり、周囲への影響も大きいものです。本人にとっても単純に気分爽快というわけではなく、情動の不安定さがかなり目立つので、早めに精神科などの専門家に相談し、治療につなぐ必要があります。

時には、身体疾患や薬物の影響によって躁状態に見えることがあります。

身体的な要因としては、甲状腺疾患やクッシング症候群といった内分泌疾患、脳炎・神経変性疾患といった中枢神経系疾患、ステロイド薬といった医薬品、または違法薬物などがあります。

これらの場合は、精神疾患としての治療というよりも、個々の身体的な要因に対する治療や対処が必要です。

解離性味覚障害

どんどん薄まって 噛んだって味がしないんだ

不要なら 興味ないね

柘榴を食べているシーン

柘榴の味は甘い味をしているがそれを食べている時に「どんどん薄まって噛んだって味がしない」って言っている事から、前は感じられてた甘味を感じることが出来なくなった(感覚が薄まっていった)

つまり、甘味を感じることが出来なくなった。

甘味や苦味といった特定の味だけを限定的に感じられなくなる場合のことを解離性味覚障害という。

これが当てはまるのではないかと考えられた。

甘味はストレスを感じると一番最初に感じなくなるものである。

→強いストレスがかかって統合失調症の症状が悪化して、解離症状が起き、味を感じられなくなった。

メディカルフェティシズム

【http://takei.anonyment.com/wp/?s=メディカル】

思想が暴走すると、代理ミュンヒハウゼン症候群になってしまう可能性もある

ミュンヒハウゼン症候群は、周囲の関心を自分に引き寄せるためにケガや病気を捏造する症例だが、その傷付ける対象が自分自身ではなく身近の者に代理させるケースを代理ミュンヒハウゼン症候群という。

HSP

HSP(Highly Sensitive Person)

ハイリー・センシティブ・パーソンHSPとは、生まれつき「非常に感受性が強く敏感な気質もった人」という意味で、「Highly Sensitive Person(ハイリー・センシティブ・パーソン)」と呼び頭文字をとって「HSP(エイチ・エス・ピー」と呼ばれています。

HSPは環境や性格などの後天的なものではなく、先天的な気質、即生まれ持った性質であることがわかっています。

統計的には人口の15%~20%。5人に1人があてはまる『性質』であり、稀ではありませんが、裏を返せば、約8割の人はこの性質にはあてはまらないため、HSPの特性は共感を得ることが難しく、HSPでない人たちとの差に自己嫌悪を感じることや、まわりに合わせようと無理をして生きづらさを感じやすくなる性質といえます。

HSPの生まれつきの特性

HSPの人は以下のような特徴があります。

深く情報を処理する

場や人の空気を深く読み取る能力に長けていますが、情報を読み取りすぎるために必要以上に疲れてしまう原因にもなります。過剰な刺激を受けやすい

HSPの人は外部からの刺激に敏感なため、人混みや物音・光、食べ物の味やにおい、身につけるもの、気候の変化、人が発するエネルギー等、五感で受ける刺激に対して過度に反応する傾向があります。さらに、相手の感情や周りの雰囲気、気候の変化や電波(電磁波)、目に見えないエネルギー(人が発するものも含む)に対しても敏感に反応しやすいとされています。共感しやすい

親や自分の周りの人の感情を読み取り、自分を合わせることが多いのも特徴の一つです。また小説やドラマなどで、作品に強く感情移入することもあります。心の境界線が薄い・もろい

心の境界線とは、自分のテリトリーもしくは自分が自分であるためのバリアのようなものです。HSPの人はこの心の境界線が薄くてもろいため、容易に相手からの影響を受けてしまいます。その性質は、人の気持ちを敏感に感じ取り、深く共感する一方、相手に対して過剰に同調したり、相手の気分や考えに引きずられるなど、本音がわからずに自分を見失ってしまいことがあります。疲れやすい

HSPの人は刺激に敏感であるがゆえ、疲れやすいという特徴を持っています。いつも周りに気を遣っているため、楽しいことであっても疲れてしまう傾向があります。

疲れやすいのは「何かをしている」時に限りません。HSPの人は普段から無意識に周りの刺激をアンテナのように拾い集めているため、人混みにいる時や、周りの人のネガティブな感情に巻き込まれている時にも大きく消耗してしまいます。自己否定が強い

HSPの人はその繊細さから、対人関係において余り相手を責めることをしません。良心的で優しく、相手のことを優先する傾向があります。その半面、相手のことを気にするあまりに些細なことでも「自分が悪いのではないか」と自分を責め悪い方向に考えてしまう傾向もあります。

ネガティブ思考で自分に自信がないため、周りからの怒りの標的にされることも多く、自分の本音を隠してしまうことから人との関わりが苦手という特徴があります。

つまり、HSPとは人よりも感度の高いアンテナを常に張っている状態なのです。

そしてこの感度のいいアンテナは、小さな仕草や言動で相手の気持ちを汲み取ることができたり、色々なものに深く感動できたりしますが、反面様々なことを敏感に感じ取り過ぎてストレスの要因になるのです。

日本人は国民性から、HSPの割合が海外の人より比較的高いと言われています。

HSS型HSPの特徴

外交的で刺激を求めるが、傷つきやすいというHSS型HSPの人々の特徴

刺激を求めて出かけるが、外に出ると人混みや騒音が気になってぐったり疲れる

やってみないとわからないと思っているけど、結局考えすぎてチャレンジできない

やる気満々で物事に飛びつくが、すぐに飽きてしまう

周囲からは明るく元気だと思われているが、実際は違う

周囲からは落ち着いているように見えるが、実際はテンパっている

初対面で打ち解けるのは得意だが、次第に距離ができる

自虐で笑いを取ろうとするけど、いじられると傷つく

大胆な行動をとるのに、小さなミスをずっと気にする

好奇心旺盛だが、常に警戒している

自己肯定感が低いが、自信は持っている

周囲から見ればとても社交的で、頼りになる存在のように感じられますが、当の本人は周囲のイメージとは違い、家に帰ればぐったりと疲れてしまったり、矛盾する気持ちに苦しんでいるのです。

HSS型HSPは、自分が安心して過ごせる環境ではないものの、置かれた環境に適応しようと頑張った結果として上記のような特徴が見られるようになるともいわれています。

無理をした結果、HSP気質の自分と矛盾が生じるようになってきてしまったのかもしれません。

社会の役に立とうと医者になったシドウだが、人の生き死にに触れ続けて心を消耗していった可能性

感覚鈍麻

刺激に対する反応がにぶく、それによって起こる様々な困難(こんなん)や不便さがあることをいう

どん‐ま【鈍麻】 の解説

[名](スル)感覚がにぶくなること。

「神経が―する」

怪我をしても自分で気づけない

温度感覚がにぶいことで服装の調節が難しく体調不良になるときに命の危険にもつながる状況が起こることがある

サドマゾフィリア

サディズムとマゾヒズムが混合した状態

騙される方か騙す方か

アダルトチルドレン

プリンス

親の理想を押し付けられ、その通りに生きてきたため、自己を持つことなく大人になるアダルトチルドレンのタイプが「プリンス・プリンセス」です。

自己を持たない為、自分の意見ではなく周りに合わせる事によって生きてきたため、指示が良く通る、協調性が高い反面自己肯定力が低く、周りに流されやすい傾向にあります。成人してからは、悪徳商法や詐欺に引っかかってしまう、ホストやギャンブルに入れ込んでしまうなどの傾向があります。

ロンリー

アダルトチルドレンのタイプとして「ロンリー」がその一つとされることがある。ロストワンよりも徹底している。一言で言えば「引きこもり」が近い。

本質的には孤独。

自分の殻に閉じこもり、他者を寄せ付けない。上部だけは人間関係を作るタイプと、一切の人間関係を拒絶するタイプがあるとされる。自己開示を拒否するため、深い人間関係を築けない。

もちろんこれは相手を選ぶべきだが、仮に選んだ相手/仲良くなりたい相手がいたとしても、これができない。人間関係において自分が満たされること、理解されること、助けてもらえること、愛されること、認められること、全て初めから諦めることで自分の心を守ろうとしている。

お望み通りに人間関係のトラブルはほぼ起きない。相手が居ないため。

喫煙室に一人でいるところ

特定の相手にしか絡みに行かないところ

から。

反応型愛着障害

愛着障害とは

養育者との愛着が何らかの理由で形成されず、子供の情緒や対人関係に問題が生じる状態です。

主に虐待や養育者との離別が原因で、母親を代表とする養育者と子供との間に愛着がうまく芽生えないことによって起こります。

〇人に対して過度に警戒する・・・

「反応性アタッチメント障害(反応性愛着障害)」

ケアテイカー

ケア(Care)をテイク(Take)する、という名のついたケアテイカー型アダルトチルドレンは、相手に対する深い思いやりがある反面、誰かに尽くすことで自分の居場所を確保しようとします。

逆の言い方をすると

「誰かに尽くさないと、自分の価値が感じられない」

という状況に陥りがち。

誰にでも優しく、いつも天使のような笑顔でみんなの世話をするため

「とても気のつく人」

「思いやりのある人」

「優しい人」

と思われがちなのがケア・テイカーの第一印象ですが、

「気遣いできなければ存在価値が無い」と思い込んでいるところが問題なのです。

職業が「医者」

ケアテイカーの人が目指す、なりたいと思うものは

医者や福祉関係が多いため。

スーパーチャイルド

スーパーチャイルドというのは、職場などで優等生を演じようとして息苦しさや疲労を感じてしまう心理的要因となっている心の働きの癖です。

それは、幼少期の親子関係の中で優等生を演じる必要性を感じて演じ続けた結果、自分の心の中に生じます。

スーパーチャイルドとして育った子供は、家庭に内にある問題を感じて自分だけは親に迷惑を掛けないように優等生を演じていて、大人になってからもその癖が取れずに親に対しても自分の本音が言いずらい、職場でも優等生を演じて生き辛いという悩みを抱えています。

スーパーチャイルドの特徴

スーパーチャイルドを抱えたまま大人になった人は、下記のような悩みを抱えやすい傾向があります。

受験や仕事の失敗などをした時、一気に自尊心が低下して心が折れてしまう。

いつも優等生でいようと気を張り詰めているため、神経質になり心が疲れてしまう。

恋愛において『自分の助けが必要だ』と感じる子を選び、苦労が絶えない。

結婚すると家事や育児を完ぺきにこなそうとして、できないことに自己嫌悪になる。

仕事でも結果を残さないと存在価値がないと感じて、結果を出しても焦燥感が付きまとう。

PD

病気ではなく、あくまでも性格の傾向

生活に支障をきたすレベルになって病気になる

シゾイドパーソナリティ障害

他者や社会に関して無関心で、周囲からは一匹狼のように見えるし、批判されても気にしない。

そんな人は、シゾイドパーソナリティ障害の可能性があります。

シゾイドパーソナリティ障害とは

そもそもシゾイド(Schizoid)とは、「社会的に孤立していて、対人接触を好まず、感情の表出が乏しく、何事にも興味や関心が無いように見える」という性格特徴を表す言葉です。

英語の意味は「精神分裂病傾向の、分裂質の」という意味です。

他に、統合失調質パーソナリティ障害、スキゾイドパーソナリティ障害と呼ばれることもあります。

有病率

有病率は、「全米併存症再調査研究パートⅡ」によると4.9%と推定されています。また、2001~2002年に行われた「全米におけるアルコールおよび関連疾患に関する全国疫学調査」では3.1%と推定されています。男女比では男性のほうが多く見られ、なおかつ強い障害を引き起こすようだと考えられています。

経過

シゾイドパーソナリティ障害を抱える人は周囲から孤立することが多く、友達ができない、学業成績が良くないといったことから明らかになることが多いです。また、他者との関わりをあまり持たないため、周囲からは変な人だと思われ、いじめにあうこともあります。

原因

原因ははっきりとはしていませんが、統合失調症または統合失調症型パーソナリティ障害を持つ人の親族で高くいなっているかもしれないという遺伝的要因が考えられています。

シゾイドパーソナリティ障害の症状

シゾイドパーソナリティ障害は、上記の言葉のとおり、社会的関係からの離脱、対人関係場面での情動表現の範囲の限定などが見られるものです。人と親密な関係を築きたいという思いがなく、そういったことで満足感を得ることができないです。

具体的な症状としては、以下のようなものが挙げられます。

他者との関わりを好まない

1人で楽しむ趣味ばかりである

他者との性体験に全く興味がない

他者から何を言われても無関心

喜びを感じる行動が少ない

友人がほとんどいない

挑発されても怒ることができない

笑ったりうなずいたりという反応がない

統合失調型パーソナリティ障害

統合失調型パーソナリティ障害は、親密な関係では急に気楽でいられなくなること、そうした関係を形成する能力が足りないことなどが特徴のパーソナリティ障害です。

名称に「統合失調」とありますが、統合失調症とは別の障害です。統合失調症に似た症状が特徴ですが、統合失調症特有の異常はありません

統合失調型パーソナリティ障害の症状

統合失調型パーソナリティ障害は、認知的、知覚的歪曲と風変わりな行動があることが特徴です。

具体的には、以下のような症状があります。

偶然の出来事や事件に対して誤った解釈をして、普通でない意味付けをする(特に人に対して見られる)

奇妙な信念(迷信、テレパシー、第六感)を持っており、行動に影響を及ぼしている

⇒花人形の儀式的な部分

誰もいないのに誰かがいるように感じるなど、普通でない知覚体験がある

話が曖昧だったり、細部にこだわりすぎたり、紋切り型に見えるなど、考え方や話し方が奇異

変に疑い深く、妄想的

TPOに合わせた服装ができない(社会的慣習への意識が少ない)

対人関係を煩わしいものだと思っている

慣れない人が多い環境だと不安を感じ、時間が経ってもその不安は簡単には弱まらない

奇妙な信念というのは、例えば「悪い出来事を避けるために、家の周りを3周してから家に入る」という行動を取り、それが実際に悪い出来事を避けていると考えたりします。

https://tokyo-brain.clinic/psychiatric-illness/personality-disorder/5304

演技性人格障害

演技性パーソナリティ障害の患者は、広範囲でかつ過度な情動性および注意を引こうとする行動を取るのが特徴です。自分に注目が集まるように、不適切なほど性的に誘惑な格好をしたり、他人を挑発したりします。

有病率

米国で2001~2002年に行われた「米国におけるアルコールおよび関連疾患に関する全国疫学調査」のデータでは、演技性パーソナリティ障害の有病率は1.84%と推測されています。

女性のほうが多く診断されますが、男女比は変わらないという報告もあります。

原因

演技性パーソナリティ障害の原因は明らかになっていません。幼少期に保護者からの愛情が不十分であったことなどが原因になる可能性があります。また、両親や親戚などに演技性パーソナリティ障害の方がいる環境で育つことも関係していると言われています。また、他には個人の性格的要因、教育環境が関係すると考えられています。

経過

演技性パーソナリティ障害は成人期早期までに始まり、加齢とともに症状が治まっていく傾向があります

演技性パーソナリティ障害の症状

他者の注目を引くために様々な手を使うのが特徴です。また、注目を浴びることができないと機嫌が悪くなります。具体的な症状(行動の特徴)は以下のようなものが挙げられます。

・自分が話題の中心になっていないと気が済まない

・過度に性的に誘惑的な格好をする

・他人との関係で役柄を決め、演じることがある(「犠牲者」と「お姫様」など)

・注目を集めるために泣いたり、周囲を非難したりする

・作り話をしたり(虚言癖)、自分から騒動を起こそうとする

・些細な出来事を誇張して話す

・異性として興味のない人に対しても性的なアピールをする(先生や主治医など)

・目新しいものに飛びつくが、すぐに飽きる

・新たな対人関係に興奮を覚えるため、人間関係が長続きしない

・他人の意見に影響されやすく、騙されやすい

・周囲からは面倒な人と思われたり、誰に対しても誘惑するような行動を取るため同性の評価が悪くなりがちです。また、公衆の面前で情熱的な抱擁をしたり、そこまで仲良くないのに「唯一無二の親友」などと紹介することで困らせたり恥ずかしい思いをさせることがあります。

また、実際の自殺の危険性は分かっていませんが、臨床経験から自殺の素振りや脅しを行う危険が高いとされています。注意を引いたり、これはより親切な世話を強要したりするために行われる事が多いです。

さらに、演技性パーソナリティ障害は身体症状症、転換性障害(機能性神経症状障害)、うつ病を高い確率で合併しています。

極刑になるために、人殺しをしまくった最低ドクターを演じている説

境界性人格障害

気持ちや行動、対人関係が不安定になりやすく、日常生活や仕事で著しい苦痛や支障を引き起こしてしまう障害です。

基本的には、相手の気持ちを敏感に察することができるため、相手のために(時として必要以上に)頑張ったり、思いやりのある行動をとったりすることが多い方々です。

ただ、相手が自分を見捨てて離れていく、自分を大事にしてくれていない、と感じると、不安や怒りが急に強くなり、うまくコントロールできなくなってしまいます。

冷静になると、なぜあんなことをしてしまったのか…と自分を責めてしまい、とても辛い気持ちになり、さまざまな影響が出ます。

アメリカの調査では有病率は一般人口の約2%で、その約7割が女性であり、わが国でも同程度と考えられています。

うつ病や不安症、PTSD、摂食障害などが併存する場合もあります。

衝動コントロール

過剰な買い物や浪費、万引き、過食、ギャンブル、危険な運転などの衝動的な行動をとることがあります。

また、アルコールなどの薬物、安全ではない性行為などへの嗜癖も見られます。

リストカットなどの自傷行為、自殺のそぶりや脅しをくり返す傾向も見られます。

これらは、重要な相手から見捨てられた、拒絶された、と感じることがきっかけとなりやすいです。

自傷行為や自殺のそぶりが、周りからの関心や助けを得ようとしてアピールしている、と誤解されてしまうこともあります。

感情

周りの人が自分を理解してくれない、冷たくなった、などのきっかけで怒りが強くなり、コントロールが難しくなってしまいます。これらは、相手を傷つけるような激しい態度と言葉になって表れます。怒りの表出は、その後の恥ずかしさや相手に申し訳ない、という感情につながり、自分が悪いからだ、という感覚が強まります。

また、自分が空っぽな感じ、自分に何かが欠けているという感じ(空虚感)を長く抱えている人もいます。

認知

激しいストレスを感じている時、現実的ではない考えが出てきたり、現実感がなくなったりすることがあります。

見捨てられることへの不安に関連して一時的に起きることが多いです。

症状の機軸となるものは不安定な思考や感情、行動およびそれに伴うコミュニケーションの障害である[2]。

具体的には、衝動的行動、二極思考、対人関係の障害、慢性的な空虚感、自己同一性障害、薬物やアルコール依存、自傷行為や自殺企図などの自己破壊行動が挙げられる[5]。また激しい怒り、空しさや寂しさ、見捨てられ感や自己否定感など、感情がめまぐるしく変化し、なおかつ混在する感情の調節が困難であり、不安や葛藤を自身の内で処理することを苦手とする[6]。

衝動的行為としては、性的放縦、ギャンブルや買い物での多額の浪費、より顕著な行為としてはアルコールや薬物の乱用がある。さらに自己破壊的な性質を帯びたものとして、過食嘔吐や不食などの摂食障害がある。自己破壊的行為で最も重いものは自殺であるが、そのほかにもリストカットなどの自傷行為、自殺企図(薬物の過量服薬等)により実際に死に至ることもある。

自己愛性人格障害

自己愛性パーソナリティ障害の特徴は、「自分は特別で重要な存在である」と誇大な感覚を持っていることです。

常に自分の能力を過大評価し、しばしば自慢げに見栄を張っているように見えます。自分は褒められて当然であると思い込んでおり、賛美が得られない時は驚くかもしれません。自分の成功や権力、美しさ、理想的な愛などについての空想にふけっていることもあります。 自己愛性パーソナリティ障害の人達は、自分を理解できるのは特別な人か地位が高い人だと思っていますし、そうした人達と関係があって当然だと思っていることがあります。一方で、他人の努力や貢献は過小評価します。相手の気持ちに共感できないため、しばしば人間関係上の困難を抱えます。

この障害のある人は心が傷つきやすく、抑うつ傾向があります。表には出さないかもしれませんが、批判された言葉が脳裡を離れず、恥をかいた、うつろで空しいなどと感じ続けるかもしれません。 なお、WHOの診断ガイドライン「ICD-10」では、自己愛性パーソナリティ障害をF60.8「他の特定のパーソナリティ障害」に分類しています。

診断基準:DSM-5

誇大性(空想または行動における)、賛美されたい欲求、共感の欠如の広範な様式で、成人期早期までに始まり、種々の状況で明らかになる。以下のうち5つ(またはそれ以上)によって示される。

自分が重要であるという誇大な感覚(例:業績や才能を誇張する、十分な業績がないにもかかわらず優れていると認められることを期待する)。

限りない成功、権力、才気、美しさ、あるいは理想的な愛の空想にとらわれている。

自分が“特別”であり、独特であり、他の特別なまたは地位の高い人達(または団体)だけが理解しうる、または関係すべきだ、と信じている。

過剰な賛美を求める。

特権階級(つまり、特別有利な取り計らい、または自分が期待すれば相手が自動的に従うことを理由もなく期待する)。

対人関係で相手を不当に利用する(すなわち、自分自身の目的を達成するために他人を利用する)。

共感の欠如:他人の気持ちおよび欲求を認識しようとしない、またはそれに気づこうとしない。

しばしば他人に嫉妬する、または他人が自分に嫉妬していると思い込む。

尊大で傲慢な行動、または態度。更新 2022/10/24

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?