誕生日記念 フータ中心考察

DECO*27×OTOIRO×山中拓也による視聴者参加型プロジェクト『MILGRAM』の登場キャラクター、梶山 風汰の誕生日記念考察です。

考察を行ったのは、

宗教観を担当したのはみるやね(@milg_mnym )

心理方面を担当したのはらと(@RatoRato934 )です。

⚠️誹謗中傷、否定的な意見はやめてください。

特に、tosで引用する形で誹謗中傷はしないでください。実際にtosで引用して考察を悪く言われたということが実際にあり、考察をしている私達がとても傷ついた出来事があるので、控えて頂けると幸いです。

4月19日

何の日?

・飼育の日

・食育の日

・養育費の日

・乗馬許可の日

・科学技術週間

・プリムローズ・デー

・地図の日(最初の一歩の日)

・独立宣言の日 [ベネズエラ]

・国王誕生日 [スワジランド]

4月19日生まれの星座

星座: 牡羊座(おひつじざ)

ラテン語星座:Aries

英語星座:The Ram

88星座:アンドロメダ座

バテン・カイトス【BatenKaitos】

属する星座:くじら座ξ星

人をまとめる指揮者

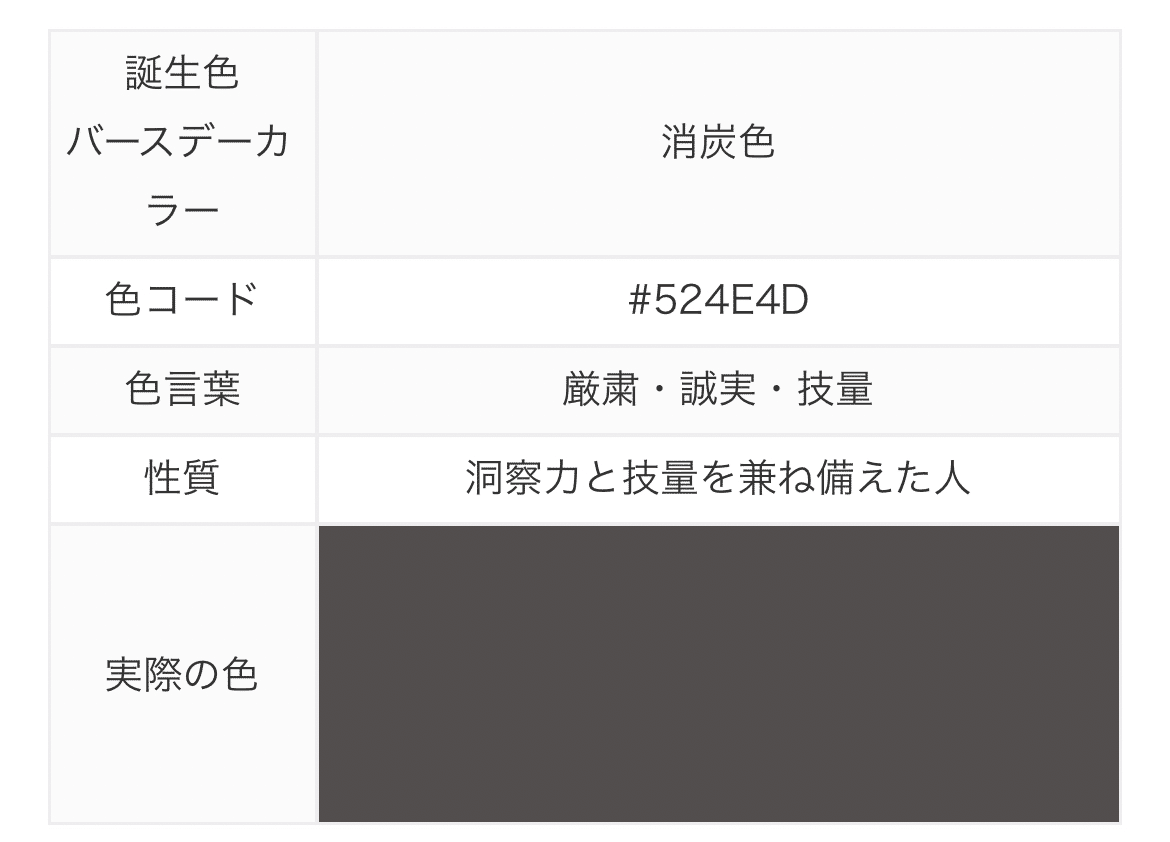

誕生色

事変上等で炎が出てくる→火が鎮火して灰になった

誕生花・バースデーフラワー

1:ラークスパー(千鳥草)

*信頼、軽快

2:デルフィニウム

*高貴、尊大

3:ヒモゲイトウ

*粘り強さ、粘り強い精神、心配ご無用、不死、不滅

4:イチリンソウ(一輪草)

*追憶

5:キショウブ(黄菖蒲)

*幸せを掴む、私は燃えている、消息

誕生石・香水・果物・お酒・鳥

牡羊座と出てきたので

羊🐑について

今回は「羊」を使ったイディオムです。

「羊」の英語。

羊全般: sheep

オス羊: ram

メス羊: ewe

子羊(の肉): lamb

成長した羊の肉: mutton羊に関しては、善良な人、臆病な人、信者、教徒と言った使われ方が多いです。

最後の審判

美術

キリスト教美術において、審判者イエス・キリストを中心に死者のよみがえり、義人と罪人の選別、天国および地獄などを上下左右に配したいわゆる最後の審判図は、9世紀ないし10世紀以降に登場する。

もちろんそれ以前にも、たとえば羊と山羊(やぎ)を選別するキリストといった象徴的な審判図はあったが、「福音書(ふくいんしょ)」(マタイ、24~25章)および「ヨハネ黙示録」を典拠とする壮大な審判図は、ビザンティン美術において写本挿絵や教会壁画が示すように、9世紀から10世紀にかけて準備され、11世紀に定型化したものとみなされている。

西ヨーロッパの中世美術では、10~11世紀の明らかにビザンティン美術の影響下に制作されたものはさておき、12世紀以降のロマネスクおよびゴシック美術のティムパヌム(破風(はふ)の三角壁)彫刻にしばしば最後の審判図が認められるようになる。

ジョットやフラ・アンジェリコをはじめとするイタリア・ルネサンス期の画家たち、メムリンクやションガウアーなどの北方ルネサンスの画家たちも多くの作品を残しているが、この時期の最大の傑作は、ミケランジェロが1541年にバチカンのシスティナ礼拝堂に描いた最後の審判図であろう。

[名取四郎]

『O・クルマン著、前田護郎訳『キリストと時』(1954・岩波書店)』

神の子羊

イエス・キリストのことを指す表現のひとつ。

キリスト教神学において、人間の罪に対する贖いとして、イエスが生贄の役割を果たすことを踏まえており、古代ユダヤ教の生贄の習慣にも由来する表現である。

スケープゴートの由来

羊も山羊も、大昔から生贄として神に捧げられてきた動物です。かつては人間さえも生贄にされた時代がありました。その頃、アブラハムは同じように一人息子イサクを神に捧げようとしましたが、神は天使を派遣しそれを止めました。なのでユダヤ教は人身御供からいち早く足を洗うことができたのです。その時、イサクの身代わりに犠牲になったのは、たまたまそこに居合わせた一匹の羊でした。以降、羊はアブラハムの宗教で神の代理に例えられる動物となったようです。

しかし、山羊の扱いは少し違っていました。旧約聖書のレビ記には、山羊が聞いたら怒りそうな話が出てくるんです。贖罪の日に牡山羊を2匹選び、くじ引きで1匹を「生贄」として神に捧げ、もう1匹を「アザゼルのヤギ」(贖罪山羊)と呼んで荒野に追放したそうです。

アザゼルというのは堕天使のことです。これが他人に罪を被せ迫害する行為、俗に言う「スケープゴート」の由来なのです。

生贄=サクリファイスとスケープゴートは、犠牲になるという点では同じですけども、意味合いは違います。

サクリファイスは尊いものを犠牲にしますが、スケープゴートは穢れを追放、排除するのが目的ですから。

ナチスはユダヤ人が尊いから虐殺したというわけじゃないですよね。サクリファイスは神が中心にあり、スケープゴートは人間が中心にある考え方だといえるかもしれません。時代と共にサクリファイスはなくなりましたが、アザゼルの荒野は広がる一方のようです。

バースデーイラスト

フータの髪型が動物の耳にも見える

事変上等からわかる通りフータは嘘つき嫌い?

4月19日の誕生花として

「薊」がある

「アザミ(薊)」の花言葉

「報復」「厳格」そして薊と姿が似ているが、棘がないものとして

狐薊(キツネアザミ)

花言葉⇒「嘘は嫌い」花言葉は、名前の由来のようにアザミと間違えたという事が由来となっている。

= 花の名は、花がアザミに似ているけれどアザミ特有のトゲがなく、狐にだまされたようだということから名づけられました。

狩人に追われた狐が急いで近くにあったアザミにあわてて化けたとき、トゲをつけ忘れたという逸話があるそうです。

金の靴

シンデレラボーイ

シンデレラボーイ(和製英語: Cinderella boy)

無名の存在から突如として頭角を現したり成功を収めたりした男性。(Wikipedia)

金の靴が出てくる夢の意味

金の靴が出てくる夢は、あなたが社会的な名誉を得ることを暗示しています。金は神の光や聖なるものを表し、あなたにとって、大きな価値があるものを象徴しています。また、靴は社会的な立場や周囲のひとたちを表します。つまり、金の靴というのは、あなたに高い評価が与えられる前触を示唆しているのです。縁起がいい夢ですので、自分を信じて前へ進みましょう。追い風が吹き、あなたはさらに飛躍するでしょう。しかし、金の靴がくすんでいたり、汚れていたりしたならば、少し注意が必要です。

汚れた靴は、あなたのプライドや見栄が原因でトラブルが起こることを示しています。謙虚な心を忘れないようにし、日々正直に生きましょう。そうすることで、トラブルを乗り越えることができるはずです。

アンダーカバー

歌詞

アンダー

罪からのかくれんぼ

さあ尻尾巻いて黙ってどうぞ

アンダー(under)

1 多く複合語の形で用い、下に、低いの意味を表す。

「アンダーグラウンド」

2 ゴルフで、「アンダーパー」の略。「ワンアンダー」⇔オーバー。

3 《underexposureの略》写真で、露出または現像が不十分なこと。

⇔オーバー。

罪からのかくれんぼ

「つみ」

出典:『Wiktionary』 (2021/09/17 15:25 UTC 版)

つみ【罪・辜】

1. (法律) 法、道徳、倫理と言った規範に反する行為。

2. 1 に対して負うべき責任。また、それに対して科される制裁。刑罰。

3. ある行為から生ずる、他人に対する負い目や責任。

4. (宗教) 特に、宗教の教えに反する行為。キリスト教では神の意志に背く行為をいい、仏教では法に背く行為と戒律を犯す行為をいう。罪業。

5. 禁忌を破ること。

6. 欠点。短所。

つみ【罪】

1. 無慈悲なさま。思いやりがないさま。残酷なさま。

* 西洋には、よく、「おれの日記は、死後何十年後でなければ、発表するな」といふやうな遺言をしておく作家がゐるが、これなどは罪なことのやうだが、出たら読まずにはゐられないといふ連中が相当ゐることであらう。(岸田國士 『日記について』)

2. 蠱惑的なさま。人に恋愛感情を抱かせ翻弄するさま。

* 豹一と多鶴子の仲が心配していた通りになったとはっきりわかると、ひそかに豹一に恋をしている女中は、すっかりしょげてしまって、溜息ばかしついていた。泪ぐむことさえあった。/多鶴子はさすがにそれを気づくと、豹一にそのことを冗談めかして言った。/「あんた罪な人ね」(織田作之助 『青春の逆説』)

語源 編集

* 「つつむ」等と同系で、包み隠すべきものであることの意とされる。

つみ【詰み】

将棋で、詰むこと。

王将がどこにも逃げられなくなること。

「から」

から[副・接頭]

[副](あとに否定的な表現を伴って用いる)

まったく。まるっきり。

「から意気地がない」「から役に立たない」

[接頭]名詞や形容動詞に付く。

1 まるっきり、まったく、の意を表す。「からっ」となることもある。「からばか」「からうそ」「からっ下手ぺた」

2 すっかり、すべて、の意を表す。「から一面」「から一散」

か‐ら クヮ‥【果】

〘名〙 植物「からすうり(烏瓜)」の古名。

〔広益国産考(1859)〕〔詩経‐豳風・東山〕

烏瓜の花言葉

「誠実」、「よき便り」、「男ぎらい」

「かく」

かく【郭】

[常用漢字] [音]カク(クヮク)(呉)(漢) [訓]くるわ

1 都市・城の外囲い。また、外囲いのある町や村。「城郭・山郭」

2 特定の一区画。くるわ。「遊郭」

3 物の外枠。「外郭・胸郭・輪郭」

4 (「廓(かく)」の代用字)がらんとして広い。広げる。「郭大」

[名のり]ひろ

[難読]郭公(かっこう)・郭公(ほととぎす)

かく【×喀】

[音]カク(漢) [訓]はく

胸やのどに詰まったものを吐き出す。「喀痰(かくたん)・喀血(かっけつ)」

かく〔クワク〕【郭/×廓】

1 古代中国で、都市を囲んだ土壁。

2 ものの外まわり。また、囲まれた場所。

3 遊郭。遊里。いろまち。

かく【角】

[音]カク(呉)(漢) [訓]かど つの すみ

[学習漢字]2年

〈カク〉

1 動物のつの。「角質/牛角(ごかく)・犀角(さいかく)・触角・一角獣」

2 つののように先のとがったもの。物の先。「角帽/圭角(けいかく)・岬角(こうかく)・折角・頭角・皮角」

3 二直線が交わってできる図形。「角度/鋭角・四角・視角・頂角・直角・鈍角・内角」

4 四角。「角材・角柱」

5 活字一字分の枠。「全角・倍角・半角」

6 すみ。わき。「一角・口角」

7 つの突き合わせて競争する。「角逐・角力(かくりょく)」

8 角力(すもう)。「角界/好角家」

〈つの(づの)〉「角笛/菰角(こもづの)」

〈かど〉「岩角・一角(ひとかど)・町角」

[名のり]つぬ・ふさ

[難読]総角(あげまき)・角子(みずら)・角髪(みずら)

かく【×膈】

[音]カク(漢)

胸部と腹部の間。「横膈膜(おうかくまく)・胸膈」

かく【確】

[ト・タル][文][形動タリ]たしかでまちがいのないさま。また、はっきりしているさま。「確としたことはわからない」「確たる証拠をつかむ」

かく【×恪】

[音]カク(漢) [訓]つつしむ

きまじめに身を持する。

「恪勤(かっきん・かくごん)・恪守」

[名のり]たか・つとむ・つむ

か・く【×舁く】

[動カ五(四)]

1 (二人以上で)物を肩にのせて運ぶ。かつぐ。「駕籠(かご)を—・く」

2 だます。あざむく。

「こんなものを餌(ゑば)にして、—・かれるやうな科(とが)はしねえは」〈洒・二筋道〉

[可能] かける

かく【革】

[音]カク(漢)

[訓]かわ あらためる あらたまる

[学習漢字]6年

〈カク〉

1 動物の皮から毛を取り去り、陰干ししたもの。かわ。「牛革・皮革」

2 革でつくった武器や楽器。「兵革」

3 たるんでだめになったものを建て直す。あらためる。「革新・革命/沿革・改革・変革」

4 「改革」の略。「行革」

〈かわ(がわ)〉「革靴・革製品/帯革・背革」

[難読]撓革(いためがわ)・鞣革(なめしがわ)・滑革(ぬめがわ)

かく【覚〔覺〕】

[音]カク(呉)(漢) [訓]おぼえる さます さめる さとる

[学習漢字]4年

1 外から来るものに触れて意識が起こる。意識。「感覚・幻覚・錯覚・視覚・触覚・知覚・聴覚・味覚」

2 今までわからなかった道理や意味に気づく。さとる。「覚悟/才覚・自覚・正覚(しょうがく)・先覚・直覚・不覚」

3 人に気づかれる。「発覚」

4 眠りから目ざめる。「覚醒(かくせい)」

[名のり]あき・あきら・さだ・さと・さとし・ただ・ただし・よし

[難読]覚束(おぼつか)ない

かく【×劃】

[音]カク(クヮク)(呉)(漢)

1 区切る。区切り。「区劃」

2 区切り目がついたようにはっきりする。「劃然」

[補説] 「画」のの1・2と通用する。

かく【覚】

仏語。

1 対象を覚知するもの。心。心所(しんじょ)。

2 心が妄念を離れている状態。

3 涅槃(ねはん)の理を悟ったうえでの智慧。菩提(ぼだい)。

4 仏陀(ぶっだ)。覚者。

かく〔クワク〕【×槨】

墓室内部の棺を保護するもの。木槨・石槨・粘土槨・礫槨(れきかく)・木炭槨などがある。

かく【▽鶴】

[常用漢字] [音]カク(漢) [訓]つる たず

〈カク〉

1 ツル。「鶴唳(かくれい)」

2 ツルのような。長い首、白さ、長寿などのたとえ。「鶴首・鶴寿・鶴髪」

〈つる(づる)〉「白鶴・夕鶴・千羽鶴」

[名のり]ず・つ

[難読]田鶴(たず)・鶴嘴(つるはし)・真鶴(まなづる)

か・く【書く/描く/▽画く】

[動カ五(四)]《「掻く」と同語源》

1 (書く)文字や符号をしるす。「持ち物に名前を—・く」

2 (書く)文章を作る。著す。また、著作する。「日記を—・く」「本を—・く」

3 (描く・画く)絵・模様や図をえがく。「眉を—・く」「グラフを—・く」

[可能] かける

[用法] かく・しるす——「文字を書く(記す)」では相通じて用いるが、新聞・雑誌の記事、論文、小説などの場合は「書く」を用いる。「書く」には、ある長さの、まとまったものを文章として表現する意味があるからである。「小説を記す」とはあまり言わない。◇「記す」は文字として残す意で、「名前を記す」「心に記す」などと用いる。◇類似の語に「したためる」がある。「したためる」は文章語的で、ややあらたまって、「手紙をしたためる」などと用いるほか、「朝食をしたためる」のように、食事をする意味にも用いる。

かく【客】

1 「きゃく」の文語的表現。訪問者・買い手・旅人などのこと。

「牛飼君の—となるは将に大いに驥足(きそく)を伸ぶべき道じゃ」〈魯庵・社会百面相〉

2 主となるものに対し従となるもの。「主客転倒」

かく【×赫】

[音]カク(漢) [訓]かがやく

1 赤々と燃えるように輝く。「赫奕(かくえき)・赫灼(かくしゃく)」

2 勢いが盛んなさま。「赫赫・赫怒」

[名のり]あきら

かく【隔】

[常用漢字] [音]カク(漢) [訓]へだてる へだたる

1 間に何かをおく。へだてる。へだたり。「隔世・隔絶・隔壁・隔離・隔靴掻痒(かっかそうよう)/遠隔・間隔・懸隔」

2 心理的に分けへだてる。「隔意/疎隔」

3 継続する時間単位を一つだけとばすこと。「隔月・隔日・隔週・隔年」

4 (「膈」の代用字)胸と腹の間。「横隔膜」

かく【核】

1 果実の中心にある種子を保護している堅い部分。さね。

2 ⇒細胞核

3 「原子核」の略。「核融合」

4 ⇒凝結核(ぎょうけつかく)

5 核兵器のこと。「核廃絶」

6 地球の中心部。深さ2900キロから中心までの部分。ニッケル・鉄などからなり、液体状の外核と高密度の固体である内核とに分かれる。地核。コア。

7 環式化合物の環の部分。ベンゼン核など。

8 真珠養殖で、母貝に入れる小片。

9 物事の中心。核心。中核。「グループの核として活躍」

10 ⇒神経核

かく【角】☆

[名]

1 一点から出る二つの半直線がつくる図形。また、その開きの度合い。角度。「角の大きさ」

2 四角なもの。方形。「ジャガイモを角に切る」

3 断面が四角の長い材木や石材。角材。「三寸角」

4 将棋の駒の一。角行(かくぎょう)。

5 動物のつの。また、つので作った笛。つのぶえ。

「—ヲ吹ク」〈和英語林集成〉

6 紋所の名。角形を図案化したもの。

7 中国・日本音楽の階名の一。五声の第3音。

8 二十八宿の一。東方の第一宿。乙女座のスピカを含む。すぼし。角宿。

9 《jiao》中華人民共和国の補助通貨単位。1角は1元の10分の1。チアオ。

10 《方形であるところから》一分金あるいは一分銀。

「早々買ひ給へと一—投げ出せば」〈浮・胸算用・二〉

[形動][文][ナリ]四角なさま。

「紫檀の—な名刺入を置いて」〈漱石・門〉

☆神の子羊をまとめているところに繋がる

かく

〖拡〗 (擴) カク(クワク) ひろげる

1. ひろくする。ひろがる。 「拡大・拡充・拡張・拡声器・軍拡」

→フータの罪は小さいことが拡大して見られている可能性

かくれ【隠れ】

1 名詞の上に付いて接頭語的に用い、外見からそうと判断できないものを表す。「隠れファン」「隠れ待機児童」

2 人に知られないでいること。

「遂には—あるまじければ」〈平家・一〇〉

3 ほかから見えない所。物陰。

「物の—よりしばし見ゐたるに」〈徒然・三二〉

4 尻。

「—に在るをば黒雷(くろいかづち)といふ」〈神代紀・上〉

隠

読み方:かくれ

1. 夕暮頃-日没ノ意。〔第一類 天文事変〕

2. 夕暮頃のことを言ふ。日光が隠れると言ふ意味から来たものである。〔犯罪語〕

3. 〔犯〕夕暮のこと。「ガリ」参照。

4. 夕暮頃のことをいふ。

5. 夕暮、日没、陽がかくれる故。

6. 夕暮。長野 闇屋仲間。

7. 夕暮。〔闇屋〕

8. 夕暮。陽が隠れるから。〔盗〕

「れん」

れん

〖恋〗 (戀) レン・こう・こい・こいしい

1. 思いしたう。思いこがれる。 「恋情・恋愛・恋慕・恋恋・失恋・邪恋・哀恋・悲恋・愛恋」 れん

〖連〗 (連) レン・つらなる・つらねる・つれる しきりに

1. 1. つづく。つづける。ならべてつなぐ。

「連山・連名・連歌・連句・連結・連合・連盟・連邦・連鎖・連続・連絡・連繫(れんけい)・関連・一連」 2. 2. ひきつづいて。しきりに。 「連日・連夜・連呼・連作・連発・連戦連勝・流連」 3. 3. かかりあいになる。 「連座」

4. 4. なかま。道づれ。つれになる。 「連中・常連・かっぱ連・悪童連」 5. 5. 「連盟」「連合(会)」などの略。 「全学連・日本経団連・国連」 6. 6. つづいたもの、編んだものを数える語。 「数珠(じゅず)一連」 7. 7. 印刷用紙を数える単位。「嗹」に同じ。 「キロ連」(一千枚) ▷ ⑺は ream の音訳。 れん

〖蓮〗 (蓮) レン・はす

1. 水草の一つ。すいれん科の多年生植物。はす。

はちす。

「蓮華(れんげ)・蓮根・白蓮(びゃくれん)・紅蓮(ぐれん)・木蓮・水蓮・睡蓮」 https://greensnap.jp/article/8893

花言葉:

蓮の代表的な花言葉は、

「清らかな心」「休養」「神聖」「雄弁」「沈着」

「離れゆく愛」「救済」

れん

〖廉〗 (廉) レン かど・やすい

1. 1. かどがある。きまり正しい。いさぎよい。私欲がない。 「廉士・廉直・廉潔・廉恥・清廉」 2. 2. 無欲。安く売る。安売り。やすい。 「廉価・廉売・低廉」 3. 3. 堂の周囲のかどだっている所。かど。すみ。 「廉棱(れんりょう)」 4. 4. 明らかにする。はっきりさせる。 「廉察」 れん

〖煉〗 レン・ねる

1. 1. 金属を火にとかして質のよいものにする。ねる。きたえる。「錬」に同じ。 「精煉・洗煉・鍛煉」

2. 2. 粉状のものをこねる。ねりあわす。こね固める。 「煉丹・煉瓦(れんが)・煉炭・煉乳」 れん

〖練〗 (練) レン・ねる

1. 1. くり返し手をかけ、質のよいものにする。ねる。 「練熟・練習・練達・練磨・練兵・練武・熟練・操練・訓練・調練・教練・老練・洗練・未練」 2. 2. よいものをより分ける。えらぶ。 「試練・精練」

* 絹糸をねる。

* ねりぎぬ。 「素練」

れん

〖錬〗 (鍊) レン ねる

1. 1. 金属をきたえる。ねる。 「錬鉄・鍛錬・錬金術」 2. 2. 薬をねる。 「錬薬」 3. 3. 念を入れてよいものにする。ねりきたえる。 「錬磨・錬成・錬熟・精錬・修錬・百錬」 れん

〖憐〗 レン・あわれむ・あわれみ

1. 1. 気の毒に思う。かわいそうに思う。あわれむ。 「憐憫(れんびん)(れんみん)・憐察・憐情・哀憐」

2. 2. いじらしく思う。愛すべく思う。 「可憐・愛憐」

れん

〖聯〗 レン・つらなる・つらねる

1. 1. くみあわせる。切れないでつながっている。つづける。 「聯合・聯盟・聯邦・聯結・聯鎖・聯想・聯珠・聯聯・聯立・聯句・聯隊・聯綿・関聯」 2. 2. 対(つい)になるもの。壁面また出入口の左右などに、相(あい)対してかけて飾りとする、細長い書画の板。 「門聯・柱聯・対聯」 3. 3. 《名・造》漢詩の、律の対句(ついく)のよび名。 「聯句・頷聯(がんれん)・頸聯(けいれん)」 4. 4. 詩をいくつかに句切って、何行かを一まとめにしたもの。 「この詩は三聯から成る」

「ぼ」

ぼ

〖母〗 ボ・はは モ

1. 1. 子を産んだ人。女親。はは。父の配偶。 「お母(かあ)さん」

* おやもと。帰るべきところ。基地。 「母船・母艦・母港・母語」

* 出身地。 「母国・母校」

2.

3. 2. 物をつくり出すもととなるもの。 「母型・字母・酵母」 ぼ

〖募〗 ボ・つのる

1. 招き集める。つのる。 「募集・募債・募兵・募金・徴募・応募・公募・急募」 ぼ

〖墓〗 ボ・はか

1. 人をほうむる場所。はか。 「墓地・墓所・墓前・墓石・墓碑・墓誌銘・墓標・墓穴・墓参・墳墓・陵墓・展墓」

ぼ

〖慕〗 ボ・したう

1. なつかしく思う。思いをよせる。したう。 「慕情・欽慕(きんぼ)・敬慕・思慕・愛慕・恋慕・追慕」

ぼ

〖暮〗 ボ・くれる・くらす

1. 1. 日が沈んで暗くなる。日の沈む時分。くれ。ゆうぐれ。 「朝暮・旦暮(たんぼ)・薄暮・暮雨・暮雪・暮色」

2. 2. 時節がおそい。季節の終わりがた。一年の終わりがた。 「暮春・歳暮(せいぼ)(さいぼ)」

3. 3. 日がくれるまでの時間をすごす。月日をおくる。くらす。

ぼ

〖簿〗 (簿󠄃) ボ

1. 物事を書きこむため、紙をとじて作ったもの。帳面。 「帳簿・名簿・原簿・家計簿・出納簿・通信簿・簿記」

れんぼ

【恋慕】

1. 《名・ス自》(異性を)恋い慕うこと。 「横―」

「さあ」

サー【sir】

1 目上の男性に呼びかけたり答えたりするときに用いる語。「イエスサー」

2 (Sir)英国で、ナイトや准男爵の名前に冠する敬称。卿(きょう)。「サーアイザック=ニュートン」

さあ

〘感動〙

① 人を誘ったり促したりするときに発する語。

※ロドリゲス日本大文典(1604‐08)「Sà(サア) ヨマウ」

※虎寛本狂言・子盗人(室町末‐近世初)「置ずは其子共に斬て仕廻はう〈略〉さあ、きらせられい」

② 決意や事実を改めて述べるときに用いる語。「さあ頑張るぞ」「さあ今日から新学期だ」

※狂言記・伊文字(1660)「さあ、かかった」

③ 判断に迷ったり、返答に困ったりしたとき、ためらいの気持で発する語。

※歌舞伎・幼稚子敵討(1753)口明「『さしあたって刀のせんぎは』『さあ、其儀は』」

④ 相手の話を受け、こちらに話を引きとるときに用いる語

「しっぽ」

しっぽ【尻尾】

1. 1. 動物の尾。 「犬の―」 2. 2. 尻尾⑴に形の似た物。「大根の―」。細長いものや順番などの終わりの方。 「行列の―」

とかげ【蜥蜴】 の 尻尾切(しっぽき)り

不祥事などが露見したとき、蜥蜴が尾を切り捨てて逃げるように、上の者が下位の者に責任をかぶせて、追及から逃れること。

→ドラゴンは「蜥蜴」と姿が似ている

→梶山が武器を持っている中他の人は持っていない

(罪を着せられていることの暗示)

※戦士の挽歌(1981)〈大藪春彦〉二部「ともかく、トカゲのシッポ切りの犠牲になるのは石川のようなプロパーだ」

「まい」

まい

《助動》 《五段活用動詞の終止・連体形、その他の動詞の未然形(カ変・サ変では終止形にも)、動詞型活用の助動詞の未然形、形容詞語尾「かる」に付く》

1. 1. 理の当然としてそうではないはずと判断する態度の表明に使う。

2. 2. 文語で肯定の「む」に対する否定「じ」の意味が「まい」に吸収されたもの。

まひ 【舞】

1. 1. 歌や音曲に合わせて手足や体を動かす芸。踊り。 「―ひめ」

2. 2. 神楽(かぐら)・舞楽・幸若(こうわか)・能楽などの舞⑴。

まい

〖毎〗 (每) マイ ごと・つねに

1. 1. たびたびに。そのたびごとに。 「毎毎・毎度・毎回・毎年・毎春・毎月・毎週・毎日・毎時・毎晩・毎号・毎時間・毎土曜日」

2. 2. 《単位名の前に置いて》 (学術用語で)その単位量あたり。 「三メートル毎秒」(3m/s)

「巻く」というのは進行を急ぐ行為自体を指して言われるのに対して、「押す」は時間伸びてしまっている事実を指します。

「まく」

ま・く【×撒く】

[動カ五(四)]《「蒔(ま)く」と同語源》

1 広い範囲に細かく振るようにして散らす。散布する。ばらまく。「玄関先に水を—・く」「塩を—・いて土俵に上がる」

2 散らして、大勢に行き渡らせる。「びらを—・く」

3 話などを周囲に広める。「うわさを—・く」

4 連れの者などの目をくらまし、故意にはぐれる。「尾行を—・く」

ま・く【×蒔く/×播く】

[動カ五(四)]

1 植物の種子を畑などに散らす。また、土に散らし埋める。「もみを—・く」

2 (「種をまく」の形で比喩(ひゆ)的に用いて)物事の原因をつくる。「騒動の種を—・く」「自分で—・いた種」

3 蒔絵(まきえ)をつくる。「流水の文様を—・いた文箱(ふばこ)」

ま・く【巻く/×捲く】

[動カ五(四)]

1 物のまわりに、ゆるみのないようにからみつける。「包帯を—・く」「グリップにテープを—・く」

2 長い物・平らな物を、その一端を軸にするように丸める。「反物を—・く」「紙を筒状に—・く」

3 渦巻き状にする。また、渦巻き状になる。「蛇がとぐろを—・く」「朝顔のつるが—・く」

4 ねじ・ぜんまいなどをねじり回して締める。「ぜんまいを—・く」「竜頭を—・く」

5 物を、それについている綱や鎖を軸にからませて、持ち上げる。「錨(いかり)を—・く」

6 まわりを取り囲む。包み込む。「煙に—・かれる」

7 連歌・俳諧の付合(つけあい)をする。「歌仙を—・く」

8 登山で、ルートの途中にある難所を避け、迂回して登る。また、そのように道がついている。「大滝を—・いて沢筋をつめる」「頂上を—・く道」

9 テレビ・演劇などで、予定した時間よりも早まる。「撮影が1時間—・いて終わる」⇔押す。

10 (「舌をまく」の形で)言葉も出ないほど驚いたり、感心したりする。「子供ながらも巧みな演奏に舌を—・く」

11 (「管(くだ)をまく」の形で)酒に酔って、とりとめのないこと、不平などを繰り返し言う。「飲んではくだを—・いてばかりいる」

12 (「証文をまく」の形で)借りをなしにする。

「丁度いいから証文位はきれいに—・いてやろうかと思っているんだ」〈荷風・腕くらべ〉

13 呼吸が荒くなる。

「息ガ—・ク」〈日葡〉

[可能] まける

[下接句] くだを巻く・煙(けむ)に巻く・舌を巻く・尻尾(しっぽ)を巻く・面(つら)に似せてへそを巻く・蜷局(とぐろ)を巻く・長い物には巻かれよ・螺子(ねじ)を巻く・旗を巻く

「しっぽ【尻尾】 を 巻(ま)く」

降参する。負ける。尻尾(しりお)を巻く。

※歌舞伎・四天王楓江戸粧(1804)六立「うぬも早く尻尾(シッポ)を巻(マ)き、三拝なしてあやまれば、命ばかりは助けてやるワ」

尻尾を巻く

立ち向かう気持ちをなくす。降参する。

「―・いて逃げ出す」

もだ【▽黙】 の解説

* 1 黙っていること。

*「大海 (おほみ) よろこびて自ら―ある事能はずして」〈雄略紀〉

* 2 何もしないでぼんやりしていること。

* 「―もあらむ時も鳴かなむひぐらしの物思ふ時に鳴きつつもとな」〈万・一九六四〉

「だま」

だま

1. 欺き偽ること。だまを食はすなどといふ。

だま

凧(たこ)の糸を操る技法の一。凧を上昇させるために糸を繰り出すこと。

だま

1 小麦粉を水で溶くなどしたとき、よく溶けないでできるぶつぶつのかたまり。

2 米などを炊いたとき、煮えきらないでかたまりとして残ったもの。

やり玉に上げる

読み方:やりだまにあげる

別表記:槍玉に上げる、やり玉に挙げる、槍玉に挙げる

非難や攻撃の対象にして大勢で責め立てる、という様子を指す言い方。絶対唯一の非難対象というわけでもないが非難の対象として祭り上げられてしまった、というニュアンスを多分に含む。なお「槍玉」は槍を巧みに扱うさまを指す表現。

槍とでてきたので

槍を持っている人はずっとフータの近くにいる

→フータと一緒に行動してて最後裏切った可能性

(詳しくは事変上等の考察を見てください)

「黙る」

だま・る【黙る】

[動ラ五(四)]

1 ものを言うことをやめる。無言になる。また、泣くのをやめる。「—・って人の話を聞く」「急に—・ってしまった」「泣く子も—・る」

2 自分の意見・主張などを言わない。また、積極的に働きかけない。「—・って引きさがる」「—・って休む」「—・って見ているだけだ」

だまる【黙る】

1. 物を言うのを止める。

* 黙っていたのでは君の考えが分からないよ。

2. じっとしていること。何もしない。何も言わない。

* 子供のけんかを黙って見ていた。

* 事件があったことは黙っておいたほうがいい。

3. 了解や許可を得ない。無断でする。

* 俺の携帯電話を黙って使うな。

4. 反論や抗議をしない。

* 侮辱されて黙っているわけにはいかない。

「て」

-て 【手】

接尾語

①碁・将棋などの手数を数える語。「一て」。

②矢二本を一組として数える語。「的矢(まとや)一て」。

③そのことをする人を表す語。「使ひて」

て

完了の助動詞「つ」の未然形・連用形。

て 【手】

名詞

①手。▽指・手のひら・手首・腕などにいう。

「どうぞ」

どう‐ぞ の解説

[副]《副詞「どう」+助詞「ぞ」から》

* 1 丁重に頼んだり、心から願ったりする気持ちを表す。どうか。なにとぞ。「―お許しください」「―大学に入れますように」

* 2 相手に物事を勧めたり、承知・許可を与えたりする気持ちを表す。「―お召し上がりください」「はい、―」

* 3 ある状態や行為を実現させたいという気持ちを表す。なんとか。どうにか。「―して産みの母にめぐりあいたい」

* 「―身を粉 (こ) にしても父上の御為にと」〈蘆花・不如帰〉

* →どうか[用法]

「どう」

どう【如=何】 の解説

[副]

* 1 事物の状態・方法などを、不明または不特定のものとしてとらえる気持ちを表す。どのように。どのよう。「彼の意見を―思うか」「―すればいいのかわからない」

* 2 相手の意向を問うことより、ある動作を勧める気持ちを表す。「まあ、一杯―だい」「―、もう帰りませんか」

[補説]「どう」は方法や状態に関する疑問の気持ちを表し、「どんなに」は、性質や状態の程度を表す。したがって、「君の家へはどう行ったらいいのか」の「どう」を「どんなに」とは置き換えにくいが、「どう考えてもわからない」の「どう」は「どんなに」に置き換えられる。また、「どんなに寒くてもこたえない」の「どんなに」を「どう」に置き換えることはできない。なお、「どのように」は、「どう」と「どんなに」双方の意味を兼ね備えているから「君の家にはどのように行ったらいいのか」とも「どのように寒くてもこたえない」とも言える。

どう【動】

[音]ドウ(慣) [訓]うごく うごかす ややもすれば

[学習漢字]3年

1 位置や状態が移りかわる。うごく。「動静・動物・動揺/異動・移動・運動・活動・激動・鼓動・作動(さどう)・自動・振動・制動・微動・不動・浮動・変動・躍動・流動」

2 うごきを引き起こす。うごかす。「動因・動員・動機・動力/扇動・能動・発動」

3 世の中の秩序を乱す。「動乱/騒動・暴動」

4 心にショックを受ける。「動転/感動」

5 身振り。振る舞い。「動作/挙動・言動・行動・妄動・一挙一動」

どう〔ダウ〕【堂】

[名]

1 古く接客や礼式などに用いた建物。表御殿。表座敷。

2 神仏を祭る建物。

3 多くの人が集まる建物。

[接尾]店の名や雅号・建物の名などに付けて用いる。「大雅堂」「哲学堂」

どう【×幢】

1 昔、儀式または軍隊の指揮などに用いた旗の一種。彩色した布で作り、竿の先につけたり、柱に懸けたりした。はたほこ。

2 魔軍を制する仏・菩薩(ぼさつ)のしるし。また、仏堂の装飾とするたれぎぬ。

どう【洞】

[常用漢字] [音]ドウ(慣) トウ(漢) [訓]ほら

〈ドウ〉

1 筒形に抜け通る穴。ほらあな。「洞窟(どうくつ)・洞穴・洞門/空洞・風洞・鍾乳洞(しょうにゅうどう)」

2 奥深い場所。婦人の部屋。また、仙人の住まい。「洞房・洞天」

3 奥底まで見抜く。「洞見・洞察」

〈トウ〉仙人の住まい。「仙洞」

〈ほら〉「洞穴」

[難読]雪洞(ぼんぼり)

どう【×獰】

[音]ドウ(ダウ)(慣)

性質が悪くて強い。にくにくしい。「獰悪・獰猛」

どう【×瞠】

[音]ドウ(ダウ)(慣) [訓]みはる

目を見張る。「瞠若・瞠目」

どう【瞳】

[常用漢字] [音]ドウ(慣) [訓]ひとみ

ひとみ。「瞳孔・瞳子」

どう【▽筒】

1 双六(すごろく)やばくちで、さいころを入れて振るつつ。また、それを振る役。

2 (「胴」とも書く)ばくちで、親になること。筒元(どうもと)。

3 「轂(こしき)」に同じ。

4 「胴5」に同じ。

どう【胴】

1 身体の頭と手足とを除いた部分。胴体。

2 腹部のあたり。「胴まわり」

3 鎧(よろい)または剣道の防具で、胸部と腹部とを覆う部分。

4 相手の胴3の部分へ打ち込む剣道の技。

5 太鼓・三味線などで、皮を張った中空の部分。筒(どう)。

6 肝っ玉。心。

「坂東者の—強く」〈浄・油地獄〉

どう〔ダウ〕【道】

1 人や車が通行する所。みち。

2 人として踏み行うべきみち。道理。特に、仏の教え。

3 道教。また、道教の教え。

4 都・府・県と並ぶ地方公共団体。北海道のこと。また、「北海道」の略。→都道府県

5 律令制で、畿内以外の諸国を大別した行政区画。東海道・山陽道など。

6 中国・朝鮮の地方区画。中国唐代には全国を10道、のち15道に区分。古代朝鮮でも行われ、現在は18道。

どう【銅】

[音]ドウ(慣) [訓]あかがね

[学習漢字]5年

1 金属元素の一。あかがね。「銅器・銅像・銅板/赤銅(しゃくどう)・青銅・白銅・分銅」

2 銅貨。「銅臭」

[名のり]かね

[難読]銅鈸(どうばち)・銅鑼(どら)

「ぞ」

ぞ

《品詞》副助詞

《標準語》不確かなことを表す。

《用例》「だっぞ」(誰か)。「なんぞ」(何か)。

《用例》「だっぞ、おらんだかいや」(誰かいないのかい)。

《用例》「なんぞ、うみゃあむん、食わしてごせいや」(何かおいしいものを、食べさせてくれよ)。

マーク

頭の部分に羊のマーク(右脳)

左腕の部分に山羊のマーク(左手)

→スマホを操作している、胸倉を掴む手の可能性

脳とは・・・

脳(のう、brain)とは、頭蓋腔内に収められた、思考、行動、記憶、感情などを司る臓器である。成人の体重の約2%程度の重量(約1500g)を占めている。

【役割】

ヒトの脳は、運動や知覚に指令を出している中枢機関である最高中枢だけでなく、感情や情動などの精神活動や、血液循環や呼吸の調節・維持といった生命活動を担っている。

【構造】

頭蓋腔内に収められた脳は、脳膜に包まれている。

脳は、大脳、小脳、脳幹に大別される(図1)。

大脳

脳の大部分を占めている。大脳の表面には、神経細胞の集まる大脳皮質がある。大脳皮質は、前頭葉、頭頂葉、側頭葉、後頭葉の領域に分けられる。

大脳は左半球、右半球の2つに分かれています。

視覚、手や足の運動・感覚については、反対側の脳がおもにはたらいています。

たとえば、右手足の運動や感覚には左脳がはたらき、左手足は右脳がはたらいています。

葬式の写真

スマホについて

スマホを見比べるとても鋭い考察をあげている方がいたので、参考にさせて頂きました。

葬式と最初のスマホはフータのもの

最後のJCが叩かれてるスマホは

赤いスマホの色でフータの物のように見える

しかし、

カメラやマイクの位置もフータのスマホと

異なる上にIDも違う

MV最後に映されたスマホの持ち主が、JCを本当に晒した「真犯人のモノ」の可能性がある。

そしてフータにその罪を着せた張本人である。

JCを晒したのは、

フータではない別の人物の可能性が非常に高い。

夢占い

お葬式の夢には、「古いものを葬り去る」「物事の節目」などの意味合いがあります。また類似した死の夢は、「生まれ変わり」や「回復」などの表れです。

不吉に感じる方もいるでしょうが、お葬式の夢はあなたがもうすぐ良い転換点を迎えること、幸運な出来事が起こる事の暗示であるとされる吉夢です。

夢占い|父親のお葬式の夢

権威・道徳・大黒柱の象徴である父親。

その父親のお葬式の夢は自立・独立願望の表れ。

父親が亡くなって悲しんでいる・絶望しているのであれば、自立・独立しないといけないタイミングがきている知らせでしょう。

亡くなって「自分が残された人たちを守らなければ」と言った、悲しみの中にも前を向こうとしている姿勢が見えるのであれば、良好な自立・独立ができている、もしくは準備が整っていることを表しています。

もし父親が現実社会においてご高齢であったり、闘病中の場合、尊敬する存在だからそこ死のショックを和らげる予行練習、心の準備の意味合いもあるでしょう。

夢占い|母親のお葬式の夢

自己犠牲・教育本能・優しさの象徴である母親。

優しさと表裏一体の、束縛・干渉・不安などの意味合いもあります。

その母親のお葬式の夢は「人間関係の悩み」「自立心の芽生え」を表します。

周囲との付き合い方・距離感を考えてみるのもいいかもしれません。

物質的にも精神的にも自立したいと考えるタイミングであれば、一歩進んでみましょう。

また父親のお葬式の場合と同様、もし母親が現実社会においてご高齢であったり、闘病中の場合、尊敬する存在だからそこ死のショックを和らげる予行練習、心の準備の意味合いもあるでしょう。

他人のお葬式の夢の意味は?

他人は、あなたの必要でない悩みの象徴。

他人の葬式は金銭的な幸運を表します。

悩みにも真剣に悩んだ方がいい悩みと、本当はあなたとは関係ない悩みがあります。

他人が亡くなるということは、その必要ない悩みとの決別。

関係ないが優しさゆえに、または首を突っ込んでしまった悩みなど良い方向に解決していくでしょう。

手放した分、良い出会い、金運アップなど、あなたの意思とは関係なく幸運が舞い込んでくるでしょう。

笑顔のシーン

視線解析

左を向いている心理

→過去のことを思い出している

◆中央辺りに動いたときは聴覚(音)で思い出している、もしくは想像しています。

◆下に動いたときは身体感覚(身体で感じたこと)で思い出している、もしくは想像しています。

エスの胸倉を掴むシーン

有り得る可能性

①

胸倉を掴んで怒鳴りつけていることから間接的な殺人

②

喧嘩になりフータが突き飛ばした際に、相手が頭を打ってしまい打ちどころが悪く亡くなってしまった

事故説(相方の考えた可能性の1つです)

フータ

幼い頃から努力と才能でひたすら頑張ってきたが、両親の離婚により、価値観は一変。それ故に大学で群れている人間とうまく合わなかった。大学生の輪の間ではフータを、いつもハブるいじめをしていた。フータは他の人と繋がる手段をSNSに求めるようになる。SNSで繋がった仲間と正義を執行することで、今まで自分が無視されていた分、それが楽しかった。しかし、それも長く続かず、仲間にまたハブにされる。また同じことを繰り返せば、フータは、一人にされないと思い、さらに大きい正義を振りかざそうとする。しかし、それは巨悪すぎて、本来フータが、取り扱っていいものでは無く、フータは踏みとどまっていたが、よそ見をしながら歩いていた為、間違えて呟いてしまう。そのせいで晒した相手が、フータを特定して掴みかかる。呟いてないと思ったフータは、動揺して、突き飛ばしてしまう。その際、落下、もしくは車に轢かれた可能性がある。

ぼやけるシーン

ぼや・ける の解説

[動カ下一]はっきりとしなくなる。ぼんやりとする。ぼける。「論点が―・ける」

顔がぼやけるの夢の意味は?

顔がぼやける夢は、アイデンティティの曖昧さを示しています。夢の中で顔がぼやけている場合、それはぼやけている顔の人物の本心や、何を考えているかが分からないことを意味しています。

また、あなたの潜在意識がその人物を信用するなと警告している場合があります。あなたは騙されているかもしれません。

吉夢

何かがぼやける夢は、物事への精神的な距離感などを意味します。吉夢の場合、自分のこだわりを捨て、「もう何でもいいや」と思ったことをきっかけに、別の選択肢が見えてきたり、まわりの対応がよいほうに変化するのかもしれません。あるいは、疲弊した心をしっかりと休ませるチャンスが訪れる可能性もあります。心身にエネルギーを補給すれば、運気はいっそう上昇するでしょう。

凶夢

現実の世界で、精神的・肉体的な疲れを感じているというサインかもしれません。そのために、ぼんやりとした無気力な感じが生じているようです。状況が許すなら、しっかりと休養する時間を取りましょう。それができない場合も、何があなたにイヤな思いをさせているのかを把握することが大切です。それさえわかれば、対策が立てられるはずです。

精神反応

PD考察

障害とついているが性格の傾向を示しているものである

それが生活が出来なくなるまで悪くなると病名がつく

猜疑性パーソナリティ障害

妄想性(猜疑性)パーソナリティ障害は、他者に対する不信感や猜疑心が異常に強くなってしまうのが特徴です。周りの人が「だまそうとしている」「利用しようとしている」など悪意や敵意を向けられていると思い、人を信用することができなくなってしまいます。

→思慮深く洞察力があり、凄く真面目な努力家が陥りやすいものである。

→自己評価が低い人がなりやすい。

→身内に統合失調症の人がいると有病率が高い

何か理由があるわけでもないのに、他者が自分を利用しようとしている、危害を加えるつもりだと決めつけてしまいます。さらに、こうしたことの理由付けを行うために他者の行動を細かく調べていることが多いです。

フータは看守のエスが「自分を否定してくる」「自分になにかしてくる」と疑って威嚇してくる。

https://tokyo-brain.clinic/psychiatric-illness/personality-disorder/5288

強迫性パーソナリティ障害

強迫性パーソナリティ障害は,結果的に仕事を遅らせたり,仕事の完了を妨げたりするような規律性,完璧主義,およびコントロール(柔軟性の余地がない)への広汎なとらわれを特徴とする。

→真面目な努力家、鬱病を誘発しやすい

→自閉の人が多い傾向

境界性パーソナリティ障害

気持ちや行動、対人関係が不安定になりやすく、日常生活や仕事で著しい苦痛や支障を引き起こしてしまう障害です。基本的には、相手の気持ちを敏感に察することができるため、相手のために(時として必要以上に)頑張ったり、思いやりのある行動をとったりすることが多い方々です。ただ、相手が自分を見捨てて離れていく、自分を大事にしてくれていない、と感じると、不安や怒りが急に強くなり、うまくコントロールできなくなってしまいます。

ストームパズズの方から

「トルネード」型(境界水準(中核群))

幼少時から落ち着きのない気質を持つ。母子分離が難しく、児童期に対人恐怖や不安症状を持っていた場合が多い。臆病、寂しがりで見捨てられ不安が強く、常に「嫌われるのでは」という恐れを持つため、周囲を巻き込みやすく対人関係も短期的で不安定な傾向がある。分裂思考が顕著で、治療者に対しても不満を持ちやすい。自傷や大量服薬が多く入院になりやすいタイプ。気分障害、薬物依存を併発している場合がある。

アダルトチルドレン

スケープゴート

スケープゴートとは、「犠牲の山羊」もしくは「贖罪(しょくざい)の山羊」という意味があり、アダルトチルドレンの特徴の中で「身代り役」を意味します。別の呼び方では、「生け贄(いけにえ)」とも呼ばれます。

アダルトチルドレンの中でスケープゴートタイプは、自分にはなんら落ち度がないのに、一方的に悪者にされてしまったり、犠牲になってしまったり、親から着せられた冤罪(えんざい)をあえて引き受けてあげることで、未成熟な親を支え続けてくれる悲劇のヒーロー&悲劇のヒロインと言えます。このように、アダルトチルドレンのスケープゴートタイプは、未成熟な親=子どもに八つ当たりをする親=「毒親」への不信感や怒りを感じながらも、あえて我慢し汚れ役を引き受けることで、頼りない「毒親」と機能不全家族を懸命に支えようと我慢を重ねてくれます。同時に、アダルトチルドレンのスケープゴートタイプの大半は、内面では、「どうせ自分なんて…どうせ世の中なんて…」と、自分に対しても世の中に対してもささくれた感情を抱いており、そのぶん人間全体への不信感を募らせてもいます。なので、周囲の人たちから見るスケープゴートタイプの印象は、「かわいそうな子」「不憫な子」「不運な人」などと憐みを感じる場合がある反面、「問題児」「不良」「トラブルメーカー」「暴れ者」「厄介な人」など、暴力や問題を起こしやすい人として映る場合もあります。

尋問

「罪からのかくれんぼ」で、「れん」の部分を置き換えると蓮と出てくる。

蓮

花言葉:

蓮の代表的な花言葉は、

「清らかな心」「休養」「神聖」「雄弁」「沈着」

「離れゆく愛」「救済」

フータから母親が離れていったことから見捨てられ不安が現れているのでは?

2022/04/19

あとがき

フータくんお誕生日おめでとう🎉

愛してます💓

これから誕生日の度に、

考察をあげていきたいと思います。

そこのとこよろしくどうぞです!

フータの考察はこちら

2022/04/19 更新

2022/04/27 1部変更

2022/05/22 更新&修正

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?