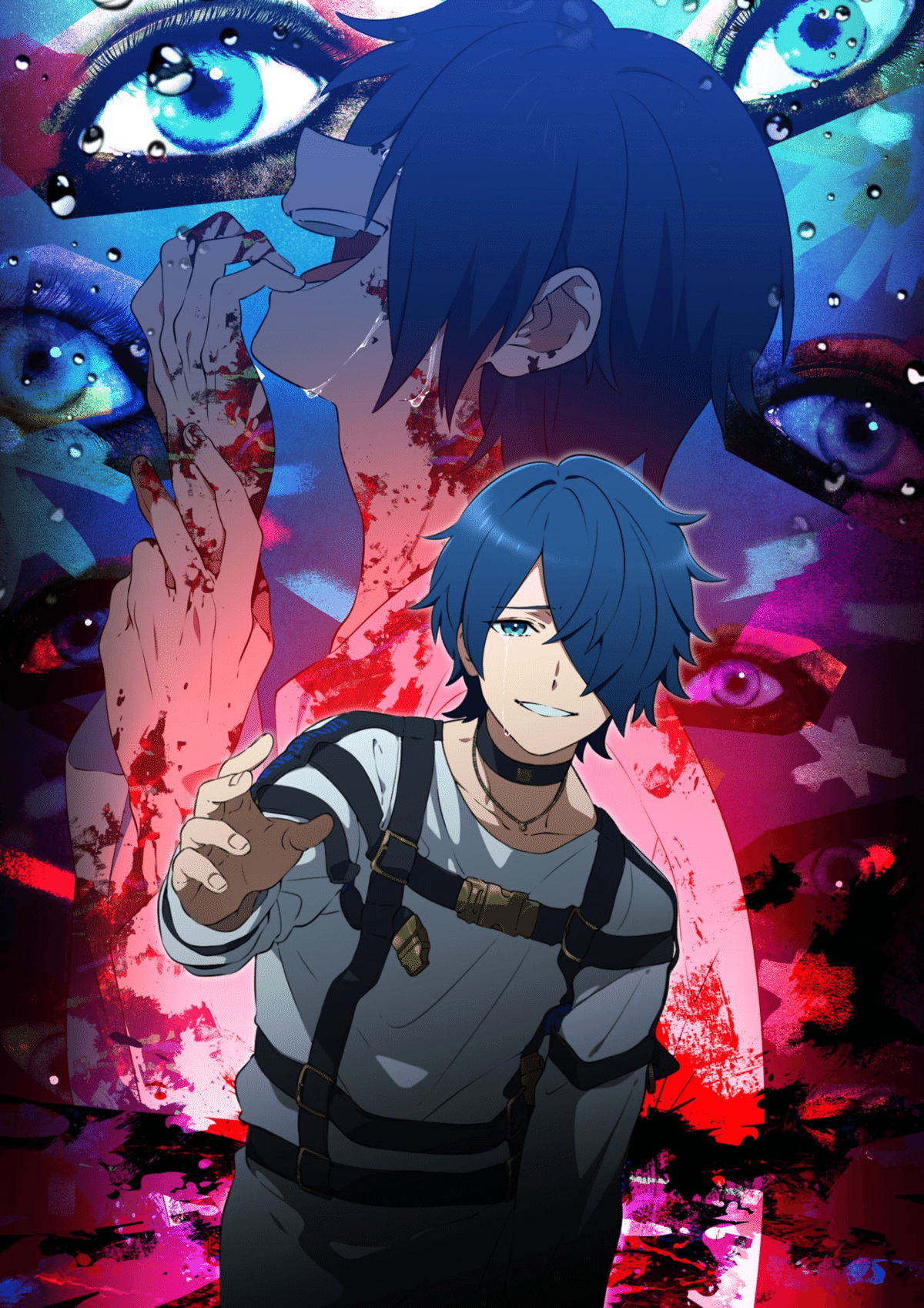

ミルグラム ハルカ考察①

はじめに

DECO*27×OTOIRO×山中拓也による視聴者参加型プロジェクト『MILGRAM』の登場キャラクター、

櫻井 遥の考察です。

筆者

宗教観、歌詞考察を担当

みるやね(@milg_mnym )

心理方面を担当

らと(@RatoRato934 )【禁止事項】 誹謗中傷、否定的な意見は控えてください。 考察に対して違うと思っても、「あくまでも可能性の一つ」として可能性を考えているので、コメントや引用RT、RT先で悪意のあるコメントは控えてください。最近それが立て続けで起きて、此方も相当傷ついています。 発見次第、厳しい対処をさせていただきます。

⚠️対処⚠️

発見次第、報告とブロックをさせていただきます。

そしてあまりにも酷い場合は注意喚起として行う対策を考えています。

考察は、たくさんの人達が色んな可能性を考えて意見交換をして楽しむ場だと思っています。

私達の考察ではあくまでも一つの可能性として、新たな可能性を考える楽しみがあるものにしたいと思っているので、楽しく色んな可能性を考えられる場所にするように協力をお願いします。

「全知全悩」

歌詞

置いていかないで 側にいたい

Don’t leave me alone,don’t leave me

ぼくはどうしてぼくになったんだ

Why was I born like this?

痛みを数えて

Why does it hurt so much?

「期待はずれ」と 口ぐせみたいに

Instead you kept calling me “hopeless”

名前を呼んでくれやしない

You never called me by my name

ちがうだれかと くらべられていた

You were always comparing me to someone else

ぼく以外には 優しくするのにな

You were always generous,except towards me

またふり向かせなきゃ

I will definitely make you love me again

間ちがいじゃないよ 間ちがいじゃない

I wasn’t wrong,I wasn’t wrong

デキソコナイだとわらわないで

Please don’t say that I am a loser

ねえいつかのようにぼくをだきしめてほしい

Hug me again as you once did

置いていかないで 側にいたい

Don’t leave me alone,don’t leave me

ぼくはどうしてぼくになったんだ

Why was I born like this?

痛みを数えて

Why does it hurt so much?

期待はずれになりたくなかった

I just wanted to be your good boy

このなみだはだれのせい?

Why am I crying again?

ボタン一つで生まれ変われたら

If with one click ,and I can reset everything

次はあなたの当たりになれるかな

Can I be your favorite this time?

またふり向かせなきゃ

I will definitely make you love me again

死にたくないよ 死にたくない

Don’t wipe me out, Don’t wipe me out

夢食われないように生きたほうが

I just want to be your good boy

うばうことであたえられるほうが

I will keep on killing to be a good boy

これしかないの これしかない

I can’t stop,I can’t stop

ぼくはどうしてゆるされたんだ

Am I still INNOCENT ?

ママ見て ほらぼくすごいでしょ

Mommy,look,I’ve done great

「なでなでしよう、イイコだね」

“There there,my good boy!”

大きく羽ばたく遥かな夢を

ぼく、かなえるからね

I promise to make my dreaMU come true

I promise to make my dreaMU come true

間ちがいじゃないよ 間ちがいじゃない

I wasn’t wrong,I wasn’t wrong

デキソコナイだとわらわないで

Please don’t say that I am a loser

ねえいつかのようにぼくをだきしめてほしい

Hug me again as you once did

置いていかないで 側にいたい

Don’t leave me alone,don’t leave me

ぼくはどうしてぼくになったんだ

Why was I born to be me?

痛みを数えて

Why does it hurt so much?

間ちがいじゃないよ 間ちがいじゃない

I wasn’t wrong,I wasn’t wrong

ボタン一つで生まれ変われたら

If with one click ,and I can reset everything

次はあなたの当たりがいいな

I want to be your favorite next

MVの構成

スポットライト

スポットライト

スポット【spot】 の解説

1 点。斑点 (はんてん) 。

2 地点。場所。「レジャー―」

3 ビリヤードで、黒点のついた白球。また、球を置く目印として台上につけてある小黒点。

4 空港で、航空機に乗客が乗り降りしたり貨物を積み下ろしたりする場所。

5 「スポットアナウンス」「スポット広告」「スポットニュース」の略。「―を流す」

6 「スポットライト」の略。「―が当たる」

スポットライト【spotlight】 の解説

1 劇場などで、舞台上の一点を明るく照らし出す照明器具。

また、その照明。「―を浴びる」

2 注目。注視。「―を当てる」

(goo辞書)

Wikipedia-スポットライト

1.照明器具の一つ。

→主に劇場などで観客の注目を集めるために使われる、一点を集中的に照らす照明。

2. スポットライトを当てる - 上記から転じた「特定の事に注目する」という意味の言葉。「スポットを当てる」とも。また、似た意味を成す言葉に「クローズアップ(する)」がある。

クローズアップ(Wikipedia)

対象物を画面いっぱいに撮影する撮影技法である。

詳細はクローズアップを参照。

上記から転じて、ある事柄や問題などが注目されること。またある事柄や問題、人物などに焦点を当てたり、主に取り上げたりする場合にも使用される。似た意味を成す言葉に「スポットライト(スポット)を当てる」がある。

「close」は「閉じる」の意味の動詞「クローズ」ではなく、「近い」の意味の形容詞「クロース」であるが、日本語の外来語としては「クローズ(・)アップ」が定着している[1]。

ただし、ごく近い距離で披露する手品については、「クロースアップ・マジック」という。スポットライト効果

みんなが自分を見ていると錯覚してしまう

現象のこと

スポットライト効果

自分の外見や行動が他者から過剰に注目されていると思い込んでしまうという現象。

例えば:)

お気に入りの服を着ているはずなのに、外に出てふと鏡をみると全然似合っていない気がして自信をなくしたり、外見について周りからネガティブな視点で見られているのではという不安に駆られた経験がある。

歪んだ認識が生む過剰反応

スポットライト効果を試す実験

調査者

→心理学者であるトーマス・ギロヴィッチ博士、ビクトリア・ハステッド・メドベック博士、ケネス・サビツキー博士の3人が率いる研究チーム

参加者

→大学生

目的

→一般的に「恥ずかしい」と思われるTシャツを大学生に着させて授業に出席するという実験を実施。

対象者に、部屋にいる何人がそのTシャツに気づくか事前に予想してもらったところ、実際にTシャツに気づいた人数は予想の半分以下だったという結果に。対象者たちが想定しているほど、周囲の人々は気にしていないということが立証されたのです。

「自分が注目されている」という過度な意識は、

人前で混乱したり緊張しているときだけに限定されません。

私たちは歪んだ認識や思考によって、特に「失敗」に対して過剰に反応してしまうのです。

ただし、このような自己限定的思考は、「やってしまった後悔」から実際にあなたを救ってくれることはありません。

博士たちが行った他の研究では、長期的に見れば、過ぎたことに対する恥よりも、試みなかったことを後悔の方が大きく残るということが証明されています。

自分自身が作り上げた“壁”に気づく

人の目が気になるなどの不安を感じるときには、その注目が実際に存在しているのではなく、あなたの頭の中で作りあげたものである。

自分の殻を破ることは恐れが伴うけれど、根気強く続けることで自分のすべてが解放される瞬間が訪れるのです。

「目」

ハルカのMV「弱肉共食」では「沢山の目」が表現されている

→ハルカが周囲からの視線を悪意だと捉えていた、スポットライト効果により自分をそう認知していたのでは?

緑色の瞳は創作では、意味は「嫉妬」である

そして、公式ファンアートでもたくさんの目が書かれている。

スポットライト症候群

スポットライト症候群とは、

キラキラしていた過去を忘れられないこと。

舞台上でスポットライトを一身に浴びるように一度華々しく世間から注目を浴びてしまうと、引退後もその恍惚的な感覚を忘れることができず、

「もう一度スポットライトの中に立ってみたい」

という欲求に駆られる状態を指す日本の俗語。

週刊誌などで用いられる言葉であり、正式な精神医学・心理学の用語ではない。(Wikipedia)

成績とかそういうので比べられずに

愛されていた時代がハルカにとっての舞台で、また戻りたいと願っているのでは?

スポットライト-多重人格の表現

解離性同一性障害として有名なビリー・ミリガンの話で「スポットライト」は出てくる。

アーサーが言う、

「大きなスポットライトがあたっていて、みんなはそのまわりにいるんだ。そのスポットライトに入れば、外の世界に出ていける。

スポットに出た者が意識をもつんだ」。

(中略)

脳内の「スポット」と呼ばれる一点を中心にして各人格が立っているのだという。

スポットに立つたびに、人格が意識をもつらしい。いったい何がおこったのか。これはいったい何なのか。

・主人格と同性の、同い年の交代人格。ただし性格が全く異なる。

・そのほか、受け持つ事件が起こったときの年齢の交代人格が現れることもある。

・子供の交代人格もよく出てくる。4 - 7歳児が多いが、2歳児の人格も報告されている。

・他の交代人格の存在を知らず、別の交代人格が表に現れているときの記憶を全く持たない交代人格がある。主人格もそうであるので、幻聴や健忘に困惑しても本人は交代人格がいることに気がつかない。

・逆に主人格や、他の交代人格の行動を心の中から見て知っている交代人格もある。

・怒りを体現する交代人格や、絶望、過去の耐え難い体験を受け持つ交代人格。リストカットや睡眠薬で自殺を図ろうとする自傷的な交代人格もそのなかに多い。性的に奔放な交代人格が現れることもある。

・異性の交代人格なども現れる。

・逆にこの子(自分なのだが)はこうあるべきなのだと考えている理知的な交代人格が現れる場合もある。ラルフ・アリソンがISH(内的自己救済者)と呼んだものもこの範疇になる。

・危機的状況で現れて、その女性の体格では考えられない腕力[注 29]でその子を守る交代人格もある。

それらの交代人格は表情も、話言葉も、書く文字も異なり、嗜好についても全く異なる。

例えば喫煙の有無、喫煙者の人格どうしではタバコの銘柄の違いまである。 絵も年齢相応になる。 また心理テストを行うとそれぞれの人格毎に全く異なった知能や性格をあらわす。 顔も全く違う。 勿論同じ人間なのだから基本となる骨格、目鼻立ちは同じではあるが、単なる表情の違いとは全く異なる。 そのほか演技では不可能な生理学的反応の差を示す

交代人格には、

犬や猫の動物の人格がいるケースがある。

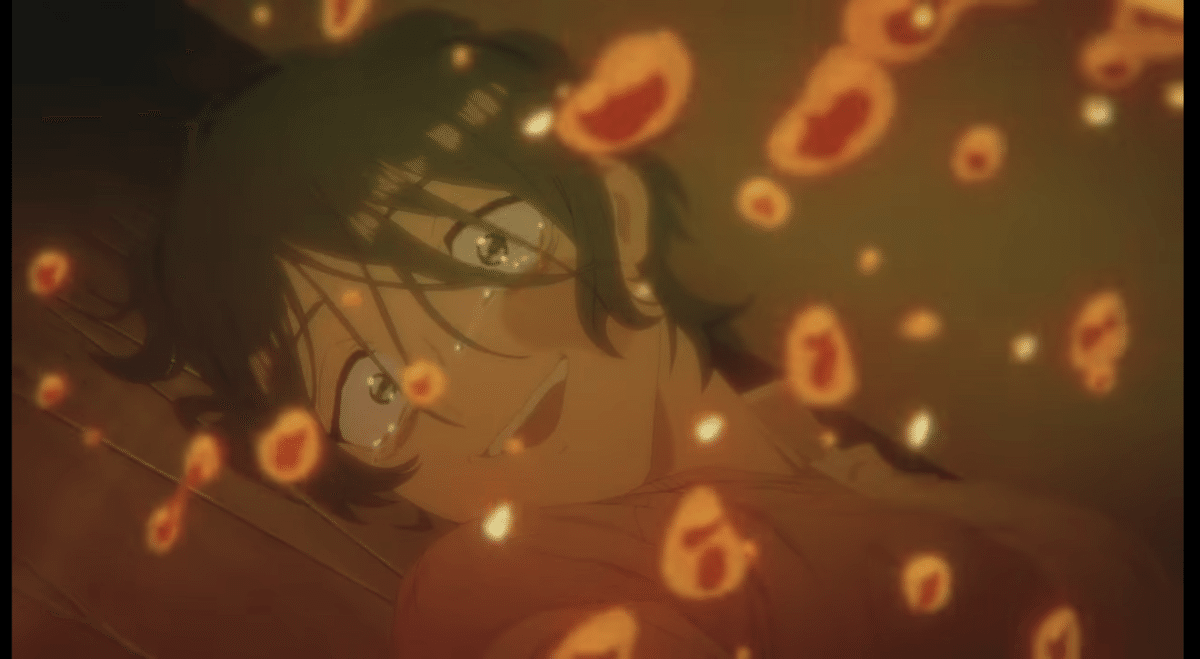

「弱肉共食」

スポットライトの下に立っている少年ハルカ

・子供の交代人格もよく出てくる。

・受け持つ事件が起こったときの年齢の交代人格が現れることもある

「少女」

・主人格と同性の、同い年の交代人格。ただし性格が全く異なる。

「犬」

「母親」

この子(自分なのだが)はこうあるべきなのだと考えている理知的な交代人格が現れる場合もある。ラルフ・アリソンがISH(内的自己救済者)と呼んだものもこの範疇になる。

一審でかけられたのは「子供の人格」だった

→思想肯定をされたから、「子供」でいる

そして、「全知全悩」

スポットライトが当たっているのは、

17歳の..........

つまり、今「意識」があるのは.........

スポットライトの下に立った「子供ハルカ」か、「子供ハルカ」のフリをしたハルカ(?)が立っているのかもしれない

本当に、彼は「櫻井 遥」なのか?

散らかった部屋

散らかった部屋

1人分のソファやベッドがあり、ゴミや絵が散らばり、酒瓶も落ちているほど散らかった部屋

①ハルカの父親の部屋

②ハルカの母親の部屋

③ハルカの両親が共用で使った部屋

④ハルカの部屋

(シーツや床に敷かれてるラグマットが青で女性が使っているイメージはあまりないが、母親の好みがこちらの色の可能性ももちろんある)この考察では

③ハルカの両親が共用で使った部屋

と仮定する。

魚のイラスト

種類については別のベッターで挙げます

魚の象徴

魚がイエス・キリストを表すようになった理由は、湖の多いガリラヤ地方で生きたイエスは魚と関わりが深かった(よく魚を食べた)こと、そしてギリシア語で「イエス・キリスト、神の子、救い主」と書いたとき、頭文字が「魚」を意味する「ΙΧΘΥΣ」(イクテュス)になるということでした。

〔一般〕

魚は、当然、それが住んでいる基本要素の、水のシンボルである。

クメールの歴史記念物の基礎の部分には、魚が彫刻されている。これは、建物が「下方の水」、地下の世界に浸っていることを表す。この点で、魚は、水の持つ「溶解」の作用に加担する。

よって、「不純」なものとも考えられる。

このことは、聖マルティメスが魚の頭と胴が分化していない点に注目して、いっていることにも通じる。

しかしながら、『レビ』では、確かに供物にすることは禁じているが、他の水生動物とちがって、魚だけは食用にしてもよいとしている。

鏡

ハルカの顔が写っていない

→自分の顔を見たくないことの現れ?

ドレッサー

「ドレッサー」とは、一般に鏡付きの化粧台や、大型で洋風の鏡台のことを言いますが、着こなしが上手な服を着る人のことや、着付けをする人も「ドレッサー」と呼ぶことがあります。

鏡台・化粧台としてのドレッサーは、座って化粧をするための家具で鏡が扉式になっていることが多いです。バックスタイルが見やすいように三面鏡になっていることもあります。

種類によっては必要のない時に鏡をたたんで、デスクとして使用できるものもあります。

机の中

左から黒➝深緑➝薄茶➝ベージュ.カーキっぽいケース

親の所持品?

(母親の所持していたもの?)

➝ハルカが盗んだもの

菱形の薄茶色のケースを掴んでる

四角形のネックレスが入ってる箱だが、

向き的に菱形になっている

四目菱

→2本の平行線が交差してできる菱形を4つ組み合わせた文様を四菱

菱

花言葉は『夢のような出来事』

ハルカ大暴れ

怒りや不安は誰でも持つものだけれど、そのコントロールや解消がうまくいかないと癇癪を起こす

子どもの癇癪の原因になりがちなものは、社会性やことば、対人関係、不安感といったもの

水槽の魚について

⚠️間違えている可能性はあります。

ミナミハコフグ

分類:フグ目・ハコフグ科・ハコフグ属

学名:Ostracion cubicus

別名:(英名)Yellow boxfish

分布:インド洋~西部太平洋

サイズ:25cm前後特徴:英名は"黄色い箱魚"。

若魚や成魚では、体は黄褐色で骨板に小白色点があり、その周囲に微小な数個の黒色点か黒色線がある。外敵などから刺激が与えられると、体表から皮膚毒を分泌する。

ハコフグの魚言葉「鎖国」

クマノミ

クマノミは触手に毒を持つイソギンチャクと共生する変わった生態を持つ、アクアリウムでは有名な海水魚です。

特徴

クマノミはスズキ目スズメダイ科クマノミ属に分類される海水魚です。

体長はクマノミで10~15cm程度、小型の種類であるカクレクマノミは最大9cm程度です。

体色は種類によって異なり、

・黒褐色

・黄色

・赤やオレンジ色

など色鮮やかで、白色のバンド模様が特徴です。西太平洋からインド洋の温帯域・熱帯域にかけて広く分布しており、日本では千葉県以南の浅いサンゴ礁帯に生息しています。

食性は小魚や小型の甲殻類、藻類などを食べる雑食性です。

クマノミは「雄性先熟(ゆうせいせんじゅく)」と呼ばれる繁殖形態を持ち、すべての個体がオスとして生まれます。グループ内のメスが死亡するなどしていなくなると、最も大きなオスがメスに性転換することが知られています。

また、クマノミは「イソギンチャクと一緒にいる魚」というイメージをお持ちの方も多いと思います。イソギンチャクは毒を持っていますが、クマノミは幼魚期からイソギンチャクと触れ合うことで、毒の耐性を獲得して外敵から身を守る棲家として利用する賢い魚でもあります。

イソギンチャクを棲家にすることで、体表の寄生虫を除去することも可能です。

魚の死骸などの大きな餌を見つけたときは、イソギンチャクにストックすることが知られています。寄生虫やクマノミが持ち込んだ餌の一部はイソギンチャクの餌にもなるため、両者の間には共生関係が成立しています。

カクレクマノミの魚言葉「からかい半分」

ミナミハコフグとクマノミは混泳する相性が悪い

④死亡する又は危険が迫ると毒をだす魚

危険が迫ると皮膚から毒を出す魚もいます。

代表的なものでいえばフグの仲間、ハコフグの仲間、ヌノサラシ、キハッソク、アゴハタ、キイロサンゴハゼ、コバンハゼの仲間、ミサキウバウオなどです。このような魚が狭い水槽の中で毒を出しますと他の魚を殺してしまうことがあります。

ミナミハコフグとクマノミは混泳しにくい魚です。

— ⛄️マルム🚼 (@archaic_box) August 24, 2022

逆にクマノミとナンヨウハギの相性は抜群です。

ちなみにミナミハコフグは危険が迫ると毒を吐きます。

※引用RT=🆖、RT=🆗https://t.co/gzbclDTKq9#ミルグラム考察#MILGRAM#ミルグラム pic.twitter.com/qEimGFOSoY

黒い魚

「ベタ」?

ベタ (Betta)、トウギョ(闘魚)とは、スズキ目 キノボリウオ亜目オスフロネムス科(かつてはゴクラクギョ科)ゴクラクギョ亜科ベタ属(別名トウギョ属)の淡水魚。

飼育下でも、オス同士を混泳させると喧嘩を始めてしまうことから、2匹のオス同士を戦わせる遊戯のために飼われるようになり、「闘魚」、「シャム闘魚」の名がある。

また2匹のオスを瓶などで仕切りにいれると互いに背ビレや尾ビレやエラを最大限まで広げて体を震えさせてに威嚇し合う。

これを「フレアリング」と言う。品種改良の結果、より気性が荒い、強い品種ができていった。

魚言葉「雲の上」

こちらのサイトから近い形のものを考えました

(合っているかはわからないです)

黒い金魚にも見える

淡水魚と熱帯魚は混泳できないよね(当たり前)

何故、淡水魚と熱帯魚が同じ水槽にいるのか?

①本当に飼っていたとしたら部屋の水槽の持ち主

(父親、母親、ハルカのだれか)には

1)魚を飼う知識があったのか?

2)興味なくて混泳してはいけない魚を放置していた

②心象風景だとしたら

「水槽」はハルカの家かハルカ自身を示している

case1 ハルカの家

ハルカが家に対して感じてた閉塞感を示している

毒を吐くフグ=「デキソコナイ」と罵ったり、名前を呼んでくれなかったりする両親

クマノミ=幼い頃から毒に耐性をつけて住処にしてる(幼い頃から毒を吐かれても耐えてきたハルカの母親やハルカ自身)

黒い魚=「雲の上」という名前があるから死んだ兄弟か姉妹かcase2 学校

周囲の環境に馴染むことが出来ずに苦しんでいたことを表す?case3

水槽=ハルカ君の心のストレス受容量

水=ストレスそのもの

魚=ストレス要因case4

ハルカ自身の水槽

弱者に擬態するクマノミがハルカで、時折に毒を吐くフグも存在がよく見ないと気付かれない黒い魚がハルカを示しているのか?

倒れた水槽

水槽が倒れている描写

①本当に部屋に水槽があったとして

ハルカは本当に倒しているのか?

ハルカは部屋を荒らしている描写があり水槽に目をやっている

→直後水槽が倒れたなら、ハルカが倒した可能性はある。

水槽の大きさ的にかなりの重さがあると思うから、故意に倒したとしたら、ハルカかなり怪力....

水槽が倒れる事態といえば、地 震などもありえる

②「水槽」が心象風景だとしたら

1)毒を吐くフグと擬態をして生き延びるクマノミや、閉じ込められている姿が自分と重なり、耐えきれず壊してしまった

2)ハルカが倒したということで、ハルカの言動が原因で家庭が崩壊したことを示しているのでは?

熱帯魚を飼うことが好きな「ムウ」

熱帯魚が同じ水槽にいるのは、ムウの影響?

「虫」の標本

縁起が良いとされる虫について

(虫の写真など出てくるので苦手な方はご注意ください)

蝶🦋

●仏教→極楽浄土に魂を運んでくれる神聖な生き物

蝶は、サナギから脱皮して美しい翅(はね)をもつ蝶が飛び立つことから、死後、からだから抜け出した魂を極楽浄土に運んでくれるとして神聖視。

輪廻転生の象徴でもあるため、仏具にはよく蝶の装飾が使われている。

●武士に好まれた「不死・不滅」の象徴

蝶文が能装束や小袖に意匠されたのは桃山時代からといわれている。その姿の優美さから着物の柄として取り入れられただけでなく、蝶の変化の様子が神秘的で「不死・不滅」のシンボルだったことから、武士に好まれた。

蝶の文様は「平家物語」や「源平盛衰記」などにさかんに出てくる。平清盛からつながる者が多用したので、後に「蝶紋」が平家の代表紋とされた。

なかでも有名なのが、平清盛の家紋である「丸に揚羽蝶(あげはちょう)」。

この揚羽蝶は、羽をあげて休んでいる蝶の姿を描いたもの。蝶の文様はたいへん好まれたので、他の家でも蝶を家紋にしているところがたくさんあります。

不吉とされる場合も

蝶のイメージが死や霊に関連するので、場合によっては不吉とみなされることもある。お盆時期の黒い蝶や、夜の蝶を仏の使いとする伝承や、蝶を死霊の化身とみなす地方もあり、蝶が無数に飛び回ったり、仏壇や部屋の中に現われたりすると、死の前兆ととらえる見方もある。また、花から花へと次々に飛び回る蝶の姿は、浮気者に例えられたりする。女性の着物では、婚礼の場や正装には避けたほうが良い文様と考える人もいる。

海外における「蝶」の縁起

蝶は海外でも、人間の生と死と復活のシンボルとしてとらえられており、死者の魂が宿るものとされている。

ギリシャ語で蝶は「psyche(プシュケ)」といいますが、これはギリシャ神話に登場するアモルに愛される美少女の名前が由来です。この名前のもとは「霊魂(プシュケー)」を人格化したもので、魂や不死を意味しています。

ギリシャ神話の中で、プシュケは様々な苦難を乗り越えて、ヴィーナスの息子アモルと結婚を認められ、永遠の命を得て女神となります。この物語は彫刻や絵画でもよく取り上げられますが、プシュケはよく、背中に蝶の翅をつけた姿で表されています。

中国における「蝶」の縁起

中国語の蝶を表す「ディエ」という発音が老年を意味する「耋」という言葉と同じ音なので、長寿につながるともいわれます。

さらに、蝶のイメージは美しく軽やかなので、美しさやめでたさの象徴にもなっており、花を慕う蝶は、愛情あふれる円満な夫婦に例えられています。

黄金虫(こがねむし)

キラキラと光沢のある見た目から「金運上昇」の縁起物とされる

蜻蛉(とんぼ)

後戻りせず前に向かってまっすぐ進む飛び方は「不転退=退くに転ぜず、決して退却をしない」の精神を表すとして「勝ち虫」とも呼ばれ、戦国武将に愛されていたようです。

兜や鎧、刀の鍔(つば)などの装飾によく使われました。

また、素早く飛び回って害虫を捕らえる益虫でもあります。

似ている場所があったので載せておきます

動物の剥製

剥製 / 剝製(はくせい、Taxidermy)とは

学術研究・展示、鑑賞を目的とした動物標本作製

技術の一種。

あるいは技術によって標本にされた動物個体の

ことを言う。

死亡した動物の表皮を剥がして防腐処理を施す

↓

除去した内容物の構造の代替として損充材を詰める

↓

標本生存時の外観形態にほぼ近い状態で保存する

動物標本技術の一種である。

剥製技術は、標本外観の長期間の保存を目的とし

たもの

適正に施術を施された剥製標本は、自然環境下でも数十年単位、博物館・資料館などの保存施設が整った環境下においては数百年単位での保存が可能とされている。

一般的な剥製技術の方法においては、剥製標本にする動物個体に対して、内臓系・神経系・筋肉系の全て、ならびに骨格の大部分を除去し、腐敗防止のため皮革および残存した骨格になめしなどの防腐処理を施し、除去物(内臓・脳などの神経・筋肉・一部の骨格)に対して損充材(ボディ)を詰めて外観を整える。

損充材には、過去には脱脂綿・ゴム・木屑などの天然繊維や天然樹脂が用いられてきたが、近年では形態の安定・防腐や劣化防止の観点から、グラスファイバー・ポリウレタン・発泡スチロールなどの合成繊維・合成樹脂を用いることが多い。

骨格の大部分は除去されることがほとんどであるが、外観の頭部・尾部・足部手指部(爪などと緊密に構成されていることが多い)など構成要素となる頭蓋骨・尾骨・手指の細骨などについては、まま保持(筋系・神経系については除去)して剥製標本内に利用されることが多い。

剥製技術の対象としては、主に脊椎動物に対してこれを用い、特に哺乳類、鳥類、爬虫類に対して多く用いられるが、両生類や魚類などに対してもこの手法を用いることがある。脊椎動物以外に対しては、イセエビ類などの甲殻類や、昆虫類にこの剥製手法が用いられることもあるともされるが、甲殻類、昆虫類の中では甲虫類は極めて強固な外骨格を持ち、外骨格内の内容物を全て除去して外骨格に防腐処理を施せば極めて容易に形態保存が可能であり、そもそも外骨格は「皮」ではないことから、甲殻類や甲虫類に対するそれは、厳密には剥製技術とは呼ばないことも多い。

また、近年[いつ?]においては、動物の外観保存技術としてフリーズドライ技術が多用され、広義の剥製技術の一種として分類されることがあるが、この技術は、剥製技術の定義と言える皮を「剥いで」防腐処理をほどこすという工程を持たないことから、フリーズドライ技術のそれは、厳密には剥製技術とは呼ばないことも多い(次節後述)。

MVに出てきたもの

(有識者の方のを参考にしました)

犬(1番左)-ラブラドールレトリバー

狼、犬?(2番目)-狼か、四国犬

猫-日本猫(三毛猫)

ラット(ハツカネズミにも見える)

象徴

犬

子だくさんで比較的安産であることから、子宝や安産祈願の象徴とされています。また、昔は鳴き声に魔除けの力があると信じられていました。神社でよく見かける「狛犬」も魔除けのために置いてあるそうです。

猫

昔は米を食い荒らしたり、病気を運んできたりするネズミを退治してくれる貴重な存在でした。また、猫は夜行性で暗闇の中でも目がよく見えるので、悪いものが入ってこないように見張る魔除けの象徴でもあります。

ネズミ

害獣として厄介者扱いされることもありますが、たくさん子どもを産みどんどん増えることから「子孫繁栄」の縁起物でもあります。

溶けていく置物

-動物が溶けるのは早くて虫や魚が遅かったのはなぜ?

-珍しい動物を剥製にするのはわかるがなぜ犬や猫、ネズミなどにしたか?

溶ける

と‐ける

【解ける・溶ける・融ける】

《下一自》

1.

[解]

結ばれていたものが、ほぐれた状態になる。

結び、または縛ってあったものが、ほどける。

「帯が―」

束縛などが取り除かれて自由になる。

「捕獲禁止令が―」

結ぼれた感情が消え去る。

「怒りが―」

分からなかった筋道が明らかになって、問題・疑問に答えが見つかる。

「なぞが―」

2.

[溶・融・解]

固まっていたものなどが、熱によって、または液体にひたされて、液状になる。

「氷が―」琥珀

琥珀(こはく)またはコハク(英: Amber、アンバー)は、天然樹脂の化石であり、宝石である。

半化石の琥珀

→コーパル(英: Copal)

加熱圧縮成形した再生コハク

→アンブロイド(英: ambroid)

西洋でも東洋でも宝飾品として珍重されてきた。

鉱物に匹敵する硬度を持つ

色

→飴色、黄色を帯びた茶色ないし黄金色に近い。

「琥」の文字は、中国において虎が死後に石になったものだと信じられていたことに由来する[4]。

日本の産地である岩手県久慈市の方言では、「くんのこ(薫陸香)」と呼ばれる。

英名 amber はアラビア語: عنبر (ʿanbar、龍涎香のような香りがするもの)に由来する。

古代ギリシアではエーレクトロン(古希: ἤλεκτρον)と呼ばれる。

意味は「太陽の輝き」という意味である[5]。

英語で電気を意味する electricity は琥珀を擦ると静電気を生じることに由来している[6]。

古代ローマでは、 electrum、sucinum (succinum)、glaesum、glesum[7]などと呼ばれていた[8]。

ベルンシュタイン(ドイツ語: Bernstein)はドイツ語で「燃える石」の意で、琥珀を指す。

これは可燃性である石であることから名づけられた。

装飾

ネックレス、ペンダント、ネクタイピン、 ボタンやカフリンクス、指輪などの装身具に利用されることが多い。薬用

南北朝時代の医学者陶弘景は、著書『名医別録』の中で、琥珀の効能について「一に去驚定神、二に活血散淤、三に利尿通淋」(精神を安定させ、滞る血液を流し、排尿障害を改善するとの意)と著している[4]。ポーランドのグダンスク地方では琥珀を酒に浸し、琥珀を取り出して飲んでいる。古生物学

樹脂の粘性に囚われた小生物(ハエ、アリ、クモ、トカゲなど)や、毛や羽、植物の葉、古代の水や空気(気泡)が混入していることがある。

特に虫を内包したものを一般に「虫入り琥珀」と呼ぶ。昆虫やクモ類などは、通常の化石と比較すると、はるかにきれいに保存されることから、化石資料としてきわめて有用である。

琥珀は数千万年前の松柏科の植物が分泌した樹液(樹脂)が地面に落ち、土砂に埋まり地中で固まり硬化したものです。

何かの衝撃により樹木の樹皮が傷つけられると、自然の治癒力としてその傷を塞ぐように樹脂が出ます。

その樹液の匂いに誘われ、虫や小動物達がやってきます。

虫は結局足を取られ、小動物は毛を残し、流れ出る樹脂の中に封じ込められていきます。

パワー

琥珀は日本では古墳時代から、バルト海沿岸では

新石器時代のお墓から発見されています。

琥珀

帯電効果があり幸福を引き寄せる守護石として

身につけられ、崇められてきました。

また、琥珀は火に投じるとマッコウクジラの腸内

の結石から作る香料である「竜涎香」に似た香り

がすることから、魔を払うとされ魔除けとして大

切に扱われてきたそうです。

琥珀の石言葉・意味・効果について

琥珀の石言葉→「活性」「繁栄」「長寿」

木々の葉が光によって水を分解して酸素を生み出すように、その木々の樹液からできている琥珀には負のエネルギーを排出し、プラスのエネルギーを取り込むパワーがあると言われています。琥珀は気持ちや体力を活性させ、健やかで穏やかなパワーを充電させてくれます。

紀元前600年頃、古代ギリシャの哲学者タレスは、琥珀をこすると静電気が生じることを発見しました。ギリシャ語で琥珀のことを「エレクトロン」と呼ぶことから、琥珀が電気の語源になったと言われています。しかしながら、タレスはこの吸い寄せる力を磁気によるものと思っていました。これが静電気だと解明されたのは、その後2000年も経ってからでした。琥珀のパワーは科学的にも研究されているのです。

エスに対しての意識がドラマパートの尋問前にはあったので、アンダーカバーとアンバーを掛けている可能性がある

蜂蜜?

蜂蜜(はちみつ)とは

ミツバチが花の蜜を採集し、巣の中で加工、貯蔵したものをいう。

約8割の糖分と約2割の水分によって構成され、ビタミンとミネラル類などの栄養素をわずかに含む。

味や色は蜜源植物によって様々である。

本来はミツバチの食料であるが、しばしば他の生物が採集して食料としている[5]。

人類も「蜂蜜の歴史は人類の歴史」ということわざがある[6]ように、古来、食用や薬用など様々な用途に用いている。

人類は初め、野生のミツバチの巣から蜂蜜を採集していたが、やがてミツバチを飼育して採集すること(養蜂)を身に付けた。

人類による蜂蜜の生産量は、世界全体で年間約120万トンと推定される[7][8]。後述(乳児ボツリヌス症)のように、乳児に与えるのは危険であるので、絶対に与えてはならない。

「蜜」といえば

性質

保存性

保存性の高さは、高糖度とpH3.7 程度の酸性と酵素によって生成される過酸化水素によって与えられ[42][55]、グルコースとフルクトースが主成分であることから、蜂蜜は消化の必要なしに、手早くエネルギーを得ることができる[56]。グルコースとフルクトースの比率を比較すると、フルクトースの方が若干多い傾向にある[57][58]。グルコースとフルクトースはともに単糖であり、摂取後体内でそれ以上消化・分解する必要がなく、短時間で体内に吸収される[59]。さらにフルクトースの吸収速度がグルコースのおよそ半分であることから、吸収によって血糖値が急激に上昇することはない[60]結晶化

蜂蜜には、低温中で粒状の結晶ができ白く固まる性質があるが、これはグルコースの性質によるものである[61][62]。ただし低温であればあるほど結晶化しやすいというわけではなく、結晶化しやすいのは摂氏5度ないし14度弱であり、摂氏マイナス18度弱以下になるとほとんど結晶化しなくなるといわれている[63]。グルコースを多く含む蜂蜜ほど早く結晶化し[31]、グルコースの含有量が少なくフルクトースを多く含む蜂蜜は結晶化しにくい[62]。また、結晶化が早いと結晶のきめが細かくなる傾向がある[64][65]。どのように結晶化していくかは、蜂蜜の比重によって異なる。比重の小さい蜂蜜の場合、液体状の蜂蜜より比重の大きい結晶が底に沈殿するため、底の方から結晶化するかのような印象を与える。比重の大きい蜂蜜の場合、液体状の蜂蜜と結晶の比重の差がほとんど同じであるため、蜂蜜全体が結晶化していく[66]。加熱することで結晶は溶けるが、加熱し過ぎると色が濃くなったり風味が若干変化するなどの影響が生じる[67]。結晶を経た蜂蜜は再び結晶しにくいが溶け残った結晶がある場合、しばらくするとそこを核として再び結晶化が進行する[68]。結晶ができない蜂蜜は純粋ではないといわれることがある。これは多くの蜂蜜について妥当な判別法であるが、アカシアを蜜源とするものなど一部には純粋であってもなかなか結晶ができない蜂蜜もある[69]。結晶を見て蜂蜜に砂糖が混入していると勘違いされることがある[70]。

タンニン

タンニン(単寧[1]、英: tannin)とは、植物に由来し、タンパク質、アルカロイド、金属イオンと反応し強く結合して難溶性の塩を形成する水溶性化合物の総称。

植物界に普遍的に存在している。

多数のフェノール性ヒドロキシ基を持つ複雑な芳香族化合物で、タンパク質や他の巨大分子と強固に結合し、複合体を形成しているものもある[2]。

タンニンという名称は「革を鞣す」(原料皮から不要なたんぱく質を除去する)という意味の英語である "tan" に由来し、本来の意味としては製革に用いる鞣革性を持つ物質のことを指す言葉であった[2][3][4]。

タンニンは特定の性質に対して冠せられる、化合物を分類するための名称である。しかし化学の分野では1990年頃からこのような性質ではなく化学構造で分類した名称を優先することが多くなっており、このためタンニンという名称が用いられる機会は減っている。タンニンの定義に合致するような化学構造上の分類名がないため、より広い範囲にあたるポリフェノール化合物の一部として呼ばれることが増えている。ただし食品化学などの分野では、便宜上これ以降もタンニンという名称が用いられている。

利用

ミモザやヘムロックなどから採取されるタンニンは皮革の製造に使用されてきた[5]。また、マングローブタンニンエキスはカッチ(カッチン)と呼ばれ染料に使用された[5]。オーク材の樽はウイスキーの熟成に使用されるが色や香りは樽に含まれるタンニンに由来する[6]。

日本では古くから柿渋に含まれるタンニンの撥水、防腐効果を和傘、柿渋紙、漆器の下塗りなどの用途に利用してきた[7]、また、1960年代には接着剤としての諸技術が確立し合板の製造などに使用された[8]。

「胡蝶の夢」

胡蝶の夢

【読み】

こちょうのゆめ

【意味】

現実と夢の世界の区別がつかないことのたとえ。

また、人生のはかないことのたとえ。

注釈

「胡蝶」は蝶の美称。

中国、戦国時代、思想家である荘周が胡蝶になった夢をみた。

自分が夢の中で蝶になったのか、それとも夢の中で蝶が自分になったのか、自分と蝶との見定めがつかなくなったという故事から。

『荘子・斉物論』にある「荘周夢に胡蝶となる。栩栩然として胡蝶となり、諭びて志に適う。周たるを知らざるなり。俄然として夢から覚むれば、すなわち、遽遽然として周なり。周の夢に胡蝶となるか、胡蝶の夢に周となるかを知らず」とあるのに基づく。

「胡蝶の夢の百年目」は、晩年に人生を振り返ってみて、夢のようであったと思うことをいう。

一瞬だけ赤くなり映る画面

血痕なのか、それとも?

金魚のようにも見える

「金魚」の中国語での発音は「金余(お金が余ること)」とよく似ているため、金運上昇のシンボルとされる

没にした方の絵 pic.twitter.com/F714xLGDzu

— ろづ希 (@rodurodu_13) June 17, 2020

広がるオレンジ色の液体

黄色の液体は樹液?

樹液とは?

じゅ‐えき【樹液】 の解説

1 立ち木の幹などから分泌する液。

2 樹木の中に含まれている、養分となる液。

植物の樹皮を傷つけたとき、そこからしみ出してくる液体をいう。樹液には、維管束に含まれる物質のほかに、特殊な分泌組織から分泌される樹脂、乳液などがある。分泌組織から滲出(しんしゅつ)する樹液は、植物が損傷を受けた部分の補修をする働きをもつといわれている。樹液は重要な工業原料としても広く利用されている。マツやモミの樹皮を傷つけておくと粘着性の液体である樹脂がしみ出してくる。これは樹脂細胞から分泌された物質が、樹脂道へ排出されたものである。このなかに含まれる揮発性の成分が失われて固まったものが脂(やに)で、化石となったものがこはくである。脂はアルコールなどの有機溶剤によく溶け、塗料などに利用される。また、こはくは宝石として珍重される。乳液は樹皮にある乳管や乳管細胞から分泌され、蓄えられたもので、多少ともゴム質を含むため、トウダイグサ科のパラゴムノキの乳液は弾性ゴムの原料とされる。マメ科のアラビアゴムノキの乳液をゴム糊(のり)に利用したり、ユキノシタ科のノリウツギを製紙糊として用いるのは、その粘着性を生かしたものである。マンゴーやパパイヤの乳液にはタンパク質分解酵素の一種であるパパインが含まれているため、消化剤とされる。ケシ科植物の乳液に含まれるアルカロイドはモルヒネなど麻酔剤の原料とされる。ウルシ科植物の樹皮から採取した乳液は漆の原料とされるが、この主成分であるウルシオールはかぶれの原因となる。サトウカエデの樹幹に穴をあけて採集した樹液は、維管束のうち、とくに篩部(しぶ)からしみ出してくるもので、2~5%のショ糖を含むため、これを煮つめて良質の糖蜜(とうみつ)シロップとする。

1.樹液は、木の中に住む虫などがつけた傷からしみ出した糖分が、微生物の働きによって発酵したものだということですが、発酵前の原料の液は篩管液でしょうか。

導管液でしょうか。糖分なのだから篩管液だと思っていたのでが、「葉からの蒸散の盛んな7月に流量が多い」ということも聞きます。

導管液なのか、あるいは一度篩管を転流してどこかにたくわえられた糖が、根から吸い上げられた導管液に溶けたものなのか、あるいは傷にたいする何か特殊な防御液なのか、よくわからないのです。

樹液酵母

オレンジ色のものは、樹液酵母とよばれる酵母菌の仲間の働きにより竹からしみだした樹液中の糖分が発酵し、そこにアカカビの仲間が繁殖したもの

天然樹脂

(てんねんじゅし、英: natural resin[1])

天然に、主に植物に生じたやに状物質である[2]。

樹皮より分泌される樹液が揮発成分を失った後の固体[2](樹液の不揮発性成分)。

植物由来のものだけでなく動物や鉱物から得られるものを含めることもある。

ウルシ→レジンから

賢明、頭脳明晰

松

松(マツ)の花言葉

「不老長寿」「哀れみ」「同情」。

松(マツ)の英語の花言葉

「pity(哀れみ、同情)」「hope(希望)」。

マツの言い伝え

ある女神が愛する人に嫉妬をして、彼をマツの木に変えてしまいました。

女神がそのマツの木の下で嘆いていると、その姿に同情した神々の王は、彼女を慰めるためにその思い出の木が一年中緑色を保つようにしてあげたといわれます。

夢食われないように生きたほうが

夢食

獏(ばく)は、中国から日本へ伝わった伝説の生物、幻獣である。人の夢を喰って生きると言われるが、この場合の夢は将来の希望の意味ではなくレム睡眠中にみる夢である。

悪夢を見た後に「(この夢を)獏にあげます」と唱えると同じ悪夢を二度と見ずにすむという。

中国で「獏(貘)」は古くから文献に見えるが、どんな動物であるかについては文献によって一定しない。『爾雅』釈獣には「白豹」であるといい、『説文解字』には「熊に似て黄黒色、蜀中(四川省)に住む」(『爾雅』疏に引く『字林』も同様だが「白黄色」とする)であるという。『爾雅』の郭璞注には「熊に似て頭が小さく脚が短く、黒白のまだらで、銅鉄や竹骨を食べる」とあり、ジャイアントパンダを指したようである[1]。段玉裁『説文解字注』でも「今も四川省にいる」とあるので、やはりパンダである模様。後に、白黒まだらであることからマレーバクと混同され、また金属を食べるという伝説が大きく取り上げられることになった。

『本草綱目』にも引かれている白居易「貘屏賛」序によると、鼻はゾウ、目はサイ、尾はウシ、脚はトラにそれぞれ似ているとされる[2]。

中国の獏伝説では悪夢を食らう描写は存在せず、獏の毛皮を座布団や寝具に用いると疾病や悪気を避けるといわれ、獏の絵を描いて邪気を払う風習もあり、唐代には屏風に獏が描かれることもあった[3][4]。こうした俗信が日本に伝わるにあたり、「悪夢を払う」が転じて「悪夢を食べる」と解釈されるようになったと考えられている[5]。『後漢書』や[6]『唐六典』の注に伯奇(はくき)が夢を食うといい[7]、これが獏と混同されたとの説もある[8]。なおこの「伯奇」を「莫奇」と書いてある文献もあるが、江戸時代の小島成斎『酣中清話』の記載を孫引きしたもののようである[9]。

日本の室町時代末期には、獏の図や文字は縁起物として用いられた。正月に良い初夢を見るために枕の下に宝船の絵を敷く際、悪い夢を見ても獏が食べてくれるようにと、船の帆に「獏」と書く風習も見られた[3]。江戸時代には獏を描いた札が縁起物として流行し、箱枕に獏の絵が描かれたり[3]、獏の形をした「獏枕」が作られることもあった[8]。

中国の聖獣・白沢と混同されることもある。東京都の五百羅漢寺にある獏王像も、本来は白沢の像とされている[5]。

近年のフィクションで獏もしくはそれをイメージしたキャラクターが悪役として出る場合は、伝承とは逆転して良い夢を食べて絶望に追いやったり、悪夢を見せたりすることが多い。

(ミルグラムのシステムみたい)

(ミルグラムで赦されなかった人達とハルカは関わりがあった)

人の夢を食って生きる「獏」#ミルグラム考察 pic.twitter.com/RlG2VUGEp5

— ⛄️マルム🚼 (@archaic_box) August 24, 2022

エスのカバー

サムネの色合いと類似するシーン

エスからの影響も入ってる?

(=尋問をする、思想肯定で認めてくれた存在)(あくまでも一部)

夢食われない

「夢」

ムウ(夢羽)の名前

むくわれないように

むく➝「椋」

椋といえば

椋原 一威

ここの部分について

気になるポイント、ネックレスの部分で回収します。

文字の羅列

これしかないの これしかない

I can’t stop,I can’t stop

(とまれない、とまれない

=傷付ける行為を認められるために続けるしかない苦しみ?)発見?

着いている液体がオレンジ色が強い?

①血液?

首を締めた時にこのように血がつくことはない

→首を絞めた際に漏らしてしまうということはあるから尿などがつく、相手が既に血を流していてそれにハルカが致命傷を負わせてしまった可能性がある?(犬を山の中で撲殺してついた血液の可能性もある)

②絵の具?

家で描くことが許されず外で描いている時に見つかったパターン

「何」を発見されたのか?

三つ編みの子を殺した後?

犬を殺した後?

隠れて絵を描いてるところを見つかった?

「誰」に発見されたのか?

警察

両親

片方の親(父親、母親)

ハルカのいる狭い部屋

序盤

ハルカのいない部屋

「ママ見て」

椅子を置いて首を吊ろうとしているようにも見える

文字になる

大きく羽ばたく遥かな

名前の由来

大きく羽ばたく遥かな夢を

ぼく、かなえるからね

I promise to make my dreaMU come true遥の名前の由来

→小学校の課題で親に名前の由来を聞いてきてねという課題が出されてその時に親が書いたことなのでは?(あるいはハルカが聞き出した内容)

あるいは

ムウが与えた意味かもしれない

「遥 」

漢字そのものの意味は「ゆらゆらと揺れながら進んでいく」という意味

成り立ち

→辶(進む)+䍃(肉を入れる器。長くこねる)=遥・遙(長い時間進む。遥か。はるか)

「遥か(空に羽ばたくような)大きな夢を叶えて欲しい」という意味で名前をつけられた

#ミルグラム考察

— 🥬🏠🍅🙌 @9/21 ユノ 二審開始 (@mirurato) September 10, 2022

「遥」について

→遥(ヨウ・はるか)は人名用漢字

成り立ち

→辶(進む)+䍃(肉を入れる器。長くこねる)=遥・遙(長い時間進む。遥か。はるか)

「遥か(空に羽ばたくような)大きな夢を叶えて欲しい」という意味で名前をつけられた?https://t.co/LCZJ6MmTtO pic.twitter.com/CYA47F7UyD

箱庭療法

しかし、そばにセラピストが居ないことが不自然

入ってきた女性がカウンセラーの可能性もある

(その場合は母親は別人になる)

#ミルグラム考察

— ラートラトラト🎇🔥🌼@絶対に離さない🏠🙌 (@RatoRato934) August 25, 2022

ハルカが部屋を荒らす、動物虐待、自殺未遂などを発見されて精神的に治療を受けてるとしたら、「箱庭療法」がありえるのでは?

犬や猫ぬいぐるみや木の置物とかの玩具を飾って内的世界を表現する心理療法

ただ違和感は「セラピストが見守っている」はずなのにいないんだよな pic.twitter.com/rWBE0rGG50

女性や少女について

女性

亀のメタファー

ここの首を動かす動き、亀みたい

母親が出ていって閉まるドア

殴られたあとのハルカ

母親が初めて自分に関心を持ってくれたと、母親に殴られたショックで心がぶっ壊れてそれと同時にそれを愛だと思うことで自分の心を守ろうとした

オレンジの液体

オレンジ 意味

オレンジが気になる心理的意味(ポジティブ)

オレンジに惹かれる時は、オレンジの持つ「刺激的」「楽しい」「社交性」のムードにシンパシーを感じている時かもしれません。

日常の中の「非日常」を意味するオレンジは、「美味しいモノ」を食べる・「綺麗なもの」を見る・新しい分野(人間関係や経験など)を「開拓」するなど「いつもと違うことをしている自分」を「楽しむ」色です。

オレンジは「五感刺激」を感じる色なので「体感」を重視します。机上の空論を10説くよりも、1つの実践・体感を重視します。そして、その体感を多くの人とシェアすることで「充実感」を感じる「交流」の色なのです。

第2チャクラから言えば、オレンジは「感情」の色。難しいことは考えず「楽しいこと」「好きなこと」に向け「チャレンジ」する時、「感情のままに動く」「大胆さ」が必要な時、オレンジは背中を押してくれます。 また過去の感情の傷を癒してくれる色でもあります。

オレンジ色が気になる時の心理的意味

(ネガティブ)

オレンジは「刺激」「楽しみ」の色ですが、「過剰に」惹かれてしまうと「享楽的」「快楽主義」の側面が表れます。また「社交と交流を楽しむ」バランスを崩すと、予定表が埋まっていないと焦りを感じたり、SNSなどで常に人と繋がっていないと不安になったりします。

「華やかな場所で、人に囲まれている自分」以外の自分に価値を見いだせない…そんな兆候が出たら、オレンジのオーバーネガティブ~

「人間関係・ネットワーク依存」な傾向かもしれません。

第2チャクラは「感情の安定」のテーマを持ちますが、一度「感情の不安定」さが噴出すると自分ではコントロールできず、必要以上に「人との繋がりを求める」ことで「感情の安定」を得ようとします。

そんな時は補色のブルーを用い「落ち着き」「心の平和」を得て、「1人の時間」を楽しめるよう心がけた方が良いかもしれません。

オレンジの色彩象徴~カラーシンボル

●チャクラ:第2チャクラ

オレンジは燃え盛る「焚火」の色です。

古代より「焚火」と祭祀は切り離せないものでした。人々は「焚火」の周囲に集い、火を囲んで語らい、簡素な暮らしの中の僅かな時間を楽しみました。燃え盛る炎は「高揚」…時には「宗教的エクスタシー」を人々にもたらします。

現代の祭りはは「イベント」「娯楽」的な要素を強めていますが、「燃え盛るオレンジの炎」はいつの時代も変わらず、我々に「興奮」と「刺激」を与え続けています。

オレンジはハレとケなら「ハレ」の色。古代より、日常の中にある「非日常」の色なのです。

アジアの小乗仏教では、オレンジの衣は出家僧の証です。ヒンドゥー教のサドゥたちは、サフランオレンジで全身を包みます。

長い修行の果てに肉体を手放した時、オレンジ色の炎が魂を燃やすと彼らは考えています。

オレンジは俗世を、肉体を「放棄」する意味を持ちます。

祭の「エクスタシー」と俗世の「放棄」。どちらにしても、オレンジは日常からは少し離れた色「非日常」の色なのです。

「幸運を運ぶ」とされるオレンジは、ヒンドゥの「富と幸運」の女神ラクシュミ―が好むヘナの色でもあります。

インドの花嫁は、両手に精緻なメンディを施し輿入れの日を迎えますが、皮膚を美しいオレンジ色に染める為には長い時間を必要とします。

鮮やかなヘナオレンジに染まった手指を持ち嫁ぐ花嫁は、「忍耐強い嫁」として婚家で歓迎され「幸運」が約束されると言われています。

「太陽」の色でもあるオレンジは、「朝日」の色です。

暁の女神アウロラは太陽神の先駆けとして、サフランオレンジの衣を着て東の空を駆け上がります。オレンジは1日のスタートに溢れる「喜び」と、今日と言う日に出会うであろう未知なる「刺激」に向けた期待の色でもあるのです。

体を横に振るハルカ

常同行動

常同行動とは

不安やストレスを感じた時などに、

落ち着くため無意識に行う行動

自閉症児には「常同行動」が見られます。

常同行動の例としては、手をひらひらさせる、身体を揺らす、顔をしかめる、手で何かを叩き続ける、奇声をあげる、などがあります。

エスと尋問を終えた後に心象抽出を行った

→ハルカは不安やストレスを感じている?

#ミルグラム考察

— 🥬🏠🍅🙌 @9/21 ユノ 二審開始 (@mirurato) August 26, 2022

常同行動とは、不安やストレスを感じた時などに、落ち着くため無意識に行う行動

自閉症児には「常同行動」が見られます。

常同行動の例としては、手をひらひらさせる、身体を揺らす、顔をしかめる、手で何かを叩き続ける、奇声をあげる、などがあります。 pic.twitter.com/mXAxXewJPy

少女

三つ編みの少女?

弱肉共食では、同い年位だったが手の大きさを見ると遥の方が大きい

ブレイド(英語:braid)、プラット(英語:plait)などと呼ぶ。

また、とくにアフリカ系の(縮毛性の強い髪質の)人々の、細く畝を作るような編みこみを指して コーンロウ(英語:cornrow)と呼ぶ。

トルコ編み(トルコあみ)とも言う。ブレイド(英語: braid)とも言うが、ブレイドは広義には3つ以外のものも含む。

トウモロコシの花言葉

「財宝」「豊富」「洗練」

弱肉共食

気になるポイント(弱肉と絡みます)

お母さん?

女性は果たして弱肉共食の女性と同一人物なのか?

髪色と長さが少し違う?

・女性が歳を取っているが同一人物

・ハルカには違う母親が「二人」いる

・ムウ=母親になっていて髪色が変化している?

・そもそも最後にでてきた女性は母親ではない

(可能性が高いのは、箱庭療法の話がでてきたなら、ハルカが逮捕/あるいはハルカが入院した時に担当していたセラピスト)

水の中

羊水

「赤ちゃんを守り、育てる海」

羊水があることで、胎児と子宮の壁との間には空間ができます。

この羊水で満たされた空間が、じつはとても大切な役割を果たしている

クッションになったり呼吸の練習をさせたりする役割があるらしい

➝ハルカにとって水の中は自分を守るもの

つまり、「胎内回帰」

暗くて狭くて暖かい場所を好む傾向、または、母親のお腹の中にいた時に戻りたいという欲求早い段階からトラウマを抱えている人

→鼻が詰まり、喉が詰まり、自然な呼吸が出来なくなってしまう

ハルカの水の中にいる描写は、なにかトラウマがあって水の中で息をしてるみたいな感覚がある

(水の中に溺れた体験がある?)上手く喋ることができない苦しみを表している

意識が水の中に沈むような感覚

人格交代する時に水の中に沈むように意識が沈んでいくのは有名な話

ネックレス

桜🌸のような、なにか光が浮かんでいる

桜🌸の花言葉

桜(サクラ)全般の花言葉

「精神の美」「優美な女性」

Cherry blossom(サクラ全般)

「spiritual beauty(精神の美)」

「a good education(優れた教育)」

花名の由来

サクラの名前の由来は諸説あります。

「咲く」に複数を意味する「ら」を加えたもの、日本神話に登場する女神・木花咲耶姫(コノハナノサクヤビメ)のサクヤをとったもの、春に里にやってくる稲(サ)の神が憑依する座(クラ)である、といった説があります。

花言葉の由来

花言葉の「精神の美」は、アメリカ初代大統領ジョージ・ワシントン(1732~1799)が子どものときに、父のサクラの木を切ってしまい、それを正直に告白したという話に由来します。

「優美な女性」の花言葉は、サクラのしとやかな美しさを女性にたとえたものです。

女性のつけていたものとは違うものかは女性が身につけているのは、小さくて分からない

「石」

オパール

オパールの言い伝え

オパールは、かつて「不幸の石」だと恐れられてきました。情緒不安定な人がオパールを持つことで、オパールに秘められた創造性が必要以上に心をかき乱し、持ち主の運気を乱してしまったことが原因だと言われています。

遊色効果が明るく鮮やかで、赤の斑点を見せるものは最も評価が高くなりまます。

赤に次いでオレンジが評価が高く、黄・緑・青・藍・紫色の順序で評価が異なります。

→全知のMVではオレンジが登場している。

自己愛が高くなったことを表しているのでは?

オパールは石の表面に細かな穴がたくさん開いている「多孔質」の鉱物です。

そのため、水分を吸収したり出したりしやすいという特徴があり、乾燥して中の水分が減りひび割れを起こすことがあるようです。

→弱肉のMVの穴🕳は、それか?

オパールの宝石言葉

「純真無垢」「幸運」「忍耐」「歓喜」

「希望」など。

ポジティブで自由なエネルギーをもつ象徴の石とされています。身に付ける人のまだ見ぬ才能を開花させ、創造性を高めるパワーがあるとも信じられています。

オパールの対応チャクラ

第「4」チャクラ 第「7」チャクラ

「夢食われないように生きたほうが」の

「夢」➝「夢」羽

「むく」➝「椋」原

チャクラ(梵: चक्र, cakra; 英: chakra)とは

サンスクリットで円、円盤、車輪、轆轤(ろくろ)を意味する語。

ヒンドゥー教のタントラやハタ・ヨーガ、仏教の後期密教では、人体の頭部、胸部、腹部などにあるとされる中枢を指す言葉として用いられる。

第4チャクラ:Anahata(アナーハタ)

愛情、思いやり、調和、安心感、バランス、受容する心

チャクラの位置…心臓の後ろあたり

かかわりのある場所…手、心臓、胸、循環系統、肺下部、背中上部

★愛を感じたいとき・与えたいとき・思いやりがほしいとき・何かを許し、認めあいたいとき

「二物が触れ合うことなくして発せられる神秘的な音」を指します。

凪ぎあう風のように衝突することなく自分や他人と心を開いてつながることのできる、調和や愛の感覚を司るハートチャクラです。

ここの状態が良いと、自分や周囲に対する無条件の愛を得ることができます。

不足すると...

社交嫌い・内気、批判的・不寛容、孤独・孤立、共感の欠如、親密になることへの恐れ

調和すると...

思いやり、共感、気遣い、素直さ、自己愛、平和、精神的安定、満足感、自己受容

チャクラを高めるには...

胸に手を当てる、胸をひらく、感謝する、大切な人を思いやる、許す

➝ムウとの共依存?

第7チャクラ:Sahasrara(サハスラーラ)

静、智慧、落ち着き、解放、深い癒し、気づき、つながり

チャクラの位置…頭頂、身体の外

かかわりのある場所…五感、肉体、自分の名前、役割、心の働きが静まる

★高次元や自分の霊性とつながりたいとき/自分の人生の目的、指針を定めたいとき/ 毎日をより意識的に生きたい型/自分自身の本質を探究している人/

過去や未来、環境から解放されて体と気持ちをリセットしたい人くつろいだ瞑想の状態を司るチャクラ。自分の体の外にあり、自分を超越する意識を司ります。

不足すると...

心を閉ざす、頑固すぎる信念、無感動、スピリチュアルなものを侮り軽んじる

調和すると...

スピリチュアルなつながりを得る、意識の解放、智慧、知性・存在感、オープンマインド、 情報を吸収し分析する、自分という境界線が薄れる、あらゆるものとのつながりを感じるようになる

チャクラを高めるには...

瞑想、星空(宇宙)を眺める、神や自然・自分を超えた大いなる意識を感じる、神聖な場所・パワースポットに行く

➝カズイさんとの関係関連でなにか起きる?

名称:オパール(蛋白石-たんぱくせき)

— 宝石言葉bot (@Jewelword_bot) June 8, 2022

言葉:苦しみを克服して幸福を得る

備考:「希望の石」「幸福の石」と信じられてきたpic.twitter.com/1sEkOvQ0EJ

カイヤナイト

カイヤナイトの意味

カイヤナイトという名前は、ギリシア語で青色を意味する言葉が由来になっていると伝えられています。色彩がはっきりしていて、透明度が高く澄んでいる物ほど価値が高いとされ、最高品質のカイヤナイトにおいてはサファイアにも引けを取らない美しさがあります。また、青だけでなく、グリーン、グレー、イエロー、ピンクなど様々な色のカイヤナイトがありますが、主に流通しているのはブルーやグリーンのタイプが多いようです。

カイヤナイトと同じ化学式で表されるものに、アンダリュサイトやシリマナイトがありますが、比重や石の性質、見た目が異なるため同質異像とされています。いわば兄弟のような関係にある石同士ですが、知らなければそうとは思わないほど石の持つ表情が違っていて、天然石の面白さ、不思議さを感じます。

また、結晶の方向によって硬度に極端な差があるため「ディスシーン(二硬石)」という別名がつけられています。劈開性が強く、ある方向から衝撃を受けると、あっけないほど簡単に割れてしまう性質があるので、取り扱いには注意が必要です。

カイヤナイトの原石は真っ直ぐ直線的なフォルムで、どことなく、刀やナイフといった鋭利なイメージを受けます。その表情からは、真っ直ぐに奥まで切り込んでくるような、直接的で強い波動を感じます。カイヤナイトは、過去に起こった辛い出来事やトラウマなどをスパッと断ち切って、心の呪縛から解き放ち、癒してくれるといわれています。心と魂をまっさらにリセットして、新しいステージへ進む手助けをしてくれるのです。

この石を身につけると、今までモヤモヤしていた事柄が急にハッキリと見えて、「なーんだ。あんなに悩んでいた事は実はこんなに単純なものだったのか」と目からウロコが落ちたように、思考がクリアになるのを感じられるでしょう。臆病さや迷いがなくなり、意志を強く持てるようになるといわれています。そのため、他人の意見に左右されやすい人、周囲の評価を気にしすぎる人、何度も同じ失敗を繰り返してしまう人にとっては素晴らしいサポートストーンといえるでしょう。

藍色や青色、水色など、様々なブルーの結晶がストライプ状に重なった美しさが、カイヤナイトの最大の魅力。この美しい青色は「純粋・清純・正常」を象徴し、感情のバランスを整えて、精神の安定を促してくれるといわれています。カイヤナイトをじっと見つめていると、深い海の底にゆっくりと沈んでいくような、不思議な感覚に陥ることがあります。そこに不安や恐れはなく、むしろ安らかで、瞑想に近い感じです。

この石を身につけると、自分自身を上手にコントロールできるようになり、物事への適応力を高めてくれると伝えられています。また、持ち主の潜在能力を引き出して増幅し、洞察力や直観力、創造力などの霊的な感覚を刺激してくれるので、新しい自分を開拓したい時や、創造的な活動に取り組む時には、カイヤナイトの力を借りると良いでしょう。

※カイヤナイトには劈開性(へきかいせい:硬度に関係なく、ある一定の方向に割れやすい性質のこと)があるので、強い衝撃を与えないように注意してください。(結晶繊維に対して平行圧力には強く、垂直圧力に弱い)

※カイヤナイトは層状に結晶しているため、研磨した状態では層が目立ちやすい特性があります。(白い傷のように見えます)これは石の構造によるもので、不良品などではありません。また、層状結晶のため、球状に加工した際、表面に平らな部分が残ってしまう事があります。(板状の原石から丸い玉を切り出すと想像して下さい)あらかじめご了承下さい。

宝石言葉

安らかな時間・冒険心・強い意志・独立心

備考:牡羊座の守護石

名称:カイヤナイト(藍晶石-らんしょうせき)

— 宝石言葉bot (@Jewelword_bot) November 7, 2017

言葉:安らかな時間・冒険心・強い意志・独立心

備考:牡羊座の守護石pic.twitter.com/vec8BQhqAs

アクアマリン

アクアマリンの特徴

アクアマリンは、エメラルドやモルガナイトと同じ、ベリルという鉱物グループの天然石です。

ベリル系の石は、色によって呼び名(流通名)が異なり、ブルーのベリルをアクアマリン、緑色はエメラルド、ピンクはモルガナイト、黄緑色はヘリオドール、黄色はイエローベリル、褐色系の黄色はゴールデン・ベリル、透明はゴシェナイトと呼ばれています。

不純物を含まない純粋なベリルはほとんど無色ですが、鉄分やクロム、バナジウム、マンガンなど、様々な元素が混入することで、色鮮やかに変化し、とても美しい宝石になります。

この石はエメラルドやモルガナイトと同じ、ベリル(緑柱石)という鉱物の一種です。

ベリル系の石には、色によって様々な呼び名が付けられています。例えば、緑色はエメラルド、薄ピンクはモルガナイト、黄色はヘリオドール、無色はゴシュナイトなど。アクアマリンの美しい色は鉄元素が含有されるためです。

アクアマリンの意味

アクアマリンは3月の誕生石ギリシア神話の中では「海が荒れたとき、海の精の宝物が浜辺に打ち上げられた」宝石だと伝えられています。

すべての生命の源である「海」に、とても深いかかわりを持った石。

幸福・富・生命・若さを象徴し、怒りや葛藤などの悪感情を洗い流してくれるといわれています。

また、愛情・友情・夫婦・家族など、様々な対人関係に潤いをもたらすと伝えられています。古来より結婚や出産のお祝いにアクアマリンを贈られると、幸せになれるという言い伝えがあるほど。

アクアマリンはコミュニケーションの石といわれています。心のすれ違いやコミュニケーション不足を感じた時には、この石の力を借りてみると良いでしょう。

身につけると表現力が高まり、他人や自分に対して、素直な態度、優しい言葉をかけられるようになると伝えられています。

アクアマリンに惹かれる人は、言葉で上手く表現できないようなモヤモヤを心の中に抱えている事が多いようです。言いたい事が言えない、やりたい事ができない、もっと自分らしさを表現したいという欲求が、この石を求めているのかもしれません。

名称:アクアマリン(藍玉-あいぎょく)

— 宝石言葉bot (@Jewelword_bot) August 5, 2021

言葉:沈着・勇敢・聡明

備考:ラテン語で「海の水」という意味pic.twitter.com/7tiTdDeFZH

オレンジの液体は何か?

①オレンジジュース(英: orange juice)

オレンジの果実を搾ることで得られる果汁(ジュース)であり、あくまでオレンジの果汁が100%のものである。

日本の「農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律」(以下「JAS法」)の通達でも『オレンジ、および規定の添加物のみが配合された飲料』と定義されている。(Wikipedia)

花言葉 【オレンジ】

オレンジの花

「純粋」「愛らしさ」「花嫁の喜び」

オレンジの実

「美しさ」「優しさ」

オレンジの木

「寛大」「気前のよさ」

オレンジの花/英語の花言葉

「purity(純粋)」

「Your purity equals your loveliness

(あなたの純粋さはあなたの愛らしさと釣り合っている)」。

オレンジジュースは子供が好きな飲み物という

イメージがある

→「ハルカの幼さの象徴」

②樹液

樹液とは

木の中に住む虫などがつけた傷からしみ出した糖分が、微生物の働きによって発酵したもの

→それが固まると琥珀になる。

樹液酒場

木から染み出た樹液(オレンジ色の液体)が発酵すると、辺りに甘酸っぱい匂いが漂う。

樹液を囲んでにぎわう様子が生き物たちの酒場のようであることから、こうしたスポットのことを「樹液酒場」といい、別名「昆虫酒場」、「樹液場」などとも呼ばれる。

樹液酒場には、昼と夜で集まる虫が異なる

1:18〜の方は昼に樹液に集まる虫

1:28〜の方は昼と夜に集まる虫

最後では昼と夜の虫がごちゃごちゃに散らばってる

③蜂蜜🍯

蜂蜜(はちみつ)とは

ミツバチが花の蜜を採集し、巣の中で加工、貯蔵したものをいう。

「悪くないもん」

もっとやって

蜜を吸って

私のとこへ届けに来てね

↓

ムウとの依存関係

ムウとの関係性

サーカスの象🐘

サーカスの象(鎖につながれた象)とは

学習性無力感(学習性無気力)やトラウマの説明に用いられるメタファー(例え話)。

サーカスの象は、杭につながれた鎖で逃げられないことを小さな頃から学ぶため、大きくなって鎖を杭ごと抜く力を得ていても、それを試そうともしなくなる。これは、管理者によって管理しやすく教育されていることを表す。

「小象の鎖」、「象の鎖」とも言う。

自分で自分の限界を決めていることの例え話として用いられることもあるが、過去の環境がそうさせたことを忘れてはならない。この画像を見て、象は逃げられないと考えるのか、象の力なら逃げられると考えるのかが認知の違いである。

試してみないとわからないと考えることができれば、無力感から抜け出して行動に移すことができるかもしれない。

ただし、何度か失敗すること、試行錯誤することは仕方がないことを理解し、無力感を再学習して終わらないように注意する。

また、新たな環境で生きていくための心理的支援やサポートを受けられるようにしておくことも重要である。

歌詞

大きく羽ばたく遥かな夢を

ぼく、かなえるからね

I promise to make my dreaMU come trueMU

mu

名

《ギリシャ文字》μ、Μ、ミュー

ミュラー管遺残、ミュラー管抑制因子、ミュラー管、ミュラー細胞、ミュラー試験

「弱肉共食」

すぐ想像出来る言葉「弱肉強食」

そもそも弱肉強食(じゃくにくきょうしょく)とは

“弱いものが強い者の餌食になる事”

さらに説明を加えると、弱者の犠牲の上に、強者が栄える事を意味します。

野生の動物の世界は、まさに弱肉強食が基本原則で、この原則の中で、生命の輪が循環しているということです。

弱肉(じゃくにく)

➝弱(じゃく)とは、力が足りない、弱い、若いetc.の意味

強食(きょうしょく)

➝強(きょう)強い、勢力がある、心がしっかりしているetc.

の意味がある共食(きょうしょく)

祭りや行事の場で大勢の人々が共同で飲食すること。→共同飲食

(ともぐい)動物が同種の個体を捕食すること。→共食い

タイトルの意味

弱いもの同士でお互いに食事を共にする/共食いをする

➝強い存在を栄えさせること

コラージュ

コラージュ(collage)とは

もともとは「coller」というフランス語から由来する言葉で,「のりで貼る」という意味があります。

フローラル・コラージュ

コラージュが発展する経過で生まれてきたものでコラージュ作品のうち、特に花・草などの植物素材から制作するものを言う。アンリ・マティスがはじめた。

■弱肉共食20万回再生記念クリエイターコメント

— MILGRAM -ミルグラム- 公式 (@MILGRAM_info) July 31, 2020

ディレクション、コラージュ制作を担当しました。イノウエマナと申します🌟

このMVでは、アニメ以外にコラージュやハルカが描いたイラストが出てくるのでそこも楽しみつつ見てもらえると嬉しいです😭

(続)#MILGRAM #ミルグラム pic.twitter.com/PJMYglQ2PB

絵画療法

<アートセラピーの理論から>

コラージュ

しゃべらなくていい。

動かなくていい。

身体の接触がない。

器用さや特別な技能,専門性を必要としない。

いろんなアレンジが可能。

心理的ダメージが少ない。

「切る」という作業(心の拡散=解放)と

「貼る」という再構成の作業(心の統合)が行われる。

<実践してみて感じること,また体験した人の声から>

「好きなもの」を探して、切ったり貼ったりすることが楽しい。したことが作品として残るので,表現できたという満足感を味わえる。自分を再認識できる。したあとスッキリする。

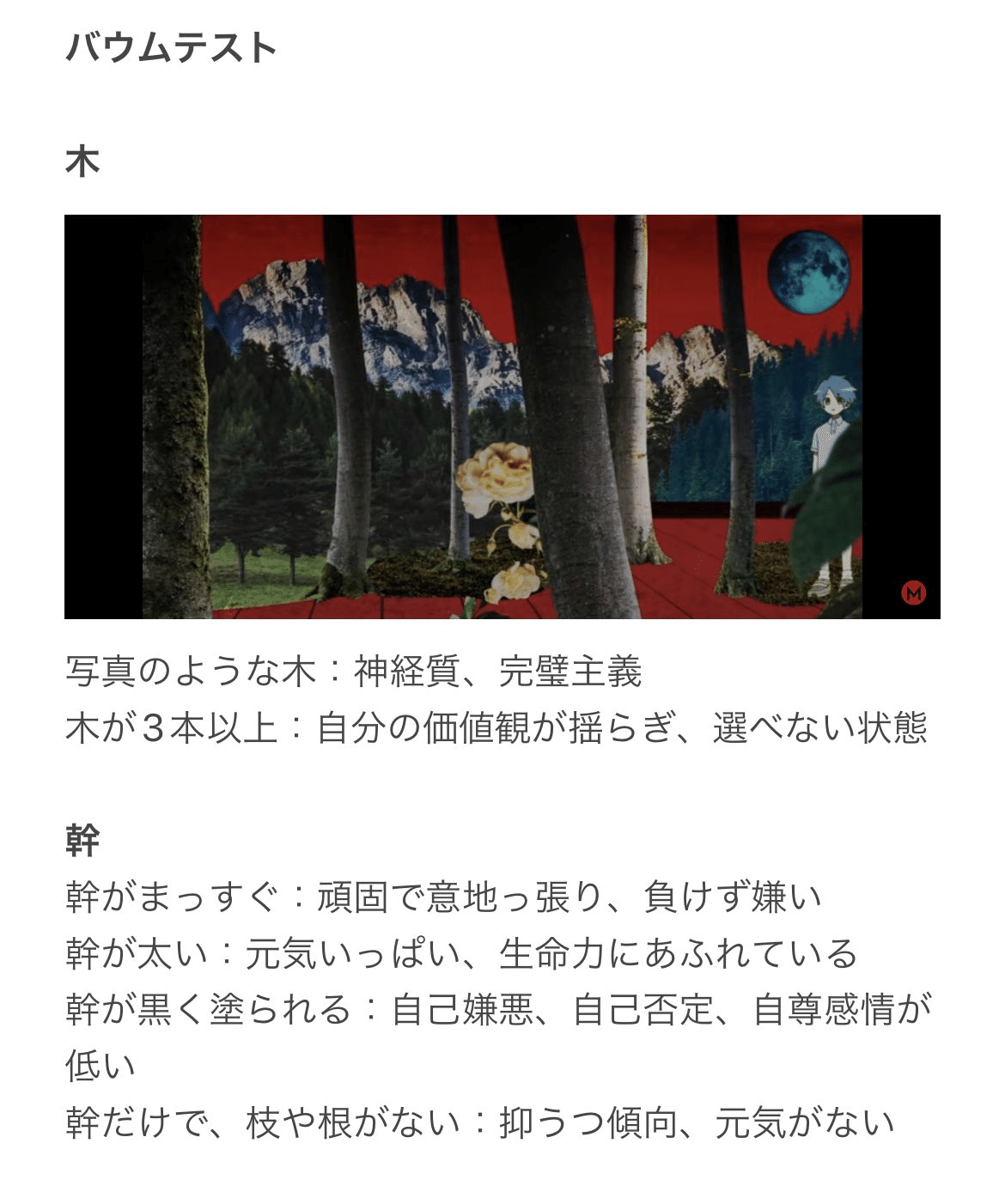

バウムテスト

#ミルグラム考察

— †┏┛⚘ラッピー⚘┗┓† (@RatoRato934) January 5, 2022

ハルカくん考察、木が出てきたのでバウムテストを行ってみました!

ハルカくんの精神反応がよく現れていたと思います!

囚人番号10番目のコトコちゃんのMVでも木が出てきましたが、囚人番号01番目のハルカくんと何か共通点がありそうで興味深いです!https://t.co/lvVGvYxvDV pic.twitter.com/QwUfilVxBm

寝相

仰向け寝

自分に注目を集めるのが好きなタイプで、子どもやタレントに多く見られる。

性格としては、自己中心的で積極的、開放的、行動的な傾向がある。

手を下の方にしている

➝真面目でルールを守るタイプ

全知全悩との関係

全知全悩

・ハルカの苦悩の日々

・両親との関係(家庭の環境)

・ハルカの周辺の環境

↓

動物虐待、自傷行為、器物破損などの問題行動に走るなどハルカの様子がおかしくなっていく描写

弱肉共食

ハルカが逮捕/あるいは入院をすることになって、施設や病院などに入って、母親と引き離されて後悔する様子

時系列は、全知全悩➝弱肉共食だと考えられる

①自傷行為、部屋で荒れる、自殺未遂、動物虐待をしている様子を母親に見られて病院に入ることになった

②上記の動物虐待をしているところを見つけられて病院に行くことになった

③人を首を絞めて殺して(あるいは殺人未遂)を起こして、入ることになったか

殺した後に施設に入ったのか、

施設に入ったあと殺したのか、

はまだ不明ハルカに何があったのか?

心理的虐待を受けていたのでは?

(裕福な家は虐待がないと考えられがちだが、裕福な家にこそ隠れている可能性はある。)

弱肉共食

黒い苦悶の表情を浮かべてる影

全知全悩

ハルカは親に脅しや侮辱などの言葉や態度、無視、嫌がらせ等によって精神的に苦痛を与えることである精神的虐待、ネグレクトを受けている。

精神的虐待

・「デキソコナイ」という罵り

・兄姉弟妹(名前の知らない誰かなら周囲の友人など) との過度に差別的な扱い

・弱肉の倒れ込む女性の黒い影

(DVを見せられていた)

ネグレクト

・存在を無視されていた(名前をよばれない)

教育虐待

子どもの意思に反して受容限度を超えて勉強させること。そして精神的、肉体的にも回復できないほどの苦痛を与えることです。その前提には、親が受験や人生の選択において「あなたが進むべき道は、私がすべて知っているから従いなさい」という、本人の意思の無視、もしくは軽視があります。

その状況がずっと継続していると、当然子どもは傷つきます。そして、その傷の回復が追いつかないほどにダメージを与え続けてしまう、それが虐待です。

➝中高生の男の子の場合は、大人に対する反抗的な態度や万引きなどの軽犯罪という形で現れるケースがある

#ミルグラム考察

— 🧋になりたいらと(🥬🏠🍅🙌) (@RatoRato934) August 24, 2022

ハルカは親に脅しや侮辱などの言葉や態度、無視、嫌がらせ等によって精神的に苦痛を与えることである精神的虐待を受けている。

・「デキソコナイ」という罵り

・弱肉の倒れ込む女性の黒い影(DVを見せられていた)

・兄姉弟妹との過度に差別的な扱いhttps://t.co/ukBcJuO8pV pic.twitter.com/PMWWEaRLn9

ネグレクトの結果

小動物を虐待する子どもの背景と対応

2016.07.01

子どもが動物を虐待する背景には、多様な要因・動機が潜んでいます。

(1)子どもが未成熟で、社会的スキルや認識が不足している:自分が動物に行っている行為の意味やその行為を周囲がどう思っているのかを十分に理解できないまま、動物を虐待している子どもが該当します。このような場合、一般に周囲からの注意や認識の発達にともない、動物への虐待行為は減少していきます。

➡(2)怒りや不満、不安の動物への転嫁

:保護者などからの暴力・ネグレクト、保護者間の不和や保護者のアルコール依存などによる家庭崩壊、友だち等による嫌がらせ、動物からの不快な経験などにより、怒りや不満、不安の「はけ口」「八つ当たり」「復讐」「仕返し」の手段として、より弱い動物虐待をすることがあります。

フェルトハウスら(1984)の研究では、保護者の暴力やアルコール中毒などによって家庭が機能不全になっていたと考えられる子どもの割合は、暴力系凶悪犯が約75%、非凶悪犯が約30%、一般市民が10%でした。家庭が機能不に陥ることにより、子どもがより弱い小動物の虐待に向かうとする研究は少なくありません。⇽ここに該当する可能性が高い

(3)他者が驚く様子を見るのが楽しい

:自分の虐待している様子を第三者に見せた(あるいは報道された)ときの反応が「愉快」「面白い」といったことから動物に虐待を繰り返すことがあります。

このケースの場合、周囲が驚きを示さなくなると、さらに虐待行為をエスカレートしてしまうことがあります。

(4) 精神疾患からの派生

:とくに背景がないにもかかわらず、平然と動物を痛めつけたり、殺したりしたくなるといった欲求から、動物虐待をする子どもがいます。

動物が苦しんでいる姿を見ること自体が楽しいといったサディズム、虐待等の犯罪行為に対して罪悪感がない行為障害(成人になると反社会性パーソナリティ障害)や反抗挑戦性障害などが考えられます。

⇽ここの可能性もあるが?

まだ研究段階ですが、動物虐待を繰り返す子どもの場合、脳の「眼窩部(がんかぶ)の皮質に損傷がある」「モノアミン酸化酵素A遺伝子に変異が見られ、母親の胎内にいる時点から脳がセロトニンの過剰状態にさらされており、子どもが成長してもセロトニンが精神安定・鎮静効果を発揮していない」などの可能性を指摘し、脳に問題があると考える研究者もいます。

発達の傾向が明らかになる(中学、高校入学くらい)

↓

父親が失望する、母親は離れていった?

↓

精神的虐待、ネグレクトを受ける

(精神的虐待

・DVを見せる(父→母への暴力)

・デキソコナイと罵る

・兄弟姉妹あるいは他人と比べる

ネグレクト

名前を呼んでくれないなど)

↓

父親のプレッシャーと母親の変化した養育態度により、ハルカが追い詰められて動物虐待、物を盗む、器物破損などという問題行動に走る

(ハルカがその行動をしたのは試し行動)

↓

その様子を咎められ、施設に入る

(全知全悩)

箱庭療法のようなものや心理アセスメントのようなものがあるのは心理査定を受けたことを示している

⇒コラージュ療法、バウムテスト、箱庭療法

↓

家族から引き離されて、施設で暮らすハルカの様子

(弱肉共食)

ハルカの家庭事情

広い部屋に住んでいることからハルカの家は恵まれた家庭である

→裕福である可能性は高い

かつては両親の仲とハルカへの養育態度は悪くなかった。

原因

①ハルカが周囲と遅れをとるという発達の傾向が現れはじめた

②学校で上手く馴染めずに孤立した

③ハルカの年齢的に中学受験や高校受験などで親が期待してた学校から落ちた

↓

両親の変化

父親に失望される

母親の態度が変化したのもここ?

↓

経過

ハルカは精神的虐待やネグレクトを

受けるようになる

↓

ハルカが追い詰められていく

器物破損、物を盗む、動物虐待など

問題行動に走る

↓

①両親がお金があるから手に負えなくなったハルカを施設に入れて治療を受けさせようとした

②ハルカのカウンセリングをしていたカウンセラーが報告して施設に入ることになった

↓

ハルカが保護される

精神鑑定を受ける(発達の傾向などをみる)

↓

家族から引き離されて施設での生活が始まる。

疑問点(時系列)

母親のビンタはいつ?

ハルカの問題行動を発見したとき?

ハルカが殺したのはいつ?

施設に入る前か、施設に入った後か

濁された部分

そもそもハルカが誰を殺したかは不明

ドラマパートでは「あの子」といっているが....

小さな男の子は?

①ハルカ自身

母親から愛されてた時期のハルカ

②ハルカの兄弟

ハルカの兄か弟

ハルカは尋問回答で「おとうさん、おかあさん、ぼく」と回答していることから、

「❶ハルカは元々一人っ子」か

あるいは

「❷かつては兄か弟がいたが亡くなっている」

❷の可能性として、かつて兄や弟がいた。

それでハルカの家庭は仲良しだった。

しかし、兄や弟が亡くなることが起こる。

何度も水の中にいるシーンがあることから一緒に溺れてしまったのでは?

ハルカだけが生き残る

↓

ハルカが残ったこと、家族が1人失われたことにより、家庭が冷め渡る

「お前があいつの代わりに死ねばよかった」

というように家族に責められ自分は人を不幸にすると信じるようになる

↓

ハルカなりに努力するが、息苦しい家族は変わらずに追い詰められて問題行動に走る

↓

上記で述べた流れになる可能性がある

(一緒に溺れて自分だけが生き残ってしまったのに対して、自己嫌悪しているのが首を締めている描写)

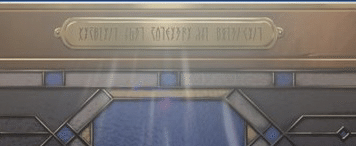

CDジャケット

扉上部の文字

Lasciate ogne speranza , voi ch'intrate

訳:この門をくぐる者は一切の希望を捨てよ

------イタリアの詩人、ダンデ・アリギエーリの叙事詩『神曲』

(有識者の考察を拝見致しました)

ステンドグラス

色がついたステンドグラス

⇒色の付け方

ガラスメーカーが色付けしたガラスを購入し、それを加工する

ガラスの性質

・主成分である二酸化ケイ素が、入った光を吸収せず、反射も少なく、直進させる性質

・「脆い」「割れやすい」

#ミルグラム考察

— 🏠🥬🙌🍅@11/23 バックドラフト公開🔥 (@mirurato) November 3, 2022

色がついたステンドグラス

⇒色の付け方

ガラスメーカーが色付けしたガラスを購入し、それを加工する

ガラスの性質

・主成分である二酸化ケイ素が、入った光を吸収せず、反射も少なく、直進させる性質

・「脆い」「割れやすい」https://t.co/wUwWj8XAWU pic.twitter.com/qnnPlFv7i4

ハルカのいた部屋

懺悔室

CDジャケットが「ステンドグラス」のような窓であるのと、磔のようなポーズ、狭い部屋から「懺悔室」の可能性ある

1 神仏の前で罪悪を告白し悔い改めること。

2 キリスト教会一般では、罪を告白し、神の許しを請うこと。

3 自分の罪を悔いて他人に告白すること。

夢占い

夢と精神分析

歴史的に「夢」は心理学というよりも精神分析の分野で取り上げられてきたテーマです。

精神分析家のフロイトは、夢は無意識を知るための王道であると言っています。

夢は象徴

夢でてくる事物や人物は、その人の中の何らかの気持ちを象徴しているものと考えれています。

夢を用いたセラピーでは象徴を解釈していくことでクライアントの無意識の洞察を促します。

象徴の多義性

夢に出てくる物事や人、出来事の意味は多義的であり、その人の個人的な経験や文化、文脈によってさまざまに解釈可能です。そのため、夢を見た人がその夢から思い浮かべること(連想)を聞いていくことでしか、象徴のもつ意味を理解することはできないと考えられています。そして理解できたとしても、あくまでも仮説に過ぎません。とはいえ、夢は症状と同じように、そこにある観念から記憶をたどって心理的な意味を見つけることができます。

夢は願望充足

フロイトは夢は現実で満たされなかった願望の充足であることが多い

スポットライト

スポットライトが当たる夢

何かがスポットライトに照らされる夢は、その照らされているものに注目してください。そこには、あなたが今もっとも必要としているものが示されているはず。

その意味をよく検討してみることが大切です。

もしかしたら、そこには、あなたが普段見落としている何かがあらわれているかもしれませんよ。

部屋

夢に出てくる部屋は、大きく次の3つを象徴しています。

・健康状態

・身の回りの環境

・秘密

夢の世界の部屋は、あなたの心と体の健康状態、

または身の回りの環境を反映しています。

基本的に、片付いた部屋・快適な部屋は、心身が健康な状態にある証拠。

また、身の回りの状況があなたにとって追い風になっているサインです。

就職や結婚など、今後の人生の進路を決めるのには

ぴったりのタイミングと言えるでしょう。

反対に、散らかった部屋・不快な部屋は、

心が不安定な状態にあることを暗示しています。

また、混乱した状況を表すため、何かを始めるには時期が悪いと言えそうです。

なお、部屋はプライベートな空間でもあるため、

あなたの秘密やプライバシーを象徴するケースも。

特に、自分の部屋の夢を見る場合は、

よりその意味合いが強まるでしょう。

うす暗い部屋にいる夢

うす暗い部屋にいる夢は、見通しの悪い状況を表します。今はあまり大きな決断をしない方がよさそう。

また、心身の不調を表すケースもあるため、体調管理にも十分な注意が必要です。

暗い部屋に明るいの光が射し込む夢

現状が好転していく兆しが見えてくるサイン。

部屋の中をウロウロする夢

部屋の中を行ったり来たりして落ち着かない夢は、

不安定な心理状態を暗示しています。

どうしていいのかわからず迷っていることがあるのかもしれません

寝室の夢

寝室の夢は、安らぎを求める気持ちの表れ。

あなたは今、かなり疲れているのかもしれません。

絵

絵の夢が表す夢占いの意味とは?

夢に現れる絵は、大きく次の3つを象徴しています。

・精神状態

・置かれている状況

・未来

絵は、見る人の精神状態を反映するシンボル。

そこに描かれているモノ、人物、風景等は、あなたの現在の心の状態を物語っています。

また、絵は、あなたが今置かれている状況を表すことも。あなたは現在の状況を客観的に見ようとしているのかもしれません。

モノトーンの絵の夢

例えば水墨画など、黒・白・グレーのみで描かれたモノトーンの絵を見る夢は、あなたが今の生活に我慢やストレスを感じているサイン。自分の気持ちをうまく表現できず、悩んでいるのかもしれません。

鏡

鏡の夢占い 基本的な意味とは?

夢に出てくる鏡は、次の3つを象徴しています。

・自分の内面

・過去や未来

・彼女や妻(男性が見る場合)

現実の鏡がありのままの姿を映し出すのに対し、

夢の世界の鏡は、自分の内面を映し出すシンボルです。あなたは今、自分自身の内面と深く向き合おうとしているようです。

また、鏡の状態が、あなたの過去や未来を象徴することも。基本的に、綺麗な鏡は明るい意味を、汚れた鏡は暗い意味を持ちます。さらに、男性が見る夢に現れる鏡は、彼女や奥さんなど、あなたのパートナーを象徴している場合もあるようです。

鏡に自分が映るのは「他人の目を気にしている」

また、他人に自分がどう見られているか気にしていることを示しています。

鏡に映っている姿が現実より美化されていた場合は、あなたがキレイになりたいと思っているという意味です。逆に、醜い姿が映っていた場合は、もはや容姿なんてどうでもいいと投げやりになっているのかもしれません。

自分が映らない夢は「自分がわからない」

鏡をのぞいても自分が映っていなかったなら、あなた自身が自分のことをよくわかっていない状態を意味する夢占いとなります。もし顔だけではなく姿もすべて映らない夢の場合は、自分が社会にとってどういう存在であるのかを、見失っていることを示しています。

アクセサリー

アクセサリーの夢が表す夢占いの意味とは?

アクセサリーは、あなたの自己表現を象徴したもの。アクセサリーの見た目や色、着こなしは、自分自身の何を強調したいのかを示しています。

言ってしまえば、アクセサリーの夢は、あなたが周囲に対して自分をどのように見せたいのかを暗示していると言えるでしょう。

なお、アクセサリーの大きさは自己顕示欲の高まりを暗示しています。

アクセサリーを身につける夢

アクセサリーを身につける夢は、周囲に自分を印象付けたいと思っている証拠。恋愛面においては、片思いの人へアプローチしたい気持ちが高まっているようです。

ネックレス

ネックレスの夢が表す夢占い意味とは?

夢に登場するネックレスは、大きく次の3つを象徴しています。

・魅力

・豊かさ

・拘束

首元を飾ることで、周囲に自分を印象付けられるネックレスは、つける人の魅力を象徴しています。ネックレスの夢を見るのは、あなたの人気が高まっている証拠。恋愛面での充実を暗示する場合もあるでしょう。

また、ネックレスは金銭的な豊かさを表すことも。

さらに、ネックレスは首輪を連想させることから、拘束の象徴でもあります。あなたは誰かとの関係に息苦しさ感じていたり、逆にあなたが誰かを拘束(束縛)しようとしているのかもしれません。

ネックレスの夢

ネックレスは、魅力や豊かさの象徴。または、あなたが何かに縛りつけられていることを表現しています。何かに執着したり、心を奪われていることは決して悪いことではありません。

ネックレスを探す夢

ネックレスを探す夢は、人との関係に悩んでいる証拠。自分に自信がないせいで、あえて人との関わりを避けている可能性もありそうです。

ただし、無事にネックレスが見つかる夢なら、近々あなたのその悩みは解決に向かう気配です

怒る夢

夢占いで怒る夢の意味とは?

怒る夢が意味しているのは、あなたの無意識下に眠る怒りのエネルギーの開放。

怒りのエネルギーを前進するパワーに変えようとする心の働きのあらわれと言えます。

基本的には、あなたの運気やエネルギーの高まりをあらわす吉夢と解釈できるでしょう。

ただし、怒る夢は、あなたが怒る対象や夢の状況によっても意味が異なります。

親に怒る夢

父親や母親に対してあなたが怒りをぶつける夢は、

一見、親に対する不満を夢で解消するように見えます。ただ、その裏には親から精神的に自立できていない自分を情けなく思う気持ちが隠されている場合が。我が身の未熟さや力不足に対する不満が親への怒りとなってあらわれているのでしょう

衝動的にキレる夢

怒る夢でも、あなたがいきなりキレてしまうイメージが強いなら、我慢が限界に近づいていることを忠告する意味を含みます。

水槽

水槽の夢

魚がたくさんいる水槽を見るのは、交友関係が活発になるサイン。

色々な場所に顔を出すことで、さらに人脈が広がることになりそうです。

ただし、たくさん魚がいる水槽を見て嫌な印象が残るなら、人間関係から生じるストレスをあらわします。

特に、大きくで深い水槽の夢なら、かなりストレスを溜め込んでしまっている恐れが。

魚

魚の夢占い

夢占いで魚が基本的に象徴する意味は次の3つです。

・無意識(潜在意識)

・未来への明るい希望

・幸運

魚の夢は、あなたの無意識の象徴。夢の世界では、陸は意識、水中は無意識をあらわすと言われています。そのため夢で見た魚の種類や、魚の様子は、あなたの無意識の状態を反映したものであるようです。

また、「水を得た魚」という言葉があらわすように、魚の夢は、あなたが能力を発揮出来ることを暗示する場合もあります。その場合は、水の中を元気に自由に泳ぎ回る魚は、

幸運や希望のシンボルといえるでしょう。

魚が泳ぐ夢

魚の泳ぐ姿が印象に残る夢は、泳いでいる魚はあなた自身の現状を反映している場合があります。

魚がゆったり泳ぐ夢、魚がぼーっとしている夢は、

あなたが環境の変化を望んでいないことを意味します

魚になる夢

あなた自身が魚になって泳ぎ回る夢を見るのは、

向上心の高まりをあらわします。

もしかしたら、これまでは人の目を気にして、

自分らしさを抑えてきたのかもしれません。

そんな現状から脱却しようとする、あなたの強い意志があらわれている夢と言えそうです。

死んだ魚の夢

夢の中で魚の死骸を見るのは、あなたがもう終わってしまったことに、いつまでもこだわっていることを警告しています。

金魚の夢

狭い水槽や汚い水の中にいる金魚を見る夢なら、

あなたが現実でストレスを感じていることや、

体調不良をあらわすこと

熱帯魚の夢

派手な熱帯魚を見る夢は、

心理的な疲労や、浪費の暗示となる場合がある

ふぐの夢

ハイリスク・ハイリターンの象徴

魅力的な投資話や、危険な恋の誘いがあるかもしれない

虫

夢占いで虫は、大きく次の3つを象徴しています。

・不快なもの

・とるに足らないもの

・幸運

虫があらわす夢占いの意味その1【不快なもの】

夢占いで虫は「不快なもの」のシンボル。

あなたの嫌いな人やコンプレックス、悩みごとなど、不快な何かが、虫によってあらわされることが多いようです。また、虫が、不快なものに対する否定的な感情を意味することも。誰かに対して憎しみや恨み、ねたみを抱えてはいませんか?

虫は、そういった心の汚れのあらわれと言えます。

が、心の汚れに気づくということは、悪いことではありません。むしろ、汚れを落とすために必要なステップなのですね。

虫があらわす夢占いの意味その2【とるに足らないもの】

“虫ケラ”という表現にもあるように、虫は無意味さや無益さなど、とるに足らないものを象徴する場合もあります。

もしかしたら、あなたは今、無意味な行動や取り組みをしてしまっているのかも。

また、どうでもいいことに振り回されている恐れもあります。

一度、普段の行いを振り返っておくことが大切です。

虫があらわす夢占いの意味その3【幸運】

虫は幸運のシンボルになることも。

特に、てんとう虫や、カブトムシなど、親しみのある虫や、小さく可愛らしい虫を見るのは朗報です。

ささやかな幸せを感じられる出来事が訪れるでしょう。

虫を殺す

気味の悪い虫を退治する夢や、虫の死骸を見る夢は、負の感情に打ち勝つ暗示。または、自らのコンプレックスを克服できるサインかもしれません。

ただし、虫の退治に失敗してしまうなら、負の感情やコンプレックスにとらわれ続ける暗示となります。

殺す夢占い

人を殺す夢の夢占いの意味とは?

人を殺す、つまり殺人の夢が象徴しているのは次の3つです。

・何かを抹消したい気持ち

・行動意欲の高まり

・強いストレス

夢の中での、「殺す」という行為は、あなたが何かを抹消したい気持ちのあらわれ。

その抹消したい対象は、自分自身の嫌な部分や欠点、周囲にいる人物や環境などがあります。あなたは周囲の環境を変えたいと強く感じているようです。

また、殺す夢はあなたの内にある強い行動欲求をあらわしている場合も。

いずれにしろ、あなたは現状に強いストレスを感じている可能性が高いでしょう。なお、行動欲求を象徴する夢の場合、とにかく行動することで運勢がどんどん開けてくる、という意味も含まれるようです。

自分で自分を殺す夢

あなたが自分自身を殺める、つまり自殺の夢を見るのは、生まれ変わりのしるし。意外かもしれませんが、運気上昇をあらわす夢です。特に大量の血を流して死ぬのは、大きな幸運の訪れを告げる吉夢と言われています。

今、あなたが苦しい状況にあるのなら、その状況は大きく好転することが期待できます。知らない人

知らない人を殺す夢

夢に登場する見ず知らずの人物はあなたの分身。つまり、知らない人を殺す夢ではあなたは自分自身を手にかけているのです。この夢を見ることを通して、自分自身の中も嫌な性格や欠点を抹消しようとしているのでしょう。相手をきちんと仕留めれば、それはあなたが抹消したかったものは、やがて克服できるというサイン。

特に、殺す際に返り血を浴びるなど血が印象的な場合は、あなたの運気が大きく好転する吉夢となります。

知らない子供を殺す夢

夢に登場する見知らぬ子供は、あなたの中にある幼児性や未熟さの象徴。 知らない子供を殺す夢は、あなたが自らの幼い部分を克服しようとする心の働きのあらわれと言えるでしょう。子供を殺す夢

夢に登場するあなたの子供は、その子自身をあらわすよりも、『手のかかる問題』の象徴として登場することが多いようです。

特に幼い我が子を殺す夢は、あなたがわずらわしいと感じている問題が解決するサイン。友達を殺す夢

夢に登場する友達は、あなたの性格の一面を映し出す鏡。そのため、この夢が意味するところは、やはり自分自身の嫌な性格や欠点を抹消したい気持ちのあらわれ、と言えそうです。ほとんどの場合、実際の殺意を意味しません。ただし、相手に強い憎しみを感じているのなら、その不満を夢の中で解消しようとしている可能性も。兄弟姉妹を殺す夢 夢の中の兄弟や姉妹は、あなたの分身として登場することが少なくありません。 そのため、この夢はあなたの嫌な性格や欠点を克服しようとする心理のあらわれ

動物(犬、猫、ネズミ)

動物を殺す夢

動物を殺す夢は、残酷な夢に思えますが、その動物が象徴するものをあなたが手に入れるという意味があります。

猫を殺そうとする夢

二つの意味が考えられます。

一つは猫が女性のライバルを表す場合です。 恋愛や仕事などで心当たりがある人物はいませんか?もしいたとしたら、相手への競争心や敵意が反映された夢、と言えるでしょう。

もう一つは、猫が何かしらの不都合なこと=問題を象徴するケースです。この場合は、あなたがその問題を解決しようとしている暗示です。猫を殺す結末なら、問題を解決し状況が好転する兆しとります。

犬を殺そうとする夢

内なる攻撃性が暴れ出さないように苦心しているようです。夢の中の犬が凶暴であるほど、おさえつけるのに苦労する暗示。無事に殺すことができるなら、あなたはそれを克服できるでしょう。一方、可愛らしい従順な犬を殺そうとする音は、過失によってチャンスをフイにしてしまう暗示です。

虫を殺す夢

虫は夢占いでは、あなたが抱える否定的な感情やコンプレックスの象徴。虫を殺す夢は、否定的な感情に打ち勝つことや、コンプレックスを克服できることをあらわれです。あなたがより精神的な成長を遂げることを意味する吉夢と言えるでしょう。

ねずみを殺す夢の意味

ねずみを殺す夢は、問題の解決やコンプレックスの克服を意味しています。不幸やトラブルの象徴であるねずみを殺すことが、問題解決として投影されている夢なのです。この夢は「死」ではなく「殺す」なので、問題に対して前向きに取り組み解決したことで、あなたがより強く成長していることが表れています。もし、問題を抱えているが解決していないのであれば、事が良い方向に進む予兆です。また、この夢は精神的な安定を意味する夢でもあります。自分を受け入れ大切におもってくれる人が現れるというサインかもしれません。首を絞める

知らない子供の首を絞めていた場合は、あなた自身の幼稚さを指摘する夢になります。我儘な性格や甘えの気持ちが強い面が多い自覚があるのではないでしょうか。

この夢は、自分の短所が分かっていることを表しています。少しずつ改善できるように気をつけていきましょう

母親

夢占い 母親の夢 【基本編】

夢占いで母親の夢が基本的に象徴する意味は次のようなものです。

肯定的な意味

・母性愛

・保護

・優しさ

・気配り

否定的な意味

・嫉妬

・過保護

・束縛

・情緒不安定

※夢の状況によっては、実際の母親に関する暗示の場合も

母性には、無償の愛を我が子に注ぐという光の面と、過保護や過干渉、束縛といった影の面があると言われています。

そのため、母親の夢は母親の様子、状態によって解釈が異なってくるようです。

基本的に夢の中の母が明るいポジティブな印象なら、肯定的な意味を、暗くネガティブな印象なら否定的な意味をあらわします。

また、あなたが弱っている状態の時に母性や保護を求める気持ちが母親の姿となって夢にあらわれることも。もしかしたら、今の生活を見直すべきタイミングなのかもしれません。

母が去っていく

母があなたのもとから去っていくような印象を持つ夢を見るのは、現状の変化を暗示します。今置かれてる環境があなたにとってよりベストな方向に変わっていくようです。

蜂蜜

まず、蜂蜜(はちみつ)の夢の意味をザックリと。

夢占いで蜂蜜が象徴するものは、「集約」です。

蜂蜜はたくさんのミツバチ(働き蜂)が少しずつ花の蜜を集めて出来上がるもの。花の蜜を少しずつ寄せ集め、一つにまとまる集約を意味します。

蜂蜜の夢は、あなたの元に「人・注目・情報・お金」など、集まることを暗示する吉夢なんですね。

また、蜂蜜はたくさんのミツバチ(働き蜂)が少しずつ花の蜜を集めて出来上がることから、労働の成果という意味もあります。

努力が成果に繋がる。コツコツ続けてきた地味な努力が予想だにしなかった大きな成果としてあらわれる可能性もあります。

蜂蜜まみれになる夢占い

男性が蜂蜜まみれになる夢に限って警告的な意味合いが強くなります。

それは働き過ぎによる疲労や、精神的疲労など、広い意味での疲れをあらわすことがあるからです。

液体

夢占いで液体の夢があらわす意味とは?

夢の中の液体は、主に次の3つの意味をあらわします。

1.感情

様々な姿に形を変える液体は、「感情」のシンボルです。夢に出てきた液体の状態は、あなたの感情をそのまま反映している可能性が高いでしょう。

2.無意識

液体の中が印象に残る場合、そこは無意識の象徴です。液体の中に沈んでいるものは、まだ見ぬ自分自身を知る手がかりになるかもしれません。

3.不確かなもの

手にとって掴めないことから、不確かなものを象徴することがあります。もし誰かから液体を手渡される夢なら、あなたは何かを得ますが、それはとても不確かでどう扱っていいのか戸惑ってしまいそうです。

濁った液体の夢

濁った液体が出てくるのは、あなたの心がネガティブな感情によって支配されているサイン。

嫉妬や恨み、敵意などによって、心が曇っていることを暗示しています。

今の状態が続いてしまうことは、精神衛生上、極めて良くありません。

オレンジ

夢の中で色が象徴するもの

夢の世界では、色はあなたの情緒(じょうちょ)や、感情を反映したものと言われています。

または、運気の状態を表している場合も。一般に、色鮮やかな夢ほど幸運・好調を表し、くすんだ色の夢ほど不運・不調を表すとされています。

明るい・心地よい

好意、関心、交友関係、エネルギーの充実

溢れる想像力

暗い・不快

お人好し、偽り

精神反応

⚠️精神反応という言葉は「造語」です

精神反応について

こちらのノートでもまとめています

被虐待児症候群

一般的な心理的問題

・人への基本的信頼感

・安心感が欠如すること

・乳幼児期の心理的発達課題を数多く引きずっていること

・克服できない心的外傷体験をもっていること

それを癒す場が家庭にないこと

特に被虐待児の乳児期の愛着行動の欠如や偏りは、その後の子どもの心理的発達を長きにわたって大きく歪め、健全な心理的発達に大きな影を落とすことが数多くの研究で明らかになっています。

自分を庇護し愛してくれるはずの親から暴力を受けたり、無視されたりすることは、子どもにとって「死」を意味します。子どもは無力であり、一人で生きていくことなど到底できないからです。

親の絶対的な愛情にはぐくまれ、「何があっても親は自分を見捨てない、必ず護ってくれる」という基本的信頼感こそが安心して新しい対人関係を結ぶ基盤となります。

被虐待児は「自分を愛する人は自分を傷つける人だ」という学習をし、他者への基本的信頼感が損なわれていきます。そして虐待行為を「親にそうされるのは、自分が悪いからである」と受け止め、子どもなりに虐待されないように自衛しようとします。

「親の期待や願いに応えるよい子になればいい」とマスクをかぶったようにニコニコして親に嫌われないよう過剰な適応がみられることもあります。

その反面、癇癪を起こしたり、友達に対して暴力を振るったり、自分が親からされてきたことを再現するかのような行動がみられることもあります。

(これは仲間から執拗ないじめを受けた体験をもつ子どもにも同様の傾向がみられますが、同じ防衛機制が働いていると考えられています。)

こうなると「親の期待に添わない自分はダメだ」と自分自身の存在が否定されているように感じ、そうした体験が続くと自分の存在自体が無価値であるように感じてしまい、さらなる自尊感情の低下を招きます。

「また親に叩かれるのではないか」

「親は自分を見捨てるのではないか」

という不安と恐怖を抱いて生活することによって、常に高い緊張を強いられているのも被虐待児の心理的特徴です。

殴られないようにと親の顔色をうかがいオドオドし、失敗を恐れてビクビクしているために、遊びやユーモアを楽しんだり、リラックスしたりすることができません。どんなによい子になろうと努力しても認めてもらえることがなく、さらに同じように虐待が続くと「もう何をやっても無駄だ」と空しく感じて無気力になったり、生活全般で常に高い緊張を強いられているために、精神的に疲れ、集中力が低下してしまいます。

解離性同一性障害(DID)

解離性同一性障害(以下DIDと略)はその中でもっとも重いものであり、切り離した自分の感情や記憶が裏で成長し、あたかもそれ自身がひとつの人格のようになって、一時的、あるいは長期間にわたって表に現れる状態である。

解離性障害は本人にとって堪えられない状況を、離人症のようにそれは自分のことではないと感じたり、あるいは解離性健忘などのようにその時期の感情や記憶を切り離して、それを思い出せなくすることで心のダメージを回避しようとすることから引き起こされる障害であるが、解離性同一性障害は、その中でもっとも重く、切り離した感情や記憶が成長して、別の人格となって表に現れるものである。

解離性障害となる人のほとんどは幼児期から児童期に強い精神的ストレスを受けているとされる。

ストレス要因としては、

(1)学校や兄弟間のいじめ

(2)親などが精神的に子供を支配していて自由な自己表現ができないなどの人間関係

(3)ネグレクト

(4)家族や周囲からの児童虐待(心理的虐待、身体的虐待、性的虐待)

(5)殺傷事件や交通事故などを間近に見たショックや家族の死などとされる[注 10]。 この内、(4)(5)がイメージしやすい心的外傷(トラウマ)である。

(3)のネグレクト (neglect) を原因とするDID症例も多く、ネグレクトは虐待とセットで論じられることも多い。

ネグレクトというと「養育放棄」の重いもの、「充分な食事を与えない」「放置する」というようなイメージが強いが、意味するところは広く、経済的事情・慢性疾患などで子供の感情に対する応答ができないなども含めて、精神の発達に必要な愛情その他の養育が欠如している状態を指す。 ネグレクトも心的外傷 (trauma) に含めてそれを陰性外傷 (negative trauma) と呼び、通常の虐待を陽性外傷 (positive trauma) と呼ぶこともある

+

DIDを含む解離性障害の症状を重くする要因は、日本の場合、家庭内の心的外傷では両親の不仲であり、家庭外の心的外傷では学校でのいじめであるとする。

「安心していられる場所の喪失」とは

本来そこにしかいられない場所で「ひとりで抱えることができないような体験を、ひとりで抱え込まざるをえない状況」に追い込まれ、逃げることもできずに不安で不快な気持ちを反復して体験させられるという状況である。

自分を肉体的、あるいは精神的に傷つけた相手が、本来なら自分を癒すはずの相手であるために心の傷を他者との関係で癒すことができない。

こうして居場所の喪失、逃避不能、愛着の裏切り、孤独、現実への絶望から、空想への没入と逃避、そして解離へと至るのではないかとする。

ハルカは親から「デキソコナイ」と言われていた

名前も呼ばれないことがあった

昔は甘やかされていたが、父親にガッカリされたこと

+

母親が離れていったことから安心出来る場所を喪失した

→DIDになった

交代人格

交代人格の現れ方は多様であるが、例えば弱々しい自分に腹を立てている自分、奔放に振る舞いたいという押さえつけられた自分の気持ち、堪えられない苦痛を受けた自分、寂しい気持を抱える自分などである。

三つ編みちゃん

主人格と同性の、同い年の交代人格。

ただし性格が全く異なる。

異性の交代人格なども現れる。

イマジナリーフレンド

→ハルカだけに見えている存在の可能性

子供

そのほか、受け持つ事件が起こったときの年齢の交代人格が現れることもある

子供の交代人格もよく出てくる。4 - 7歳児が多いが、2歳児の人格も報告されている

「犬」

犬や猫の動物の人格がいるケースがある。

多重人格の有名な表現

①スポットライト

ビリーミリガンの話で出てくる

アーサーが言う、

「大きなスポットライトがあたっていて、みんなはそのまわりにいるんだ。そのスポットライトに入れば、外の世界に出ていける。

スポットに出た者が意識をもつんだ」。

(中略)

脳内の「スポット」と呼ばれる一点を中心にして各人格が立っているのだという。

スポットに立つたびに、人格が意識をもつらしい。いったい何がおこったのか。これはいったい何なのか。

②水に沈むような感覚

人格交代の時に意識が沈んでいく解脱感を感じるDID患者はよく言う。

分かりやすく言えば幽体離脱の感覚

→ハルカのMVでは何度も水に沈む描写が出てくる

公式明言では「ミコトが多重人格」

ジャッカロープ曰く、ミコトくんは

“Multiple Identity Disorder”:

略して「MID」だった

多重人格の英語での表記では、

多重人格症“Multiple Personality Disorder”; 「MPD」

から1994年に解離性同一性障害

“Dissociative Identity Disorder”; 「DID」

(Wikipedia)に改名。

→なぜ本来のものと違う?

そもそもDIDには、「憑依型」「非憑依型」「未分類」の3パターンがあるため、ミコトただ一人だけだとは限らない。

解離性同一障害

自己否定をされ続けた人間が元々の性質上、自分を嫌いになり、自分を切り離していく性質。

◇憑依型

はっきり人格に違いがある方。

名前をつける習慣がある。

神様や人から見たときのはっきり人格の役割がわかる。

他者からも認識しやすい。

◇非憑依型

他者からも自己からも認識がしづらく、判別が難しい。

自分の中では役割ははっきりわかるが他者からは、全く分からない。違う病名と診断されやすい

(特に、鬱、PTSD、統合失調症、境界性人格障害)

人格の種類

自分のことが嫌いであればあるほど人格は増えていく。これは、自分を認められない心の反応。

◯主人格

役割→これは普通に誰しもある心

→人格の総意であることが多いが、主導権はない

◯犬や人ならざるもの

役割→反射的に行動したり、自由奔放に振る舞う心

→人であることを捨て去りたいほど苦しい記憶がある

◯母親(内的自己救済者(ないてきじこきゅうさいしゃ)

役割→認めて欲しかった相手を嫌わない心

→自己否定をしすぎて追い詰めない救済措置として母親や家族を作り出す

◯神様

役割→責任を免れる心

→自分より強いものから言われた言葉には誰も逆らえない為。

◯防御人格

役割→主人格が苦しい時にすぐ交代するための心

→これ以上自分を傷つけない為のもの

◯子供人格

役割→トラウマを受けたときの心

→その年齢のまま心の中にいるので、周囲を混乱させることがある

◯狂人格

役割→なんでも好きに振る舞いたかった心

→わがままを言えない人だとこの人格は強くなる

◯名前のついてない人格

役割→主人格が持てなかった苦しい記憶のかけら

→これは何日間や何年という概念はないが、多数持っている人が多く意識してない人が多い

フラッシュバック

PTSD(心的外傷後ストレス障害)とは?

PTSDは、突然の不幸な出来事によって命の安全が脅かされたり、天災、事故、犯罪、虐待などによって強い精神的衝撃を受けることが原因で、心身に支障をきたし、社会生活にも影響を及ぼす様々なストレス障害を引き起こす精神的な後遺症、疾患のことです。

心の傷は、心的外傷またはトラウマと呼ばれます。トラウマには事故・災害時の急性トラウマと、児童虐待など繰り返し加害される慢性の心理的外傷があります。

心的外傷後ストレス障害は地震、洪水、火事のような災害、または事故、戦争といった人災、あるいはいじめ、テ口、監禁、虐待、強姦、体罰などの犯罪、つまり、生命が脅かされたり、人としての尊厳が損なわれるような多様な原因によって生じえます。

追体験(フラッシュバック)

自分の気持ちのなかで心的外傷体験の整理がつかず、自分の意志に反して頭のなかに浮かび上がり(侵入)、反復されることを指し、ただ単に体験に伴う嫌な感情が思い出されることと区別されねばなりません。たとえば誰かと喧嘩して嫌な感情が思い出されるということではなく、死に直面した恐怖体験に伴う感情が浮かび上がることが必要です。

(1)昼間など、特に意識していない状況でも、自然と恐怖を伴う出来事のイメージが繰り返し鮮明に思い出され(侵入)、あたかも体験が繰り返されるような解離的反応(フラッシュバック)が起こります

(再体験)。

(4)過覚醒状態になり、神経が過敏になります。

イライラして怒りやすく、攻撃的な行動を取ったり、自己破壊的な行動につながる場合もあります。不眠などの睡眠障害や集中力の低下を伴います

(覚醒度や反応性の変化)。

PTSD症状の一つ

フラッシュバックを起こし錯乱した状態

発達障害の1つである自閉スペクトラム症の子供が、周囲の人々から叱責やいじめなどを繰り返し受けた場合、フラッシュバックを発症するというたくさんのケースが認められています。

あるいは、発達障害の1つであるアスペルガー症候群の子供も、自分の存在への不安感や、人間形成するうえでの基盤のもろさから、フラッシュバックを招いてしまうことがあるようです。

フラッシュバックとタイム・スリップの違いは、健常発達者とASD者の時間体験の仕方の違いにその要因があるようです。

またタイム・スリップや、タイム・ストラップの他にも、ASD者では「反響記憶」と呼ばれる、過去の出来事を何度も思い返す反芻思考をフラッシュバックと呼んでいることもあります。

言語性フラッシュバック

虐待者から言われたことのフラッシュバックで、子どもが些細なことから切れて、急に目つきが鋭くなり低い声で「殺してやる」などという現象である。認知・試行的フラッシュバック

虐待者に押しつけられた考えの再生で、「自分は何をやっても駄目だ」などの考えが繰り返し浮かぶことである。行動的フラッシュバック

俗に言う「キレ」る状態で、急に暴れ出す、殴りかかるなど虐待場面の再現である。

=ハルカにとっては「デキソコナイ」と「笑われた」光景

凍りつき反応(freeze response)

トラウマ反応として捉えることができ、

解離や仮死(シャットダウン)、

フラッシュバックなどの心理的・

生理的な反応が生じる。

ポージェスは自律神経系を3つに分類しており、

背側迷走神経複合体(背側迷走神経系)が

凍結反応・凍りつき反応(freeze response)を

司るとする。

恐怖条件づけなどでは「すくみ反応」とも呼ぶ。

短期的なストレスに対する反応としては正常だが、

継続的なストレスに晒されたり、過剰反応する

ようになると、解離や仮死(シャットダウン)、

フラッシュバックなどにつながる恐れがあるため、

ストレスが取り除かれたあとは意識を取り戻す必要

がある。

そのためには、身体的安全性や心理的安全性の

感じられる環境(居場所・安全基地)を確保した

上で、安全であることを身体感覚(内受容感覚)

で感じ取れるように支援する。

→ハルカのトラウマは今は固まっている状態

カタレプシー

緊張病(カタトニア)は、長時間動きが止まってしまう、動作が遅くなってしまう、同じ動作を繰り返してしまう、自発的な動きができなくなるといった体の動きが低下する症状を起こす症候群です。

あがり症や緊張症といわれるような、人前で緊張してしまうこととは異なり、医療機関での治療が必要な疾患/症候群です。

緊張病は15歳から19歳頃に発症することが多いといわれています。様々な原疾患(カタトニアの病態の原因となる個別の病気)がありますが、緊張病の症状自体は一定の治療法が有効とされていて、数か月で症状が消失することが多いといわれています。

ですが、中には症状が何年も続いたり、治療後も自発性がなかなか改善されないケースもあります。

統合失調症だけでなく、むしろ気分障害や器質性疾患に合併することが多いことが報告されるようになり,2013年に 改訂された最新版の『DSM-5』(米国精神医学会が発行する『精神障害の診断と統計マニュアル第5版』)からは緊張病という一つの疾患分類となりました。

愛着障害

養育者との愛着が何らかの理由で形成されず、子供の情緒や対人関係に問題が生じる状態です。

主に虐待や養育者との離別が原因で、母親を代表とする養育者と子供との間に愛着がうまく芽生えないことによって起こります。

乳幼児期に養育者ときちんと愛着を築くことが出来ないと、「過度に人を恐れる」または「誰に対してもなれなれしい」といった症状が現れることがあります。

愛着(アタッチメント)とは?

愛着とは、主に乳幼児期の子供と母親をはじめとする養育者との間で築かれる、心理的な結びつきのことです。専門用語でアタッチメントともいいます。

子どもはお腹が空いた時、オムツが汚れた時。恐怖や驚きを感じた時などに泣く事で、自分の気持ちや欲求を表現します。通常そういったときは、決まった養育者がくりかえし子どもに駆け寄り、不快にさせる要素を取り除きます。

養育者とは、母親や父親など、身近で世話をして育ててくれる人を意味します。養育者は、頻繁に子どもと抱っこなどで触れ合ったり、声掛けなどでコミュニケーションをとったりします。

子どもは生後3か月ころまでは誰に対しても微笑んだり見つめたりします。こういった日常的なお世話と愛情あふれるスキンシップ、コミュニケーションを受けとる中で、子どもは「この人は自分の要求を敏感に感じ取り、正しく対応してくれる」「この人は自分によく声をかけてくれるし、抱っこしてくれる」などと特定の養育者を認識するようになります。

このような認識のもと、生後3か月を過ぎてくると、子どもはいつも自分をお世話してくれる養育者とそうでない人とを認識できるようになってきます。これが「愛情形成の第一歩」です。

子どもは養育者と生活していく中で、養育者との愛着をどんどん深めていきます。

この愛着を土台に子どもは成長していくため、養育者と子どもが愛着を形成するということは、子どもの発達に欠かせないことなのです。

愛着とは、養育者が子供に対して行った行動の歴史

〇人に対して過度に警戒する・・・

「反応性アタッチメント障害

(反応性愛着障害)」

〇過度になれなれしい・・・

「脱抑制型愛着障害」

ピーターパン症候群

大人という年齢に達しているが精神的に大人になれない男女を指す言葉。

カイリーは著書の中で、ピーターパン症候群を

「成長する事を拒む男性」とも定義している。

「大人になれない」「大人になりたくない」と考えているピーターパンと、成人しているのに独立心がない「現実世界の人」を重ね合わせている

「誰でも持っている問題の一種」であり、心理学・精神医学の正式な用語ではない。

従ってアメリカ精神医学会出版の「精神疾患診断統計マニュアル」には記載されていない。

「ピーターパン」は人間的に未熟でナルシシズムに走る傾向を持っており、『自己中心的』・『無責任』・『反抗的』・『依存的』・『怒り易い』・『ずる賢い』というまさに子供同等の水準に意識が停滞してしまう大人を指す。

ゆえにその人物の価値観は「大人」の見識が支配する世間一般の常識や法律を蔑ろにしてしまうこともあり、社会生活への適応は困難になり易く必然的に孤立してしまうことが多い。

また「ピーターパン」は年齢的には大人の男性である「少年」で、母親に甘えている時や甘えたいと欲している時に、母性の必要を演じる傾向も持ち合わせている。

(所謂幼児回帰の要素も含んでいる)

これらの症状に陥る条件としては、

近親者による過保護への依存

マザーコンプレックスの延長

幼少期に受けた苛めもしくは虐待による過度なストレス

社会的な束縛感・孤立感・劣等感からの逃避願望

物理的なものでは脳の成長障害なども関係しているのではないかと諸説が唱えられているものの、現段階での学識的な因果関係としてはあくまで推測の域である。

防衛機制「幼児退行」

自閉スペクトラム症とは

自閉スペクトラム症の診断については、DSM-5に記述されており、下記などの条件が満たされたときに診断されます。

複数の状況で社会的コミュニケーションおよび対人的相互反応における持続的欠陥があること

行動、興味、または活動の限定された反復的な様式が2つ以上あること(情動的、反復的な身体の運動や会話、固執やこだわり、極めて限定され執着する興味、感覚刺激に対する過敏さまたは鈍感さ など)

発達早期から1,2の症状が存在していること発達に応じた対人関係や学業的・職業的な機能が障害されていること

これらの障害が、知的能力障害(知的障害)や全般性発達遅延ではうまく説明されないこと

さらに、知的障害の有無、言語障害の有無を明らかにし、ADHD(注意欠如・多動症)との併存の有無を確認することが重要です。DSM-IVでは認められなかった自閉スペクトラム症とADHDの併存が、DSM-5では認められています。また、他の遺伝学的疾患(レット症候群、脆弱X症候群、ダウン症候群など)の症状の一部として自閉スペクトラム症が現れることがあります。

1と2の症状の程度は様々であり、いろいろな併存症も見られることから、小児神経科・児童精神科・小児科医師による医学的評価は非常に重要です。

自閉スペクトラム症の症状

重症度は様々ですが、言葉の遅れ、反響言語(オウム返し)、会話が成り立たない、格式張った字義通りの言語など、言語やコミュニケーションの障害が認められることが多くなっています。

乳児期早期から、視線を合わせることや身振りをまねすることなど、他者と関心を共有することができず、社会性の低下もみられます。学童期以降も友だちができにくかったり、友だちがいても関わりがしばしば一方的だったりと、感情を共有することが苦手で、対人的相互関係を築くのが難しくなります。

また、一つの興味・事柄に関心が限定され、こだわりが強く、感覚過敏あるいは鈍麻など感覚の問題も認められることも特徴的です。

自閉スペクトラム症の併存症

様々な併存症が知られていますが、約70%以上の人が1つの精神疾患を、40%以上の人が2つ以上の精神疾患をもっているといわれています。特に知的能力障害(知的障害)が多く、その他、ADHD(注意欠如・多動症)、発達性協調運動症(DCD)、不安症、抑うつ障害、学習障害(限局性学習症、LD)がしばしば併存します。

また医学的併存疾患としては、てんかん、睡眠障害、便秘を合併しやすいことが知られています。てんかんの併存は、知的障害が重い人ほど多く認められます。

高機能自閉症

高機能自閉症とアスペルガー症候群

知的な発達の遅れのある典型的な自閉症に対して、知的な発達の遅れのない自閉症を高機能自閉症、もしくはアスペルガー症候群と言います。

知的な遅れがないので、一見理解しているように思われることが多いのですが、会話のやりとりの中で妙な違和感を感じることがあります。

→不得意なことがわかりづらく、周りに理解されづらい。その為ストレスを溜め込みやすく、うつなど、精神的なものを抱えやすい。

また、精神手帳、療育関連の手帳も地域によっては発行をしてもらえなかったりと、支援の方でもまだまだ、追いついてないのが現状。

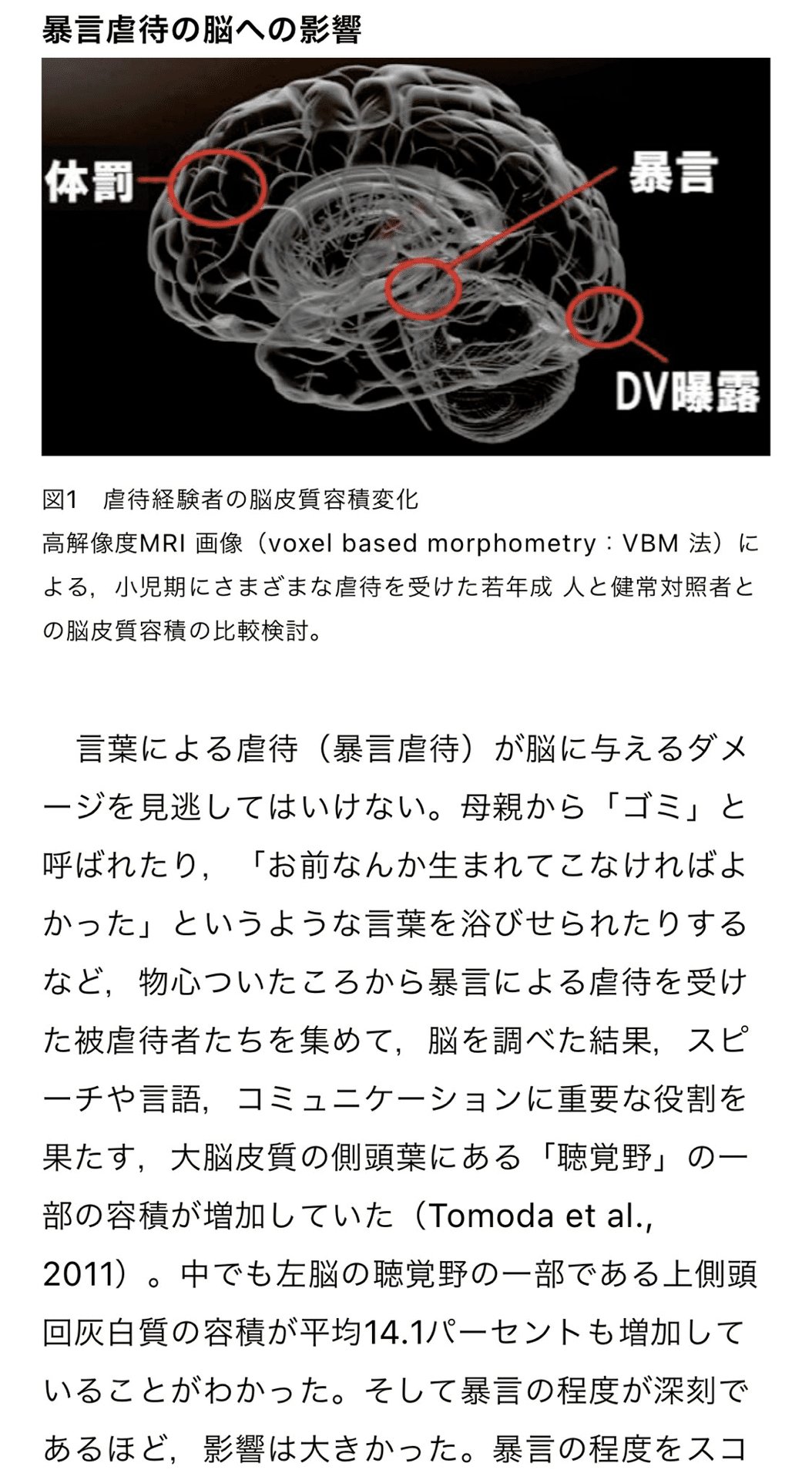

暴言による虐待によって脳の発達に影響を与えるケースもある

#ミルグラム考察

— 🏠🥬🙌🍅@11/23 バックドラフト公開🔥 (@mirurato) October 27, 2022

「暴言」が与える精神的ダメージが与える脳の発達への影響

暴言による虐待を受けた被虐待者たちの脳→ 言語やコミニュケーションに欠かせない「聴覚野」の一部の容積が増加

聴覚に障害が生じてしまう

➕

知能や理解力の発達にも悪影響

「デキソコナイ」という言葉が具体例 pic.twitter.com/nI4RA5OvqL

サヴァン症候群

自閉症スペクトラム(アスペルガー症候群)などの症状を持ちながらも、一方で突出した「才能の小島(island of talent)」を持つ患者を、「サヴァン症候群(savant syndrome)」と呼びます。

最近の研究では、Hawlinの報告によると、自閉症スペクトラム(アスペルガー症候群)の子供の4人に1人はサヴァン症候群と言われています。

天才サヴァン

ある分野の能力が際立っているという点は有能サヴァンと同じですが、天才サヴァンは世間から見ても秀でた能力を持っています。

サヴァン症候群は男性に多い

自閉症スペクトラム(アスペルガー症候群)自体が男性に多く、男女比はおおよそ4:1とされています。

しかし多くの報告で自閉症スペクトラム(アスペルガー症候群)にみられる男女比よりもサヴァン症候群の男女比が高く、サヴァンは男性に発現しやすいようです。

BolteとPoustkaやHawlinらの報告では、サヴァン症候群の男女比は5:1から7:1とされています。

正確に誕生日を祝いに来るor誕生日の日に発言するハルカ

2020/08/05 カズイ

2020/12/15 コトコ

2021/04/19 フータ(直接言及はなし)

2021/09/02 ユノ

2021/12/15 コトコ

2022/10/06 ミコト(直接言及はなし)MVの色彩豊かさ

https://tokyo-brain.clinic/psychiatric-illness/asd/1428

アダルトチルドレン

プリンス

自分の意思とは違っても、周りの期待通りの行動をとるタイプ。

他者に合わせることで、自分の居場所を確保する。

子供の事に期待に応えることでしか褒めてもらわなかったり、期待に背くと虐げられるような場合にこのタイプになります。

自分の考えを突き通すことに不安が強いので、本来の自分を表現できません。周りが正しいという事が、本当に正しいと疑わないので、周りに流されやすい傾向にあります。その状況になれてしまうと、自分の本意が分からなくなってしまうこともあります。頼まれるとノーと言えない性格なので、自分ばかり負荷を背負う事が多いでしょう。損をしても、周りの理想とする自分でいようとします。また、周りに流されて決断している事が多いので、選択を失敗した時は他人のせいにする傾向があります。

良い点

指示をこなすことに長けています。

失敗しないように他人の話をよく聞きます。

悪い点

流される事が多いので、自分があまり分からなくなってしまいます。自分が思ったことも他人と違うと、その自分の考えを否定してしまいます。周りと違う自分を表現する事が出来ません。ロストワン

アダルトチルドレンのタイプ『ロスト・ワン』は別名「迷子」「ロストチャイルド」「いない子」などと呼ばれます。普段からあまり目立たず、自分から意思を主張したりしないため、

手が掛からない子

おとなしいいい子

と思われがちなのですが、ややもすると「存在感が薄い」「存在が感じられない」と思われたり、本人も

「自分のことなんて誰も気づいてない」

「消えたい。居なくなりたい。居なくなってもみんな気づかないよね」

「他者から自分が見られてる(存在に気づかれてる)ことに違和感を感じる」

という風に感じてしまうのもロストワン型アダルトチルドレンの特徴ともいえます。

ロストワンの特徴

通常、子どもは自分の存在をアピールすることで生きています。ロストワンは逆に甘えたい、慰められたい、愛されたいといった感情を封印しました。いかに注目されず、いかに波風を立てずに生きるかがロストワンの命題です。ネグレクトや両親不在のロストワンは孤独の中で涙はもちろん嗚咽すら漏らさず、虐待や過干渉から身を守るロストワンは緊張のカモフラージュに徹していました。このため、ロストワンは自分の意思や感情を言葉で表現することを好みません。周囲からは「クール」とか「何を考えているかわからない」と思われがちです。しかし、親の顔色をうかがったり、危機を察知する感受性には優れています。さらに、孤独を楽しむ術を幼い頃から身に着けてきました。空想はいつしか文芸、アート、手芸、クラフトなど創作活動の才能となります。言葉以外の表現手段を持ったロストワンはこの作業に粘り強く打ち込むことでしょう。職人や芸術家に見られる、こだわりや頑固さが形成されるのも無理はありません。無口ながら、迎合や妥協を許さない姿勢は、人づきあいの難しさにつながるかもしれません。

ロストワンの心のキズ

自分の存在感を消し去り、気持ちを伝えることを封印したロストワンには「守ってもらえなかった」という深い失望があります。「ただ、そばにいてほしい」という願いすら叶えられませんでした。さらに「怖いものから守ってほしい」「怖い思いをしたから慰めてほしい」と望んでも、それは諦めるしかないと学習した結果、人に興味を持たない(持つのが怖い)、人が怖いと恐れ、親密になるのを避ける回避型が多くみられます。

パーソナリティ障害

障害とついているが、正式には病気では無い。

あくまでも性格の偏りである。

それが日常生活を負えないほどに重症になると病気と呼ばれるようになる。

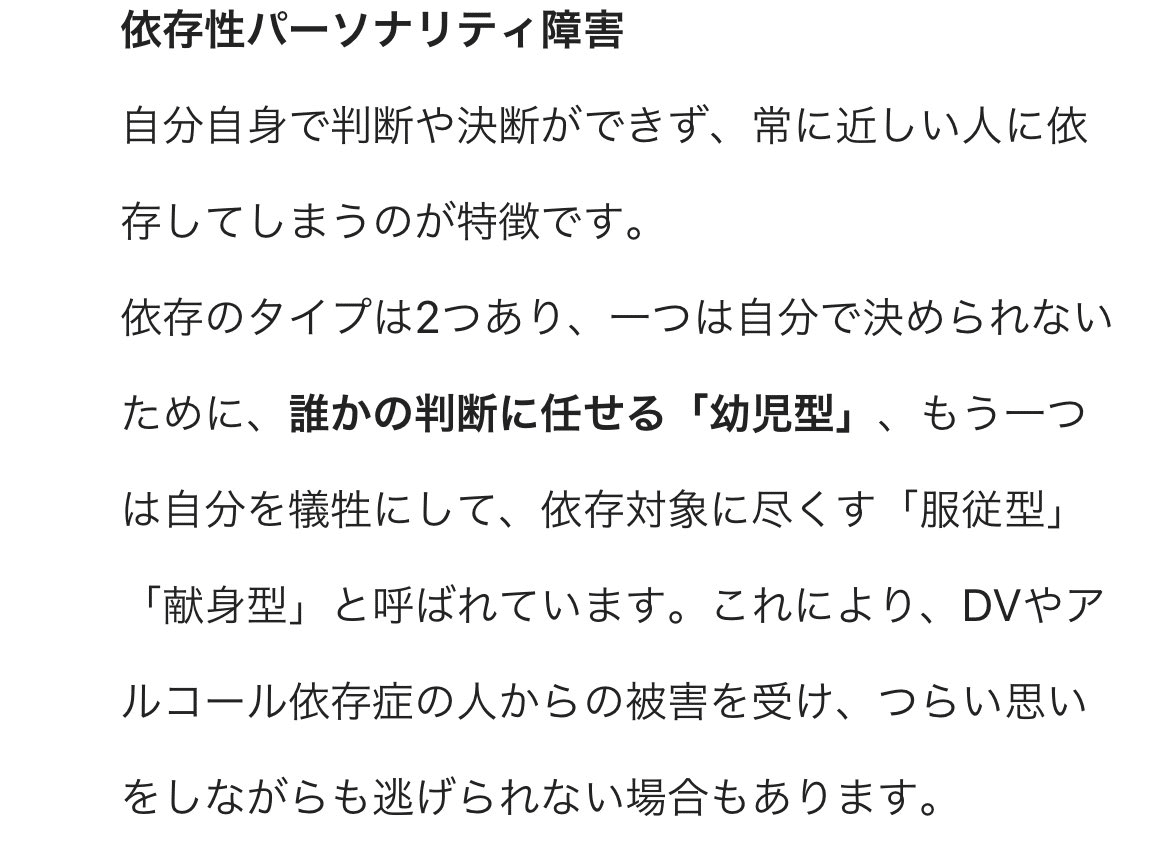

依存性パーソナリティ障害

境界性パーソナリティ障害

気持ちや行動、対人関係が不安定になりやすく、日常生活や仕事で著しい苦痛や支障を引き起こしてしまう障害です。

↓

基本的には、相手の気持ちを敏感に察することができるため、相手のために(時として必要以上に)頑張ったり、思いやりのある行動をとったりすることが多い方々です。

↓

ただ、相手が自分を見捨てて離れていく、自分を大事にしてくれていない、と感じると、不安や怒りが急に強くなり、うまくコントロールできなくなってしまいます。

感想

ハルカくんのあのシーン芸術的だなとかあんぽんたんなことを考えてました

言うて、気持ち悪い気持ち悪いと聞いて覚悟してたほど気持ち悪くはなかったなというのが印象

(もちろんホリエルの演技力は半端なかったです)

ハルカくんは知能に遅れがあるように見せかけて精神遅滞なのかなと思いました

今回は、みるらと共に【赦す】です。

愛着を安定させて欲しいからが大きな理由

(まぁ今回は赦されるのは厳しいだろうな(小並感))

正直にはムウちゃんだと安定した愛着は厳しいと思うけど、それがハルカくんの自分を愛する気持ちを芽生えさせるきっかけになるならいいなぁ(らとを)

看守の希望

01自己肯定感🆙

でも自分のしたことは間違いだった

現実

01「ダメな僕でも認めてくれた」の形で自己肯定感🆙

(悪性自己愛に突き進んでいったなぁ.....)

自分のしたことは間違いじゃない!エーリヒ・フロムにとって、悪性自己愛とは人間の邪悪性の五つ目の本質の一部でした。

彼らは、優越感を抱き、共感性に欠け、周囲の人々の注目を完全に集めることで頭がいっぱいな人々です。

自己愛性人格障害の傾向が表れ始めた

その自尊心の低さから、味方を求め、確認したがり、常に賞賛されたがるのです

2022/11/