誕生日記念 アマネ中心考察

はじめに

DECO*27×OTOIRO×山中拓也による視聴者参加型プロジェクト『MILGRAM』の登場キャラクター、桃瀬 遍の誕生日記念考察です。 考察を行ったのは、 宗教観、歌詞考察を担当したのはみるやね(@milg_mnym ) 心理方面を担当したのはらと(@RatoRato934 )です。

⚠️誹謗中傷、否定的な意見はやめてください。 特に、tosで引用する形で誹謗中傷はしないでください。実際にtosで引用して考察を悪く言われたということ

が実際にあり、考察をしている私達がとても傷ついた事

があるので、控えて頂けると幸いです。

誕生日 6月27日

何の日?

・秋成忌

・演説の日

・日照権の日

・ちらし寿司の日

・独立記念日 [ジブチ]

・メディア・リテラシーの日

・ヘレン・ケラー・バースデー

・ハンセン病を正しく理解する週間星座

誕生色・バースデーカラー

誕生花・バースデーフラワー

誕生石・香水・果物・お酒・鳥

ミント

ミント全般の花言葉

「美徳」「効能」

Mint(ミント全般)

「virtue(美徳、効能)」

Peppermint(ペパーミント)

「warmth of feeling(気分のあたたかさ)」

花名・花言葉の由来

花名の由来

属名の学名「Mentha(メンタ)」は、ギリシア神話に登場し、呪いによりミントに姿を変えたメンテ(Menthe)の名前に由来します(下記参照)。英名の「Mint(ミント)」も語源は同じです。

和名では「薄荷(ハッカ)」ですが、この名はミントの一種であるニホンハッカを指していうこともあります。

花言葉の由来

花言葉の「美徳」「効能」(西洋の花言葉は「virtue(美徳、効能)」)は、ミントの薬効に由来するといわれます。

フリージア

フリージア全般の花言葉

「あどけなさ」「純潔」「親愛の情」

白いフリージア

「あどけなさ」

Freesia(フリージア全般)

「innocence(純潔)「friendship(友情)」

「trust(信頼)」

花名・花言葉の由来

花名の由来

属名の学名「Freesia(フリージア)」は、原産地の南アフリカでこの植物を発見したデンマークの植物学者エクロン(1795~1868)が、親友のドイツ人医師フレーゼ(Freese)に献名したといわれます。

和名の「浅黄水仙(アサギスイセン)」は、日本に最初に渡来したものが淡黄色の品種だったために名づけられましたが、現在は使われていません。

花言葉の由来

花言葉の「あどけなさ」「純潔」「無邪気」は、フリージアの明るくほのぼのとする花姿やさわやかさ・甘酸っぱさのある香りといった純真無垢なイメージに由来するといわれます。

スピリチュアルナンバー

バースデーイラスト

植物

トケイソウ

トケイソウ全般の花言葉

「聖なる愛」「信仰」「宗教的熱情」

Passion flower(トケイソウ全般)

「holy love(聖なる愛)」

「faith(信頼、信仰)」

「religious fervour(宗教的熱情)」

花名・花言葉の由来

花名の由来

花名の「時計草(トケイソウ)」は、独特な花の形が時計のように見えることに由来します(3つに分裂しためしべが時計の長針、短針、秒針のように見える)。

トケイソウの英名「Passion flower」の “passion” は「情熱」の意味ではなく、キリストの「受難」を意味します。イエズス会の宣教師らによってラテン語で “flos passionis” と呼ばれていたことに由来します。

花言葉の由来

宗教的な花言葉の「聖なる愛」「信仰」「宗教的熱情」は、トケイソウがキリストの処刑を象徴する花とされたことにちなみます。

アマネのバースデーイラストを反転させて白黒にすると

トケイソウ以外の形になる

(加工は挙げられないので、余力があれば確かめてみてください)水仙

スイセン全般の花言葉

「うぬぼれ」「自己愛」

Narcissus(スイセン全般)

「self-love(自己愛)」

「egotism(自己中心、うぬぼれ)」「unrequited love(報われぬ恋)」

ラッパスイセン

「尊敬」「報われぬ恋」

Daffodil(ラッパスイセン)

「regard(注視)」

「unrequited love(報われぬ恋)」「respect(尊敬)」

花名・花言葉の由来

花名の由来

属名の学名「Narcissus(ナルシサス)」は、ギリシア神話に登場する美少年ナルキッソスに由来します(以下の「スイセンとギリシア神話」参照)。「水仙」という漢名は、中国の古典の「仙人は、天にあるを天仙、地にあるを地仙、水にあるを水仙という」に由来し、水辺で咲く姿を仙人にたとえたものと考えられます。

花言葉の由来

花言葉の「うぬぼれ」「自己愛」は、水鏡に映った自分の姿に恋をしてスイセンになってしまった美少年ナルキッソスの伝説に由来します。

クチベニズイセンの「すてきな装い」は、副花冠の紅色の縁どりが、まるで口紅をつけているようにみえることにちなみます。

百合

ユリの花言葉

ユリ全般

「純粋」「無垢」「威厳」

西洋

「purity(純粋)」

「refined beauty(洗練された美)」

オレンジのユリ

「華麗」「愉快」「軽率」

西洋

「hatred(憎悪)」

黄色のユリ

「偽り」「陽気」

西洋

「gaiety(陽気)」「falsehood(偽り)」「I’m walking on air(天にも昇る心地)」

赤いユリの花言葉

「虚栄心」

西洋

「warmth(優しさ、暖かさ)」

「desire(願望)」

白いユリ

「純潔」「威厳」

西洋

「virginity(純潔)」

「purity(純粋)」「majesty(威厳)」

クロユリ

「恋」「呪い」。

「恋」の花言葉は、アイヌ民族の言い伝えにちなみます。

「呪い」の花言葉は、側室を殺してしまった黒百合伝説に由来するといわれます。

ユリの花言葉の由来とは?

白いユリ

キリスト教では白いユリ(マドンナリリー)が聖母マリアを象徴する花となっており、純潔のシンボルとされています。ユリの花言葉の「純潔」「純粋」「無垢」もこれに由来します。

「威厳」の花言葉はユリの堂々たる花姿にちなみます。赤とピンクのユリの「虚栄心」は以下の伝説に由来するといわれます。

ユリの伝説

キリストの磔刑が決まり、多くの花がキリストの運命を嘆いて首を垂れるなか、ユリだけは自分の美しさが慰めになると、誇らしげに頭を上げていました。しかし、キリストに見つめられると自分の思い上がりに気づき、赤くなって首をうなだれたといいます。

ユリ誕生の伝説とは?

ギリシア神話の全知全能の神のゼウスが、眠っている妻ヘラ(結婚と母性、貞節を司る最高位の女神)の乳を息子のヘラクレスに飲ませた際、こぼれ落ちたヘラの乳が天の川(Milky Way)になり、地上に落ちたものがユリになったといいます。そのためユリはヘラの花とされ、清純、純潔、母性の象徴とされ、そのユリのイメージはキリスト教とも結びつき「純潔」のシンボルになりました。

白いユリは聖母を象徴する花?

白いユリは、レオナルド・ダ・ヴィンチ(1452~1519)が描いた有名な宗教画『受胎告知』でも、神の子の懐妊を告げる大天使ガブリエルの左手に描かれています。そして17世紀にローマ教皇が聖母マリアの処女性を象徴する花として白いユリを描くように布告を出すと、白いユリは聖母を象徴する花となりマドンナリリーと呼ばれるようになりました。

カラー

カラーの花言葉

「華麗なる美」「乙女のしとやかさ」「清浄」

カラーの英語

「magnificent beauty(華麗なる美)」「feminine modesty(女性のしとやかさ)」

由来

「華麗なる美」「乙女のしとやかさ」の花言葉は、花名の語源といわれるギリシア語の「カロス(美しい)」に由来するともいわれます。

「清浄」の花言葉は、純白のすっきりした花姿にちなむといわれます。

お菓子

タルトケーキ

タルト(tarte)は、菓子の一種。

リンゴのタルト

「焼き菓子」に相当するラテン語「tōrta」に由来する(詳しくは「トルテ」の項目を参照のこと)。

「タルト(tarte)」という語自体はフランス語である(「トルテ(Torte)」はドイツ語)。

概要

パイ生地(あるいはビスケット状の生地)で作った器の上に、クリーム・果物等を盛りつけた菓子がそう呼ばれているが、正確にはタルト生地(パートシュクレ:Pâte sucrée)というものが存在し、これを使ったものを指す。

古代ローマ時代のトールタ tōrtaというお菓子に由来しており、さらにそのルーツは古代ギリシアやエジプトにあるといわれている。

ジャムやクリームはそのままではゲル状で食べにくいため、食べられる器に入れて出そうとしたのが始まりである。ヨーロッパでは、上にパイ生地が被せられ中のリンゴが煮込まれてジャムに近いような形状になっている、いわゆるアップルパイの事も『リンゴのタルト』という名称で呼ばれている場合が多い。ショートケーキやモンブランに使われるスポンジケーキを排し、代わりにこの生地を使用したものも散見される。一般的にはタルトというとこれらの事を指すが、愛媛県出身者の多くは“タルト”と言えば郷土菓子の「タルト」を思い浮かべる。しかし、これは薄く焼いた(もしくはスライスした)カステラ生地に餡をはさみ巻いて作るロールケーキ状の和菓子で、洋菓子のタルトとは別のものである。なお、この郷土菓子のタルトも、語源としては洋菓子のタルトと同じとされている。

(Wikipedia)

「タルト」の語源はラテン語で「焼き菓子」を表す言葉で、発音はフランス語からきています。

「ケーキ」の一種であり、パイ生地やビスケット生地などで土台や器を作り、更にそこに生地を流し込んで焼き、果物のシロップ煮やクリームなどを盛り付けます。中に流し込む生地は、チーズやチョコレートなどお好みで、オーブンで焼いて仕上げるものもあれば、冷蔵庫で冷やし固めて仕上げるものもあります。

「タルト」

「パイ生地又はビスケット生地の土台の上に、クリームや果物などを盛り付けた洋菓子のこと」です。

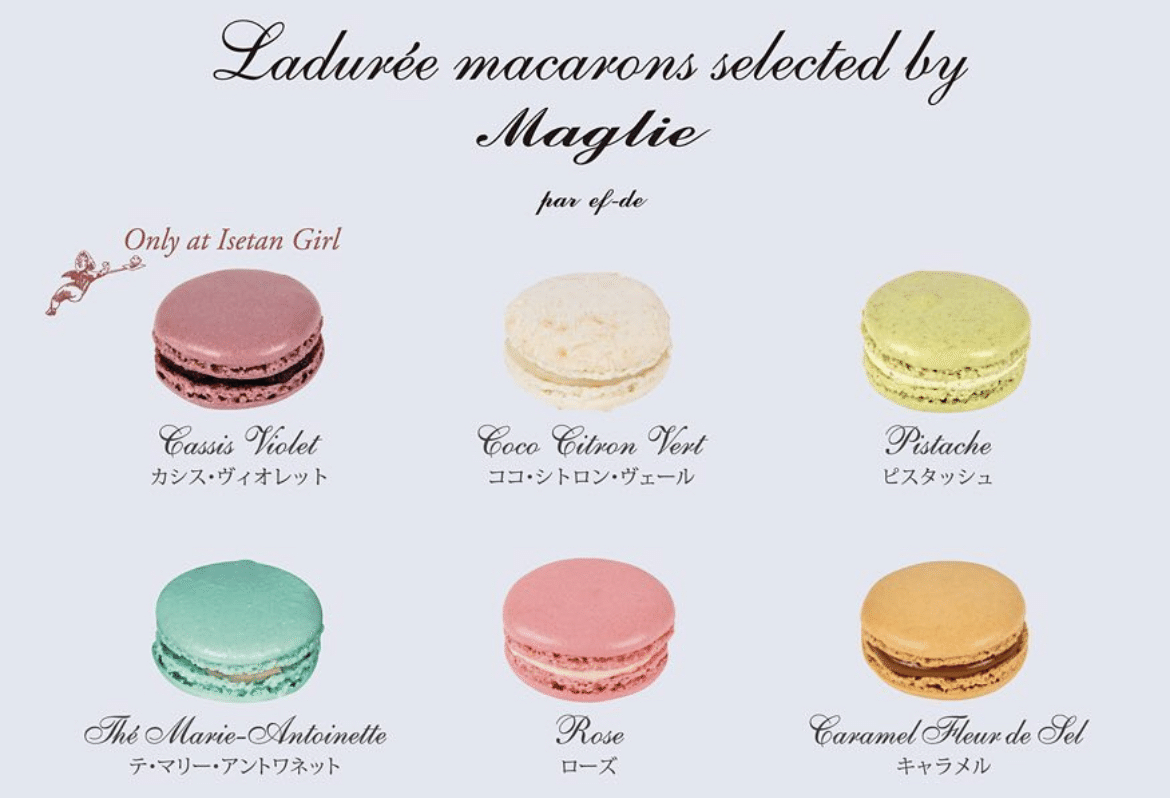

マカロン(多分16)

カラフルでかわいいマカロン。

マカロンはフランスの代表的なお菓子だと思われがちですが、実は発祥はイタリア。

語源はパスタの一種であるマカロニからきているそうです。

高級感のあるお菓子であることから「特別な人にしか贈らない」といった意味合いが込められるようになりました。

マカロンの意味は、「あなたは特別な人」

ミントグリーンの表す意味と効果

ミントグリーンは様々な新しい事に取り組もうとする時に目につく色です。あなたは新しい方向へ進んでいく時期ですよ、と伝えているのです。新しい事をするという事で、フレッシュという意味もあります。

グリーンより白が強いミントグリーンは、平和や平等といった意味も持ちます。ミントグリーンは青と緑を合わせた色、青緑のパステル系とも言われます。青は鎮静の色、緑は調和や安らぎの色。この2つを合わせ持つ青緑は、心身を落ち着かせストレスや疲れを和らげる効果があります。その青緑に白を加えたパステル系の色であるミントグリーンは、ストレス解消に効果を発揮します。ストレスを感じる時は、身に着けるものや部屋などにミントグリーンを取り入れてみましょう。青緑より柔らかなミントグリーンが静かな癒しを与え、ストレスが和らいでいくのが分かると思います。

ミントグリーンってどんな色?

色彩規格では明るい緑とされています。

ミントはシソ科の植物で、ミントの葉のような緑をミントグリーンといいます。しかし私たちが普段ミントグリーンだと思う色は、白色を加えたような色で葉のような緑は黄緑などと言います。考えてみると、ミントグリーンという色がどういう色なのか分かりませんね。学問的(専門的)に言えば、ミントグリーンは葉の色。スイーツの上に乗っている小さな葉です。あの葉がミントである事はすべての人が知っているのに、ミントグリーンというとチョコミントアイスのような白っぽい緑色の事を言います。カラーセラピーでいうとミントの葉のような黄緑色も、チョコミントアイスのようなミントグリーンも、それぞれ意味を持っています。

葉のようなミントグリーン(黄緑)

旅立ちや挑戦といった新しく事を始めるといった意味

アイスのようなミントグリーン

心を静めたりストレスを減らすといった意味

カラーセラピー

サロンによって違いますが、緑として見て濃い、淡いという感じで分けている所もあります。

少しあいまいですが、葉のようなミントグリーン(黄緑)もアイスのようなミントグリーンもミントグリーンとして考えていいのではないでしょうか。

https://www.aftschool.com/colorninki/カラーセラピー・ミントグリーンのまとめ/

クッキー

クッキーの意味は、「友達でいよう」

サクサクの食感が「ライト=軽い」

友人関係をイメージしている

白い羽根

雷

ラッパ

らっ‐ぱ【×喇×叭】 の解説

1 金管楽器の総称。真鍮 (しんちゅう) 製の管の一端に吹口がつき、他端が朝顔形に開いたもの。トランペット・ホルンなど。

2 弁のない簡単な構造のトランペット。数種の倍音のみを発し、信号や儀式の奏楽に用いる。

3 蓄音機などの朝顔形の拡声器。

4 「喇叭飲み」の略。

5 大言壮語すること。→喇叭を吹く

そのため、フランス語で「記憶力」のほか「呼び戻す」という意味もある「rappelle」を語源とする説もある。

ラッパ→大言、嘘

たいげん-そうご【大言壮語】

おおげさに言うこと。

できそうにもないことや威勢のいいことを言うこと。

また、その言葉。

口では大きなことを言っても実行が伴わないこと。

おおぼらを吹く。

▽「壮語」は威勢のよい言葉の意。喇叭(らっぱ)を吹(ふ)・く の解説

大きな事を言う。ほらを吹く。

一つ目は梵語(サンスクリット語)からきたという説。梵語で「叫ぶ」を意味する「rava」がその由来といいます。二つ目としては、梵語の「rava」に由来する中国語の「喇叭(ラッパ)」が語源という説。三つ目はオランダ語の「roeper」からきたという説。杉田玄白の「蘭学事始」にはオランダから「ループル(roeper)/呼遠筒(こえんとう)」が渡ってきたと書かれています。このroeperは今でいうメガフォン、拡声器のようなものだったようです

タロットカード【審判】

解説

A.ラッパを吹く赤い羽根を持った天使、ガブリエルがいます。

B.天使が持っている白字に赤の十字の旗ですが、この赤と白は魔術師を意味しています。

C.天使のラッパの合図で、死者たちが、墓場から甦ってきています。みんな自分の最後のチャンス、復活と再生に希望を持っているのです。

D.後ろには巨大な山々と大きな川の流れが描かれています。これは乗り越えなくてはならなかった困難や苦労を表しているのです。

審判のカードの意味

天使が吹くラッパの音で、墓場から目覚めた死者たちは、これからキリストによる最後の審判を受け、それによって自分が天国に行けるのか地獄に落ちるのかが決まってしまいます。

このカードは、過去に犯した過ちを顧みてもう一度改善する機会を与えられ、それにより再生や復活できることを表しています。チャンスを逃してしまったことで失敗したり、恋人とつまらない理由で別れて後悔したことなど、それらにより学んだことを糧にして、もういちど努力してみることで、奇跡が起こり、救われることになるのです。

【正位置のキーワード】

・復活

・再生

・覚醒

・改善

・結果

・放免

【逆位置のキーワード】

・再起不能

・悪い知らせ

・行き詰まり

・自己疑惑

・反省がない

・悲観

ラッパスイセン

バースデーイラストの植物の部分で紹介

ダチュラ

ダチュラ全般の花言葉

「愛嬌」「偽りの魅力」

花名・花言葉の由来

花名の由来

チョウセンアサガオ属の学名「Datura(ダチュラ)」は、この植物のヒンズー名「dhatura」から変化したものといわれます。なお、園芸上「ダチュラ」と呼ぶ場合、花を下向きに咲かせる近縁種のキダチチョウセンアサガオ属(Brugmansia)を指すこともあるようです。

英語ではチョウセンアサガオを「Devil’s trumpet(悪魔のトランペット)」、キダチチョウセンアサガオを「Angel’s trumpet(天使のトランペット)」などと呼んでいます。

花言葉の由来

花言葉の「愛嬌」は、トランペットに似た花の姿がかわいらしいことにちなむともいわれます。

ダチュラの名称・原産地

科・属名: ナス科チョウセンアサガオ属

学名: Datura metel

和名: 朝鮮朝顔(チョウセンアサガオ)

別名: ダチュラ、曼陀羅華(マンダラゲ)

英名: Devil’s trumpet, Thorn apple

原産地: 南アジア

夢占い

服装

服の夢占い 基本的な意味とは?

夢の世界の”服”は、大きく分けると次の2つを象徴します。

・表向きの顔

・社会的な役割

服は、あなたの世間に対する表向きの顔の象徴。

夢の中で見る服は、世間から見たあなたの印象を暗示しています。

なお、制服のように、服そのものが役割を表す場合もあることから、服は社会的な役割の象徴でもあります。

1.綺麗な服を着ている夢

周囲の人に好印象を与えられている暗示。今後、運気も上昇していくことを告げています。ただし、普段のあなたに比べて、あまりにも華やかすぎる服を着ているなら、それは、あなたの自信の無さの表れかもしれません。

12.緑色の服を着ている夢

緑色の服は成長や健康の象徴。緑色の服を着ているのは、あなたが今いる環境で、より発展していくことを告げています。また、病気の人が見る場合は、健康の回復を告げている場合も。ただし、あまり良い印象が無い夢なら、あなたの未熟さや、体調不良の暗示かもしれません。夢の印象をよく思い出して見てくださいね。

15.ドレスを着ている夢

綺麗なドレスを着ている夢は、人から認められるなど、

社会的な評価が得られるサイン。または、華やかな場所に出かける予定ができるのかも。ただし、あまりに派手なドレスは自己顕示欲の高まりを表すため注意を。

緑の靴

緑色の靴の夢は、社会的な成功を意味する吉夢です。

夢占いで靴は社会的な立場を表すアイテムであり、緑は安定や成長を意味します。

そのため、緑色の靴の夢はあなたの人生が安定しさらに飛躍する可能性があるというサインです。

緑色の靴を履いていたのが自分自身なら、自分の力で飛躍していく可能性があるでしょう。

黒いリボン

リボンの夢の意味とは?

リボンの夢は、大きく次の3つをあらわします。

1.絆

リボンは結び目を作ることから、夢占いにおいて『絆』を象徴します。リボンの夢に、もし登場人物が現れたなら、あなたと誰かとの関係性がさらに深まることになりそうです。あるいは、関係性を深めたいという願望をあらわすこともあるでしょう。どんな人が登場していたのかをよく思い出して、夢の意味を判断してみましょう。

2.意志の強さ

夢占いでリボンは、意志の強さをあらわすことも。

特に、あなた自身がリボンを結んでいる夢なら、その意味が強まるでしょう。仕事や勉強などで、何としても達成したい目標があるときに見やすい夢です。心当たりがある人は、かなりモチベーションが高まっている状態と言えそう。もしかしたら、目標を達成する日も近いのかもしれませんね。

3.魅力

リボンは古来より女性の装飾品として使われてきたことから、女性的な魅力の象徴でもあります。あなたが女性だとすると、リボンの夢を見たということは、女性的な魅力がアップする予感です。あるいは、恋愛に対する憧れが高まっていて、より魅力的になりたい気持ちをあらわす意味もあるでしょう。

黒いリボンの夢

運気が強くなっているようです。同時に欲求のレベルも高まっています。とてもエネルギッシュな状態ですが、少しエネルギーを持て余しがちなのかもしれません。

気をつけないと、大事な時に失敗してしまう恐れもありそうです。特に、その失敗は人間関係において起きる可能性が…。周りの人の気持ちに配慮することを忘れないようにしましょう。

お菓子

お菓子の夢 基本的な意味とは?

お菓子の夢があらわす意味は、主に次の3つがあります。

1.依存

甘いお菓子は、依存の象徴。お菓子の夢を見たとしたら、誰かに頼りたい気持ちが反映されているようです。

あるいは、自分を甘やかしていることへの警告となるケースもあります。いずれにしろ、あなたの甘さや未熟さを指摘しています。思い当たることがある人は、今一度気を引き締めていきたいところです。

2.甘い恋

お菓子を含め、甘い食べ物の夢は、甘い恋の象徴として登場します。付き合い始めてすぐのカップルのような、甘い恋愛がしたくなっているようです。また、真剣交際とは真逆の体だけの関係、軽い恋愛への憧れを反映することも。本気の恋愛を望む気持ちよりも、快楽を追い求めるだけの恋愛を望む気持ちの方が勝っているのかもしれませんね。

3.不摂生

甘い食べ物の夢は、不摂生を象徴することもあります。

場合よっては、健康悪化の予兆となるかもしれません。

くれぐれも注意してください。

2.まわりにお菓子がたくさんある夢

不摂生な生活への警告です。この機会に生活を立て直さないと、健康への被害が大きくなってしまいそうですよ。また、甘い考えが強い時にも見ることがあります。

受け身の姿勢で生きている人にとっては、「早く自立しましょう」というメッセージとなるでしょう。

ケーキの夢の夢占い 基本編

夢の世界に登場するケーキは、基本的に次の3つを象徴しています。

・恋愛運

・人生の楽しみ

・お祝い事

よく恋人と過ごす時間のことを「甘いひととき」と言われるように、夢の世界に登場するケーキなどの甘いスイーツも、基本的に恋愛運を象徴するといわれています。

特に女性にとってのケーキの夢は、結婚に関する暗示になることも少なくないようです。また、一般に祝い事の席でケーキはよく食べられることから、ケーキの夢が、人生の楽しみや祝い事を象徴するケースも。

2.ケーキを見る夢

ケーキを見る夢は、恋や仕事、自分磨きなど、あなたが人生を楽しむことに、意欲的になっている状態をあらわします。ただし、意欲だけで行動に移せなければ、いつまでたっても楽しさは近づいてこないという暗示です。

あなたの感性を信じて、今は思い切ってチャレンジしていきましょう。

4.ケーキを目の前にして食べることができない夢

目の前のおいしそうなケーキを食べたいのに、どうしても食べることができない!そんなイメージを夢で見たのなら、あなたはちょっと現実逃避気味なようです。

もっと素敵な恋愛がしたい・・・

もっと楽しい毎日を過ごしたい・・・

そう思いながらも、「でも自分にはできない」と思い込み、現実から目を背けているのかも。

ただ、今のまま欲求にフタをすることは精神衛生上、好ましくありません。現実を変えるために、小さな一歩を踏み出しましょう。

12.お誕生日ケーキの夢

夢占いで、誕生日は新たな出発の象徴。バースデーケーキが夢にあらわれるのは、恋愛や、交友関係が新たな局面を迎える暗示しています。近いうちに新たな出会いや、新たな恋の訪れが期待できそうです。女性にとっては、彼からのプロポーズがあるなど、結婚の予兆になるかもしれません。

タルトの夢の場合

タルトの夢は、種類によって意味が変わる。フルーツやジャムのタルトは、健康運の上昇。エッグタルトやチーズタルトは、運気の上昇。

マカロンの夢の意味は?

マカロンを見たり食べたりする夢は、充実した経験を表しています。あなたは人生の様々な面でバランスをとることに成功しています。

☆アンダーカバー

マーク

頭のマークは羊

体にあるマークは山羊(左脇腹あたり?)

アマネの体重が致命傷になった可能性もあるが…難しいところである

→棒状のものを振り下ろしているのは頭部のようにも思えるからマーク考察はこれからの情報を待ちます

歌詞

アンダー

信じるだけでいいの

約束を破る道理などない信じるだけでいいの

約束を破る道理などない(信じるだけで救われるに置き換えた)

→義(ヤコブ書)

アマネで三審掛けられているのは、勇気。

信仰には上記のURLに書かれているように三段階の勇気を持つことから始まる。

勇気とは

勇気(ゆうき、希: ἀνδρεία, 羅: fortia, 英: courage)とは、普通の人が、恐怖、不安、躊躇、あるいは恥ずかしいなどと感じることを恐れずに(自分の信念を貫き)向かっていく積極的で強い心意気のこと。勇ましい強い心をいう。

語義解によれば、いさむ(強)にはつよい、悪い、乱暴の意を含む。

アドラー心理学

よく「勇気づけの心理学」と呼ばれます。

ここでいう「勇気」とは、屋根から飛び降りるような勇気とは違います。危険を省みず、無鉄砲なことをするのは、“蛮勇”というものです。

アドラー心理学が伝える勇気は、あらゆる人のココロの中にある、行動を生む力のこと。

「一歩前に踏み出そうとする気持ち」といえばいいでしょうか。例えば、オープンしたてのカフェに一人で入ってみるときや、習い事を始めるときは、ちょっとしたエネルギーが必要です。行動を後押ししてくれるこのような力を「勇気」と呼ぶのです。

信じる

しん・じる【信じる】 の解説

[動ザ上一]「しん(信)ずる」(サ変)の上一段化。「無罪を―・じる」

個人の信じるもの 統計

だけで

だけ【丈】

《副助》

1. 程度や範囲の限界を示すのに使う。

* ちょうどその数量・程度・範囲である意の表現に添える。 「三つ―残っている」

* その限界に向けて、または限界一杯の意。 「できる―手を尽くします」

* 限度や可能な範囲を越えないことに着目して、ただそれに限る意。 「まじめな―が取り柄」

* 《更に「―の」「―(の…が)ある」「AすればAする―」などの形でも》 それを考慮するだけで他を持ち出すまでもなくというとらえ方で、その事物や身分に相応する意。…に応じて、やはりその分。 「さすが名工の茶碗(ちゃわん)―に趣がある」

* それにつけてなおさら。 「遺稿である―に哀感がただよう」

(こちらでも単位が登場している)

ちなみにキノコの名称

日本語のキノコの名称(標準和名)には、キノコを意味する接尾語「〜タケ」で終わる形が最も多い。

この「〜タケ」は竹を表わす「タケ」とは異なる。竹の場合は「マ(真)+タケ(竹)」=「マダケ」のように連濁が起きることがあるが、キノコを表わす「タケ」は本来は決して連濁しない[要出典]。例外として、「キハツダケ」は「〜ダケ」となるが、その他のキノコについては「〜ダケ」で終わるキノコは図鑑に記載されていない。しかし一般には「えのきだけ」、「ベニテングダケ」のような誤表記が多い。また、一般的な名称としてのキノコのことを、石川県民はコケと呼ぶ習慣がある。[14]

しいたけの花言葉は「疑い」です。

エリンギの花言葉は「宇宙」です。

まつたけの花言葉は「控えめ」です。

マッシュルームの花言葉は「福音」です。

アマネに似合う花言葉が多いですね。

例えば髪型とかキノコモチーフかもしれませんね。

岳→ がく

〖岳〗 (嶽) ガク・たけ

1. 1. 高くて大きな山。けわしい山。 「岳麓(がくろく)・五岳・山岳・巨岳・富岳(=富士山)」 2. 2. 大きくて威厳がある。 「岳岳・岳父」

たけ【岳】

1. 高くそびえる山、そのいただき。

①「たけ」(同意語:嶽)

ア:「ごつごつして高く、大きく、

険しい山。がく。」

(例:御岳、山岳部)

イ:「山の頂(いただき)・頂上」

②「妻の父を尊敬していう語」

(例:岳翁、岳父)

[嶽の成り立ち]

会意兼形声文字です(山+獄)。

「山」の象形と「耳を立てた犬の象形×2(「二犬が争うまたは、二犬が見張るまたは、生贄(いけにえ)の犬」の意味)と取っ手のある刃物と

口の象形(「誓いの言葉または、訴え争う」の意味)」(「人に威圧感を与える場所」の意味)から「人に威圧感を与えるような高くて険しい山」を意味する「嶽」という漢字が成り立ちました。

約束を

やくそく【約束】

1. 1.

《名・ス他》相手に対し、または互いに、取り決めを行うこと。その取り決めの内容。 「口―」

2. 2.

《名》(社会一般に約束⑴として通用する)規定。

3. 3.

《名》かねてから定まっている運命。約束事。 「前世の―」

4. 4.

《ス他》将来そうなることがほとんど間違いないという意を表す。 「この成功で花子には輝かしい前途が―された」

コミットメント(commitment)とは

ビジネスの場では業務や業績目標に対して「責任を持つ」「約束をする」という意味で多く用いられます。

心理学の影響を強く受けて生まれた行動経済学と呼ばれる分野では人間の非合理な側面が研究されており、人間が常に将来の利益よりも目先の利益を過大評価してしまう双曲割引と呼ばれるバイアスが明らかになっている[8]。 このような双曲割引の下では、現在の自分が将来の自分の選択を制限(コミットメント)することによってより良い選択を実現することが可能である[9]。

コミットメント(commitment)

英語由来の言葉であり、「委託、関与」「公約、約束、言質」「責任」「参加」などを意味する言葉

責任をもって自分が関わっていくこと、責任をもってある事象や物事に関わっていくことを公約・明言すること、責任を伴う約束をすることを指す言葉

動詞形は「コミット(commit)」で、「ゆだねる」「約束する」などの意味

心理学においてもコミットメントという用語はよく使われます。心理学におけるコミットメントは「自己投入・自己参画」と訳され、アイデンティティ(自己同一性)の達成に必要な要素とされています。

カウンセリングでは「決断する」「覚悟を決める」といった意味合いでコミットメントという言葉が用いられる場合が多いです。

アイデンティティの確立において、 確立のために必要なアプローチ構成要因のひとつがコミットメントです。

クライシスとは、自分が何になりたいのか、自分はどういった人生を生きるべきなのかといった発達課題を達成するために行う『試行錯誤の体験』であり、その『探索行動を促す危機感』のこと。

コミットメントとは、社会的役割の獲得や人生の目標の達成のために行う実際的な行動・努力のことであり、『自己投入・自己参画』と訳される。

→心象抽出から考えられる自閉や発達傾向で見られる方向性が少しだけ違う努力の可能性。

破る

やぶ・る【破る】 の解説

[動ラ五(四)]

* 1 引き裂いたり、傷をつけたり、穴をあけたりして、もとの形をこわす。「障子を―・る」「書類を―・る」

* 2 相手の守りなどを突き抜ける。突破する。「警戒網を―・る」「左中間を―・るヒット」

* 3 今まで続いてきた状態をそこなう。かきみだす。「太平の夢を―・る」

* 4 従来のものに代わって新しくする。記録などを更新する。「世界記録を―・る」

* 5 相手を打ち負かす。「強敵を―・る」

* 6 守るべき事柄にそむく。きまりや約束などを無視する。「約束を―・る」「校則を―・る」

* 7 傷つける。害する。

* 「身体髪膚を―・らずして」〈沙石集・三〉

[可能]やぶれる

やぶ

やぶ【×藪】 の解説

* 1 草木や竹が生い茂っている所。「―をかきわけて進む」

* 2 「藪医者」の略。

* 3 「藪睨 (やぶにら) み」の略。

* 4 「藪蕎麦 (やぶそば) 」の略。

夏に、根元から集まって出た剣状の葉の間から長く伸びた花茎の先に、鮮やかな橙赤色をした大きな八重の花が上向きに朝開いて夕方にしぼみ、5~10輪ほど次々と咲きます。

6月22日の誕生花は、見ると物忘れするほど美しい一日花、ヤブカンゾウ(藪萱草)。

花の名は、漢名の萱草の音読みで、この美しい花を見ていると物も忘れるという故事からつけられ、野に咲く花が一重のノカンゾウ(野萓草)より人里に近い藪に生えることからつけられました。

カンゾウはノカンゾウやヤブカンゾウ、ハマカンゾウ、ニッコウキスゲ、ユウスゲなどのワスレグサ属の総称ですが、特にヤブカンゾウを呼ぶ場合があるそうです。

別名のワスレグサ(忘れ草、忘草)は、花のあまりの美しさに嫌なことを忘れてしまうことからつけられています。

ヤブカンゾウ(藪萱草)の花言葉:

悲しみを忘れる、憂いを忘れる、愛の忘却、宣告。

ヤブランの花言葉は「隠された心」「忍耐」。

ヤブランは9月20日、10月6日、10月26日の誕生花です。以下に花言葉の由来などの情報もございます。

ヤブコウジ,やぶこうじ(藪柑子)

花言葉は

「明日の幸福」

「椿」は「つばき」と読みます。和名は「椿」、英名は「Camellia」、学名は「Camellia japonica」の、ツバキ科ツバキ属の常緑高木です。その学名のとおり、日本が原産で、日本を代表する樹木のひとつです。なお、「椿」とは、ツバキ科の樹木の総称ですが、一般的に「椿」というと、「藪椿(やぶつばき)」のことをさします。

「椿」が季語として使われる際には、主に2つの意味合いがあります。1つ目は、「椿」が花を落とす時に、首から丸ごと落ちる様子から「悲しさ」や「儚さ」を表現するもの。2つ目は、寒い冬の中でも花を咲かせる様子から「孤高」、「気高さ」を表現する使い方です

「椿」の花言葉とは?

冬空の下、力強くも健気に咲く「椿」。その花言葉は、「控えめな素晴らしさ」、「気取らない優美さ」です。しかし、「椿」の花言葉には怖い意味もあるといわれています。フランスの小説『椿姫』で、青年と恋に落ちた娼婦が、最後には青年を裏切るストーリーにちなみ、「椿」が「罪を犯す女」という裏の花言葉がつけられたからです。また「椿」は、色によって花言葉が違いますので、一つひとつ紹介します

1:赤い椿

赤い「椿」の花言葉は、「控えめな素晴らしさ」、「謙虚な美徳」です。まさに、控えめでありながらも芯の強さや、細やかな感性を持つ日本人のような花といえますね。

2:白い椿

白い「椿」の花言葉は、「完璧な美しさ」、「至上の愛らしさ」、「申し分のない魅力」です

3:ピンクの椿

ピンクの「椿」の花言葉は、「控えめな美」、「控えめな愛」、「慎み深い」です。優しく、愛情に満ち溢れた様子を象徴するようなピンク色にぴったりの花言葉ですね。

ヤブミョウガ(薮茗荷)の花言葉:

報われない努力、苦しみを和らげる、謙譲の美徳。

アザミの花言葉

「独立」「報復」「厳格」「触れないで」。

ヤブタバコ

花言葉: 豊かな感情

ヤブウツギの花言葉

「優雅」

ヤブムラサキ

花言葉:聡明、素直になれない

ヤブザクラ

あなたに微笑む

ヤブニッケイ

純潔

ヤブヘビイチゴ

幸福

恋愛成就

ヤブマメ

花言葉は「二股」

ヤブガラシ(藪枯らし)の花言葉:

不倫、積極性のある、攻撃性に富んだ。

薮から棒

→棒状のもので殴りつけている様子があった

(アンダーカバーにて)

藪(やぶ)から棒(ぼう) の解説

《藪の中から突然に棒を出す意から》

突然に物事を行うさま。だしぬけ。唐突。「―の話」

[補説]「藪蛇」との混同で、「藪から蛇」とするのは誤り。

薮から連想できるものが最初に出したヤコブ書の可能性がある。(ここの部分は、連想なので共感できる人のみ覚えておいてくれると嬉しい)

道理

どう‐り〔ダウ‐〕【道理】 の解説

[名・形動]

* 1 物事の正しいすじみち。また、人として行うべき正しい道。ことわり。「―をわきまえる」「―に外れた行為」

* 2 すじが通っていること。正論であること。また、そのさま。「言われてみれば―な話」

どうり 【道理】

単に理とも。正しい筋、正しい法則、をいう。仏教ではこれに四種を教える。観待道理(真と俗のように相待的に考えられる道理)、作用道理(因果関係における作用の道理)、証成道理(証拠となるべき道理)、法爾道理(自然の道理)など。

ここの四種についてはおまじないMV内に登場しているマスコットたちに当てはまるのでは。

どうり【道理】

ものごとの筋道,正当な理念などという意味で古代から現代に至るまで日常的に用いられる語だが,とくに中世では一種の法的,思想的な意味をもつ流行語としてさかんに用いられた。もっとも有名なのは北条泰時のいわゆる〈道理好み〉であって,《御成敗式目》立法の基本理念を〈たた道理のおすところ〉と表現し,また,みずから主宰する法廷での当事者の主張に〈あら道理や〉と感歎するなどの逸話が知られている。泰時にかぎらず,中世の裁判で自己の主張もしくは判決の正当性を理由づけるために用いられた道理は,法的なもの,慣習的なもの,道徳的なもの,さらにより高次な正義・衡平観念であって,場合によっては法規範や道徳規範と矛盾する道理もありえたし,その時点,その場面にしか通用しえない心理的・感性的な道理も存在した。

ど/うり

瓜

カラスウリの花言葉には「よき便り」や「男ぎらい」などがあります。

この写真はカラスウリの実とタネなんですが、このタネの形が、その打ち出の小槌の形に似ているとか言われています。

縁起がいいので、お財布に入れておくとお金持ちになるんだそうですが・・・・どうも効き目は今ひとつ確認できません。

他に、大黒さまとは兄弟分のエビスさまの顔に似ているとか、結び文のようだと言う人もいます。

など

など【▽何ど】 の解説

[副]《「なにと」の音変化》なぜ。どうして。

* 「―かくはするぞ」〈宇治拾遺・一〇〉

など【▽等/×抔】 の解説

[副助]《副助詞「なんど」の音変化》名詞、活用語の連用形、一部の助詞などに付く。

* 1 一例を挙げ、あるいは、いくつか並べたものを総括して示し、それに限らず、ほかにも同種類のものがあるという意を表す。…なんか。「赤や黄―の落ち葉」「寒くなったのでこたつを出し―する」

* 「よき程なる人に成りぬれば、髪上げ―さうして」〈竹取〉

* 2 ある事物を例示し、特にそれを軽んじて扱う意を表す。否定的な表現の中で多く使われる。…なんか。…なんて。「わたしのこと―お忘れでしょう」「金―いるものか」

* 3 婉曲に言う意を表す。…でも。…なんか。「お茶―召しあがりませんか」「今インフレに―なったら大変だ」

* 「そこ近くゐて物―うち言ひたる、いとをかし」〈枕・四〉

* 4 (引用句、または文を受けて)それが大体の内容であることを表す。…というようなことを。「断る―とは言っていられまい」→なぞ(副助) →なんぞ(副助) →なんか

* 「心あてに、それか、かれか、―問ふなかに」〈源・帚木〉

とう【等】

[1] 〘名〙 物事の格付けをさしていう。しな。わかち。

※歌舞伎・月梅薫朧夜(花井お梅)(1888)一幕「死刑に処する罪人でさへ、その情状を酌量して等を減ずるのが今日の趣意ぢゃ」 〔礼記‐学記〕

[2] 〘接尾〙

① 物事を列挙する際、その一部だけを示して他を省略するのに用いる。など。たぐい。

※平家(13C前)二「堂衆に語らふ悪党と云は、諸国の竊盗、強盗、山賊、海賊等(トウ)〈高良本ルビ〉也」 〔漢書‐韓信伝〕

② 階級や順位を数えるのに用いる。

※令義解(718)官位「大納言 勲一等」

ない

ない〔なゐ〕 の解説

《「な」は地、「い」は居の意》

* 1 大地。地盤。「ない震 (ふ) る」「ない揺 (よ) る」などの形で、地震が起こる意で使われることが多い。

* 「下動 (とよ) み―が揺り来ば破 (や) れむ柴垣」〈武烈紀・歌謡〉

* 2 地震。

* 「恐れのなかに恐るべかりけるはただ―なりけり」〈方丈記〉

ない【内】 の解説

うち。なか。内部。「ディスク―の情報」

な・い【無い】 の解説

[形][文]な・し[ク]

* 1 物事が存在しない。「あやしい節は―・い」「読書に飽きることは―・い」

* 2 持っていない。「金が―・い」「子供が―・い」「信用が―・い」「品が―・い」「魅力が―・い」

* 3 時間・数量などが、その表示された数に達していない。「開演まで五分も―・い」「海岸まで一〇〇メートルと―・い」

* 4 気持ちをもたない。心がはっきりしていない。「正体―・く酔っている」「まるでやる気が―・い」

* 5 経験していない。「見たことが―・い」

* 6 同じ物が二つと存在しない。類がない。「またと―・い珍品」

* 7 (「亡い」とも書く)すでに死んで、この世にいない。「母の―・い子」「私は―・い者と考えてください」

* 8 留守である。不在である。

* 「老いらくの来むと知りせば門さして―・しと答へて逢はざらましを」〈古今・雑上〉

* 9

* ㋐形容詞型・形容動詞型活用の語の連用形に付いて、打消しの意を表す。「あの映画はおもしろく―・い」「そんな話は聞きたく―・い」「後悔なんて君らしくも―・い」「人が言うほどきれいで―・い」「申し出は受け入れられそうに―・い」「見た目ほど忙しいようでは―・い」

* ㋑(「…ないではない」「…ないこともない」などの形で)すっかり否定しきらないで、いくらかは認めるさま。「言い分はわからないでも―・い」「条件によっては承知できないことも―・い」

* ㋒(「…ではないか」などの形で)確認したり念を押したりする意を表す。「あれほど説明したでは―・いか」「やればできるじゃ―・いか」

* ㋓(「…しようではないか」などの形で)勧誘したり催促したりする意を表す。「ともに頑張ろうでは―・いか」「やってみせようじゃ―・いか」

* ㋔(「…のではない」などの形で)否定・禁止の意を表す。「人をからかうものでは―・い」「頭で覚えるんじゃ―・い、からだで覚えるんだ」

* ㋕(「…ともなく」などの形で)はっきりしないままそれが行われるさま。「聞くとも―・く話を聞く」「降るとも―・く降り続く雨」

* ㋖(「お…でない」などの形で)禁止の意を表す。「調子に乗っておふざけで―・い」

* 10 名詞に付いて、否定の意を含む形容詞をつくる。「こころ―・い」「違い―・い」「面目 (めんぼく) ―・い」

[派生]なげ[形動]なさ[名]

→アマネは、約束を破ることそのものに対して罪悪感は、あるものの、社会的倫理に縛られることをあまり良く思っていない。

写真

お風呂場のような場所

(タイル張りの外の可能性もある)

アマネが服を身に付けているか不明

夢占い

シャワー

シャワーの夢の夢占いの意味とは?

夢占いでシャワーの夢は、大きく次の意味があるとされています。

1.浄化

シャワーの夢は、「浄化」のシンボルです。

つまり、何かを洗い流すという意味があります。その何かとは、ネガティブな感情や、不正な行い、悪質な嘘など、人には誇れないものが考えられます。あなた自身も、そこからくる罪悪感に悩まされているのかもしれません。また、悪気がない人にとっては、反省を促す夢の場合もありそうです。悪いものを洗い流す=悔い改めることで、運気が上向いてくる場合も少なくありません。思い当たる人は、少しずつ実践していくことをおすすめします。

2.健康状態

シャワーは1日の疲れを癒す場所。

そのため、シャワーの夢は健康状態を象徴するケースもあります。ひょっとしたら、疲れやストレスが溜まっていませんか?そうでなくとも、あなたは何らかの癒しを必要としているのかもしれません。少しでも体調に異変を感じたら、早めに病院で診てもらってくださいね。

3.シャワーを不快に感じる夢

シャワーを浴びるのは、本来気持ちの良いもの。

にもかかわらず、爽快感どころか、不快な気持ちを感じたら要注意です。それは体調不良の前触れとなります。ストレスや疲れが溜まってしまい、体がズーンと重たくなってくるようです。ひょっとして、ハードなスケジュールを立てていませんか?自分を追い込むのも時には必要ですが、今はその時期ではなさそうです。無理は控え、休養をきちんととるようにしてくださいね。

5.冷たいシャワーを浴びる夢

体調の急変を暗示しています。もしかしたら、思わぬ病気が見つかってしまうかもしれません。少しでも異変を感じたら、早めに病院にかかるようにしましょう。また、それ以外の意味では、「何かに失望することになる」というメッセージの場合も。大きな期待を抱いている人ほど、注意した方がよさそうです。なお、寝ている時に体が冷えている場合も、この夢を見る場合があります。その場合は暖かくして寝れば問題ありません。

6.シャワーで体を洗い続ける夢

どうしても忘れたいことがあるのかもしれません。

例えば、失恋やそれに対する未練、あるいは過去の大きな失敗などが考えられます。そのことが気になって頭から離れず、日常生活に支障が出てきているようです。洗い続けることで、気分が爽快になるのであれば、徐々にそのことを乗り越えられる兆し。洗っても洗っても汚れが落ちなかったり、気分が晴れないのなら、しばらく現状が続くことを意味しています。

雨

雨の夢占い 基本的な意味とは?

夢占いにおいて、

雨の夢は大きく次の3つを象徴します。

・幸運

・繁栄

・障害

生命を育む天からの恵みである雨は、幸運や繁栄の象徴。

ただし、災害の原因にもなる厄介な雨は、

行く手に立ちはだかる障害をあらわすことも。

基本的に、

明るい気持ちで雨を見る夢は幸運を、

暗い気持ちで雨を見る夢は困難や障害の暗示

雨の夢の意味を解釈する際には、あなたが夢で雨を見ている時の感情に特に注目しましょう。

5.雨に濡れる夢

雨で服や靴が濡れてしまう夢は、体調が低下する前触れ。大病を患うというほどではありませんが、このまま無理を続けると、体調不良が長引きそうです。

また、濡れた部分が印象的な夢は、そこに何らかの疾患が潜んでいる可能性も。早めに休息をとって、今は体のケアを優先しましょう。

6.雨で全身がずぶ濡れになる夢

雨で全身びしょびしょに濡れてしまう夢は、身動きの取れない現状をあらわします。目の前の問題が、あなた一人では抱えきれないくらいの大きさになっているのかも。早めに誰かに手助けを依頼するなどして、一人で抱え込まないようにしましょう。

床

床の夢の夢占いの意味とは?

床は、夢占いで『あなたの土台となるもの』を象徴しています。それは、今の生活を成り立たせている仕事や収入、財産などの物質的なもの。あるいは、能力や考え方、プライド、自信など、無形のものでもあるでしょう。いわば、あなたの生活を支えてくれている基盤を暗示しているのですね。

基本的に、きれいな床なら吉兆。

汚い床なら凶兆です。

また、その見た目や材質には、夢が伝えてくれているメッセージが込められているようです。よく思い出した上で、それぞれの項目を参照してその意味を判断してください。

1.ピカピカに磨かれた美しい床の夢

目に入ってきた瞬間に心を奪われそうな綺麗な床を夢に見るのは吉夢です。あなたの内面にエネルギーがみなぎっていて、それが運気にも良い影響を与えてくれるでしょう。物事がスムーズに進み、大きな成果を手にする日も近そうですよ。また、恋愛面でも良いことがある兆しです。自信に満ちていたり、エネルギーに溢れている人は、周りから見て魅力的ですよね。

今のあなたは、まさにそんな魅力が備わっています。

恋人との関係もより深まったり、新しい出会いも期待できそうですよ。

4.タイル張りの床の夢

タイル張りの床はきれいですが、硬くて冷たいですよね。また、表面がツルツルしていて滑りやすい場合が多いです。

そんなタイル張りの床が印象的な夢を見るとしたら、周囲の意見に振り回されて、精神的にすり減ってしまう兆しです。また、困っていても誰も助けてくれないと、孤独を感じることも…。頼れるのは自分だけ、という状況が続くかもしれませんが、今は我慢の時です。自分の意見をしっかり持ち、曲げずにいてくださいね。

5.コンクリートの床の夢

床がコンクリートの夢は、あなたの意志がかたまっているサイン。強い決意と行動力で前進できていることを暗示しています。が、同時に、頑固さが目立つ時期でもあります。はたから見ていると、あなたはとても融通がきかない人に見えているのかも。しっかりした意志を持つことは大事ですが、それで大切なものまで見失わないように気をつけたいものですね。

6.大理石の床の夢

大理石でできた豪華な床は、生活の充実を暗示しています。物質的にも、精神的にも豊かさを感じられそうですよ。ただし、大理石の床に冷たい印象を感じたとしたら要注意。それは、人間関係において、知らず知らずのうちに人に冷たい態度をとっているのかもしれません。一度普段の自分自身の言動をよく振り返ってみましょう。

9.床が水浸しの夢

生活の基盤が脅かされてしまう暗示です。仕事や恋愛、身近な人間関係、あるいは健康など、普段あなたを支えてくれているものに陰りが見えてきつつあるようです。一見すると、すぐに対応が必要なほど緊急な問題には見えないかもしれません。が、放置してしまうと、じわじわあなたを崖っぷちに追い詰めていくことに…。

笑顔のシーン

視線解析

映像などの視覚的イメージを思い出す時には目は上を向きます。さらに、視線が左上に動いた時には、

視覚イメージの中でも記憶にまつわるものを思い出していることが多く、例えば「小学校の時の給食にはどういうメニューがありましたか」といった、過去の映像を思い浮かべる時に視線は左上に動きます。

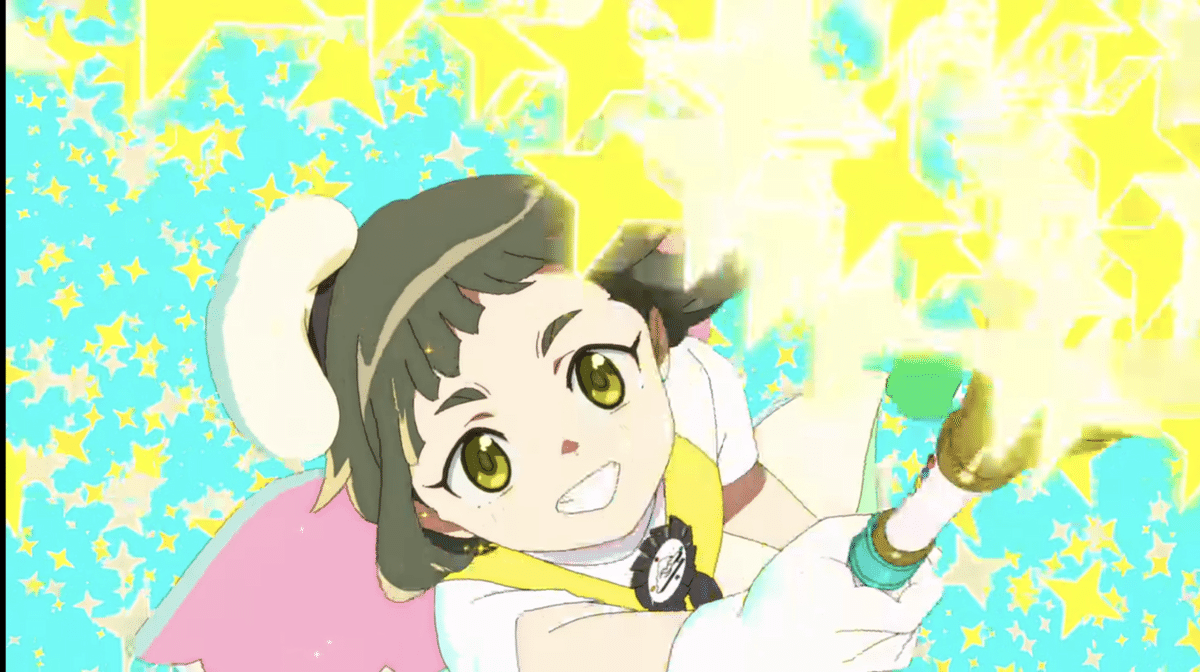

ラストシーン

アマネはエスの腹部にまたがり、

棒状のものを振り上げている

『おまじない』より

おまじないの中でも棒状のものを持っている

ファンシーな表現にしているが黄色の星のしぶきは殴りつけた時に飛び散る血液の可能性

公式ファンアート

■ミルグラム公式ファンアート企画 vol.9

— MILGRAM -ミルグラム- 公式 (@MILGRAM_info) August 29, 2020

Character. 囚人番号008番 アマネ

Illustrator. 寺田てら ( @trcoot )#MILGRAM #ミルグラム#ミルグラム公式ファンアート企画 pic.twitter.com/HA2Vx5s0x0

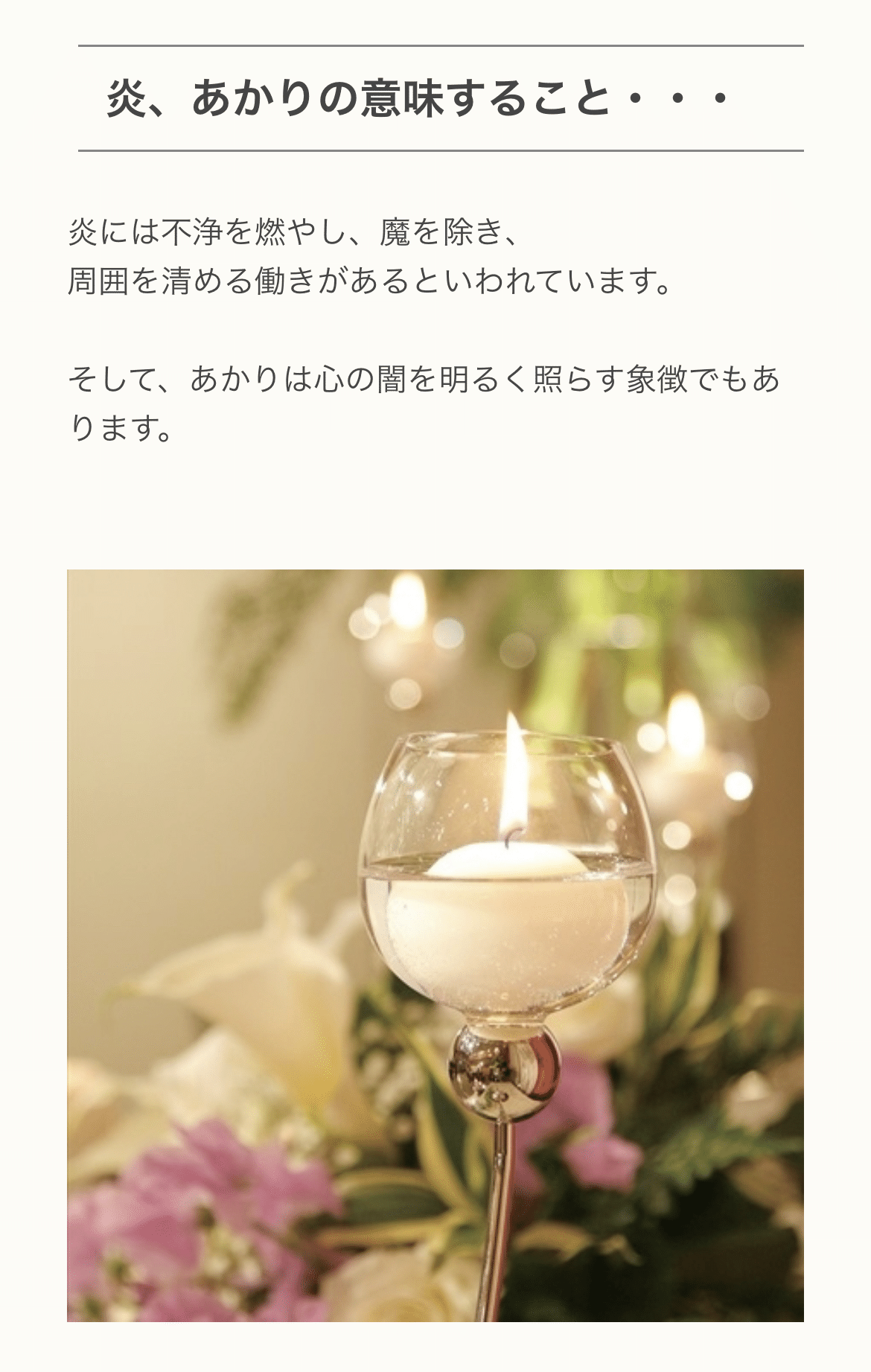

蝋燭

ろう‐そく ラフ‥【蝋燭】

〘名〙

① 糸または紙をより合わせたものを芯(しん)として、その周囲を蝋またはパラフィン蝋で塗り固め、円柱状に成型して灯火の用に供するもの。用途によって大きさ、形など種々ある。ろうしょく。らっそく。らんそく。

※大安寺伽藍縁起并流記資財帳‐天平一九年(747)「合蝋燭肆拾斤捌両〈通物〉」

※太平記(14C後)三「本堂へ上て見れば、是ぞ皇后と覚て、蝋燭(ラウソク)数多所に燃(とぼさ)れて」 〔西京雑記〕

② 紋所の名。①をかたどったもの。丸に一つ蝋燭、三つ割り蝋燭などがある。

蝋燭

この世を浄化する信仰の光として、多くの宗教画に描かれる。また頭蓋骨とともに描かれて、人生の儚さを表す。

・信仰心、はかなさ

宗教においては信仰の光を象徴するが、蝋燭が燃え尽きる様から、いつかは終わりを迎える人生のはかなさを表すシンボルとしても描かれる。

キャンドルマジック

「キャンドルマジック」は、宇宙のエネルギーとキャンドルを利用して、自分の願いごとを引き寄せ、叶いやすくする方法で、どなたでも簡単にできます。

「キャンドルマジック」を行うには、新月から満月に向かう静香な夜がおすすめです。

また行う場所に雑音が入ったりしないよう、テレビやスマホの電源は切っておきましょう。また行う場所の整理整頓も忘れずに行っておいてください。

① 場所が整ったら、自分の願い事が何であるかを考え、その願い事にあった色のキャンドルを選びます。

② キャンドルを選んだら、お皿やキャンドルホルダーに立て、その前に座り心静かになるまで深呼吸をします。

③ 心が落ち着いたらキャンドルに火を灯し、その火を見つめながら自分の願いごとを声に出して唱えてください。

④ 唱えながら、できればその願い事が叶う様子をイメージしてみましょう。ゆっくりと自分の気がすむまで、行ってください。通常は五分から十分程度で十分です。

⑤ 終了したら、キャンドルの炎を缶の蓋などを利用して、完全に消してください。

ただし願い事を終えてキャンドルを消す場合は、吹き消すとお願いしたことも吹き飛んでしまい、効果がなくなるので、必ず缶で炎に蓋をするなどして、何かをかぶせて消してください。

※注意:「キャンドルマジック」を行ったあとの火の始末には十分気をつけてください。また残ったキャンドルを捨てたい場合は、そのキャンドルの火が消えたことを確認し、インセンスで浄化してから白い紙にくるんで、ゴミ箱に捨ててください。

白色のキャンドル

浄化及びオールマイティー (目的の色のキャンドルが手に入らない場合は、白で「キャンドルマジック」を行えます)。

恋愛運アップに効果のあるエッセンシャルオイル

ローズマリー、ローズ、ラベンダー

ローズマリーの花言葉

「思い出」「追憶」

「バラ(薔薇)」

花言葉⇒「愛」「美」

ラベンダーの花言葉

「あなたを待っています」「期待」「沈黙」「清潔」

金運アップに効果のあるエッセンシャルオイル

シナモン、クローブ、オレンジ、ベルガモット

シナモン

花言葉⇒「清純」「純潔」

クローブの花言葉

「高貴」

「威厳」

「神聖」

「みかん(オレンジ)」

⇒「純粋」「愛らしさ」

みかん(オレンジ)の木

⇒「寛大」「気前の良さ」

みかん(オレンジ)の実の花

⇒「美しさ」「優しさ」

ベルガモット

やすらぎ・やわらかな心・野性的・火のような恋・燃える思い・感受性豊か

健康運アップに効果のあるエッセンシャルオイル

タイム、マジョラム

タイム全般の花言葉

「勇気」「活動力」

Thyme(タイム全般)

「activity(活動、活発)」「courage(勇気)」「strength(強さ)」

マジョラム

常に幸福、恥じらい、赤面

ヒーリングに効果のあるエッセンシャルオイル

ローズマリー、ラベンダー、ミント、ローズ

上記で説明済みなので割愛

浄化に効果のあるエッセンシャルオイル

セージ、サンダルウッド

セージ

花言葉

幸福な家庭、家庭の徳、家庭的、燃えるような恋

知識、尊敬

チャンダン(白檀、サンダルウッド)

花言葉

「平静」「沈着」

除霊に効果のあるエッセンシャルオイル

ミント、クローブ、ローズマリー、フランキンセンス

上記で説明済みのものは割愛

フランキンセンス

スパイシーな香りの中にも

爽やかさがあるのが特徴です。

フランキンセンス精油は皮膚再生や抗炎症、収れんなどの作用があるため「若返りのオイル」という異名を持っています。ハニーサックルとフランキンセンスをブレンドすると、ハニーサックルのフローラルな甘さの中にフランキンセンスのスパイシーな香りを感じることができるでしょう。

・心の不調を取り除いてくれる

・胸部の緊張緩和をしてくれる

・皮膚の再生の補助をする

・血流の治療薬としても使用される

・がん細胞を死滅させる可能性がある

燭台

燭台(しょくだい)とは、ろうそくを立てるための台である。蝋燭(ろうそく)立て[1]、蝋燭台、火立て、キャンドルスティック、キャンドルスタンドとも称される。

燭台の形に似ていると思ったので

カタバミ

🆕カタバミの燭台です。

— inori (@kusabanaasobi) May 9, 2022

何てことないのですが、カタバミの実を見るたび、何かに似ていると思っていましたが、今日燭台だとわかってスッキリしました。

ロウソクが三本立てられる『美女と野獣』で給仕長が魔法で変えられてしまった姿の燭台です。

花が萎んだばかりのものは火が灯っているようでした。 pic.twitter.com/bJMUzHroM6

カタバミの花言葉

カタバミ全般の花言葉

「喜び」「輝く心」「母のやさしさ」

Wood sorrel(カタバミ全般)

「joy(喜び)」

「maternal tenderness(母のやさしさ)」

花名・花言葉の由来

花名の由来

花名のカタバミは「片喰」「傍食」とも書き、葉が食べられて一方が欠けているように見えることにちなむともいわれます。また、カタバミを漢字で酢漿草と書くのは、カタバミの葉と茎にシュウ酸が含まれ、すっぱいことをあらわしています。

属名の学名「Oxalis(オキザリス / オクサリス)」もギリシア語の「oxys(すっぱい)」が語源になります。

別名の雀の袴(スズメノハカマ)は、夜になると葉を小さくたたむことに由来するといわれます。

花言葉の由来

カタバミはスペインやフランスなどで「ハレルヤ」(キリスト教で「主をほめたたえよ」の意味)とも呼ばれます。これは復活祭(春分の日の後の最初の満月の次の日曜日に、十字架にかけられて死んだキリストが三日目に復活したことを記念する祭)のハレルヤが唱えられる時期にカタバミの花も咲きだすことにちなみます。花言葉の「喜び」はこのハレルヤに由来するといわれます。

「輝く心」の花言葉は、かつて真鍮の仏具や鉄製の鏡をカタバミの葉で磨いたことにちなむといわれます。

夢占い

お祈り

祈る夢があらわす意味とは?

祈る夢は、大きく次の3つの意味をあらわします。

1.救いを求める気持ち

救いを求める気持ちが、夢の中の「祈り」となってあらわれることがあります。それほどまでに現実で困難に直面しているのでしょう。やることなすことうまくいかず、まさに神頼みの状態になっているのかもしれません。また、人生の目標や進むべき道が見えない時にも祈る夢を見ることがあるようです。その場合、目の前の辛い状況から救って欲しいというよりは、迷える人生の答えが知りたくなっているということを意味します。

2.他力本願

祈る夢は、他力本願な姿勢のあらわれでもあります。

自分のやるべきことをから目を向け、人の助けを当てにしてはいませんか?もし少しでも心当たりがあるとしたら、すぐにでもその姿勢をあらためた方がよさそうです。目の前の現実から逃げても何も変わりません。不都合なことから目をそらしていないか、自分を見つめ直す必要があるでしょう。

3.好転

祈った後、清々しい気持ちを感じることができるなら、物事の好転を暗示する吉夢になることが。特に、夢の中で祈ったことが叶う、といった展開なら、夢の吉兆はさらに強まるでしょう。運が上向きになってきているので、悩みは解決の方向へ向かっているはず。迷わずに誠実に取り組んでください。

1.理由もなく祈る夢

よくわからないままに祈りを捧げているのは、心の中に迷いがある証拠。人生の軸がハッキリしておらず、フラフラしている状態です。今のままでは、せっかく目の前にチャンスがきても、それを掴むことは難しいでしょう。迷いを晴らすためにも、まずは完璧じゃなくてもいいので、目標を一つだけ決めてみることです。

その目標は後から変わってもいいのです。

一つに決めて、行動することが大切になってきます。

蝋燭

ろうそくの夢が表す夢占いの意味とは?

夢の世界のろうそくは、大きく次の3つを象徴します。

・生命力

・精神の輝き

・知恵

夢の中で見るろうそくの火は、命の灯(とも)し火。

寿命や健康状態など、あなたの生命力を象徴をしています。また、ろうそくの光は精神の輝きを象徴することも。その力強い光は、あなたの内面が充実していることを示しているのかもしれません。さらに、暗闇を照らすろうそくの光は知恵の象徴でもあります。現状を打開するようなアイディアや、今後の明るい見通しが得られることも期待できそうです。

燃え盛る火

みるみるうちにろうそくが溶けていくような激しい炎は、心身ともに勢いに乗っている証拠。ただし、ペース配分を考えないと息切れしてしまいそうな気配です。

3.たくさんのろうそくを見る夢

たくさんのろうそくが現れる夢は、多くの選択肢やアイディアが得られるサイン。場合によっては、人間関係の充実を暗示するケースもあるようです。あなたが良い考え、仲間に恵まれることを意味する吉夢と言えるでしょう。

4.長いろうそくが燃えている夢

太く長いろうそくが燃える夢を見るのは、心身ともに充実した状態を暗示しています。体調を崩している人にとっては、回復の日が近いことを告げているのでしょう。

また、たくましい生命力を意味することから、一家の繁栄を表すことも。女性が見る場合は、妊娠の予兆の可能性もありそうです。

6.ろうそくに火をつける夢

ろうそくの火を灯す夢は、新しいチャンスやアイディアが得られる兆し。思わぬところから幸運が舞い込むかもしれません。チャンスがきたら迷わず掴み取りましょう。なお、女性が見る場合は、妊娠の予兆になるケースもあるようです。

雷

雷の夢占い基本編

雷の夢は、基本的に次の3つを象徴しています。

・感情の爆発

・ひらめき、インスピレーション

・予期せぬ突発的な出来事

雷は、抑えつけられていた感情の爆発を意味します。

もしかしたらあなたの我慢は、すでに限界に近付いているのかもしれません。また、雷の夢がひらめきやインスピレーション(直感)を象徴することも。

夢の中で現状に役立つ何らかのヒントを得られる可能性もあります。さらに、予測不可能な雷は、予期せぬ出来事の象徴でもあるようです。

夢の全体像からその出来事の吉、凶を判断する必要があるでしょう。

13.雷雨の夢

雷を伴う雨が降る夢は、ひらめきや、インスピレーションが得られることを表します。もし、何らかの障害があったとしても積極的な行動が道を開いていくでしょう。

特に仕事や勉強などの面で、良い結果が得られることが期待できます。

二周年イラスト

上を見上げてもそこにいるはずの「かみさま」がいない現実を直視させられて、自分を守ってくれる「かみさま」は何処にもいないっていう事実に絶望してる表情?

【2ndAnniversary】

— MILGRAM -ミルグラム- 公式 (@MILGRAM_info) April 6, 2022

2022年4月27日でミルグラムは2周年を迎えます!看守の皆様へ感謝を込めて当日に向けて様々な情報をお届けできればと思っております!

まずは描き下ろしの2周年記念イラストをお披露目!これからもミルグラムを宜しくお願いします!#ミルグラム2周年 pic.twitter.com/ZmDv2W4qA6

イメージカラー

ターコイズ

ターコイズが気になる時の心理的意味(ポジティブ)

ターコイズに惹かれる時は「海や河」の色であるターコイズの「柔軟な自由性」にシンパシーを感じているのかもしれません。「火」は最短距離で目標に至るストレートなパワーを持ちますが、「水」は器や地形により「流れを変えるしなやかさ」と、それでもかならず河口に至る「冷静さ」を兼ね備えています。

「感受性の強さ」「遊び心」も意味するターコイズは、一見遠回りにも見える流れの中で「経験したこと全てを生かし」、「自分だけの独創性」を手に入れる為に「絞り込み、生み出す~創造性」の色でもあるのです。この「個性」を作る為に、ターコイズは紆余曲折の「流れを経験」します。一見気まま過ぎるように見える「蛇行」があるからこそ、「純化」した「個性的な」は「果」が生まれるのです。これは「人生そのもの」にも似ていますね。

ターコイズは「カルマ」の色。

自分の「因果」~「過去を生かし、今から未来を創る」時期に、サポートしてくれる色なのです。

ターコイズが気になる時の心理的意味(ネガティブ)

ターコイズは「流れ」の色。過剰にターコイズに惹かれる時は、もしかしたら「柔軟性」「感受性の強さ」が強すぎて、かつては「自由」「柔軟性」だったものが「迷走」になってしまっているのかもしれません。

「あれも、これも」という「好奇心」と「無邪気さ」はターコイズの特性ですが、気づけば「目標(河口)」を見失い「混乱」に陥り、流れを留めてしまいやすい色。流れを止めた水は淀んで腐ってしまいますね。

「水」のターコイズは「浄化」の意味も持ちます。

経験したこと・感じたこと全てを抱え続けたまま流れようとすれば「水は淀み、停滞」してしまいます。

「目標に向けて絞り込む」こと、溜まった澱(不要物)を「手放しながら、流れ続ける」ことが、ターコイズが「自由」であるため「個性的」であるためには欠かせないのです。

ターコイズの色彩象徴~カラーシンボル

ターコイズは、河の色であり海の色です。

空、そして水(川・海)を想起させるこの石は世界各地で愛され、エジプトの墳墓では紀元前7000年前の装飾品が発掘されています。

月の満ち引きに左右される海は女性性であり、「無意識」の象徴です。ユングも「陸は意識・海は無意識」をシンボライズすると述べています。海の神ネプトゥーヌスは男性神ですが「無意識の深い部分」を司る神です。

ターコイズのシンボルであるアトランティスは、このネプトゥーヌス(ポセイドン)により創られ、文明の爛熟と共に堕落し、海に沈められました。度重なる洪水の果て、最後に残った島・ポセイドニスが沈んだのは紀元前9564年のことだったと言われています。プラトンの著作に端を発したこの「失われた大陸」の伝説は、ギリシア時代から19世紀の神智学協会、人智学協会に至るまで神秘主義者達を魅了し続けました。人間の普遍的無意識には 「ここにはない、どこかへの憧れ」~ユートピア思想 が刻まれています。

常世の国、シャンバラ、アガルタ、桃源郷、アルカディア…理想郷伝説は世界各地に見られます。

ターコイズは人類の「理想」の色であり、人類共通の「無意識にある理想郷」の色です。

神秘主義者たちは普遍的無意識には、アカシックレコードと呼ばれるデータバンクがあると考えています。

過去2億千万年前より、未来2万6千年までの個人を含めた宇宙の全記録が、このデータバンクには記録されているのです。当然、アトランティスの記録もアカシックレコードには刻まれています。 19世紀、ブラヴァッキーをはじめとする神智学者たちは、このアカシックレコードを研究し、アトランティスにおいても多くの記述を残しています。ブラヴァッキーはアトランティス人を「第4根幹人類」とし、現在のわれわれは「第5根幹人類」に位置づけました。現代宗教やナチュラルセラピーは、ポセイドニス沈没後も生き残ったアトランティスの「教師」「修行者」たちにより伝えられたと述べています。(ちなみに第3根幹人類は「レムリア」…センセーショントリコロールの6番、アカシックレコードは11番ですね)

ゆえに、ターコイズは「アカシックレコード…時代を超越した膨大なる記憶」の意味を持ちます。

メロンシロップ

メロン

メロンの花言葉

「裕福」「潤沢」「豊富」「多産」

メロンの特徴

高級な果物の代表とも言えるメロンは、ウリ科キュウリ属の植物。つる性の一年草で、初夏にキュウリに似た花を咲かせ、夏に豪華な実をつけます。メロンはコース料理のデザートや、生ハムメロンのようなオードブル料理に使われる、気品を感じる果物として知られています。甘くとろけるような食感が魅力で、口当たりや消化が良いことから病気のお見舞いに贈られることも多いです。

苗を植えてから1年で収穫するところが一般的な野菜と同じなため、分類上は野菜ということになっているのですが、青果市場での取り扱いや栄養学上では果物や果実として取り扱われていることから、農林水産省ではメロンを「果実的野菜」と分類しています。

メロンは、大きく分けると皮に網目がある「ネット種」と網目のない「ノーネット種」に分けられます。現在では両方を掛け合わせた品種も出てきています。

「ネット」と呼ばれているメロンの皮の網目模様は、皮よりも実が早く大きくなり、皮に亀裂が入ってしまうのをふさごうとしてコルク物質が分泌されて盛り上がることによってできると言われています。人間で言うと、傷ができた後にできるかさぶたのようなものでしょうか。

メロンは、1つの株に黄色い雌花と雄花を咲かせます。花が咲いたら、朝の10時頃までに人工受粉を行いましょう。雄花の花びらを取って雄しべを出し、雌花の雌しべに花粉をつけます。受粉させた日をラベルに記入して付けておくと、収穫時期の目安になるのでおすすめです。受粉した日から40~45日程度で収穫できます。1~2個試しどりしてみてから他のものも収穫しましょう。

メロンの花言葉「裕福」「潤沢」「豊富」「多産」は、つるを伸ばしてどんどん生長して黄色い花を咲かせ、たくさんの豪華なメロンを実らせる姿からイメージして付けられたのではと言われています。

シロップ

シロップ(果蜜[1]、オランダ語: siroop [siˈroːp]、英語: syrup [ˈsɪɹəp, ˈsiːɹəp, ˈsɝəp]、 フランス語: sirop [siʁo])は、濃厚な糖液の総称で、しばしば粘稠性を伴う。

語源はアラビア語で「飲み物、ジュース」を意味する「シャラーブ」(شراب; sharāb)とこれを基にしたラテン語の「シロプス」(siropus)に由来している。シラップとも音訳される。

舎利別(しゃりべつ)と当て字されることがある。

歴史

日本ではイタヤカエデからの樹液の採取が行われ、特にアイヌの人々はこれを珍重した[2]。北海道では1885年(明治18年)に岩手県からの入植者によりカエデ糖の採取も行われた[2]。青森県十和田ではイタヤカエデからの糖蜜の製造が行われている[2]。

北米のカナダや五大湖周辺の地域では入植者によってサトウカエデの樹液からカエデ糖を採取するようになったが、アメリカインディアンが樹液を煮詰めて糖を取っていたのをならったものといわれている[2]。当初はカエデ糖の生産が主力だったが、19世紀後半にサトウキビを原料とする廉価な砂糖が大量に出回ったため、メープルシロップの生産に移行していった[2]。

料理

調理法

砂糖を同量程度の水に溶かして、とろみが出るまで熱したものが一般的である。

粘性の高さは糖に含まれるヒドロキシ基(-OH)と水の間の水素結合に起因する。工業的には、水に砂糖を溶かし、煮詰めて製造するが、香料などを加えるものと加えないものがある。水に溶かした砂糖のほかに、天然の蜜や果汁を煮詰めたもの、砂糖液にアラビアガムを加えて煮てより粘稠性を増したガムシロップのようなものもある。フルーツシロップは、もともと果実の搾り汁を加えて果物の香りや色調を与えていたが、近現代では人工着色料や香料を加えることが多くなった。かき氷や清涼飲料水の味付けなどに用いられる。

おもなシロップ

* チョコレート・シロップ

* コーヒーシロップ

* コーンシロップ - 主原料がコーンスターチ

* メープルシロップ

* シラカバシロップ (birch syrop)

* デーツシロップ

* アガベシロップ

* リンゴシロップ

* en:Grape syrup

シロップ剤

シロップ剤は溶解すると力価や効力の低減などの問題が生じる薬剤を液状の剤形にした内服薬をいう[3]。(Wikipedia)

シロップ剤

シロップ剤とは液状の薬で、

医薬品に白糖や甘味料を加えて甘みをつけたもの。

日本薬局方の製剤総則では「白糖そのほかの糖類もしくは甘味料を含む医薬品を比較的濃稠(のうちょう)な溶液または懸濁(けんだく)した液状の内服剤」と定義されている。

※濃稠…粘度の高い、どろりとした、という意味。

シロップ剤に添加される甘味料には、薬効成分に直接影響がない成分が使われる。例えばグリセリン、ソルビトールなど。どちらも甘味のあるアルコールである。

■長所

・嚥下機能が衰えている高齢者や、苦い薬を飲めない小児に対して使用できる

■短所

・錠剤や散剤(粉薬として服用する内服薬)と比べ、保存性・携行性が低い

■シロップ剤の例

抗ウイルス薬、鎮咳去痰薬、抗てんかん薬など

ブルーキュラソーシロップ

ブルーキュラソー

キュラソー(オランダ語: curaçao)

酒の一種。

リキュールに分類される。

中性スピリッツやブランデーに、オレンジの果皮の香味成分と、

糖分を加えたもの。概要

キュラソーはオレンジのリキュールだが、その製造にはオレンジの果汁や果肉は原則として用いられず、果皮のみを使用している。17世紀後半、南米ベネズエラ沖のオランダ領キュラソー島産のオレンジ果皮を使用して、オランダ本国で作り出された。

リキュールの中でも、キュラソーは銘柄数が多い。有名なものとしてホワイト・キュラソーのコアントローと、オレンジ・キュラソーのグラン・マルニエがあげられる。ボルス、デ・カイパー、キューゼニア、マリー・ブリザールなどのリキュール・メーカーもそれぞれキュラソーを出している。

なお、18世紀中頃のオーストリアの女帝マリア・テレジアは、コーヒーカップにキュラソーを注ぎ、そこにホットコーヒーを加え、さらにホイップクリームを浮かせて、軽い小粒の飴を乗せた飲み物を好んだと言われている[1]。

この女帝の影響でウィーンではコーヒーが普及したとも言われ、1980年のマリア・テレジア没後200年のイベントでは、オーストリア中のコーヒーハウスのメニューに、彼女が好んだと言われている上記のドリンクが「カフェ・マリア・テレジア」として載せられた[1]。

さらに、コアントローやグラン・マルニエをホットコーヒーに入れて飲むことが、フランスやイギリスで広まっていたりもする[2]。

このように古くから、利用されてきたリキュールと言える。この他、製菓などにも利用されるなど、利用法も多岐に渡る。

各色のキュラソー

キュラソーには大きく分けて、無色透明のホワイト・キュラソーと、橙色のオレンジ・キュラソーがある。

ホワイト・キュラソーにはトリプル・セックという別称がある。

他の色のキュラソーとして、青色のブルー・キュラソー、緑色のグリーン・キュラソー、赤色のレッド・キュラソーも存在する。

これらは、ホワイト・キュラソーを合成着色料で着色したものである。カクテルの着色のために、しばしば使用されている。この着色料の添加のために、ホワイト・キュラソーに近いものの、ホワイト・キュラソーとは若干味が異なるとされる[3]。

なお、オレンジ・キュラソーは、基本的に樽熟成による着色だが、その他の材料によっても色が付いている。場合によってはカラメル色素などで色調の調整がなされる場合もある[4]。オレンジ・キュラソーは樽熟成による樽からの成分の溶出などがあるために、ホワイト・キュラソーとは味が異なる(Wikipedia)

乳酸菌飲料

乳酸菌

乳酸菌とは、

炭水化物などの糖から乳酸を作り出す細菌のこと

乳酸菌は…

腸内で生息し、身体にとってよい働きをするため「善玉菌」とも呼ばれています。

星形ナタデココ

星

星モチーフは希望の象徴

星モチーフの恩恵は、

希望と自信をもたらす

チャンスの到来

明るい未来へ導く

インスピレーションが湧く

魔除け

などです。

やり遂げたい目標がある時、人生の岐路に立った時に身につけたいモチーフです♪

星モチーフの歴史は長く、4000年以上前の遺跡からも出土しています。

タロットカード『STAR(星)』の意味

STARといえば、タロットカードのⅩⅦ。

現代の一般的なモチーフの意味『希望』『明るい未来』『チャンス到来』などの意味は、このタロットの意味から転じているものが多いように思います。

未来の明るい見通し。

でもどちらかといえば恒久的な幸運というよりは、刹那光るようなチャンスや、自身の輝きを表すカード。

閃きやインスピレーションなど、キラリ、キラリと瞬く幸運をイメージさせます。

魔除けとしての星型

西洋では古くから魔除けとして認識されていた星型。

その原型となる五芒星は、古代メソポタミヤ時代バビロニアのものがいちばん古く起源だと言われています。

木星、水星、火星、土星、そして地母神である女神イシュタルの表れである金星を冠しているとして、五芒星に五惑星が対応しています。

日本では平安時代の陰陽師、安倍晴明が『桔梗紋』として魔除けの護符に用いられていますね。

安陪晴明の桔梗紋(五芒星)は、「木 火 土 金 水」の五行を表しています。

今日でも安倍晴明神社に行くと随所に見られます!

ナタデココ

ナタデココはココナッツ水にナタ菌を加えて発酵させて作ったものです。

ナタ菌は酢酸菌の一種で一定の温度と湿度で酢酸発酵させると、食物繊維の一種であるセルロールなどでできた膜を張ります。これがナタデココになります。

コリコリした食感が特徴的で、デザートや飲み物によく使われます。

2.ナタデココの由来

ナタデココはフィリピン発祥の食品です。スペイン語で「皮膜」を意味する【ナタ】、「~の」を意味する【デ】、「ココナッツ」の【ココ】から【ナタデココ】になりました。

精神反応

片親引き離し症候群

1980年代初めにリチャード・A・ガードナーによって提唱された用語で、両親の離婚や別居などの原因により、子供を監護している方の親(監護親)が、もう一方の親(非監護親)に対する誹謗や中傷、悪口などマイナスなイメージを子供に吹き込むことでマインドコントロールや洗脳を行い、子供を他方の親から引き離すようし向け、結果として正当な理由もなく片親に会えなくさせている状況を指す。「洗脳虐待」と訳されることもある。また子供を引き取った親に新しい交際相手ができた場合に、子供に対してその交際相手を「お父さんorお母さん」と呼ぶようにしつけ、実父・実母の存在を子供の記憶から消し去ろうとするのもこれに当たるといわれる。

PASは、医学界や法学界では「疾患」であるとは認定されておらず、ガードナーの理論や関連研究は、法学者や精神科医から広く批判されている[1][2][3][4]。

片親引き離し症候群は、2010年に発表されたアメリカ精神科医師会による『精神障害の診断と統計マニュアル』第5版(DSM-5)の草案には記載されていないが、ワーキング・グループによる「他の情報源が提案する疾患」には記載されている[5]。

それによれば、片親引き離し症候群とは「同居親の行動によって非同居親と子供との関係が不当に破壊される状態」である。(片親引き離し症候群 - Wikipedia)

離婚や別居により、離れた親に理由なく会わせないように仕向けることを”片親引き離し症候群”といいます。

アマネの家族構成

「過去形」なのが気になる

ここで「お父さん」と呼んでいるので

アマネは「父」と呼ぶ時と「お父さん」と呼ぶ時がある

2020/07/06

アマネ「私の家族ですか......。

父は本当に素晴らしい人ですよ。

実直で公明正大で、人々のために身を粉にして働くような人物ですし......それが、どうかしましたか?

アマネ「そういえば母はマヒルさんと同じ歳(マヒルは22歳)の頃には、私を身篭っていたと聞いていますし......。」

じっ‐ちょく【実直】

[名・形動]誠実でかげひなたのないこと。

また、そのさま。律儀。実体 (じってい) 。

「―を旨とする」「―な人柄」

公明正大

[名・形動]公平で、良心に恥じるところがなく正しいこと。

また、そのさま。「お父さん」を尊敬する人で上げているし父親に関する情報は沢山出てくる

⇔母親に関する情報は少ない

が、その「お父さん」は旅行中ではいない

旅行中とは?

可能のひとつとしてお遍路巡り

お遍路巡りとは?

父親がそれで家にいない

→家にいるのは母親とアマネ?

参拝の目的は人それぞれ。

信仰や宗派も問わず、巡り方も自由です。

お遍路→ 四国88か寺の巡礼

お遍路さん→ 「四国遍路をする人」「巡礼者」

お遍路の言葉の発祥は「辺境の旅」

「巡礼・巡礼がわかる事典」中山和久著(日本実業出版社)刊に、お遍路についての面白い云われが紹介されています。何でも、この「遍路」という文字は、もともとは、「辺地」という漢字が使われていたのだとか。

平安時代に書かれた「今昔物語」には、こう書かれています。

「四国の辺地と云は伊予、讃岐、阿波、

土佐の海辺の廻也」

「辺地」=辺境の地というのが発祥だそうです。 今でこそ、飛行機を使えば、日本のほとんどの地域に数時間で到着することができる世の中ですが、昔は「四国」といえば「辺境の地」「へんぴな土地」だったことは確かです。

この「辺地」が「辺路」という言葉で登場するのは、鎌倉時代になってから。「保元物語」という書物に、この時代の有名な歌人・西行が四国に行ったときの話が書かれています。

「西行が四国辺路を巡見せし」

鎌倉時代になって、「辺地」が「辺路」に変化しています。辺鄙(へんぴ)な路(みち)を行く、四国霊場の旅を指した言葉になったことが想像できます。

辺地から「仏さまのたくさんいる場所」に変化

「辺路」が「遍路」になったのは、江戸時代の初めと言われています。この時代の納め札には、「奉納四国仲遍路同行二人」と書かれるようになり、「遍路」という言葉が定着したといわれています。

「遍路」の「遍」という漢字には、「あまねく」という意味があります。

お大師様のことを、「南無大師遍照金剛」と言いますが、この文字に使われている「編」が「辺」にとって代わるようになりました。

「遍照金剛」には、「世界をあまねく照らす」という意味がありますが、四国88か寺を巡礼することは、「辺地を旅する」のではなく、「仏さまのいらっしゃる土地を旅すること」。

今までの自分を見つめなおし、人生の悩み、苦しみから解脱するために、仏さまのいる場所を巡礼するという意味で、「遍路」という言葉に変化したといえます。

アマネの名前はここから取られてる可能性

桃瀬 遍

あまねく【▽遍く/▽普く】

[副]《形容詞「あまねし」の連用形から》

もれなくすべてに及んでいるさま。

広く。一般に。

「世間に―知れわたる」引用文献

お父さん🟰父ではない説

つまり、父親が2人いる説

(アマネが言っていたお父さんは前の父親)

考えられる可能性

①「お父さん」が亡くなっており、再婚した

②「お父さん」と母親が離婚し、母親に引き取られたアマネ→再婚して新しい父親ができた

新しく出来た父親と再婚する母親に

幼いアマネの中で抵抗がある

→だから、前のお父さんに会いたい

(前の父親に会えるまでの試練だと思って耐えているアマネの可能性)

上記で説明した片親引き離し症候群の可能性がある

子供にとっては、親が神様である

アマネにとっての神様は「お父さん」の可能性も

存在する

→いつもかみさま(父親)の存在があると信じている

アマネ

それがアマネにとって「おまじない」だった

アンダーカバーの写真

養父と母親がアマネに対してした、前のお父さんを引き離すためにした洗脳虐待がアンダーカバーの写真(だからアマネがお風呂場らしき場所で倒れている)養父に襲われた時にアマネが殴り殺した可能性もある

(アマネの足は綺麗で、エスとのドラマパートの時にもエスの行動に戸惑ってはいるけれど「暴力ですか?!」と強気でいたところが身体的虐待を受けていたとする可能性を低くするが、この形での洗脳された虐待を受けていた可能性は否めない)

(アマネにとっての母親の情報が

もっと出て欲しいところである)

複雑性PTSD(DESNOS)

心的外傷後ストレス障害(PTSD)

悲惨な事件や災害などで心身に傷を受ける

複雑性PTSD(DESNOS)

過酷な出来事を繰り返し経験することで生じる

▽病状が複雑化

事件や事故、災害などの経験で心が不安定になっても、通常は3日以内に治まるが、出来事から数日以上たってから、眠れない、気持ちが高ぶって落ち着かないといった症状がある場合はPTSDの可能性がある。

関連する言葉などに接しただけで恐怖がよみがえり、そうした刺激を避けるようにもなる。複雑性PTSDの存在は世界保健機関(WHO)が2018年に定義した。

逃げ場のない状況で長期にわたり過酷な体験を繰り返すことが原因となる。

従来のPTSDの症状に

〔1〕いらいらして怒りやすくなるか、

逆に感情を押し殺す

〔2〕自分には価値がないと思い込む

〔3〕人との関わりを避ける

などが加わり、病状が複雑になる。

具体的には家庭内暴力や虐待などの体験だが、

「親の不適切なしつけ(例えば片親引き離し症候群)も

複雑性PTSDの一因になる」

家庭内という閉ざされた環境での厳し過ぎるしつけは、親に愛情があっても、子どもに「心的外傷」を来す可能性があると言う。

メサイア・コンプレックス

メサイア・コンプレックスは、コンプレックスの一種です。メサイアとは救世主のことを指す言葉です。

自分は劣った人間だという気持ちと、自分は人を救える優れた人間だという気持ちが入り混じって生じる反応です。

メサイア・コンプレックスを抱くと「自分が救われたいから他人を救う」「人を助けることで自分の存在意義を確認する」「他人を救うことで優位に立とうとする」などの行動を取るようになります。

メサイア・コンプレックスの問題点

「人を救おうとする」という点において、一見するとメサイア・コンプレックスが由来の行動は好ましいようにも思えます。

しかし、メサイア・コンプレックスに突き動かされた行動は、相手がありがた迷惑と受け取る場合が少なくありません。助けられる側からすると、一応ありがたいことではあるけれど、本当にこちらのことを思っての行動ではなく、自己満足であることが明らかな行動である場合が多いです。また、本当に相手のためを思っているわけではないので、相手がその援助の申し出を断ったり、注文をつけたりすると不機嫌になったりします。

心理カウンセラーや、福祉関係の仕事や看護職・介護職などの援助職を目指す人の中には、このコンプレックスを持つ人が多いといいます。援助職を目指している人は、自分がメサイア・コンプレックスに突き動かされているだけなのかどうかを自問する必要があります。あるいは、援助職を志す出発点がメサイア・コンプレックスであったとしても、その行動の目的を本当に相手に役に立つことにしてくことが重要です。

祈禱性精神病(Wikipedia)

祈祷性精神病(きとうせいせいしんびょう)とは、日本の精神科医、森田正馬(森田療法で有名)が命名した精神病の一種である。当初、森田は祈祷性精神症と命名していたが、その後、日本の学会で祈祷性精神病に改名された[1]。

迷信、まじない、祈祷や宗教的要因などで起こる精神障害であり[2]、人格変換、宗教妄想、憑依妄想などを発し、起こる自己暗示性の精神異常である[3]。

1915年に発表された『神経学雑誌』によるとヒステリーであるとしている。宗教の過信が原因の一つで、異常なまでの信仰の仕方による。教育を受けていない40歳以上の女性に多く、自信家で強情な性格の傾向がある。信仰の動機は「家族や自分の病気を治すため」・「家計が苦しいから」・「世の人を救うため」と悪意はない。数日から数ヶ月にわたって経過する特殊な病症と言われている。

1943年に発表された精神科医の村上仁の研究結果では、祈祷性精神病は心因性要素の顕著な変質性精神病であると定義した[4]。

祈祷師に「これは憑き物だ」と告げられて、祈祷をすることによって発症する事例が多い。治癒後、祈祷に懲りる人もいる。

愛着障害

養育者との愛着が形成されず、

子供の情緒や対人関係に影響が生じること

初めての人間関係は母親であることが一般的

⇒上手く形成されないとコミュニケーションが不安定になりやすい。

反応型

反応自分自身に惨めさを感じ続ける

マイナス思考を持ちやすくなる

パーソナリティ障害

「障害」という名前がついているが、

あくまでも「性格の傾向」

それが日常生活を送れなくなると病気になる

演技性パーソナリティ障害

人に見られることが多い過敏な人達

注目されたいという気持ちが強く、外見的なお洒落にもこだわりを持っていることが多いようです。

よく話し、身振りも大きく社交的ですが、他者の影響を受けやすいことや感情の起伏が激しすぎるという難点もあります。

また、どちらかと言えば異性との交流が活発で、性的かつ誘惑的な態度を取ってしまいがちで、トラブルメイカーとなってしまうこともあるようです。

演技性パーソナリティ障害の方へのカウンセリングでは、移ろいやすい感情や極端から極端に走るような行動の振れ幅を抑え、ご本人様が感情や行動を比較的一定の状態に保てるような方法を提案いたします。

・演劇的あるいは性的誘惑による行動によって、自己に過剰に注目を引こうとする行動様式のために、対人関係が不安定になるといった機能的な障害を伴った状態である。

・過剰に誇張された感情表出も特徴である。

☆服装がピエロ

☆歌詞でも「いい子にならなくちゃ」と言ってる、いい子を演じています。

(歌詞的に突然いい子になると言い始めた)

境界性パーソナリティ障害

気持ちや行動、対人関係が不安定になりやすく、日常生活や仕事で著しい苦痛や支障を引き起こしてしまう障害です。

基本的には、相手の気持ちを敏感に察することができるため、相手のために(時として必要以上に)頑張ったり、思いやりのある行動をとったりすることが多い方々です。ただ、相手が自分を見捨てて離れていく、自分を大事にしてくれていない、と感じると、不安や怒りが急に強くなり、うまくコントロールできなくなってしまいます。冷静になると、なぜあんなことをしてしまったのか…と自分を責めてしまい、とても辛い気持ちになり、さまざまな影響が出ます。

アメリカの調査では有病率は一般人口の約2%で、その約7割が女性であり、わが国でも同程度と考えられています。

うつ病や不安症、PTSD、摂食障害などが併存する場合もあります。

「偽りの自己」型

周囲に過剰適応し「手のかからない良い子」として育つ。自我の芽生えの時期を迎えると共に、自己同一性の悩みや混乱を抱え内省的になりがちとなる。

主体性に欠けるがプライドは高く、器用貧乏だが現実への適応が悪いことで悩みやすく自己否定的。周囲の空気を読む傾向があり治療への反応も良いが、過剰適応により疲れ果てるため治療中断に至りやすい。

自傷行為や過食症を伴うことが多い。

強迫性パーソナリティ障害

真面目な律儀な人がなりやすい

周囲からプレッシャーを与えられ、

自身に厳しいルールを持つ特徴がある

自閉症とも関係がある

特 徴

強迫性パーソナリティ障害の基本的特徴は、秩序や完璧主義にとらわれて、柔軟性や開放性、効率性が損なわれることです。「強迫症」と名称が似ていますが別の障害です。強迫症は通常、強迫行為と強迫観念が存在しますが、強迫性パーソナリティ障害の診断基準にはそれがありません。

強迫性パーソナリティ障害の人は、規則や手順、形式に極端にこだわり、本来の目的を達成できないことが少なくありません。

例えば、仕事で報告書を作成する時、いくら書き直しをしても不完全だと感じ、締め切りに遅れます。プライベートでも完璧さにこだわり、例えばチリ一つ残らないように床をいつまでも磨き続けたりします。締め切りや約束の時間に遅れることで周囲に迷惑がかかっていても、あまり気付きません。また、常に仕事や生産的活動をしていたく、ちょっとした息抜きの時間ももったいないと思っています。家族や友人と行楽に出かけることはほとんどなく、仕事に没頭します。たまに友人らと過ごす時には、スポーツなど型通りにことが進みやすい活動を好みます。自分で入念な計画を練り、他人にまでそれを守るように厳しく求めます。時には、よちよち歩きの幼児に、三輪車で一直線に進むように要求する、など無理難題を言い出すこともあります。道徳や倫理、自分の価値観にやたら誠実で、融通がききません。自分にも他人にも厳しい行為基準に従わせようとします。ただ、自分自身の間違いについては非常に批判的です。 また、強迫性パーソナリティ障害の人は、しばしば物を集めすぎます。それは自覚していますが、「いつか何かの役に立つだろう」と考え、捨てられないのです。家族は、部屋が古い部品、雑誌、壊れた器具などに占領され、不平を言うかもしれません。すべて自分のやり方で物事を運びたいため、人に仕事を任せられないのも特徴の一つです。食器の洗い方、掃除の仕方なども、自分のやり方だけが正しいと信じており、他人が違うやり方をするといらだちます。ほかに、極端に倹約家で、十分な生活費があるにもかかわらず、ずっと低い生活水準を維持する特徴もあります。お金は将来の破局に備えて厳しく管理しています。

アダルトチルドレン

ロンリー

アダルトチルドレンのタイプとして「ロンリー」がその一つとされることがある。

ロストワンよりも徹底している。

ロストワン

lost one = いない子、迷子。ロストチャイルドともされる。アダルトチルドレンの内、目立たないことでトラブルを避けるという行動選択を選んだタイプ。

大人しく、手のかからない、存在感の薄い子。

家族とのコミュニケーションにおいて一種の諦めがある。また、自分の感情を自分で処理する傾向が強く、このため人を避けようとするとも。

一言で言えば「引きこもり」が近い。

・本質的には孤独。

自分の殻に閉じこもり、他者を寄せ付けない。

上部だけは人間関係を作るタイプと、一切の人間関係を拒絶するタイプがあるとされる。

・自己開示を拒否するため、深い人間関係を築けない。もちろんこれは相手を選ぶべきだが、仮に選んだ相手/仲良くなりたい相手がいたとしても、これができない。

・人間関係において自分が満たされること、理解されること、助けてもらえること、愛されること、認められること、全て初めから諦めることで自分の心を守ろうとしている。

・お望み通りに人間関係のトラブルはほぼ起きない。相手が居ないため。

プリンセス

アダルトチルドレン(AC)のプリンセスとは、機能不全家族の中で親の理想を押し付けられ、言いつけを守り、親の期待通りに生きる「優等生」「人形」の役割の子どもです。

親の言いなりで意志がないために

「人形」という呼び名があります。アダルトチルドレンのプリンセスの特徴

一番に自分の意志を持たず、親や相手に嫌われないように好みや期待に合わせることが得意ということです。

自分の意志や表現を持たなくなった

親や周囲の期待に応えることや、言われたとおりに生きることに存在価値を見出しています。そのため自分の本来の姿を否定したり、閉じ込めています。自分のやりたいことや感じていることが分からなくなる場合があります。

他者に合わせる

親の顔色をうかがいながら、好みや期待に合わせていたために、相手に合わせることは非常に上手です。その結果として、大人になっても周囲が正しいと思い込んで、流されやすくなってしまいます。

人間関係を構築できない

プリンセスの意志は親が主導権を握っています。そのため、誰かと正常な人間関係を構築する経験をもっていません。結果として、他者と関わりながら人間関係を上手に築くということが出来ません。

指示通りをこなすことが得意

機能不全家族の中で親に言われたことを守ることを習慣化していたので、他人からの指示をこなすことは非常に得意です。ただ、自分で考えてするような自発的・主体的な行動は苦手です。意見を求められると自然に固まってしまったり、思考が停止したりします。

責任を取ることを避ける

本人は「親の言いなり」にしている自覚がずっとあります。言われたことをして、それに対して評価を得ているので、その責任は相手にあると心の中で感じています。

「言われたとおりにしてやったのだから、自分のせいではない」と感じることが普通のため、責任を取るという考え方が難しいのです

プリンセスは

「親の言いつけを守る/親の期待通りに生きる子」

スーパーチャイルド(SC)

ヒーロー型のアダルトチルドレンは別名「スーパーチャイルド」「小さな大人」「小さな保護者」などとも呼ばれます。なぜか子供のうちから大人たちに期待され、一家を支えるために頑張ってしまう存在が「ヒーロー」役となっていきがち。幼少期の親子関係の中で優等生を演じる必要性を感じて演じ続けた結果、自分の心の中に生じます。

スーパーチャイルドというのは

職場などで優等生を演じようとして息苦しさや疲労を感じてしまう心理的要因となっている心の働きの癖

ヒーロー役アダルトチルドレンの本当の心の中は…

ヒーロー型のアダルトチルドレンの本当の心の中は、

「絶対に負けることは許されない」

「絶対に失敗することは許されない」

「助けられない存在がいてはならない」

という思いが強く、いつも頑張ってしまいます。

でもヒーローの本当の心の中は常に孤独で、助けを素直に求められない状態…なのかも知れないのです。

一審では、辛くないですよって本当の辛がってる自分を隠しているアマネの「おまじない」を解く結果になったのでは?

→アマネは自分が「かみさま」を信じることを否定されたと勘違いしてる可能性もありえる

→幼い子供であるアマネが「辛くない」「いい子でいなきゃ」という風に思い込まなきゃいけない思い込みはこれからアマネが苦しむと思うから否定しなくてはと思うけれど難しいと感じた

2022/06/27

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?