誕生日記念 ハルカ中心考察

はじめに

DECO*27×OTOIRO×山中拓也による視聴者

参加型プロジェクト『MILGRAM』の

登場キャラクター、櫻井 遥の誕生日記念考察です。 考察を行ったのは、 宗教観、歌詞考察を担当したのはみるやね(@milg_mnym ) 心理方面を担当したのはらと(@RatoRato934 )です。

⚠️誹謗中傷、否定的な意見はやめてください。

特に、tosで引用する形で誹謗中傷はしないでください。実際にtosで引用して考察を悪く言われたということが実際にあり、考察をしている私達がとても傷ついた出来事があるので、控えて頂けると幸いです。

誕生日 6月22日

6月22日は何の日

・かにの日

・ボウリングの日

・日韓条約調印記念日

・ハンセン病を正しく理解する週間

・らい予防法による被害者の名誉回復及び追悼の日

柚子

ユズ全般の花言葉

「健康美」「汚れなき人」「恋のため息」花名・花言葉の由来

花名の由来

ユズの名前は、中国語の柚(ユ)の実(ズ)を意味する柚子(ユウヅィ)に由来するといわれます。

花言葉の由来

花言葉の「健康美」は、ユズが深い緑色の葉に映える白い花を咲かせ、さわやかな香りの黄色い果実を結実することを象徴したものであるといわれます。

梅

ウメ全般の花言葉

「高潔」「忠実」「忍耐」

色別の花言葉

白いウメ(白梅)

「気品」

Plum blossom(ウメ全般)

「Keep your promise(約束を守る)」

「fidelity(忠実)」

「beauty and longevity(美と長寿)」

花名・花言葉の由来

花名の由来

花名のウメの語源には諸説あります。

中国語の「梅(メイ)」が転訛したとする説、薬用に燻製にした実が「烏梅(ウメイ)」として伝来して転訛したとする説、花の美しさから「愛目(うめ)」が転じた説などがあります。

花言葉の由来

花言葉の「忠実」は、政争に敗れて大宰府へ左遷された平安時代の貴族・菅原道真(845~903)の後を追って空を飛んだとするウメの伝説(飛梅伝説は下記参照)に由来するといわれます。白梅の「気品」の花言葉は、あでやかな紅梅に対して、白梅の凜として上品なその花姿にちなみます。

飛梅伝説

平安時代の貴族・菅原道真(845~903年)は、朝廷内での公卿・藤原時平(871~909)との政争に敗れ、遠く九州・筑前国の大宰府へ左遷されることになりました。道真はとりわけ愛でてきたウメの木、サクラの木、マツの木との別れを惜しみます。道真を慕う庭木たちのうち、サクラは悲しみに暮れてついには枯れてしまいました。ウメとマツは道真の後を追って空を飛びます。しかし、マツは途中で力尽き、摂津国八部郡板宿近くの丘に降り立ち、この地に根をおろしました(飛松伝説)。

ウメは一夜のうちに大宰府まで飛んでゆき、その地に降り立ったといいます。

以下は、菅原道真が庭の梅の花に別れを惜しんで詠んだ歌です。

東風(こち)吹かば にほひをこせよ 梅花(うめのはな) 主なしとて 春な忘るな

(私がいなくなっても、春が来るたび忘れることなく、梅の木よ、芳しい花を咲かせておくれ)

ウメと文化

花見

江戸時代以降の花見といえばサクラの花です。しかし、奈良時代(710~794)以前に「花」といえば、ウメを指したといわれます。サクラがより愛好されはじめるのは平安時代(794~1185)からです。

学問

菅原道真がこよなく愛したウメ。ウメは道真とその神格化である学問の神天神のシンボルとしても使用されています。

松竹梅

マツ、タケ、ウメはいずれも寒さに耐えるところから「歳寒の三友(さいかんのさんゆう)」とも呼ばれ、宋代より始まった中国の文人画で好まれる画題のひとつです。日本では「松竹梅(しょうちくばい)」とされ、おめでたいものとして慶事などに使われます。

蟹座(Wikipedia)

かに座(かにざ、蟹座、Cancer)

黄道十二星座の1つ。

トレミーの48星座の1つでもある。

星座のほぼ中央にあるM44(プレセペ星団、プレセペ散開星団)が有名である。

恒星

「かに座の恒星の一覧」

かに座は最も明るいβ星で3.520等、他は4等星以下と全体に暗い星からなる星座である。以下の恒星には、国際天文学連合によって正式に固有名が定められている。

α星:アクベンス (Acubens[1]) という固有名を持つ。

β星:タルフ(Tarf)は、かに座で最も明るい恒星。

蟹の脚の先端にある。

γ星:アセルス・ボレアリス (Asellus Borealis[1]) は、5等星。

δ星:アセルス・アウストラリス (Asellus Australis[1]) は、4.2等星、K0型。γ星とδ星は、プレセペ星団を飼い葉桶と見なし、そこから飼い葉を食む驢馬(ロバ) (Aselli) と考えられたため、この名前がある。

ε星:連星系で、Aa星にMelephという固有名が付けられている。

ζ星:少なくとも4つの恒星からなる連星系。ζ1星には、ラテン語で甲殻類の殻を意味する言葉に由来するテグミン (Tegmine[1]) という固有名が付けられている。

λ星:Piautos

ξ星:A星にNahnという固有名が付けられている。

55番星:バイエル符号ではρ1星。G型主系列星の主星Aと赤色矮星の伴星Bからなる連星系で、主星Aには5つの太陽系外惑星が発見されている。55番星Aにはコペルニクス (Copernicus[1]) という固有名が付けられている。

HD 73534:国際天文学連合の100周年記念行事「IAU100 NameExoworlds」でブータンに命名権が与えられ、主星はGakyid、太陽系外惑星はDrukyulと命名された[2]。その他の特徴ある恒星として以下のものがある。

ι星:4等と6.6等の星から成る二重星。小型の天体望遠鏡で容易に分離できる。

X星:SRB型に細分類される半規則型変光星。

星団・星雲・銀河

M44(プレセペ星団):散開星団。アラビア名はアンナトラ(An natra)。実視等級3.7等。M44はε星として扱われる。γ星、δ星、θ星、η星の作る四辺形と中心のM44の領域は、中国の星座では二十八宿の鬼宿(和名:魂緒(たまを)の星)に当たり、積尸気(ししき あるいは せきしき)と呼ばれる、屍体の山から立ち上る精霊(魄)が集まる姿とされる。

M67:散開星団。

NGC 2775:渦巻銀河。

なお、M1「かに星雲」はその形がカニに似ていることから命名されたものであって、かに座ではなくおうし座にある。

その他

かに座HM星:白色矮星の連星で、5分21.5秒周期で公転する極めて近い連星。

神話

ゼウスの子勇者ヘラクレス(ヘルクレス座)は、誤って自分の子を殺した罪を償うため、12の冒険を行うことになった。そのうちの1つがヒュドラー(うみへび座)の退治である。化け蟹カルキノス(希: καρκίνος)[注 1]は、最初はヘラクレスとヒュドラの戦いを見ていた。次第に同じ沼に住んでいる友人であるヒュドラが形勢不利になったため、飛び出してヘラクレスの足を挟んだ。しかし、ヘラクレスは振り払い踏みつぶした。一部始終を見ていた女神ヘーラーは、勇敢なるカルキノスを哀れに思って、天に上げて星にした[3][4]。

なお、別のパターンとして以下のような説もある。

ゼウスの妻である女神ヘーラーは、ゼウスの愛人の子であるヘラクレスを快く思っておらず、巨大な化け蟹を使いに出した。化け蟹ははさみでヘラクレスの脚を切ろうとした。しかし、ヒュドラとの格闘中のヘラクレスは、全く気付かずに化け蟹を踏み潰して殺した。この捨て身の勇気を認められ、化け蟹は天に昇りかに座となった[4]。

バースデーイラスト

果物

ブルーベリー🫐

ブルーベリー全般の花言葉

「実りのある人生」「知性」

他「有意義な人生」「好意」「知恵」

花名・花言葉の由来

花名の由来

英語で「berry(ベリー)」は、「核のない果肉の柔らかな食用小果実」という意味があり、「Blueberry(ブルーベリー)」は食用の青い小果実を表わします。

ちなみに、イチゴの「Strawberry(ストロベリー)」は「straw(ワラ)のberry(ベリー)」という意味ですが、その由来は諸説あり、「麦わらをしいて育てた」「麦わらに包まれて売られていた」などといわれます。

花言葉の由来

花言葉の「実りのある人生」は、春に釣鐘状の白くかわいらしい花を咲かせ、夏には青く色づいた果実をたくさん実らせることにちなむともいわれます。

ブルーベリーのムース

ムースとは料理やお菓子の場合、泡を意味します。

ピュレ状の材料やクリーム状の卵、砂糖、牛乳などに、泡立てた生クリームやメレンゲ、立てて空気を含ませたバターを加えて混ぜたのがムースで、泡のようにフワッとしたクリームやお菓子を指します。

ムース (食品) - 生クリームを泡立てて作った洋菓子・デザート。チョコレートムースなどがある。

(Wikipedia)

mousseとは

ムース,泡立てた生クリームにゼラチン・砂糖・香料などを加えて凍らせたデザート,肉や魚のすり身に泡立てた卵白・生クリームを加えて型に入れた料理(Weblio)泡(Wikipedia)

泡(あわ、あぶく、英: foam、bubble)または泡沫

(ほうまつ、うたかた)とは、液体もしくは固体がその中に空気などの気体を含んで丸くなったもの。

気体を包む液体の表面張力により作られる。

固体の泡は、液体の状態で形成されたものが固体化されたものが普通である。

液体中に生じた気泡は密度が小さく、上昇して水面に姿を現すとあぶくとなる。液面に出た場合、液体側はやや平らになり、空気中に丸く突出する。空気中の部分は薄い液体の膜からなるが、次第にそれを構成する液体が流下するので薄くなり、最終的には壊れる。

これはシャボン玉と同じである。

すぐに割れてなくなるさまから、

一時的なブームやバブル経済といった

「はかなく消えるもの」の比喩に用いられる特徴

泡には次のような特徴がある。

空気を含む泡により構成された材料は、軽量化を図ることができる。空気は熱伝導率が小さいため、断熱性に優れた材料が構成できる。界面張力が小さいため、接触角が小さくなり濡れを生じやすい。つまり付着性が高い。

泡を含む飲食物は、独特の食感がある(炭酸飲料、ビールなど)。泡の表面には水中の微粒子が吸着される。温度が高くなると、泡を作る液相の粘性が下がり、泡が消失しやすくなる。

ストロベリー🍓

『幸福な家庭』

『先見の明』

『尊重と愛情』

『あなたは私を喜ばせる』

『esteem and love(尊重と愛情)』

『perfect goodness(完全なる善)』

花名・花言葉の由来

花名の由来

イチゴの語源ははっきりわかりませんが、日本書紀には「伊致寐姑(いちびこ)」、新撰字鏡には「一比古(いちびこ)」とあり、これが転じてイチゴになったともいわれています。英語のストロベリー(strawberry)は「ワラ(straw)のベリー(berry)」という意味ですが、その由来も諸説あり、「麦わらをしいて育てた」「麦わらに包まれて売られていた」などといわれます。

花言葉の由来

花言葉の「先見の明」は、西洋の古い時代にイチゴの根と葉をつけた水が眼をひやし、視力を回復させると信じられていたことに由来するといわれます。「幸福な家庭」の花言葉は、親株から多数の小ヅルが出ている様子からつけられたといわれます。また、西洋の花言葉の「尊重と愛情」「完全なる善」は、イチゴがキリスト教において聖ヨハネと聖母マリアにささげられ、両者のエンブレムになっていることにちなむといわれます。

イチゴの言い伝え

キリスト教以前、アングロ・サクソン民族はイチゴを北欧神話に登場する愛と結婚の女神フリガの果物と考えていました。フリガは神々の王オーディンの妻で、女神のなかでもっとも美しく、鷹の翼をもって空を飛び、ネコにひかせた二輪車にのって地上を走ったといわれます。

また、幼子が亡くなるとその亡きがらをイチゴでおおい、ひそかに天国に運びだすとも言い伝えられています。なお、英語で金曜日を意味するフライデー(Friday)は、「フリガの日」という意味であるといわれます。

ミント

ミント全般の花言葉

「美徳」「効能」

Mint(ミント全般)

「virtue(美徳、効能)」

Peppermint(ペパーミント)

「warmth of feeling(気分のあたたかさ)」

Spearmint(スペアミント)

「warmth of sentiment(感情のあたたかさ)」花名・花言葉の由来

花名の由来

属名の学名「Mentha(メンタ)」は、ギリシア神話に登場し、呪いによりミントに姿を変えたメンテ(Menthe)の名前に由来します(下記参照)。英名の「Mint(ミント)」も語源は同じです。

和名では「薄荷(ハッカ)」ですが、この名はミントの一種であるニホンハッカを指していうこともあります。

花言葉の由来

花言葉の「美徳」「効能」(西洋の花言葉は「virtue(美徳、効能)」)は、ミントの薬効に由来するといわれます。

ギリシア神話とミント

冥王ハーデースはニュンペー(ギリシア神話に登場する精霊や下級女神)のメンテの美しさに魅了されてしまいました。それを知った妻のペルセポネー(冥界の女王)は「お前などくだらない雑草になってしまえ」とメンテに呪いをかけ、メンテは草に変えられてしまいました。

それ以来この草はミントと呼ばれ、ハーデースの神殿の庭で咲き誇り続けました。地上でも芳香を放ち、人々に自分の居場所を知らせるのだといいます。

お菓子

クッキー

cookie

名

〈米〉〔お菓子の〕クッキー◆通例、焼いてパリパリした、

薄くて丸い甘いお菓子。◆同〈英〉biscuit

《イ》クッキー◆WebサーバーがWWWブラウザーに送付して、

利用者のコンピューターに記録される、トランザクションを記録

した複数の小さなサイズの情報。次にサーバーにアクセスすると、

ブラウザーからサーバーに送付される。

◆同HTTP cookie ; web cookie ; Internet [Net] cookie ; browser cookie

〈俗〉かわいこちゃん、恋人

◆女性への愛情を込めた呼び掛け

クッキー◆電磁メディアの未完成のもの

〈俗〉〔特徴のある〕人、やつ

☆Cookie

スラング

『cookie – クッキー』

『〜なひと、〜なやつ』と訳す。

ビスケット

ビスケット(英: biscuit[注 1])

小麦粉を主材料に焼いた洋菓子である。小麦粉に牛乳、ショートニング、バター、砂糖などを混ぜて、サクサクした食感に焼いたもの。チョコレート、ナッツ、果実加工品などが加えられる場合もある。本来の英語圏では日本でいうところのクッキー(英: cookie[注 2])と区別は存在せず、英国では両者をビスケットと呼び、米国では両者をクッキーと呼ぶ。米国のビスケットは速成パンの一種で英国のスコーンに近く、日本ではケンタッキーフライドチキンなどを通して知られている(後述)。

ビスケットの名はフランス語のビスキュイ

(仏: biscuit[注 3])から来ている。

フランス語でbisは「2」を意味する接頭語もしくは「2度」を意味する副詞であり、cuitは動詞cuire(「焼く」を意味する)の過去分詞形であるため、全体として「二度焼いた」という意味を表す。

さらに遡っての語源はラテン語の「二度焼いたパン」パーニス・ビスコクトゥス(panis biscoctus)より。これは保存食として作られた堅パンを指し、ビスケットもまた本来は軍隊用・航海用の保存食であった。

現代フランスにおいても、ビスキュイの語には焼菓子のそれと堅パンの両義がある。なお、Dr. Johnsonの英語辞典(1755年初版)には「遠洋航海用に(保存性を高めるため)四度焼く」との説明がある。さらにフランスではビスキュイの一種としてサブレー(仏: sablé[注 4])と呼ばれるものも存在する。これはビスキュイ(ビスケット、クッキー)に比べてバターあるいはショートニングの量が多く、よりさっくりした食感のものを指す。クラッカーもビスケットの一種で、全くあるいはほとんど糖分を含まず、軽い食感のものを特にその名で呼ぶ。菓子として食べられるほかに、カナッペなど軽食の食材として、また近年では乾パンに替わる軍隊食としても利用されている。広義にはラスクや乾パンもビスケットに含まれる。

菓子

もともとは無糖で、質素な層の人間が食べる食べ物であった。紀元前7世紀になると、ペルシア帝国の料理人は、祖先から卵、バター、クリームを使い軽く、蜂蜜や果物を使い甘くする技術を継承した[5]。10世紀になると中国から伝来したスパイスが入ったブレッドであるパン・デピスが焼かれるようになり、その余剰分を無駄にしないようビスケットが焼かれた。(Wikipedia)

「クッキー」と「ビスケット」の両方を自然と使っていますが、外国では区別せずに呼ぶのが一般的です。イギリスでは、日本でいうクッキーやビスケットを全て「ビスケット」と呼びます。同じ様に、アメリカではこれらをすべてを「クッキー」と呼びます。アメリカにもビスケットという表現は存在しますが、ビスケットとしてイメージされるのはパンの一種を指す表現で、スコーンに近い形状のものを指します。

うさぎ

88星座はうさぎ座

星座はいくつあるの?

国際天文学連合は、北と南の両方の空にある88の星座を公式に認めています。

各星座は、赤経と赤緯の弧で囲まれた空の領域です。

天球上の任意の点は、星座の1つにあります。

うさぎ座とは

うさぎ座(うさぎざ、兎座、Lepus)は、オリオン座の南に位置している星座で、トレミーの48星座の1つ。

神話

ヒュギーヌスにより以下の話が伝えられている。ドデカネス諸島のレロス島には、野ウサギがいなかった。あるとき、妊娠した野ウサギが連れてこられ、島の皆がそれを増やしに掛かった。すると今度は野ウサギが増えすぎたせいで作物は打撃を受け、飢餓により人口が減ってしまった。そこで島の人々はウサギを撲滅した。このことを忘れないように戒めとして、うさぎを星座とした[2]。

またアラトスはその詩の中で、オリオンの足元で大犬に追われるウサギについて述べている[2][3]。(Wikipedia)

うさぎ

キリスト教国でウサギはキリストの復活祭の主人公的役割を担う存在です。

一度亡くなった人がよみがえるというスピリチュアルな出来事の象徴に選ばれた生き物がウサギ!

繁殖力の高さもさることながら、古来ケルトの時代からあの世とこの世を結ぶとされてきたウサギには不思議な力が宿っているとされます。

英国を代表する名作「不思議の国のアリス」に登場する白ウサギが表す姿はやはり異界への案内役でした。

うさぎのスピリチュアル的な意味

「未熟さの認識」

イースター

イースターとは、イエス・キリストが処刑された3日後に復活したことを祝うお祭りで、日本語では「復活祭」と呼ばれます。キリスト教ではイエス・キリストの誕生日であるクリスマスよりも大切な日だとされていて、中にはイースターを祝うために数日間の長期休暇が設定されている国もあります。

イースターは英語では「Easter」と書きます。ゲルマン神話に出てくる春の女神エオストレ(Estore)の名前に由来しているとも言われています。つまりイースターは、春の訪れを祝う日でもあるのです。元々は宗教的な意味合いの強い行事ですが、近年はクリスマスやハロウィンのような季節イベントとして楽しむ人が増えています。

欧米などでは、卵やうさぎをかたどった料理や卵料理、肉料理などのごちそうや、お菓子などを家族と一緒に食べて楽しみます。

春らしさの演出のため、カラフルな野菜や果物などもふんだんに使われます。

また、卵の殻に絵を描いたりマスキングテープやシールを貼ったりして、カラフルなイースターエッグを作るのもイースターの楽しみのひとつ。

用意したイースターエッグは、カゴの中に入れたり部屋につるして飾ったりして、イースターを盛り上げます。飾り付けに使うほか、小さな子どもがいる家庭では、隠した卵を探し出すエッグハントや、スプーンの上に卵を乗せてスピードを競いながら運ぶエッグレースなどを楽しむことも。このように、欧米などのキリスト教圏ではイースターを盛大に祝う風習がありますが、日本ではまだあまりお祝いをする風習は根付いていません。

しかし、イースターらしいごちそうを食卓に取り入れてパーティーする人や、イースターのお菓子を贈り合う人は徐々に増えつつあるようです。

イースターの卵は「復活」のシンボルです。

ひなが卵の殻から出てくる姿は、生命誕生や命そのものを連想させられます。

そのため、一度処刑された後に復活したイエス・キリストと重ねて考えられるようになり、イースターで卵が用いられるようになりました。

イースターの飾り付けには、

卵のほかに「うさぎ」もよく出てきます。

うさぎの意味には諸説ありますが、多産であるうさぎは「繁栄と豊穣」の象徴とされているため、イースターに用いられると言われています。

さらに、うさぎはイースターエッグやお菓子を運んできてくれるとの言い伝えもあるようです。

うさぎが裁判官役だった説

ドイツでは昔、イースターの時期になるとうさぎが裁判官役となって、子どもたちの普段の行いを見て「良い子」「悪い子」のように評価していたという説があります。

そのうさぎが、お菓子やおもちゃを子どもたちに届けていたことから、うさぎがイースターに定着したという考え方もあります。

ケーキ

ウェディングケーキ

歴史

今でこそウエディングパーティの定番となっているウエディングケーキですが、最初に登場したのは18世紀と言われています。イギリスのヴィクトリア女王の結婚式に登場したのがウエディングケーキの始まりとされています。

このときのケーキが3段重ねだったことから、今でも欧米では3段のウエディングケーキが主流となっています。

その時代のイギリスでは「幸せ」を象徴する食べ物がケーキとされ、そのケーキを全員で分け合うことで幸せを皆で分け合うという意味を込めて、『ウエディングケーキ』ができたとされています。

ショートケーキ

ショートケーキ(英語: shortcake)

洋菓子のケーキの一種。概要

ショートケーキ (short cake) は日本および西欧にそれぞれあるケーキの種類であるが、日本人のイメージする「スポンジとクリームが層になって、イチゴなどがのせられた」ショートケーキは英語圏ではレイヤーケーキ(Layer cake、あるいはLayered cake)と呼ばれることが多い。

歴史-発祥

1588年、イギリスの料理本「イングリッシュズ・クークボーク(English's Cookbook)」に記録されたショートケーキは現在の世界中のショートケーキのルーツになった。元々イギリス式のものはスポンジケーキのみならず、ビスケットも生地として使用する。果物もイチゴに限定されず、リンゴ・オレンジ・レモン・ブルーベリーなど多彩なものを使用する[1]。1602年、イギリスの植民地であるアメリカがショートケーキの文化を受容した後、パンやクッキーも生地として使用されるようになり、フルーツ味のソーダジュースを生クリームに入れるようになった[2]。イギリス式もアメリカ式も、日本式のショートケーキと別物と言えるほどの大きな差がある。なお、ショートケーキはイギリスおよび英語圏の独自の文化のため、ほとんどのヨーロッパの国(フランス・イタリア・ドイツなど)では、ショートケーキを知らない人が多い。ヨーロッパに広く存在しているイチゴケーキは、「イチゴを使ったすべてのデザート」を意味し、ムースケーキもチーズケーキも、イチゴがあればイチゴケーキの範囲に入るという点で日本のショートケーキとは異なる。

語源

「ショート」の語源については諸説ある。

アメリカの「ショートケーキ」と呼ばれるお菓子をヒントとして作られた[3]イギリスのショートブレッドに、イチゴとクリームを挟んだ菓子から始まった[4]「ショートタイム」の意味である短時間で作れるから[3][5]

生クリームやイチゴを使用するため日持ちしないから[3]

英語の「short」の「もろい」や「サクサクした」に由来[3][5][6]

スポンジを作るのにショートニングを使っているから[3]

『料理食材大事典』(主婦の友社、1996年)によれば、「ショートケーキ」の「ショート」とは元来はクッキーに用いられていたサクサクした食感を表す語であるが[5]、現在ではスポンジ生地に生クリームや果物をあしらっただけで仕上げることができることから「ショート・タイム」の意にも解釈されているとしている[5]。

日本に伝来

日本式のショートケーキは、フランスあるいはアメリカ式のショートケーキを日本風にアレンジしたものである。ショートケーキの原義には小さいケーキや切ったケーキ(カットケーキ、ピースケーキ)という意味は含まれていない。三省堂の反対語対立語辞典では、ショートケーキはロールケーキの対義語としている。

ビスケットのようなサクサクとした生地を作るために使うのが、“ショートニング”という油脂。英語の“Short”には“短い”だけでなく“サクサク”という意味もあり、アメリカでは“サクサクとしたケーキ”なので“Short Cake”と呼ばれています。

ホールケーキ

数あるケーキのうち、主に切り分けて大人数で食べることを目的としてつくられる、円柱形をした大きいサイズのケーキが、ホールケーキです。

その場合、単に「ホール」とも呼ばれることもあります。そして、 ホールケーキを切り分けたもののことは、ホールに対して「ピース」と呼ばれることが一般的となっています。

夢占い

夢の世界に登場するケーキは、

基本的に次の3つを象徴しています。

・恋愛運

・人生の楽しみ

・お祝い事

よく恋人と過ごす時間のことを「甘いひととき」と言われるように、夢の世界に登場するケーキなどの甘いスイーツも、基本的に恋愛運を象徴するといわれています

2.ケーキを見る夢

ケーキを見る夢は、恋や仕事、自分磨きなど、あなたが人生を楽しむことに、意欲的になっている状態をあらわします。ただし、意欲だけで行動に移せなければ、いつまでたっても楽しさは近づいてこないという暗示です。

あなたの感性を信じて、今は思い切ってチャレンジしていきましょう。

4.ケーキを目の前にして食べることができない夢

目の前のおいしそうなケーキを食べたいのに、どうしても食べることができない!そんなイメージを夢で見たのなら、あなたはちょっと現実逃避気味なようです。

もっと素敵な恋愛がしたい・・・

もっと楽しい毎日を過ごしたい・・・

そう思いながらも、

「でも自分にはできない」と思い込み、現実から目を背けているのかも。ただ、今のまま欲求にフタをすることは精神衛生上、好ましくありません。

現実を変えるために、小さな一歩を踏み出しましょう。

9.イチゴのショートケーキの夢

夢占いで、イチゴは新たな恋のシンボル。イチゴのショートケーキを食べる夢は、新たな恋の始まりを告げている可能性があります。片思い中だった人は、好きな人と結ばれることになるかもしれません。あなたに、ささやかな幸福が舞い込む吉夢と言えるでしょう。

11.フルーツたっぷりのケーキ

夢占いでフルーツは、実りの象徴。フルーツがたくさん盛り付けられているケーキは、これまでのあなたの努力がむくわれることになる暗示です。恋愛や身近な人間関係で大きな前進が期待できるでしょう。好きな人がいるなら、あなたの想いが通じ、相手からもアプローチがあるかもしれませんよ。

12.お誕生日ケーキの夢

夢占いで、誕生日は新たな出発の象徴。バースデーケーキが夢にあらわれるのは、恋愛や、交友関係が新たな局面を迎える暗示しています。近いうちに新たな出会いや、新たな恋の訪れが期待できそうです。女性にとっては、彼からのプロポーズがあるなど、結婚の予兆になるかもしれません。

花

ガマズミ

ガマズミ全般の花言葉

「結合」「私を無視しないで」「愛は死より強し」

花名・花言葉の由来

花名の由来

属名の学名「Viburnum(ビバーナム)」は、ラテン語のガマズミの古名に由来するといわれます。和名の「莢蒾(ガマズミ)」の由来は諸説あり、その堅い材を鍬(カマ)の柄に用い、果実を染(ソメ)物に用いたことから「ガマズミ」と呼ばれるようになったという説などがあります。英語では「Linden viburnum(リンデン・ビバーナム)」などと呼ばれています。

花言葉の由来

花言葉の「結合」は、小さな白い花が半球状に集まって咲く姿に由来するともいわれます。

結合(結合)(Wikipedia)

2つ以上のものが結び合わさること。

化学における化学結合。

物理において2つの系の間で相互作用があること。

カップリングとも呼ばれる。

数学において二項演算の同義語として用いられることがある。

プログラミングにおいて文字列をつなげること。

文字列結合を参照。

関係データベースの関係モデルにおける関係代数の結合演算。

電気工学 - 変圧器において、励磁インダクタンスに比べて

漏洩インダクタンスが小さいほど結合が強いという。

結合係数も参照。

配管の施工において液体や気体の配管などを接続して結び合わせること。服

夢占い

1.綺麗な服を着ている夢

周囲の人に好印象を与えられている暗示。

今後、運気も上昇していくことを告げています。

ただし、普段のあなたに比べて、あまりにも華やかすぎる服を着ているなら、それは、あなたの自信の無さの表れかもしれません。

8.黒い服を着ている夢

黒い服は不吉や、孤独の象徴。また、喪服を連想させることから、死の予兆でもあります。ただし、華やかな黒い服は、権力や豊かさを象徴することも。

10.青色の服を着ている夢

青色の服は、知性や安らかさの象徴。青色の服を着ている夢は、精神面の成長や安定、充実を表します。ただし、暗い印象の夢なら、孤独や悩みを抱えているサイン。

普段とは違う制服を着ている夢

あなたが本心では、今の自分の役割に納得していないというサイン。本当に自分がやりたいことと、今の環境がマッチしていないのかもしれません。ただし、憧れの職業の制服を着ている夢なら、その仕事への憧れを表すだけで、それ以上の意味は無いでしょう。

14.スーツを着ている夢

スーツや、フォーマルなジャケットを着ている夢は、ルールを重んじる気持ちの表れ。また、仕事の上では男性的な野心を表すことから、あなたの仕事に対する意気込みを反映しています。

アンダーカバー

歌詞

アンダー

赦すなら共犯者

一人ぼっち 愛をちょうだい1 多く複合語の形で用い、下に、低い、の意を表す。「アンダーグラウンド」

2 ゴルフで、「アンダーパー」の略。「ワンアンダー」⇔オーバー。

3 《underexposureの略》写真で、露出または現像が不十分なこと。⇔オーバー。

赦すなら

赦す

1 過失や失敗などを責めないでおく。とがめないことにする。

2 義務や負担などを引き受けなくて済むようにする。免除する。

なら

なら【楢】

1. ぶな科の落葉高木。葉は卵形で、縁にのこぎり状の切れ込みがある。実はどんぐり。材は器具・薪炭(しんたん)用。ははそ。

コナラの花言葉は「独立」、「勇気」です。

オークの花言葉

オークは、楢(ナラ)と樫(カシ)の総称です。学名のQuercusは、オークを意味するラテン語に由来します。高さ25m以上にもなり、かなりの長寿を誇ることから、古くから大切にされていました。イギリスではオークは最初に神が創造した木と信じられていました。ローマ神話では、至高神ユピテルに捧げられたことから、ユピテルの神木とされていました。オークにまつわるゼウスとその子供のヘルメスの話があります。彼らが旅をしていた際、一夜の宿を求めて家を訪ねていましたが、誰も泊めてくれるところがありませんでした。やっとのことである貧しい老夫婦が迎えてくれたお礼に、夫婦の願いを聞くことにしました。その夫婦の望みは、死ぬときは一緒に死にたいとのことでした。然るべき時がきて、夫はオークの木に、妻は菩提樹の木になりました。そこからオークの木は「もてなし」、菩提樹は「夫婦の愛」の象徴になったと言われています。一般の花言葉は「強さ」です。

その他の花言葉

もてなし、愛国心、保護、勇気、(木)勇気・独立・誠実・長寿・炎・忠誠心・安定・名誉・報酬、(葉)炎、人間らしさ、歓迎、など

共犯

きょう‐はん【共犯】

二人以上の者が一つの罪に関与していること。また、その関与者。刑法上、共同正犯・教唆(きょうさ)犯・従犯に分けられるが、狭義では教唆犯と従犯をいう。

きょう‐はん ケウ‥ 【橋畔】

〔名〕 橋のほとり。橋のたもと。橋頭。

*横浜新誌(1877)〈川井景一〉鉄橋「橋畔賈人争ふて露肆を開き」〔薛能‐折楊柳詩其九〕

きょう‐はん ケフ‥ 【狭範】

〔名〕 機械工作物が一定の寸法があるかどうかを検査する凹字形の測定器。リミットゲージ。

しゃ

しゃ

[感]あざけりののしるとき、また、驚いたときなどに発する声。

「―何程の事有らん」〈浄・矢口渡〉

[接頭]名詞、また副詞・動詞・形容詞などに付いて、卑しめののしる意を表す。「しゃつら(=面)」「しゃ首(くび)」「しゃまだるい」

しゃ【者】

[音]シャ(呉)(漢) [訓]もの

[学習漢字]3年

〈シャ〉

1 人。もの。「医者・隠者(いんじゃ)・縁者(えんじゃ)・患者(かんじゃ)・記者・業者・巧者・作者・死者・識者・勝者・打者・達者・長者(ちょうじゃ)・読者・武者」

2 物事。事柄。「後者・前者」

3 時間を表す語に付ける助字。「往者・来者」

〈もの〉「小者・偽者・若者・悪者」

[名のり]ひさ・ひと

[難読]陳者(のぶれば)・猛者(もさ)

ぼっち

《「独りぼっち」の略》俗に、何かを一緒に行う仲間がいない人のこと。「ぼっち飯

めし

(=ひとりで食事をすること)」

[補説]平成22年(2010)ごろから使われ始めた語か。

ぼっち

小さな点。また、小さな点のようなつまみ。ぽっち。「ぼっちをつまむ」

ちょうだい【長大】

1. 《名ノナ》長く大きいこと。高くて大きいこと。

■「頂戴する」は目上の人に使える正しい敬語

「頂戴」には、ものをもらったり、もらって飲食したりする意味があります。さらに、もらったものを「顔の上に捧げ持つ」という意味合いを持ち、「もらう」という行為をへりくだって表した謙譲語です。

「もらう」の謙譲語である「頂戴」という言葉を含んだ「頂戴する」は、目上の人にも使える正しい敬語表現。ビジネスでは、物をもらうときだけでなく、相手に時間を作ってほしいときや、物事を依頼するときにも使用されています。

写真

①施設

机の上にあるものがハルカくんというより女性が使っているものような感じがする。

加湿器が色がサーモンピンクでどちらかといえば女性の使ってるものみたいに思えるから女性職員の部屋に入って取り上げられた母親の物を探してた可能性

#ミルグラム考察

— 🍅安田 らのちゃ🔥🙌🏻💖@アンダーカバー考察してます🌚 (@RatoRato934) February 18, 2021

一つの可能性としてですが、福祉方面に詳しい相方が考えてくれた一つの説です。

子供時代、今のハルカくんの服装が統一されていて、装飾品を一つだけ身に付けていること、アンダーカバーでの積み木の玩具、クレヨンなどからも可能性としてこの説を考えると面白いと思います。 pic.twitter.com/gBAvhPsnjt

②自室(過去の自分が暮らしていた部屋)

桜井(櫻井)

苗字的に高確率で名家出身の可能性ある

桜の書き直しということは、苗字の変更もしくは分家に生まれた可能性ある

→お金持ちの家出身で出てきた部屋がハルカの自室説

#ミルグラム考察

— 🥬安田 みるやね🔥🏠✝️ (@milg_mnym) May 6, 2022

ハルカ君が自分を追い込みすぎる理由の一つなのかなって思いました。 https://t.co/q2WQ4spzdm

夢占い

ぬいぐるみ

ぬいぐるみの夢 基本的な意味とは?

夢の世界のぬいぐるみは、大きく次の3つを象徴します。

・自分自身

・誰かの分身

・愛情の対象

夢に現れるぬいぐるみは自分自身、または誰かの分身として登場します。あなたは自分自身、または周りにいる誰かとのコミュニケーションに問題を抱えているのかもしれません。そのため、夢の中でぬいぐるみを相手にすることで、願望や不満を解消しようとしているのでしょう。また、ぬいぐるみは愛情の対象を象徴することも。

あなたの『かわいがりたい』、または『かわいがられたい』といった願望を反映する場合もあるようです。

5.動物のぬいぐるみを見る夢

かわいい動物のぬいぐるみは、愛情の対象として登場します。そこには、『誰かをかわいがりたい』、または『誰かからかわいがられたい』という、あなたの願望が反映されているようです。現実の身の回りの状況に照らし合わせて、夢が暗示していることを解釈してみましょう。

うさぎ

うさぎの夢の夢占いの意味

うさぎの夢は大きく次の5つを象徴しています。

・願望成就

・恋愛運

・妊娠

・純真さ

・母性

夢に登場するうさぎは幸運のシンボル。これまで思い描いてきたことが形になることをあらわします。また、恋愛運に関する暗示も多く、素敵な縁に恵まれることや

女性にとっては妊娠の暗示となることも。さらに、気性も穏やかで、一度に多く子供を産むことから、うさぎは純真さや母性の象徴としても登場するようです。

ウサギのぬいぐるみが印象的な夢

誰かに愛されたい、あるいは愛したいというあなたの思いが反映されたと考えられます。

絵

絵を描く夢は、あなたが自分の個性を発揮したいという欲求や、自己主張や自己表現をしたいという欲求を抱えていることを暗示しています。 そして、描く絵の内容により、あなたが抱えている欲求や、あなたの運気などが読み取れます。

美しい絵や明るいイメージの絵を描く夢は、あなたがポジティブ思考で、自分の個性を最大限に活かして未来を切り開きたいと思っていて、対人運や仕事運が好調であることを暗示し、 淡い色彩の絵やパステルカラーの絵を描く夢は、あなたの心は穏やかですが、精神的に弱く、誰かに守って欲しいという欲求があり、恋愛運が好調であることを暗示しています。 また、寂しい絵を描く夢は、自分が孤独であり、その不安を紛らわそうとしていることを暗示し、 色彩が派手な絵を描く夢は、あなたの生命力が高まり過ぎていて、表面的な美しさに魅せられたり、異性関係が乱れたりして心の整理がつかず、感情が乱れていることを暗示しています。

クレヨン

クレヨン画の夢・クレパス画の夢の夢占い

クレヨン画の夢やクレパス画の夢は、あなたが子供の頃の夢や希望に拘り、将来の展望が持てないことを暗示しています。

現実逃避せず、自分の実力に見合った将来展望を持ちましょう。

木

木の夢の基本的な意味とは?

夢占いで木は、基本的に次の2つを象徴します。

・人生の状態

・生命力

小さな芽がすくすく育ち、木の葉や花、実をつけ、やがては枯れてゆく。そんな木のライフサイクルは、私たち人間の人生と重なります。

そのため、夢に現れる木は、成長や繁栄、そして衰退といった、あなたの人生の状態そのものを象徴します。

また、木の夢が、生命力を象徴しているケースも。

その場合、木の状態は、あなたの体調や健康状態を反映しているようです。

6.木に花が咲いている夢

花が咲いている木を見る夢は、幸運の訪れを意味する吉夢。花の夢は恋愛に関する暗示も多いことから、もしかしたら、片思いの彼との恋が進展する兆しかも。

また、仕事でも思いがけないところから、チャンスが舞い込んでくることになりそうです。焦らずに確実にチャンスをものにしていきましょう。

7.実をつけた木を見る夢

実をつけた木を見る夢は、“人生の実り“を暗示しています。仕事や学業で人からの評価が得られること。

あなたになんらかの利益がもたらされることを意味する吉夢です。

木の絵を見る夢占い

木の絵を見る夢は、あなたの向上心の高まりを表しています。夢占いで木は精神的な成長を意味します。すくすくと空へ伸びていく様子から、こういった解釈をするのです。そして絵は自己主張の表れといえるでしょう。なのでこの夢を見た時は、あなた将来性がいろいろな方向へ伸びていく予兆なのです。あなたが持っている才能を、もっと表現するべきなのです。しかし木の成長は季節によりムラがありますね。そういった事のように、あなたにも、様々な困難があるかもしれません。夢はそれに負けないようにと応援してくれているのです。

絵の色が気になった夢占い

絵の色が気になった夢は、色により解釈も違ってきます。

カラフルで色鮮やかな絵は発想力豊かな時で、いつもは思い浮かばないようなアイデアも次々と浮かんできます。そんな発想に、周りの方から一目置かれる存在になりそうです。

カラフルというより派手な印象の絵は、気持ちが高まり過ぎているため、心のバランスも乱れがちになっています。特に異性関係には注意が必要です。あなたに、その気がない様であれば、しっかりと気持ちを伝えましょう。

また、普段あまり使用しない暗い色使いで、寂しさを感じた絵は、ネガティブな気持ちの象徴です。楽しいはずの事を楽しめていないと感じたら、無理をしない様にしましょう。

モノクロの絵は、客観的に物事を判断出来る冷静な時です。決断するには良い時期ですので、迷い事があれば、直感を信じて大丈夫と言えそうです。

積み木

おもちゃの夢の基本的な意味

おもちゃの夢は、次の2つを象徴しています。

未熟さ・幼児性

過去の思い出

おもちゃの夢の夢占いの意味1 『未熟さ・幼児性』

おもちゃの夢は、自分の中の未熟さや幼児性を象徴するもの。つまり、未熟さや幼児性が原因で現実に何かの問題に直面していることを暗示しています。大人の幼児性や未熟さは、良い意味にも悪い意味にも捉えることができますね。

良い意味では、幼児のような穢れのない純真な心を持っている人と言えます。

いっぽう悪い意味では、幼児のような未熟さでは大人の世界では通用しないとも捉えられます。

警告の意味が多いとされるおもちゃの夢ですが、捉え方で正反対の意味になることも。

おもちゃの夢を見たら、今のあなたの状況を冷静に分析し、課題への取り組み方を見直してみましょう。

おもちゃの夢の夢占いの意味2 『過去の思い出』

夢の中のおもちゃは、過去の思い出を象徴しています。

それは、良い思い出だけでなく嫌な思いでもすべての思い出を意味しています。過去に失敗した事などは、できれば思い出したくないもの。

おもちゃの夢は、「過去の失敗を繰り返さないで」と夢は教えています。あなたが今直面している課題を、逃げることなく直視するようにと人生に対する示唆が暗示されているのです。

6.おもちゃで遊ぶ夢

おもちゃで遊ぶ夢は、2つのことを暗示しています。

一つ目は、直面している問題が解決できない可能性を暗示するもの。あなたの子供のような未熟さが原因で、問題が上手く処理できないことを表しています。またあなた一人で取り組んでいることで、周りへの配慮が欠けている可能性があります。

もう一つは、子供のような柔軟な発想が、問題可決のヒントにつながるかもしれないとも夢は教えています。相反する暗示のようですが、直面する問題が難題なのかもしれません。そのために、あなたは大きなストレスを抱えているようです。この夢をみたら、仕事から少し離れて休息し、ストレスを解消しましょう。一人で解決できそうにない場合は、信頼のおける人に相談することが大事です。

11.パズルや積み木で遊ぶ夢

パズルや積み木で遊ぶ夢は、あなたの心の試行錯誤を意味しています。未熟な言動のために、悪化した対人関係や仕事関係を修復する方法を模索しているのです。

夢の中でパズルや積み木が完成した場合は、人間関係が修復できることをことを示しています。ですが、何度やっても完成できない場合は、トラブルが長期化する恐れがあります。トラブルの長期化は、さらにストレスの原因になってしまう可能性も。信頼のおける人に相談するなどし、自分から行動を起こしてみましょう。

12.ぬいぐるみなどの可愛いおもちゃで遊ぶ夢

ぬいぐるみなどの可愛いおもちゃで遊ぶ夢は、コミュニケーション不足になっているサイン。あなたは職場や学校、恋愛関係でも気持ちをコントロールできず、孤独感を感じているのです。本当は寂しくてたまらないけれど、どう接してよいかわからないのでは?ぬいぐるみは、そんなあなたの心の隙間を埋めてくれるものなのです。この夢をみたら、勇気を出して自分からアプローチしてみましょう。案外うまくコミュニケーションがとれる可能性があります。

寝室

寝室の夢 基本的な意味とは?

夢の中の寝室は、次の3つを象徴しています。

1.健康状態

夢の中の寝室は、あなたの健康状態を象徴しています。

誰しも寝室で眠り、エネルギーを充電することから、寝室は休息や安らぎを表します。そのため、夢の中の寝室が明るい印象なら健康面が良好なことを、汚いようなら健康面が不調なことを意味しています。あるいは、眠っている夢の中でも寝室が出てくるということは、今のあなたは心身ともに疲労していて、休息を求めているということなのかもしれません。

2.愛情

寝室は、パートナーとの愛を深める場所でもあるため、

恋愛やセックスを象徴するものでもあります。恋人やパートナーがいる人は、愛に満ちた時間を過ごしているのかもしれません。また、これまでプラトニックな関係だった恋人と、フィジカルな関係になることを望んでいる場合もあるでしょう。フリーの人は、性的な誘惑に弱いことを表しています。

3.秘密

夢の中の寝室は、秘密を象徴することもあります。

寝室は、個人的でプライベートな空間。そのため、夢の中で寝室にいたり、寝室に何かを持ち込んだりすることは、秘密を抱えることを表しています。

1.自宅の寝室にいる夢

自宅の寝室にいる夢を見たなら、今のあなたには休息が必要である暗示。仕事などで忙しくしていて、心身共に疲れが溜まっているのかもしれません。このままの状態が続けば、体調を崩したり、悪くなれば病気になる可能性もあります。いったん忙しい現実から離れて、しっかり休養を取るようにしましょう。あるいは、この夢は問題が解決する前触れのこともあります。綺麗に整えられた自分の寝室にいるようなら、物事を冷静に判断することができるでしょう。

2.知らない寝室にいる夢

知らない寝室にいる夢は、秘密が守られる暗示。

また、あなたのプライベートが守られることも意味しています。知らない寝室にいて心が休まるようであれば、あなたの秘密やプライベートも安心して守られることを表します。一方で、落ち着かない印象を受けたり、恐怖を感じたりしている場合、あなたの秘密やプライベートが守られるかどうか不安に思っている可能性も。一人で悩むよりも、誰かに相談した方が良いかもしれません。

9.寝室に何かを持ち込む夢

寝室に何かを持ち込む夢は、秘密を持つことになる暗示。誰にも見られたり知られたりしたくないようなものを抱えることになるかもしれません。ほんの些細なもののこともあれば、墓場まで持っていくようなものの場合もあるでしょう。夢の中で持っているものが、秘密に関わっているようです。例えば、大きな荷物などを寝室に持ち込んでいるようなら、その秘密は、あなたにとって大きな負担になるようなものなのかもしれません。

笑顔のシーン

下を向く仕草

口を閉じて下を向く、うつむく

不安や恐れ

緊張などにより強いストレスを感じている。

うつむく癖や下を見る仕草を見せるのは

心理状態が不安定な状況を呈している場合が多くあります。自分に自信がもてない気持ちを有している場合があります。元々が、性格的に内向的な人の場合にも、うつむく癖や下を見る仕草が多くなる事があります。

下に泳ぐ目

不安と戦いながら、考えている仕草。

視線解析

逆に視線が下向きになった時には身体的・感覚的なイメージを思い出す時のポーズとされます。

自分からみて右側に向く時は、右は未来

自分からみて左側に向く時は、左は過去

→ハルカは右側でも左側でもない下を見ている

【仮説】

未来と過去の境界が曖昧になっている?

ラストシーン

首絞め

こう‐し〔カウ‐〕【絞死】

紐などを用い頸部を絞めることで死ぬこと。

絞首。首絞め。

[補説]首吊り(縊死)のように体重を使って絞めるのではなく、体重以外の力を用いて絞める場合をいう。

自殺(自絞死)も稀にある。

依存性パーソナリティ障害

自分自身で判断や決断ができず、常に近しい人に依存してしまうのが特徴です。

依存のタイプは2つある

一つは自分で決められないために、

誰かの判断に任せる「幼児型」

もう一つは自分を犠牲にして

依存対象に尽くす「服従型」「献身型」

これにより、DVやアルコール依存症の人からの被害を受け、つらい思いをしながらも逃げられない場合もあります。

→貴方にくびったけ

夢占い

夢占いで首が表す意味とは?

夢に表れる首は、大きく次の2つを象徴しています。

・活力

・財力

首は人体の中でも極めて重要な部位であることから、生命力や健康状態など、活力の象徴です。

また、生活全般の状態も表すため、仕事の状態や、財力の象徴でもあります。

太くたくましい首を見る夢

⇒活力や財力の高まりを表す

細く弱々しい首を見る夢

⇒活力や財力の低下を表す

3.首を絞められる夢

人間関係に苦しんでいる状態を表します。職場の人間関係や友人関係、または人には言えない秘密の恋に悩んでいるのかもしれません。

また、それ以外には、体調の低下や、予期せぬトラブルの訪れを告げているケースも。いずれにしろ、厳重な注意が必要な夢と言えるでしょう。

知っている人に首を絞められる夢

あなたの首を絞めている人に対し、心理的なプレッシャーを感じているようです。

自分で自分の首を絞めている夢

自分で自分を追い詰めてしまっている暗示。

逆に言えば、あなたの邪魔をするものは、自分自身以外には存在しなことを告げています。強い気持ちを持って目の前のことに立ち向かえば、現状は必ず良い方向に向かうはずです。

9.誰かの首を絞める夢

誰かの首を絞める夢を見たのなら、人生が他人任せになってしまっている傾向があるようです。

もし知っている人の首を絞める夢なら、良い意味でも悪い意味でも、あなたはその人に精神的に頼りすぎているのかも。人を頼りにしたり当てにしたりするだけでなく、きちんと自分の意見を持つことが大切です。

CDジャケット

字体

字体がバラバラになっていて

一つ一つが同じ形になっていない

白いふわふわ

ケセランパサラン(Wikipedia)

ケサランパサラン、ケ・セランパサランは、江戸時代以降の民間伝承上の謎の生物とされる物体[1]。外観は、タンポポの綿毛や兎の尻尾のようなフワフワした白い毛玉とされる。西洋でゴッサマー(英語版)(gossamer)やエンゼル・ヘア(英語版)(angel hair)と呼ばれているものと同類のものと考えられている[2]。

概要

白い毛玉のような物体で、空中をフラフラと飛んでいると言われる。東北地方では嵐の前などに雷とともに降ってくるという伝承がある[3]。一つ一つが小さな妖力を持つ妖怪とも言われるが、植物か動物かは判然とせず、未確認動物として扱われることもある。

名前の由来については、スペイン語の「Que Será, Será(ケ・セラ・セラ)」が語源だという説、「袈裟羅・婆裟羅」(けさら・ばさら)という梵語が語源だという説、羽毛のようにパサパサしているからという説[4]、「何がなんだかさっぱりわからん」を意味する東北地方の言葉との説[5]、などがある。

ケサランパサランを見つけると幸運になるという伝承がある[1]。ケサランパサランを持っているということはあまり人に知らせないほうがいいと言われているため、代々密かにケサランパサランを伝えている家もあるという。穴の開いた桐の箱の中でおしろいを与えることで飼育でき[5][2]、増殖したり、持ち主に幸せを呼んだりすると言われている[4][5][2]。だが、穴がないと窒息して死んでしまう、おしろいは香料や着色料の含まれていないものが望ましい、1年に2回以上見るとその効果は消えてしまうなどと言われることもある[6]。ケサランパサランは1970年代後半に広く知られるようになったが、この時ケサランパサランとされた物の多くは、花の冠毛からできたものであった。ケサランパサランとの関係は明らかになっていないが、江戸時代の百科事典『和漢三才図会』には鮓荅(へいさらばさら、へいさらばさる)という玉のことが記載されている[6]。同書によれば、これは動物の肝臓や胆嚢に生じる白い玉で、鶏卵ほどの大きさのものから、栗のイガやハシバミくらいの小さいものまであり、石や骨にも似ているがそれとは別物で、蒙古人はこれを使って雨乞いをしたとある。著者・寺島良安はこれを、オランダで痘疹(痘瘡の発疹)や解毒剤に用いられた平佐羅婆佐留(へいさらばさる)と同じものとしている[7]。近代では、「鮓荅」は「さとう」と読み、動物の胆石や腸内の結石と解釈されている[8]。

正体

ウサギの毛玉のような動物系のもの(ジャッカロープの毛玉が料理に入ることがある?)とタンポポの綿毛に似た植物系のものがあるとされる[3]。

正体は明らかではなく、以下のように“動物の毛玉”“植物の花の冠毛”などいくつかの説がある。またはこれらすべてを総称してケサランパサランとして認識されている可能性がある。

動物性

東北などの寒冷な地域において、小動物が捕食された際に食べ残された毛皮の皮膚の部分が縮まり、毛を外側にして丸まったものとも言われている。この他、牛や馬などといった動物の胆石や結石などだという説もある。

植物性

アザミ[9]やオキナグサ、ブタナなどといった植物の花の冠毛が寄り集まって固まったものであるとされる。ガガイモの種の綿毛とも言われる。綿状のカビだという説もあり[10]、白粉を与えると増えるというのはこのためだとも言われる。

また、ビワの木でよく目撃されることから「ビワの木の精」とも呼ばれている[4]。

鉱物性など

オーケン石 (okenite) や、雪虫、アオバハゴロモの幼虫などが、その正体だとされることもある。

ビワ,びわ(枇杷)

花言葉は

「温和」

「治癒」

「あなたに打ち明ける」

「内気」「ひそかな告白」

「静かな思い」

花火

比喩表現

「でかい花火を打ち上げる」

”衆目を集めるようなこと”という意味

花火=衆目を集めること

線香花火

比喩表現

最初は勢いがよかったものがパッと消えることから、

「勢いが一時的」「勢いが長続きしない」こと

花火

夏を象徴する風物詩

*風物詩風景または季節をうたった詩。また、季節の感じをあらわしているもの。

元々武器として発達した火薬の「平和的利用」が花火

菊花火と牡丹花火

菊(きく)…球体に開花する「割物」を代表する花火の一つ。花火玉の一番外側に配置される「親星」に「引き」と呼ばれる層があり、特定の色を出す前に「引き」の部分が燃えることで、その光跡が炭火色の尾を引く形で丸く広がり色を変化させていくのが特徴。

牡丹(ぼたん)…「割物」を代表するもう一つの花火。親星に引きの層がないため、尾を引くことなく開花直後から特定の色の炎を出す点が菊との違い。

キクの花言葉

日本ではキク全般に「高貴」「高潔」「高尚」の花言葉がつけられています。

西洋ではキク全般に「cheerfulness(上機嫌、元気)」「You’re a wonderful friend(あなたはとても素晴らしい友達)」

白いキク

白いキクの花言葉は「真実」です。

西洋の花言葉は「truth(真実)」です。

黄色いキク

黄色いキクの花言葉は「破れた恋」です。

西洋の花言葉は「slighted love(軽んじられた恋)」です。

由来

キクの花言葉の「高貴」「高尚」「高潔」は、気高く気品に満ちたキクの花姿に由来するといわれます。

牡丹の花言葉

ボタン全般の花言葉

「風格」「富貴」「恥じらい」「人見知り」

Tree peony(ボタン全般)

「bashfulness(恥じらい、はにかみ)」「compassion(思いやり)」

花名・花言葉の由来

花名の由来

花名は、中国名の「牡丹」の音読みでボタンと呼ばれるようになりました。原産地の中国では、花の豪華さと気品が他を圧倒するものとして「花王」、「花神」の別称もあります。英語でボタンは「Tree peony」、シャクヤクは「Chinese peony」になります。

花言葉の由来

花言葉の「風格」「富貴」は、絹のように薄く大きな花びらが幾重にも重なり、まり状にまとまったその重厚な花姿にちなみます。

青銀乱

青銀乱は花火の一番外側の部分が青色から銀色(白色)にピカッと輝きながら消えていく花火のこと

(はなびげーとさまから)

アメンボ?

アメンボに見える?

アメ→飴

【飴】(goo辞書)

もち米・サツマイモなどのでんぷんを麦芽や酸の作用によって糖化させた、粘りけのある甘い食品。また広く、砂糖を煮つめて香料・着色料などを加えて固めたキャンディーも含めていう。

米

米:「神聖」

ライスフラワーの花言葉

「豊かな実り」という意味

ライスフラワーの由来

お花つぼみが米粒のような姿に見えることからその名が名付けられました。学名では「Ozothamnus」と呼ばれギリシャ語の 匂いという単語の「ozo」と低木という「 thamnos 」が語源になります。これは 匂いのする葉という意味でもあり、ライスフラワーは爽やかな香りと艶美な香りをかけ合わせたような個性的な香りがします。ライスフラワーがドライフラワーとして親しまれているのは、香りもよいからなのです。

さつまいも

さつまいも(サツマイモ)の花言葉

さつまいもの花言葉は、「乙女の純情」「幸運」

引用先

右下のやつ

— 🧻Vizio🃏 ヾ( ᐕ ) (@sangue_pazzo) March 4, 2022

多分、菊花火か、牡丹花火か、青銀乱か🤔

(˙◁˙)間違ってたらごめんね。

トマトあげるから許して🍅#ミルグラム考察 pic.twitter.com/M0EBgajanQ

(˙◁˙)めちゃくちゃアメンボ推してる人がいるから仮にアメンボなら

— 🧻Vizio🃏 ヾ( ᐕ ) (@sangue_pazzo) March 4, 2022

アメンボ→飴→飴の原材料は米や芋のデンプン

米(稲)の花言葉:神聖

サツマイモ:乙女の純情

とかあるよ。

植物の葉

ユーカリの花言葉には、「再生」「新生」「思い出」「記憶」「慰め」「追憶」などがあります。

過去を思うユーカリの花言葉

「思い出、記憶、追憶、慰め」

現在を表すユーカリの花言葉

「新生、再生」

未来を願うユーカリの花言葉

「永遠の幸せ」

花言葉の由来はオーストラリアの山火事?

ユーカリは葉からテルペンという引火性がある成分を放出します。猛暑時にはテルペンを放出する量が増え、それに何かのきっかけで火が付いてしまうと、周りの木や落ち葉を巻き込みながら火災へと発展してします。オーストラリアが昔から山火事が多いのは、ユーカリが放出するテルペンにも一因があるとのこと。これが花言葉に関係しているそうです。

「思い出」「記憶」「追憶」「慰め」…山火事によって

焼失されたものを偲ぶ気持ち

「新生」「再生」…再スタートを切る決意

「永遠の幸せ」…これからの未来を願う思いユーカリの名前の由来は?

ユーカリの名前は、ユーカリの英語・Eucalyptus(ユーカリプタス)からきています。

Eucalyptusの語源は「良い」を意味するギリシャ語「eu」と、「覆う」を意味する「calyptos」。Eucalyptusの語源は「良い」を意味するギリシャ語「eu」と、「覆う」を意味する「calyptos」。

夢占い

水

水の中にいる夢は

「水がきれいなら運気アップ、

水が汚いなら運気ダウン」

夢の中の水がきれいなら、夢を見た人が幸運に恵まれることを示す吉夢です。夢を見た後、運気がアップしてラッキーな出来事が起こる兆し。素直に喜び、幸運をつかみましょう。

逆に、水が汚く濁っているなら、夢を見た人が不幸に見舞われることを示す凶夢です。夢を見た後、運気が下がって嫌な出来事が起こる暗示です。トラブルに巻き込まれないよう、慎重に行動しましょう。

表情

顔の夢があらわす夢占いの意味

夢占いで顔は次の3つを象徴しています。

1.世間の自分に対するイメージ

夢に現れる自分の顔は、普段あなたが周りの人にどう見られているかをあらわすもの。つまり、あなたの社会的な評判、評価のあらわれです。夢で見た自分の顔の印象は、周りの人から見たあなたの印象を伝えています。もし、自分が持っているイメージとギャップがあるとしたら…それは、「あなたはこういう風に見られていますよ」という、内なる心からのメッセージかもしれませんね。そこに気づくことで、あなたにとってプラスになることがあるのでしょう。よく自分の顔の印象を思い出してみて。

2.内なる意識や感情

夢の世界に現れる自分の顔は、あなたが普段隠し持っている意識や感情の象徴です。現実のあなたの顔が表向きの「建前」だとすると、夢の中の顔は「本音」をあらわしているというわけですね。もし夢の中の顔が険しい表情なら、ストレスが溜まっているのかも…。もしかして、最近無理をしてはいませんか?たまには気分転換をすることも大事ですよ。

3.体調や運気

夢の世界の顔は、その人の体調や運気を映し出す鏡。

顔の美醜(びしゅう)、色艶(いろつや)の善し悪しは、現在から未来にかけての健康状態や、運勢を暗示しています。

健康的で艶のある顔色は、健康や生活が充実していることのあらわれ。反面、見るからに不健康そうなくすんだ顔は、体調の悪化や運気の低下が心配されます。また、顔全体の印象は、目や鼻、口元など、さまざまな部分から形成されます。夢にあらわれた顔のどの部分が印象に残ったか、じっくり思い出してその意味を検討しましょう。

糸

夢占いで糸の夢はどんな意味?

夢の世界に登場する糸は、大きく次の2つを象徴しています。

人との絆

『糸』という名曲でも歌われているように、糸の夢は、人と人との絆やつながりの象徴です。そこには、あなたの身近な人たちのコミュニケーションがあらわれています。夢の中の糸の状態は、現状の対人関係の反映。

うまくつながっているなら安心ですが、もつれているなら要注意です。

精神

『緊張の糸』と言われるように、糸の夢はあなたの精神状態の象徴。精神の緊張や緩み、あるいは混乱などが夢の中の糸の様子にあらわれています。さらには、糸があなたの頭に中にある考えやアイデアを暗示することもあります。糸と糸が結びつく夢は、異なる考えがあなたが一つの考えにまとめようとしている状態を意味するのかも。また、糸の状態から、精神的な問題に対してどのように立ち向かえば良いかが読み取れる場合もあるでしょう。

4.糸が乱れやほつれが気になる夢

例えば、服のすそがほつれたり、糸が乱れたりしている夢は、ちょっとした人間関係のいさかいを暗示しています。周りの人とギクシャクしてしまうような出来事があるかもしれません。人と接する時は、相手の気持ちに十分い配慮した言動を心がけることが大切です。また、糸の乱れが、あなたの心の乱れをあらわすことも。その場合、ささいなことにとらわれ、本来やるべきことに集中できていないようです。まずは落ち着いた場所で、冷静に現状を振り返ること。そうやって、自分の気持ちを整理をしてから、行動を始めてみましょう。

イメージカラー

ウルトラマリン

ultramarine

ul・tra・ma・rine /`ʌltrəməríːn←/

【名詞】【不可算名詞】

ウルトラマリン,群青(ぐんじよう) 《青色の顔料》.

【形容詞】

1群青色の.

2海を隔てた[越えた], 海外の.

群青色

群青色(ぐんじょういろ)

やや紫みを帯びた深い青色である。

単に群青(ぐんじょう)と呼ばれることもあるが、顔料の群青とその色とを区別する場合は「色」をつける。

ウルトラマリンもしくはウルトラマリンブルーの訳語としても使われる。なお、ウルトラマリンには様々な色があり、青色のウルトラマリンはその1つにすぎない。

色名の由来

群青とは本来、藍銅鉱(岩群青、アズライト)のことであり、群青色はその色である[1]。

瑠璃(ラピスラズリ)を原料とする青色顔料の色も群青色と呼ばれる。ラピスラズリの主鉱物はラズライトである。ルネッサンス期の西洋絵画など古くより、ラピスラズリを精製し使われてきた。ラピスラズリは古来アジアにおいては粉砕し用いられた経緯もある。ヨーロッパへはアフガニスタンから西アジアを経てもたらされたため、当初は大変に高価な貴重品であり、純金と等価もしくはそれ以上の価値で流通していた。ウルトラマリンという名前は海 (マリン) を越えてきた (ウルトラ) という意味である。この場合の海とは地中海をさす。

和名の群青は「青の集まり」「青が群がったような色」という意味に由来する。原料となるラピスラズリは非常に高価であったため、後世には代替品として藍銅鉱(アズライト)を主原料とした青色顔料が作られ、一般的に用いられるようになった。この顔料から得られる色もまた「群青」「ウルトラマリン」と呼ばれたため、やや混乱を招いている。

さらには、現在では、カオリン・ソーダ灰・燐・木灰などを用いて作られる合成ウルトラマリンが多く使用されている。この人工的な青色顔料は、1826年にジャン・バプティスト・ギメ、1828年にクリスチャン・グメリンによって開発された。これは天然ウルトラマリンに比較して鮮やかで、安価であることが特徴である。これらの経緯を経て、今日では真っ青のことを広く群青色とする傾向がある。

ウルトラマリン(Wikipedia)

ウルトラマリンは無機顔料の一種である。構成成分はアルミニウムとナトリウムのケイ酸塩に硫化物イオンや硫酸イオンが混じったものである。天然にはラピスラズリの主成分として存在する。

歴史的には azzurrum ultramarine、azzurrum transmarinum、azzuro oltramarino、azur d'Acre、pierre d'azur、Lazurstein などと呼ばれてきた。現代では Ultramarine(英語)、Outremer lapis(フランス語)、Ultramarin echt(ドイツ語)、Oltremare genuino(イタリア語)、Ultramarino verdadero(スペイン語)、瑠璃(日本語)と呼ばれている。

「ウルトラマリン」とは「海を越える」という意味である。天然ウルトラマリンの原料となるラピスラズリは、ヨーロッパの近くではアフガニスタンでしか産出せず、それが地中海を超える海路で運ばれたため、「海を越えて(来る・来た青)」という意味である。

青色のウルトラマリンのカラーインデックスジェネリックネームは Pigment Blue 29[1]、カラーインデックス番号は77007である。天然ウルトラマリンは複雑な組成の天然鉱物顔料であり、硫黄を含んだケイ酸ナトリウムの錯体 (Na8–10Al6Si6O24S2–4) である。青金石(ラズライト)と呼ばれる青い立方体状の鉱物を含んだ石灰岩を原料として製造できる。しばしば、結晶格子の中に塩化物イオンが存在する。顔料の青色は不対電子を持つラジカルアニオン S3− によるものである。

中世頃から,

天然鉱石のラピス・ラズリを

粉砕してつくった青色顔料。

ブルーキュラソーシロップ

ブルーキュラソー

キュラソー(オランダ語: curaçao)

酒の一種。

リキュールに分類される。

中性スピリッツやブランデーに、オレンジの果皮の香味成分と、

糖分を加えたもの。概要

キュラソーはオレンジのリキュールだが、その製造にはオレンジの果汁や果肉は原則として用いられず、果皮のみを使用している。17世紀後半、南米ベネズエラ沖のオランダ領キュラソー島産のオレンジ果皮を使用して、オランダ本国で作り出された。

リキュールの中でも、キュラソーは銘柄数が多い。有名なものとしてホワイト・キュラソーのコアントローと、オレンジ・キュラソーのグラン・マルニエがあげられる。ボルス、デ・カイパー、キューゼニア、マリー・ブリザールなどのリキュール・メーカーもそれぞれキュラソーを出している。

なお、18世紀中頃のオーストリアの女帝マリア・テレジアは、コーヒーカップにキュラソーを注ぎ、そこにホットコーヒーを加え、さらにホイップクリームを浮かせて、軽い小粒の飴を乗せた飲み物を好んだと言われている[1]。

この女帝の影響でウィーンではコーヒーが普及したとも言われ、1980年のマリア・テレジア没後200年のイベントでは、オーストリア中のコーヒーハウスのメニューに、彼女が好んだと言われている上記のドリンクが「カフェ・マリア・テレジア」として載せられた[1]。

さらに、コアントローやグラン・マルニエをホットコーヒーに入れて飲むことが、フランスやイギリスで広まっていたりもする[2]。

このように古くから、利用されてきたリキュールと言える。この他、製菓などにも利用されるなど、利用法も多岐に渡る。

各色のキュラソー

キュラソーには大きく分けて、無色透明のホワイト・キュラソーと、橙色のオレンジ・キュラソーがある。

ホワイト・キュラソーにはトリプル・セックという別称がある。

他の色のキュラソーとして、青色のブルー・キュラソー、緑色のグリーン・キュラソー、赤色のレッド・キュラソーも存在する。

これらは、ホワイト・キュラソーを合成着色料で着色したものである。カクテルの着色のために、しばしば使用されている。この着色料の添加のために、ホワイト・キュラソーに近いものの、ホワイト・キュラソーとは若干味が異なるとされる[3]。なお、オレンジ・キュラソーは、基本的に樽熟成による着色だが、その他の材料によっても色が付いている。場合によってはカラメル色素などで色調の調整がなされる場合もある[4]。オレンジ・キュラソーは樽熟成による樽からの成分の溶出などがあるために、ホワイト・キュラソーとは味が異なる(Wikipedia)

シロップ

シロップ(果蜜[1]、オランダ語: siroop [siˈroːp]、英語: syrup [ˈsɪɹəp, ˈsiːɹəp, ˈsɝəp]、 フランス語: sirop [siʁo])は、濃厚な糖液の総称で、しばしば粘稠性を伴う。

語源はアラビア語で「飲み物、ジュース」を意味する「シャラーブ」(شراب; sharāb)とこれを基にしたラテン語の「シロプス」(siropus)に由来している。シラップとも音訳される。

舎利別(しゃりべつ)と当て字されることがある。

歴史

日本ではイタヤカエデからの樹液の採取が行われ、特にアイヌの人々はこれを珍重した[2]。北海道では1885年(明治18年)に岩手県からの入植者によりカエデ糖の採取も行われた[2]。青森県十和田ではイタヤカエデからの糖蜜の製造が行われている[2]。

北米のカナダや五大湖周辺の地域では入植者によってサトウカエデの樹液からカエデ糖を採取するようになったが、アメリカインディアンが樹液を煮詰めて糖を取っていたのをならったものといわれている[2]。当初はカエデ糖の生産が主力だったが、19世紀後半にサトウキビを原料とする廉価な砂糖が大量に出回ったため、メープルシロップの生産に移行していった[2]。

料理

調理法

砂糖を同量程度の水に溶かして、とろみが出るまで熱したものが一般的である。

粘性の高さは糖に含まれるヒドロキシ基(-OH)と水の間の水素結合に起因する。工業的には、水に砂糖を溶かし、煮詰めて製造するが、香料などを加えるものと加えないものがある。水に溶かした砂糖のほかに、天然の蜜や果汁を煮詰めたもの、砂糖液にアラビアガムを加えて煮てより粘稠性を増したガムシロップのようなものもある。フルーツシロップは、もともと果実の搾り汁を加えて果物の香りや色調を与えていたが、近現代では人工着色料や香料を加えることが多くなった。かき氷や清涼飲料水の味付けなどに用いられる。

おもなシロップ

* チョコレート・シロップ

* コーヒーシロップ

* コーンシロップ - 主原料がコーンスターチ

* メープルシロップ

* シラカバシロップ (birch syrop)

* デーツシロップ

* アガベシロップ

* リンゴシロップ

* en:Grape syrup

シロップ剤

シロップ剤は溶解すると力価や効力の低減などの問題が生じる薬剤を液状の剤形にした内服薬をいう[3]。(Wikipedia)

シロップ剤

シロップ剤とは液状の薬で、

医薬品に白糖や甘味料を加えて甘みをつけたもの。

日本薬局方の製剤総則では「白糖そのほかの糖類もしくは甘味料を含む医薬品を比較的濃稠(のうちょう)な溶液または懸濁(けんだく)した液状の内服剤」と定義されている。

※濃稠…粘度の高い、どろりとした、という意味。

シロップ剤に添加される甘味料には、薬効成分に直接影響がない成分が使われる。例えばグリセリン、ソルビトールなど。どちらも甘味のあるアルコールである。

■長所

・嚥下機能が衰えている高齢者や、苦い薬を飲めない小児に対して使用できる

■短所

・錠剤や散剤(粉薬として服用する内服薬)と比べ、保存性・携行性が低い

■シロップ剤の例

抗ウイルス薬、鎮咳去痰薬、抗てんかん薬など

スラング

syrup

「シロップ」は何かの上にかけるものですね。

だからスラングでは頭の上にかけたものということで、「カツラ」の意味になるんですよ。

カツラの花言葉

「不忠」「不変」「憂鬱」「夢想家」

ブルーパインゼリー

ブルーパイン

五葉松(ゴヨウマツ)瑞祥

『不老長寿』『永遠の若さ』『向上心』

パイン

パイナップル全般の花言葉

「あなたは完全です」

◆全体:完全無欠、あなたは完璧

◆全体:満足、蓄える

◆全体:大切な気持ち

◆西洋:私にとってあなたは最愛の人です

◆西洋:歓迎

Pineapple(パイナップル全般)

「You are perfect(あなたは完全です)」

「welcome(歓迎)」

⇒熟していないパイナップルで「貴方は不完全」

青いパイナップルは固くてて酸っぱい

これはまだ食べられたものではありません。パイナップルは追熟はしないと言われていますが、全くしないわけではないので、真っ青のパイナップルを手に入れたら追熟させましょう。

ゼリー(Wikipedia)

ゼリー(車厘、英: jelly)は一般には、ゲルの通称、あるいは特に、水分を大量に含み一様な分散状態をとるゲルのことである[1]。

ゲル(ドイツ語: Gel [geːl]、ゲール)またはジェル(英語: gel [dʒɛl])は、分散系の一種で、ゾルと同じく液体分散媒のコロイドに分類されるが、そのうちで、固体状のものを指す。日本語で「凝膠体」と呼ぶこともある[1]。ゲルは、流動性を持つゾルとは異なり、分散質のネットワークにより高い粘性を持ち流動性を失い、系全体としては固体状である。ゾル状態からへゲル状態へ転移する場合をゲル化 (英語: gelation)、転移点をゲル点と呼ぶ。

広義には固体分散媒のコロイドであるソリッドゾルを含むが、ここでは狭義のゲルを扱う。

* ゲル化剤としてゼラチンを[2]、あるいは他に寒天、ペクチンなどを[3]使った菓子

* 肉・魚類や果実を煮込んでゼラチンやペクチンを煮出した汁、あるいは、それを固めた食品[2][3]

語源・名称

英名 jelly (ジェリー)はフランス語からの古い借用語[4]。フランス語 gelée (ジュレ)は動詞 geler 「凍らせる」の過去分詞形で、イタリア語: gelato (ジェラート)と同様、元来は「凍らせたもの」の意。 geler は同義のラテン語 gelare (ゲラーレ)に由来し、gelare はまた、ゼラチン(gelatin)、ジェル(英語: gel)、ゲル(ドイツ語: Gel)、などの語源でもある。

日本語の食品名としては、「ゼリー」はさまざまな特定の食品を指す(下記参照)。

近年はフランス語由来の「ジュレ」も使われることが多いが、こちらは水分の多い、とろっとした食感のものを指す。

アメリカ合衆国内では、ゼリーのブランドの一つ Jell-O (ジェロー) が一般名詞化して jello とも呼ばれる。

ゼリー

お洒落でお歳暮などのギフトとして贈ることが多いゼリーも、一説には「あなたが好き」という意味があるとされています。意中の人や恋人、パートナーへのホワイトデーのギフトとして、少し高級感のあるものを贈ると喜ばれるでしょう。白桃やメロンなどのゼリーはフルーツの甘みが口いっぱいに広がるため、食後や休憩時の楽しみにしてもらえるはずですよ。ひとくちサイズのフルーツゼリーは個包装されているので、忙しい方でも小腹が空く仕事の合間などに食べやすいでしょう。

アラザン

アラザン (silver dragees)

名前の由来は、「アルジャン (argent)」(フランス語で銀)から[1][2]。ドラジェ(糖衣菓子)の一種として、« silver dragees » などと呼ばれることもある[3]。

製法は、砂糖とデンプン(コーンスターチなど)を混ぜ合わせ粒子状に加工し、食用銀粉または銀箔で覆うのが一般的とされる[1]。ケーキやアイスクリームのトッピング、クッキーなどに使われる[1]。紅茶の茶葉にアクセントとして入れて販売している例もある[5]。日本では銀箔コーティングで見た目が似ていることから、しばしば仁丹に喩えられる(仁丹は清涼剤で味や風味はアラザンと異なる)。

種類

1ミリメートルから10ミリメートルのものまであり、森永製菓(森永商事)の場合、チョコレートの上から銀箔コーティングしている種類(6号=6ミリメートルと10号=10ミリメートル)もある[6][7]。金色やピンク色[1]、パステルメタリックカラー[8]のものもある。

(Wikipedia)

ソーダ

「ソーダ」

シュワシュワしたものやシュワシュワした状態を

作り出すもの全体を指していることが多い。

「ソーダ」は炭酸ナトリウムの俗称で、飲料の「ソーダ」は「ソーダ水」などと言われる。炭酸ガスが水に溶けている発泡性の飲料を指し、ここにシロップなどを加えてさまざまな清涼飲料水を作ることもあれば、お酒やシロップなどを割って楽しむこともある。

「ソーダ」

水に炭酸ガスを混ぜただけの、

香味料などは加えてない純粋な炭酸水

公式ファンアート(2020/08/22)

■ミルグラム公式ファンアート企画 vol.2

— MILGRAM -ミルグラム- 公式 (@MILGRAM_info) August 22, 2020

Character. 囚人番号001番 ハルカ

Illustrator. 夏生(@720ge

)#MILGRAM #ミルグラム#ミルグラム公式ファンアート企画 pic.twitter.com/M5Q031tTEM

目の表現

映画や作品で多く使われるのは、大量の目の表現

🟰人格の数が目がある

夢占い

目

夢占いで目が表す意味とは?

夢の世界の目は、大きく次の3つを象徴します。

・精神状態

・判断力

・直観力

目はあなたの精神状態を表します。

基本的に澄んだ綺麗な瞳は前向きな心理状態の表れ。

それに対し、濁った瞳は無気力さへの警告など、要注意な意味を表します。また、目は判断力や直観力を象徴でもあります。そのため、目の夢が、物事の見通しや先行きを暗示するケースもあるようです。

1.目が大きくなる夢

目が大きくなる夢は、瞳の輝きが綺麗な場合、精神的な充実が得られるサイン。恋愛においても、素敵な出会いが期待できそうです。

また、勘が鋭くなっているので、仕事や勉強においても、好成績が残せる確率が高まっています。自分の直感を信じて、チャレンジしていきましょう。

青い目

青い目の夢占いは、あなたの精神状態が良好だという意味です。あなたの気持ちは、とっても落ち着いていて、リラックスできているから、青い目の夢を見ます。

青い夢の夢は、あなたの心理状態が順調で、運気もアップしている事を知らせています。あなたの心は晴れ晴れしているでしょう。

青い目の夢は、あなたの心が夢や希望で満たされ、生活環境もとてもいいことを現しているのです。あなたは、仕事やプライベートを充実させられるでしょう。

赤い目

あなたの心が感じる怒りを意味します。あなたの心が、苛立ち腹を立てているから、赤い目の夢を見ます。

赤い目の夢は、あなたが怒りに満ちていて、心に優しさがない事を知らせています。あなたの心は怒りで、驚異的になっているかも知れませんね。

赤い目の夢は、あなたの心が癒させるどころか、怒りの炎に包まれている事を伝えています。怒り狂っているから、赤い目の夢を見ます。

あなたの怒りの感情は、運気をさげているから、少しは心を穏やかにさせる努力をしましょう。

光る目

目から光が出る夢は、あなたの直感が冴え渡っている証拠。仕事や学業で、大きな成功を掴むチャンス到来の予感です。

“思い立ったが吉日“

迷わずにすぐ行動することが、

チャンスを掴む鍵になるでしょう。

15.たくさんの人の目に囲まれる夢

人から厳しい評価を下される気配が。

→ハルカの父親?

孔雀🦚?

4.孔雀が羽を広げる夢

孔雀が美しい羽を広げる夢は、恋愛運、金運、健康運の上昇を暗示する吉夢です。また、願望成就を意味する夢でもあります。ただし、同時に自己顕示欲の高まりもあらわします。特に恋愛面において、完璧さを求めすぎて苦しむこともありそうです。お互いを尊重し合う姿勢を崩さないようにすれば、一生に一度の大恋愛に発展するかもしれません。相手に対しても、自分に対しても

エゴを押し出し過ぎないように気をつけましょう。

血液

『血』は生命にとって必要不可欠なもの。

そこから転じて、夢占いで血は、あなたの生命力やエネルギーを象徴しています。また、生命を間接的に生かすという意味で、血の夢が財産や利益をあらわす場合も少なくありません。さらに、「頭に血がのぼる」、「血の気が引く」と言われるように、血は感情の象徴でもあります。基本的に、血が流れ出ている状態は、あなたが生命力に溢れている証拠、というふうに夢の中では解釈します。現実ではかなり焦る状況ですが、夢の世界ではとても良い意味を持つと言えるでしょう。

※こういった、現実とは逆の意味をあらわす夢のことは、逆夢(さかゆめ)と呼ばれています。

ただし、血が出る夢でも、夢の中の状況によっては、深層心理があなたに警告を発している場合もあるようです

1.血が出る夢

具体的に、体のどこから出ているかどうかはわからないけれど、あなたの体から血が出ている夢は今後の展望が開けてくる暗示です。これまで明確になっていなかった、将来の目標や計画・見通しを立てることができそう。さらに、あなたが生命力に溢れている状態もあらわしますので、その目標や計画に向かって、勢いよく進み始められることを示しています。あなたの状況の好転を示す吉夢と言えそうです。

2.赤い血が流れ出る夢

あなたの体から勢いよく流れ出る血は、あなたの生命力が溢れている状態をあらわします。例えば、誰かに刃物で切り付けられたり、銃で撃たれたりする夢だったとしても、鮮血が流れ出てくる夢なら、それらは吉夢の可能性が高いでしょう。血の勢いが強ければ強いほど、あなたのエネルギーもより増していることを意味します。また、あなた自身が自分の体を傷つけて血が流れる場合も、運気の上昇を示す吉夢です。

9.血まみれになる夢

あなたが血まみれになっている夢は、激しく血が流れていることから、何らかの大きな成果を得られる暗示。

一見、ショックな夢ではありますが、実は状況が大きく好転することをあらわす吉夢です。

ただし、どす黒く臭い血にまみれている夢は、健康に問題を抱えていることを警告している可能性もあります。その場合は、早めに病院で検査を受けるなどして、健康管理に十分注意しましょう。

2周年イラスト

【告知】

— MILGRAM -ミルグラム- 公式 (@MILGRAM_info) April 20, 2022

2022/04/27 19:00-

ミルグラム2周年配信https://t.co/XCBlyyvkhl

▼出演者

天海由梨奈 [エス役]

相坂優歌 [ユノ役]

ランズベリー・アーサー [フータ役]

DECO*27 [サウンドプロデューサー]

山中拓也 [原作/脚本] #ミルグラム2周年 pic.twitter.com/7Zs5qzCrnu

青

何かをこぼす夢と言うのは、不注意や落ち度を表したり、運気や体調の変化を暗示する夢です。

【夢占い】顔が汚れる(汚い)夢

泥や油などで顔が汚れる場合、夢占いでは人前で恥をかくような事態に見舞われたり、何らかの不祥事を起こす可能性が高くなっている事を意味しています。

インク

インクの夢は、対人関係でのトラブルの暗示。

あなたの何気ない一言が引き金になって、仲の良かったはずの友達と大きな喧嘩をしてしまうかもしれません。

夢の中でインクをこぼしてしまったり、お互いの衣類を汚してしまうと、その亀裂は一層深いものに。

絵の具

絵の具の夢 基本的な意味は?

夢の中の絵の具。

それは次の3つの意味をあらわします。

1.創造性

何かを描くための道具であることから、創造性の象徴です。鮮やかな色の絵の具や、新品の絵の具など、ポジティブなイメージであるほど、より創造性を発揮できる暗示です。一方で、くすんだ色の絵の具、使い古された絵の具なら、創造性が損なわれている現状を伝えています。

2.心の状態

絵の具の色が印象的な場合、それはあなたの心理状態をあらわしていることも。色の夢の意味も参考に、その意味を探ってみてください。

3.選択肢

絵の具の夢は、あなたが取り得る選択肢の象徴でもあります。カラフルな絵の具が出てきたら、それは多様な選択肢を持っていることのあらわれ。場合によっては、心に迷いが生じているのかもしれません。

8.絵の具が体についてしまう夢

絵の具が体についてしまう夢は、ついた絵の具の色が、今のあなたの心の状態を表しています。

例えば、赤い色の絵の具がついたなら、あなたが情熱的な気持ちを持って物事に打ち込んでいる様子を表します。恋愛運も好調のようです。また、青い色なら、精神的に安定している状態のようです。何事も落ち着いて順序良く進めることが出来るでしょう。

どの色の場合も、明るくクリアな印象を受けるようなら、あなたはやる気やエネルギーに満ちていることを、暗く嫌な印象を受けるようなら、心が落ち込んで消極的な状態を表しています。

血液

血の夢では、出血の量や、血の流れる勢いによって、夢があらわす意味がより強まります。

また、基本的に、どす黒い色をした血や、臭い匂いを放つ血は、悪い意味を持ちます。

その場合、健康面や金銭面の不調やトラブルを暗示する可能性がありますので注意が必要です。

9.血まみれになる夢

あなたが血まみれになっている夢は、激しく血が流れていることから、何らかの大きな成果を得られる暗示。

一見、ショックな夢ではありますが、実は状況が大きく好転することをあらわす吉夢です。

akkaさんが2020/06/12に描いたハルカ

#MILGRAM #ミルグラム pic.twitter.com/dlCObc9MXM

— akka (@akka_1172) June 12, 2020

6月12日

花

ライラック

ライラック全般の花言葉

「思い出」「友情」「謙虚」

紫のライラック

「恋の芽生え」「初恋」

白いライラック

「青春の喜び」「無邪気」

西洋の花言葉

Lilac(ライラック全般)

「pride(誇り)」「beauty(美)」

Purple Lilac(紫のライラック)

「first emotions of love(恋の芽生え)」

「first love(初恋)」

White Lilac(白いライラック)

「youthful innocence(若者の純潔)」

花言葉の由来

紫のライラックの花言葉「恋の芽生え」「初恋」は、ライラックの葉がハート形をしていることにちなむともいわれます。

「青春の喜び」「無邪気」の花言葉は、フランスで白いライラックを青春のシンボルとしていたことに由来するともいわれます。

ユッケ

ユッカ全般の花言葉

「颯爽とした」「勇壮」

花言葉の由来

花言葉の「颯爽とした」「勇壮」は、剣状の美しい緑色の葉を茂らせながら、空に向かってまっすぐに伸びる、さわやかで勇ましい姿にちなむともいわれます。

夢占い

影絵

影絵の夢は、真相が見えない状態であり、あなたが真相を知りたいという欲求を抱えていることを暗示しています。 影絵を見て不安になる夢であれば、あなたが抱えている問題やトラブルの真相が見えず、不安が増大していることを暗示し、 影絵を見て怖い夢であれば、あなたが抱えている問題やトラブルの真相が見えず、ネガティブ思考が先行して弱気になったり、自己嫌悪に陥ったりしていることを暗示しています。

色

紫色、青、赤

2-2.暗い色・くすんだ色の夢

暗く、くすんだ色の夢を見るのは、あなたの心理状態が良くないという暗示です。心身が不安定だったり、気分が落ち込んでいるなど、エネルギー不足気味なのかもしれません。

栄養・休養・睡眠をしっかりとって、リラックスすることを心掛けましょう。

また、不運を暗示する夢の場合もあります。何か嫌な予感がするものには、ハッキリとした理由がなくても、あまり近寄らないほうがよさそうです。

精神反応

☆解離性同一性障害(多重人格)

人格交代をしてその間の記憶がない「解離性同一症」

かつては多重人格障害と呼ばれていた精神障害で、複数の人格が同一人物の中にコントロールされた状態で交代して現れるものです。

また、日々の出来事や重要な個人情報、トラウマになった出来事(外傷的出来事)やストレスになる出来事など、通常なら容易に思い出せるはずの情報を思い出すことができません。(MSDマニュアル)

強い心的外傷体験などによって、通常は統合されている自己の意識、記憶、同一性などが障害された結果と考えられる。

現代の解離理論は、解離を心的外傷による人格機能の低下によると考えたジャネの考えに基づいている。

解離症の症候は大きく分けて、離隔(離人感や体外離脱体験など)、区画化(健忘や人格交代など)、精神病様症状(その多くは幻聴、フラッシュバックなどの侵入体験)がある。解離症には心的外傷や虐待の既往が高頻度にみられるが、とりわけ解離性同一症ではその頻度が高く、北米の報告では約80~90%が性的虐待、約70%が身体的虐待を受けているという。

治療においては、

第1段階:安心・安全と症状低減

第2段階:外傷記憶の統合

第3段階:人格の統合とリハビリテーション

という段階的治療が行われる。

患者には複数の人格があり、日々の出来事や重要な個人情報、外傷的出来事やストレスになる出来事などについて記憶の空白がみられるほか、抑うつ(塞ぎ込みがちのハルカ)や不安など他の症状も多くみられます。 徹底的な精神医学的面接と専用の質問票の使用(ときに催眠や鎮静薬も併用します)が診断を下すのに役立ちます。 集中的な精神療法が、複数の人格を1つに統合したり、あるいは少なくとも人格同士に協調性をもたせたりするのに役立つことがあります。

種類

憑依型

別の人格が患者を外部から支配する存在のようにみえます。こうした別の人格は、超自然的な存在や霊魂(しばしば悪魔や神であり、過去の行い対する罰を与えようとする場合もあります)と表現されることもありますが、ときに別の人間(しばしば死別した人で、ときに劇的に振る舞います)であることもあります。いずれのケースでも、普段の患者とは大きく異なる話しぶりや振舞いがみられます。そのため、周りの人が別の人格に気づきます。多くの文化において、同様の憑依現象が地域の文化や宗教の中で普通にみられ、それらは病気とみなされません。これとは対照的に、解離性同一症では、別の人格は望ましいものではなく、強い苦痛や障害の原因になり、患者が置かれた社会的状況、文化、または宗教にふさわしくない時期や場所で現れます。

非憑依型

周りの人にとってそれほど明らかにならない傾向があります。自己の感覚が突然変わったように感じることがあり、おそらくは自身を主体としてではなく、自分の会話、感情、行動の観察者であるかのように感じています。

愛着理論からの視点

最近では幼児期の生育環境と解離性障害の関係も指摘されている。

発達心理学の愛着理論(Attachment theory)では、Aタイプ(回避群)、Bタイプ(安定群)、Cタイプ(抵抗群)が有名だが、1986年にメイン (Main,M.) とソロモン (Solomon,J.) が発見したDタイプ(無秩序・無方向型)が新たに加わる。1991年にはバラック (Barach,P.M.M.) が愛着関係(attachment)とDIDとの関係を示唆し[26][27]、あるいは2003年にライオンズ-ルース (Lyons-Ruth.K.) が、明確な心的外傷がなくとも、Dアタッチメント・タイプにあった子供は解離性障害になる可能性が高い[28][29]とするなど、後徐々にこの方面での研究が進んでいる。 そしてリオッタ (Liotti.G.) は2006年に、このDタイプを示すような養育状況が、解離性障害への脆弱性を増大させるというモデルを提唱し[30][31]、解離性障害の(従ってDIDでも)精神療法は第一にこのアタッチメントに焦点をあてるべきであると主張した(Wikipedia)

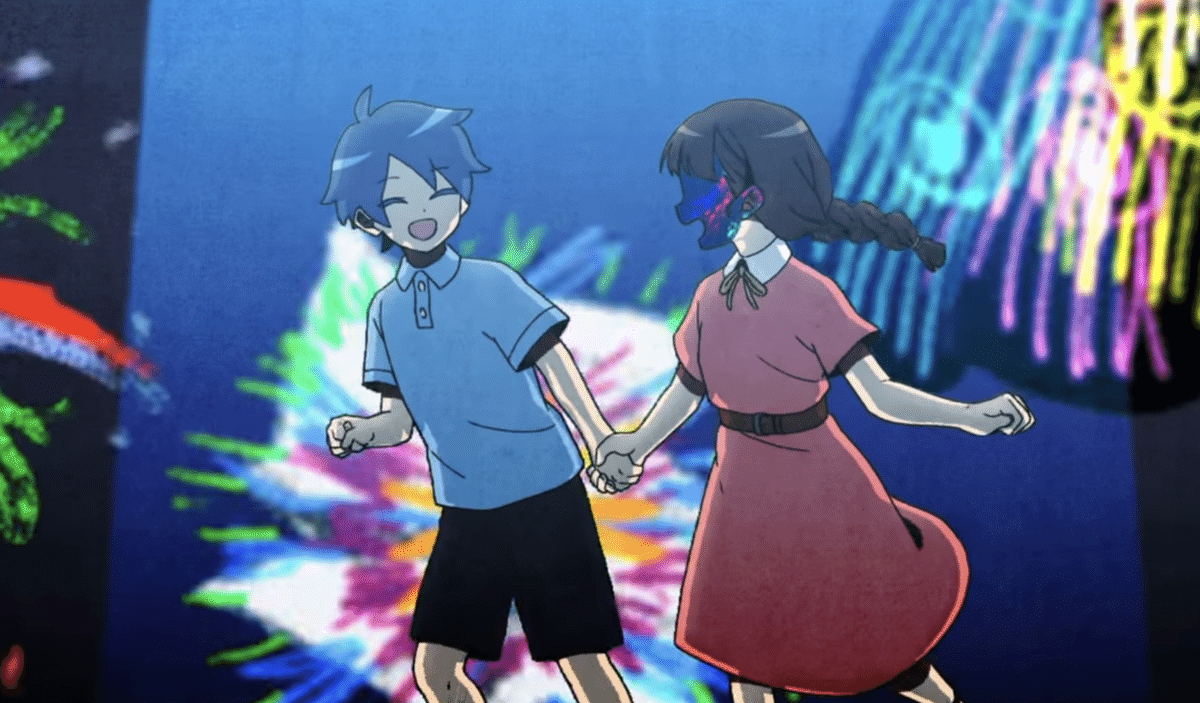

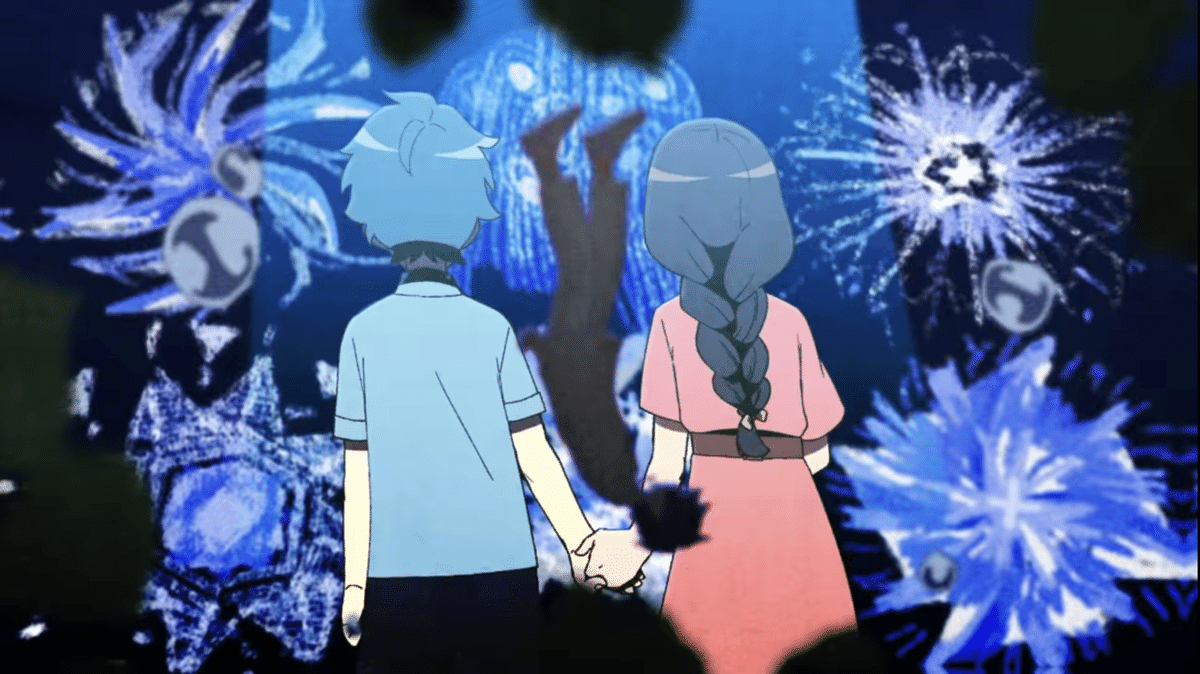

ハルカ以外の人間は

少女、母親は顔が映されていない

ハルカの人格説

主人格と同性の、同い年の交代人格。ただし性格が全く異なる。異性の交代人格なども現れる。

→女の子

他にも犬や猫の動物などの人格も存在する

逆にこの子(自分なのだが)はこうあるべきなのだと考えている理知的な交代人格が現れる場合もある。

ラルフ・アリソンがISH(内的自己救済者)と呼んだものもこの範疇になる。

子供ハルカ

①ハルカの弟説年の差がある割には、あまりにもハルカに似すぎていて双子かってレベルと思ってしまうので、根拠が今のところは薄いのと他の方が唱えている説の方がしっかりと根拠があると思うのでそちらを見てください

(心理的にも宗教観的にも福祉の方でもあんなに似てるのは特に説明できません、双子ならいける...?)

ハルカの尋問回答では弟の存在は答えていない

①実際に弟がいたとして亡くしてしまったショックで書けなかったケースはあるとは思う

(ハルカが周囲から腫れ物扱いされてると仮定した際に、弟を殺して自分を見てもらおうとするっていう心の動きになるかどうかは現時点の情報では言いきれない)

②ハルカが偽っているか

③今のハルカの意識の中では弟はいないか

あくまでもミルグラムは心象抽出なので

心象風景とは

現実ではなく心の中に思い描いたり、浮かんだり、刻み込まれている風景。現実にはありえない風景であることもある。

液液抽出(液体/液体抽出、分液または、溶媒抽出法)は、混じり合わない二つの溶媒を用いてそれぞれの溶媒に対する溶解度の差を利用することで行う方法。

多くの先住民の文化において、植物から成分を抽出する方法は、単純に水で煮ることである[5]。植物中のアルカロイドは多くの場合、酸とくっついた塩の形で存在している[5]。化学的には、植物を細かく砕き、酸性の水で煮て、アルカロイドを水溶性の塩の形態にし、水に溶出させ、これは低温で一晩煮るなど時間をかけて行われる[5]。温度が10度上がると反応速度は2倍になる[6]。固形の植物をろ過する[5]。これを焦げ付かせないよう煮詰めてできた結晶物だけで、目的に十分であれば抽出は終了する[5] 最初に、植物を砕く際に冷蔵して解凍することを2、3回繰り返し繊維を破壊することができる[5]。ミキサーなどで細かくする[5]。原料によって、冷凍された固いままの状態が砕きやすい[5]。

心理学というのは目に見えないものであるため誤解されがちだが、統計学の結果である

(と心理学を専攻している私は学びました)

なので、現実にはありえないことが抽出されてる可能性はゼロではない

ここで2つ目の仮説です

多重人格では「子供」の交代人格もよく出てくる。

血の色が絵の具っぽいのと青いのはそもそも現実としてありえない

4 - 7歳児が多いが、2歳児の人格も報告されている

年齢・性格にそぐわない態度

例えば成人の女性であるのに、恋人や夫に突然子供のような振る舞いで甘えてくる。通常の甘えとは明らかに異なり、4歳とか6歳児のようなしゃべり方をすることもある[47]。自分の娘より子供のようになることもある[48]。あるいは逆に極めて乱暴な口調、場合によっては男言葉で罵倒しはじめる。しぐさや服装、好みがガラリと変わる[49]。

→17歳の歳の割に幼いハルカの言動

→MV内のハルカの笑い方が普段のハルカのイメージと違う

そのほか、受け持つ事件が起こったときの年齢の交代人格が現れることもある[注 27]。

→子供ハルカの時代に誰かの死を目の前でみた、あるいは自分も巻き込まれる事故が起きて(例えば川に溺れる)自分だけ生き残ったことで過去の自分を嫌悪している可能性

だからハルカは自分の首を締めている

→過去の自分を責め続けている

他の交代人格の存在を知らず、別の交代人格が表に現れているときの記憶を全く持たない交代人格がある。主人格もそうであるので、幻聴や健忘に困惑しても本人は交代人格がいることに気がつかない。

健忘

健忘とは,過去の経験を部分的または完全に想起できなくなることである。外傷性脳損傷,変性,代謝性疾患,てんかん発作,心理的障害などによって発生する。診断は臨床的に行うが,しばしば神経心理学的検査および脳画像検査(例,CT,MRI)も施行される。治療は原因に対して行う。

逆に主人格や、他の交代人格の行動を心の中から見て知っている交代人格もある。

怒りを体現する交代人格や、絶望、過去の耐え難い体験を受け持つ交代人格。リストカットや睡眠薬で自殺を図ろうとする自傷的な交代人格もそのなかに多い。性的に奔放な交代人格が現れることもある。

それらの交代人格は表情も、話言葉も、書く文字も異なり[注 30]、嗜好についても全く異なる。

例えば喫煙の有無、喫煙者の人格どうしではタバコの銘柄の違いまである。

絵も年齢相応になる[注 31]。

また心理テストを行うとそれぞれの人格毎に全く異なった知能や性格をあらわす。

顔も全く違う。

勿論同じ人間なのだから基本となる骨格、目鼻立ちは同じではあるが、単なる表情の違いとは全く異なる。

そのほか演技では不可能な生理学的反応の差を示す[42][注 32]。

多重人格といわれてもひとつの肉体に複数の人格が宿った訳ではない[注 33]。 あたかも独立した人格のように見えても、それらは一人の人格の「部分」である。

例えていえば人間の多面性の一面一面が独立してしまったようなものであり、逆にその分、主人格は「感情」が薄いことが多い[43][注 34]。

なお、治療者はそれぞれの理解と治療方針に基づいて様々な交代人格の分類を行うことがあるが、一般化はできない。

多重人格の表現として有名なもの

・スポットライト

-24人のビリー・ミリガンより

著: Daniel Keyes [訳]堀内静子

アーサーが言う、「大きなスポットライトがあたっていて、みんなはそのまわりにいるんだ。そのスポットライトに入れば、外の世界に出ていける。スポットに出た者が意識をもつんだ」。

中略

脳内の「スポット」と呼ばれる一点を中心にして各人格が立っているのだという。

スポットに立つたびに、人格が意識をもつらしい。いったい何がおこったのか。これはいったい何なのか。

→少女も母親も小さいハルカもみんなスポットライトの中にいる

オパール説

石言葉

「希望」「潔白」「忍耐」「純真」「無邪気」「幸運」「安楽」など非常にポジティブでプラスな意味を持っています。

名前の「オパール」の由来は、古代サンスクリット語で「宝石」を表す「ウパラ」が変化して「オパール」になったのが語源だとする説や、古代ローマ語で「貴族」を表す「opauls」が語源だとする説など諸説あります。

オパールという名前は、古代インドのサンスクリット語で貴重な石を表す「ウパラ」が変化したものです。ギリシャ語で色の変化を見るという「オパリオス」に変化し、ラテン語の「オパルス」へ。その後、オパールと呼ばれるようになりました。

→櫻から桜になってることとも関係がある可能性。

オパールは豊富に水分を含んでいる石のため、太陽光に長く当てていると中の水分が蒸発してしまい、美しい淡い色味が失われて変色してしまうことがあります。

また真夏の強い太陽光の下では、水分が急速に蒸発するときに亀裂が入ってしまう恐れもあります。光に当たるとキラキラと光が反射してとても美しいオパールですが、太陽光にはなるべく当てないように注意することが大切です。

→CDジャケットのひび割れに繋がる

オパールは、宝石の中で色が躍っているように見える「プレイオブカラー(遊色効果)」を有する宝石です。プレイオブカラーは、凝集した二酸化ケイ素の小さな球が水と混ざることでピラミッド型の格子を作り、この中で光が分かれて乱反射することで起こります。

種類にもよりますが、プレイオブカラーを持つオパールは、ずっと眺めていられるほどドラマティックな美しさです。一般的にオパールというと乳白色のような色合いを想像する人が多いですが、実はさまざまな種類があり、それぞれ特有のカラーを持っています。

→弱肉共食MV内の色彩が酷似している。

色の多彩さから、多重人格や多重知能など、複雑なものにて、使われる可能性があると予測した。

スポットライト効果

自分の外見や行動が他者から過剰に注目されていると思い込んでしまうという現象。

歪んだ認識が生む過剰反応

心理学者であるトーマス・ギロヴィッチ博士、ビクトリア・ハステッド・メドベック博士、そしてケネス・サビツキー博士の3人が率いる研究チームでは、一般的に「恥ずかしい」と思われるTシャツを大学生に着させて授業に出席するという実験を実施。

対象者に、部屋にいる何人がそのTシャツに気づくか事前に予想してもらったところ、実際にTシャツに気づいた人数は予想の半分以下だったという結果に。対象者たちが想定しているほど、周囲の人々は気にしていないということが立証されたのです。「自分が注目されている」という過度な意識は、人前で混乱したり緊張しているときだけに限定されません。

私たちは歪んだ認識や思考によって、特に「失敗」に対して過剰に反応してしまうのです。ただし、このような自己限定的思考は、「やってしまった後悔」から実際にあなたを救ってくれることはありません。

博士たちが行った他の研究では、長期的に見れば、過ぎたことに対する恥よりも、試みなかったことを後悔の方が大きく残るということが証明されています。

「自意識」との向き合い方

自分自身が作り上げた“壁”に気づく

人の目が気になるなどの不安を感じるときには、その注目が実際に存在しているのではなく、あなたの頭の中で作りあげたものであることを思い出しましょう。自分の殻を破ることは恐れが伴うけれど、根気強く続けることで自分のすべてが解放される瞬間が訪れるのです。

・目

4.目を細める

研究の結果、人は目の前に見えているものに対し、それに興味関心があれば目を見開き、不快であれば目を細めることが判明している。

ケンカの時、相手にメンチを切るのも同じ理屈と言えそうだ。

自閉傾向がある人の特徴の1つ

コミュニケーションをするのが人より苦手

それにより、空気を読んだり、目を合わせたりすることがあまり得意ではない

(パターンを覚えることが出来たらかなり得意になる)

夢占い

赤い目

→ 心身共に疲れきっており、思考力や判断能力が低下していることを暗示

→ 怒りや恨みといった他人に対する悪い感情が高まっているサイン

たくさんの目に囲まれる

→人から厳しい評価を下される

目線を感じる

→ あなたに対して関心や興味を持っていることを表す

病態

区画化

区画化とは、すでにコード化され貯えられた情報に意識的にアクセスできない状態を指している。症状としては従来解離に典型的とされてきた健忘、遁走、人格交代などがあげられる。区画化された外傷体験は通常の記憶システムに統合されず、いま・ここに侵入イメージとして再体験されることがあり、それが精神病様症状の基盤になっている。

病態メカニズム

解離症の病態メカニズムについては、精神生物学的研究、神経生理学研究、神経内分泌研究、脳画像研究など多くの報告がなされているが、いまだ十分にはわかっていない。

解離症では、心的外傷により大脳皮質と脳幹の統合、左右大脳半球の統合が妨げられた結果、トップダウンやボトムアップの過程の統合不全により、感覚入力、情動、思考などに問題が生じるという説がある[10]。

また、Allan Score[11]によれば、外傷を含んだ早期のアタッチメント体験はとりわけ大脳右半球と辺縁系に影響を与える。そのため右大脳半球における皮質と皮質下辺縁領域との間のつながりに障害がみられ、さらに情動調整のための迷走神経回路を上位の皮質辺縁系が調整することができなくなることが、解離の症候学に反映されているのではないかという。

過覚醒はストレスに対する最初の反応であり、交感神経系の活動亢進と関係している。

解離はこうした過覚醒の次に起こる反応である。

過覚醒状態ではHPA軸を通して交感神経が活性化される。こうした過覚醒に対する反応として副交感神経優位の解離状態が生じ、低覚醒や離隔をきたすという。この低覚醒状態は背側迷走神経複合体(dorsal vagal complex, DVC)[12]の活動によるとされる。

Hopperらの研究によれば[13]、離隔など低覚醒的な病的関与減弱状態(pathological under-engagement)は前頭前皮質(prefrontal cortex)の活動と関連しており、再体験やフラッシュバックなど過覚醒的な病的関与過剰状態(pathological over-engagement)は辺縁系と関連しており、これら2つの状態は異なった神経学的パターンを示すという。SteinとSimeon[14]は、前頭前皮質の過活動が扁桃体や島などの辺縁系を過剰に抑制することで、離人状態が引き起こされるとしている。

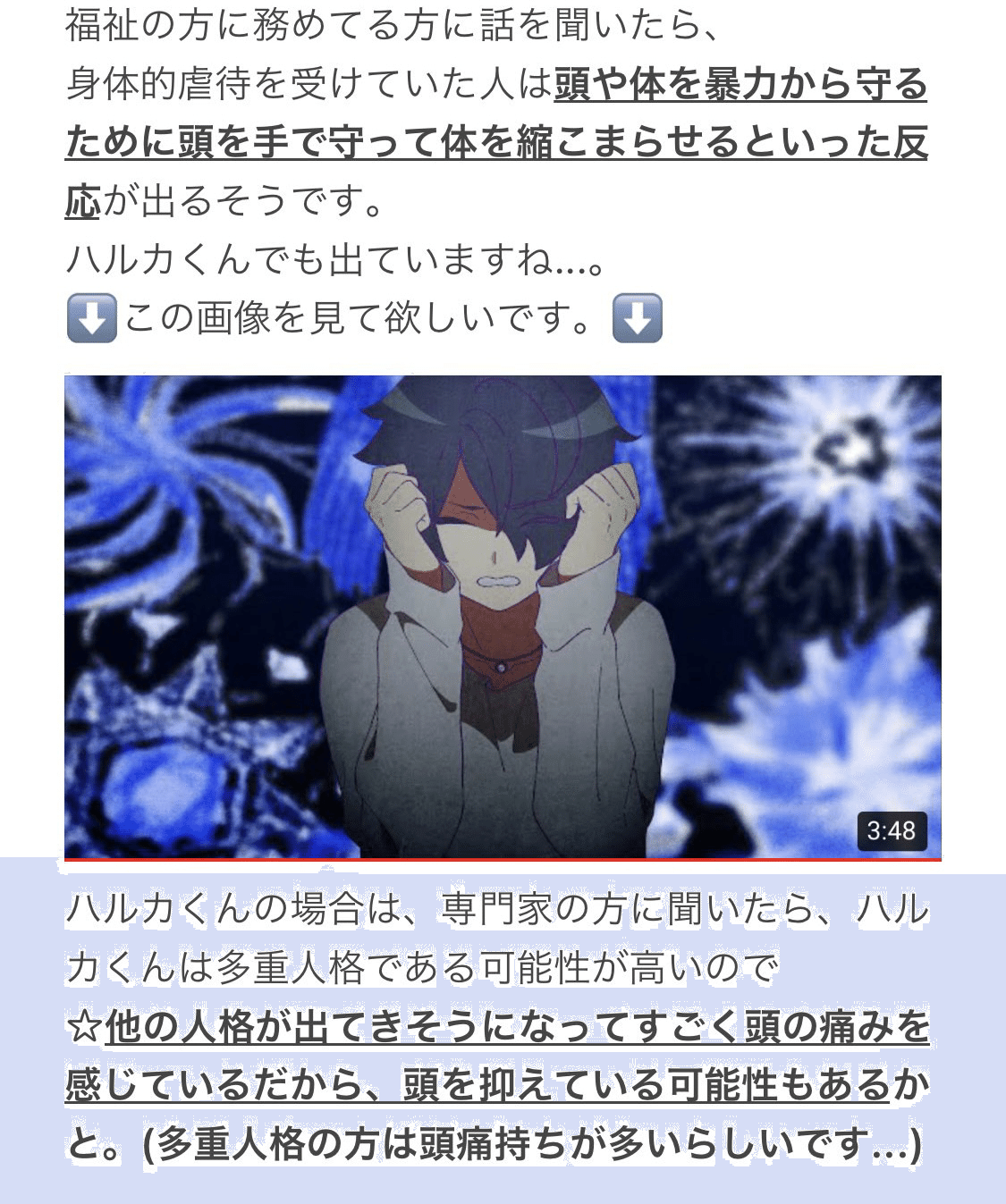

なのでDIDの人は前頭葉が痛む

ハルカは頭の前の部分を抑えている

(暴力を振られてて自分を守る条件反射の可能性もある)

マークの位置が前頭葉の部分にある

CDジャケットでも赤くなっている部分は頭の前の部分

まとめ

解離性同一症

2つまたはそれ以上の、他とははっきりと区別されるパーソナリティ状態によって特徴づけられた同一性の破綻である。文化によっては憑依体験と記述される。症候は他の人によって観察される場合もあれば、本人から報告される場合もある。解離性健忘を伴う

ハルカとシドウの会話にて

(2020/07/03)

強く手を握りしめて、手を傷つけるという自傷

⇒痛みによって自分の人格が変わらないように意識を保っている。

被虐待児症候群

保護者に傷つけられた子どもに生じる、

心身の健康障害のことです。

症状の現れ方によって

4つのタイプ(下記参照)に分類される

暴力による怪我だけではなく、精神面への悪影響も含まれます。虐待の有無を見分けることが重要で、レントゲン検査や眼底検査が行われることがあります。

被虐待児症候群について

親や保護者に傷つけられた子供に生じる心身の健康障害

暴力による外傷や、発達の遅れ、学習能力の低下など、心と体のどちらの症状もあらわれる

主に以下の4型に分類される

身体的虐待

殴る、蹴る、首を締める、水につける、タバコを押し付けるなどの暴力ネグレクト

食事を与えない、病気でも医者に見せない、教育を受けさせないなど心理的虐待

心を傷つけたり、差別する扱いをするなど性的虐待

子供に対して性的暴力をふるう

被虐待児症候群の患児は、心身の発達に障害が出たり、成長にするにつれて問題行動を起こすことが多い

子供も親も治療の対象となる

児童虐待防止法で虐待に気がついた者は通告義務がある

被虐待児症候群の症状

外傷

親や保護者からの暴力による成長障害や発達障害

食事を与えないなどの虐待による栄養障害

恐怖や不安などのストレスによる成長ホルモンの分泌障害学習能力や情緒不安定、問題行動

精神的なストレスによる

学習能力の低下は、子供が落ち着いて学習する環境にないことも原因となる死亡に至ることも稀ではない

乳児の場合特に多い

死因としては頭部の外傷が多い

死に至らなくても脳性麻痺や知的障害、視力障害などを残すことがある

ハルカは顔の半分を前髪で隠している

髪で隠している部分には、

火傷のあとや傷がある可能性

(ハルカは長袖長ズボンで、手足を隠している

⇒手足にも傷がある可能性)

ハルカは頭を守るように

手を頭に当ててるシーンがMVにある

尋問でも、エスに殴られた時に「へらへらしていた」ことからも可能性がある。

サヴァン症候群

サヴァン症候群(サヴァンしょうこうぐん、英: savant syndrome)は、知的障害や自閉症などの発達障害等のある人が、その障害とは対照的に優れた能力・偉才を示すこと[1]。また、ある特定の分野の記憶力、芸術、計算などに、高い能力を有する人を示す[1]、ICD-10コードはF84.9 特定不能の広汎性発達障害に分類される。

サヴァン症候群の能力

主に記憶能力、カレンダ一計算、数学・数字能力、音楽、美術、機械的能力又は空間的能力がある[3]。

サヴァン症候群の児童で最も多い能力は「記憶」に関する能力で、次に多い能力が「カレンダー計算」であった[3]。

より具体的な例としては、以下のような例がある。

ランダムな年月日の曜日を言える(カレンダー計算)。ただし通常の計算は、1桁の掛け算でも出来ない場合がある。

(ただし簡単なカレンダー計算は軽度知的障害がある自閉症の10人に1くらいはできるとされているのでほとんどの場合はサヴァンではない)

素数と約数を瞬時に判断できる。

航空写真を少し見ただけで、細部にわたるまで描き起こすことができる(映像記憶)。

書籍や電話帳、円周率、周期表などを暗唱できる。内容の理解を伴わないまま暗唱できる例もある。

並外れた暗算をすることができる。

音楽を一度聴いただけで再現できる[4]。

語学の天才で数カ国語を自由に操る。

この他にも様々な能力(特に記憶に関するもの)がみられるが、対象物が変わると全く出来なくなってしまうケースがある

(航空写真なら描き起こすことができるが、風景だとできない、など)。

サヴァン症候群の分類

有能サヴァン

本人の全体的な知的発達のレベルに比べて、ある分野の能力だけが際立っている状態のことをいいます。ただし本人の中でその能力が際立っていても、それが必ずしも世の中でも秀でているというわけではありません。天才サヴァン

ある分野の能力が際立っているという点は有能サヴァンと同じですが、天才サヴァンは世間から見ても秀でた能力を持っています。

サヴァン症候群の天才的な能力はなぜ生じるか?

どのようにしてサヴァン症候群になるのか、現在様々な研究がされています。

一部の情報の処理能力が長けている

情報の全体ではなく、一部に特化して情報処理をする能力が高いのではないかと言われており、これと同様のことが自閉症スペクトラム(アスペルガー症候群)の人にも見られることからこの説が考えられています。長時間の練習

円周率の数字を何千と記憶可能なサヴァン症候群の人は、膨大な時間を記憶に費やしていると言われています。他の自閉症スペクトラム(アスペルガー症候群)の人と比べて知能指数(IQ)は変わりなかったという報告もあります。(Intelligence Volume 32, Issue 2, March–April 2004, Pages 121-131)

人との関わりなど社会的なことに時間を費やす事が少ないので、興味のあることだけに集中する事が出来ます。強迫観念

驚異的なレベルまでスキルを上げないといけないという強迫観念も影響してると言われます。共感覚

ある刺激に対して通常の感覚だけでなく異なる種類の感覚をも生じさせる特殊な知覚現象を示します。例えば、共感覚を持つ人には文字に色を感じたり、音に色を感じたり、形に味を感じたりします。共感覚を持つ人は高い記憶力などサヴァン症候群に特徴的な能力を持つことが分かっています。

(Cortex Volume 45, Issue 10, November–December 2009, Pages 1246-1260)

サヴァン症候群は男性に多い

自閉症スペクトラム(アスペルガー症候群)自体が男性に多く、男女比はおおよそ4:1とされています。

しかし多くの報告で自閉症スペクトラム(アスペルガー症候群)にみられる男女比よりもサヴァン症候群の男女比が高く、サヴァンは男性に発現しやすいようです。

BolteとPoustkaやHawlinらの報告では、サヴァン症候群の男女比は5:1から7:1とされています。

サヴァン症候群とカレンダーの計算

「あなたの誕生日は何年・何月・何日ですか?」「それは何曜日ですか?」

前者は簡単な質問ですが、後者の質問にも簡単に答えられるのがサヴァン症候群です。

サヴァン症候群に見られる特別な能力で最も多いとされているのは「カレンダー計算」で、サヴァンの半数以上にみられています。カレンダー・サヴァン症候群には他のサヴァン症候群の能力が併存することも少なくありません。非常に高いの記憶能力の合併が最も多いと考えられていますが、卓越した数学能力もよく合併しています。

カレンダー・サヴァン症候群の特徴

幼少時からカレンダーに接している

解答するまでの時間は、問題の年月日の現在からの遠さに関係している

閏年の規則性は理解している可能性が高い

サヴァンの正答率は概ね90%以上

サヴァン症候群の人は カレンダーをどのように計算しているのか?

様々な研究成果から推測がなされています。カレンダー計算は無意識に自動的に行われるようになり、その脳内の作業過程を説明出来ない事が多いですが以下の報告があります。

親からカレンダーを与えられてカレンダーに強い興味を持ち、それをおもちゃにして遊んでいたカレンダー・サヴァン症候群が多く報告されています。

カレンダー計算を得意とするサヴァン症候群の人はカレンダーを長時間集中して観察し、そこに何らかの規則性を見つけ、それを活用する楽しさを覚えたことがサヴァン症候群の能力に関係していることが示唆されています

ハルカをサヴァンだと考える根拠

ハルカはタイムラインで囚人の誕生日を祝いに来ている

→誕生日を記憶している可能性

色彩豊かなMVの演出

愛着障害(アタッチメント障害)

養育者との愛着が形成されず、

子供の情緒や対人関係に影響が生じること

初めての人間関係は母親であることが一般的

⇒上手く形成されないとコミュニケーションが不安定になりやすい。

愛着障害にも二つの種類がある。

反応型

自分自身に惨めさを感じ続ける

マイナス思考を持ちやすくなる脱抑制型

無差別に愛着行動を示したり、注目を得ようと

見境なく親しげに振る舞うタイプ

アダルトチルドレン

ロストワン(lost one = いない子、迷子。)

=ロストチャイルドともされる。アダルトチルドレンの内、目立たないことでトラブルを避けるという行動選択を選んだタイプ。

=居なくなっても気づかれないような物静かさ、存在感の無さ。居ても居なくても変わらない立ち位置になる。これは本人がそう望んだ場合、そう思い込んでいる場合、そう扱われている場合がある。

=「手がかからないいい子」。人は彼/彼女を問題を起こさない子と認識するか、目に入らない。「安心して放っておける子」。

=基本的に「目立ちたくない」と思っている。迷惑をかけまいとしている場合もある。このため我慢強い傾向。これらを「しなければならない」と思っていることも多い。

=他者の視線や評価がストレスになる。これを気にするため、自然体の自分を見失いがちになる。目立ちたくない、注目を浴びたくない。波風を立てないように振る舞う。恐れてすらいる。

=空気が読める。気は利く方。アダルトチルドレン全般に言えるが、空気を読む/理解する能力が異常発達している事が多い。「家庭」という社会の中で、「親」という他人の顔色を伺う必要があったからだが。このため周囲に気を配れるし、気遣いも出きる。ただ、ロストワンの場合は目立ちたくないため積極性はない。

プリンス

プリンスとは、機能不全家族の中で親の理想を押し付けられ、言いつけを守り、親の期待通りに生きる「優等生」「人形」の役割の子どもです。

=特徴は、一番に自分の意志を持たず、親や相手に嫌われないように好みや期待に合わせることが得意ということです。

=他者に合わせる

親の顔色をうかがいながら、好みや期待に合わせていたために、相手に合わせることは非常に上手です。その結果として、大人になっても周囲が正しいと思い込んで、流されやすくなってしまいます。

スケープゴート

機能不全家族の生み出した闇の部分を一手に引き受けさせられてしまう存在、と言えます。

スケープゴート(身代り・生け贄)となったACは、見捨てられ感、犠牲者感、非所属感が強く、自分が愛されてると信じられない状態にあります。実際にネグレクト(育児放棄)にあったり、精神的虐待・身体的虐待・性的虐待の被害者になることで、ますます自己不全感を強める場合も。ただ、自分が病気になったりすることでその瞬間だけ両親が優しくしてくれたり、構ってもらえる体験をした結果、自分が犠牲者的立場にいることで愛を得られる、という複雑な状況をつくりだしてしまうのがスケープゴート型アダルトチルドレンの特徴とも言えます。

スケープ・ゴートの本当の姿

自分に対して存在意義を見つけることが難しく、自傷行為や自暴自棄、アルコール依存症などで自分が生きていることを確認している傾向があります。

スケープゴート型アダルトチルドレン(身代り・生け贄)の本当の姿

スケープゴート型ACは、いわれなき誹謗中傷を受け、常にワルモノにさせられてしまう、という出来事が家庭や学校、職場で起こりやすかった、という経験を持つことが多いもの。なので、常に罪悪感や自責の念を持ちながらも

「自分は悪くないのに」

「でも親や周囲のジャッジには従わなければ生きていけないし…」

「でもこうなったのは自分のせいじゃないのに」

と、混乱しながら生き続けていくことになります。

先程も書いた通り、スケープゴート(身代り・生け贄)となったACは、

見捨てられ感、犠牲者感、非所属感が強く、自分が愛されてると信じられません。それでいながらも、最初は年長者や知識、権威のある人におもねる(従ったフリ)をして、なんとか「嫌われずに生きていこう」とします。でも、結局のところ、年長者や権威に対しても疑いの念や

反骨心を持ちながら

「いつか嫌われるのではないか」

「ある日突然、ワルモノにされるのではないか」

「この人も理不尽なことを言うのではないか」

という思いを根底に隠しながら接しようとするため

最初は従っている姿勢を見せながらも最終的には言うことを聞かない(Yes,But(イエスバット)のゲーム)を無意識に仕掛けることが少なくないのです。

※イエスバットのゲーム

別名「はい、でものゲーム」とも呼ばれる、交流分析心理学で使われる「無意識に行う対応方法」のひとつ。

最初のうちは「はい」「そうですね」と従いながらも

最終的には「でも。。。」とできない理由を並べて

相手を無意識に否定していく、という対応(ゲーム)を

相手に仕掛けてしまいます。

パーソナリティ障害

「障害」という名前がついているが、

あくまでも「性格の傾向」

それが日常生活を送れなくなると病気になる

依存性パーソナリティ障害

特徴

依存性パーソナリティ障害の基本的特徴は、面倒をみてもらいたいという広範で過剰な欲求です。支えを得たいがために、従属的でしがみつく行動に出ます。親や配偶者など、面倒をみてくれる人と離れることを怖がり(分離不安)、自分一人では十分に生活できないと思っています。ささいなことでも、他の人からの助言がなければ決定できません。例えば、仕事にどの服を着ていくか、傘を持っていくかなども、自分で決められないのです。生活のほとんどの部分で、他の誰か(特定の1人のことが多い)に決めてもらい、責任をとってもらおうとする傾向があります。こうした欲求が、年齢や状況(例:子ども、高齢者、病気など)に相応しい要求を超える場合に、依存性パーソナリティ障害と診断されます。

この障害のある人は、世話をしてもらいたいがために、自分の意見を言い出しにくく、支援してくれる人が間違っていることをしていても、同意しようとする場合があります。離れたくないがあまり、配偶者による暴力など、精神的・肉体的な苦痛をも我慢する人もいます。自分で何かを計画することが困難ですが、誰かが監督してくれる状況であれば適切に行動できます。その人に見捨てられないように、より有能に振る舞うこともあるかもしれません。世話や支えを得るために、本当は嫌なことを自分が犠牲になってする場合もあります。世話をしてくれる人と離れるのが嫌で、興味や関係のない場所にもぴったりとくっついて行きます。 なお、いつも世話をしてくれている人と一緒にいられなくなった場合(例:恋人との破局、親の死)は、すぐに他の誰かに世話をしてもらおうとするかもしれません。

依存性パーソナリティ障害

自分自身で判断や決断ができず、常に近しい人に依存してしまうのが特徴です。

依存のタイプは2つあり、一つは自分で決められないために、誰かの判断に任せる「幼児型」、もう一つは自分を犠牲にして、依存対象に尽くす「服従型」「献身型」と呼ばれています。これにより、DVやアルコール依存症の人からの被害を受け、つらい思いをしながらも逃げられない場合もあります。

境界性パーソナリティ障害

気持ちや行動、対人関係が不安定になりやすく、日常生活や仕事で著しい苦痛や支障を引き起こしてしまう障害です。

基本的には、相手の気持ちを敏感に察することができるため、相手のために(時として必要以上に)頑張ったり、思いやりのある行動をとったりすることが多い方々です。ただ、相手が自分を見捨てて離れていく、自分を大事にしてくれていない、と感じると、不安や怒りが急に強くなり、うまくコントロールできなくなってしまいます。冷静になると、なぜあんなことをしてしまったのか…と自分を責めてしまい、とても辛い気持ちになり、さまざまな影響が出ます。

アメリカの調査では有病率は一般人口の約2%で、その約7割が女性であり、わが国でも同程度と考えられています。うつ病や不安症、PTSD、摂食障害などが併存する場合もあります。

症状

①対人関係

②自己像

③衝動のコントロール

④感情

⑤認知

上記5つの領域で不安定になりやすいという特徴があります。

①対人関係

見捨てられ不安

人から見捨てられること(実際のものも、想像上のものも、どちらも)に敏感なため、そうなりそうな状況をなりふりかまわず避けようとします。相手の感情に敏感で、相手と離れることに強い不安や恐怖、怒りを覚えます。これは、一人でいること、孤独になることへの耐え難さとも言えます。

不安定な対人関係

ほんの1~2回会っただけの相手を極端に理想化し、自分と長い時間一緒に過ごすよう求め、非常に個人的なことを打ち明けようとします。ただ、自分のニーズを相手が満たしてくれないとわかると、一転してその相手を極端に悪く捉えて怒ったり、けなしたりする、というふうに、同じ人への見かたが突然かつ極端に変化します。

②自己像

自分に対する評価や感覚のふり幅が極端になりがちです。自分の目標や趣味、意見、職業、友人やパートナーのタイプが突然変化することがあります。自分が悪い、と感じている傾向が根強く、周りの人からの心理的な支えが得られていないと感じると、こうした感覚が表面化して、自分を非常に否定的に捉えて自己嫌悪が強くなったり、「自分がない」と感じたりします。

③衝動コントロール

過剰な買い物や浪費、万引き、過食、ギャンブル、危険な運転などの衝動的な行動をとることがあります。また、アルコールなどの薬物、安全ではない性行為などへの嗜癖も見られます。

リストカットなどの自傷行為、自殺のそぶりや脅しをくり返す傾向も見られます。これらは、重要な相手から見捨てられた、拒絶された、と感じることがきっかけとなりやすいです。自傷行為や自殺のそぶりが、周りからの関心や助けを得ようとしてアピールしている、と誤解されてしまうこともあります。

④感情

周りの人が自分を理解してくれない、冷たくなった、などのきっかけで怒りが強くなり、コントロールが難しくなってしまいます。これらは、相手を傷つけるような激しい態度と言葉になって表れます。怒りの表出は、その後の恥ずかしさや相手に申し訳ない、という感情につながり、自分が悪いからだ、という感覚が強まります。また、自分が空っぽな感じ、自分に何かが欠けているという感じ(空虚感)を長く抱えている人もいます。

⑤認知

激しいストレスを感じている時、現実的ではない考えが出てきたり、現実感がなくなったりすることがあります。見捨てられることへの不安に関連して一時的に起きることが多いです。統合失調型パーソナリティ障害

名称に「統合失調」とありますが、統合失調症とは別の障害です。統合失調症に似た奇異な行動と、思考、感情の障害が特徴で、統合失調症特有の異常はありません。これといって典型的な症状はないものの、その場にそぐわない振る舞いをします。WHOによる疾病分類「ICD-10」によると、以下のようなものです。

不適切な、あるいはぎこちない感情(患者は冷たくよそよそしく見る)。

異様な、奇異な、あるいは風変わりな行動や容姿。

他者との疎通性の乏しさ、および引きこもって人付き合いしない傾向。

本人の所属する文化的規範にも矛盾し、行為に影響を与えるような奇妙な信念や神秘的考え。

猜疑的、妄想的観念。

しばしば醜形恐怖的、性的、あるいは攻撃的内容を伴う、内的抵抗のない強迫的反復思考。

身体感覚的(身体的)錯覚などの諸錯覚、離人感あるいは現実感喪失を含む異常知覚体験。

奇妙な会話やその他の仕方で表現され、著しい滅裂はないが、あいまいでまわりくどく比喩的で凝りすぎた常同的な思考。

強度の錯覚、幻聴等の幻覚、および妄想様観念を伴う精神病様エピソードが時折、一過性に通常外的誘発なくして生じる。

アメリカ精神医学会による診断・統計マニュアル「DSM-5」では、統合失調型障害を「統合失調パーソナリティ障害」と定義しています。その基本的特徴は、親密な関係の人と急に気楽でいられなくなることです。親密な関係を形成する能力が足りないことに加え、認知や知覚の歪みと、さまざまな風変わりな行動があります。 その一つが、関係念慮です。関係念慮とは、なんでもない偶然の出来事について間違った解釈をし、人に対して普通でない意味づけをすることです。 また、この障害のある人はえてして迷信深く、魔術的思考、テレパシーや第六感を信じることがあります。自分は出来事が起こる前に察知したり、他人の考えを読み取ったりできる特殊能力があると信じているかもしれません。魔術的な儀式を行って、知覚変容が起こることもあります。 周囲から見ても、その異質さは分かります。この障害のある人達は、その場にそぐわないだらしない服装や、汚れがついたりサイズが合わなかったりする服を着ることがあります。話し方は独特で、間延びしたり、脱線しがち、あるいはあいまいだったりします。奇妙な言い回しや構文をすることもあります。しかし、実際に脱線することはなく、滅裂でもありません。

また、他人に対して疑い深く、妄想様観念を持っていることも特徴の一つです。例えば、自分の仕事の同僚が上司と一緒になって自分の評判を傷つけようとしていると信じることなどです。

基本的に対人関係を煩わしいものとして体験しており、他人と関係を持つことを不快だと感じています。「友人がいなくて不幸だ」ということもありますが、自分から親しい接触をあまり望んでいないように見ます。結果として、親族以外に親しい友人がまったくいないか、いてもわずかです。やむを得ない場合は他人と関わりますが、自分は変わっていて、他の人とは調子が合わないと感じているため、一人きりになることを好みます。

2022/6/22

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?