社会学入門(金5)

第一回目:10/06

・・・

・・・

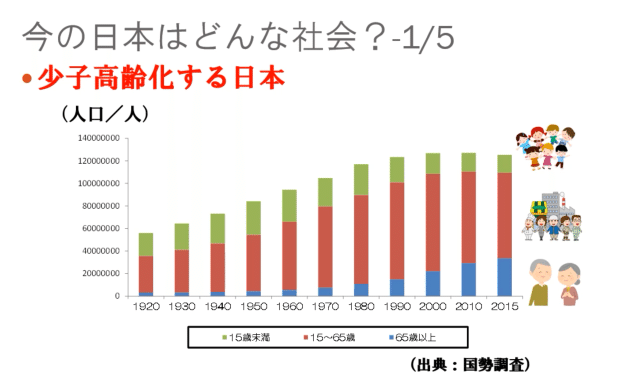

国勢調査とは、我が国に住んでいるすべての人と世帯を対象とする国の最も重要な統計調査で5年に一度行われるもの。

統計からわかる15歳未満は減っていき、65歳以上の人間が増えていく少子高齢化する日本社会である。

少子高齢化が進む理由として、そもそも結婚しないというのが一つ挙げられている。

その一方で、外国人が増えている。

また外資系企業も右肩上がりと、上昇傾向にある。Amazonやスターバックス、ブルームバーグ、トリップアドバイザーなどもすべて外資系。

結果として今後は、異なる分野背景を持つ人との付き合いを持つ社会になるのでは。

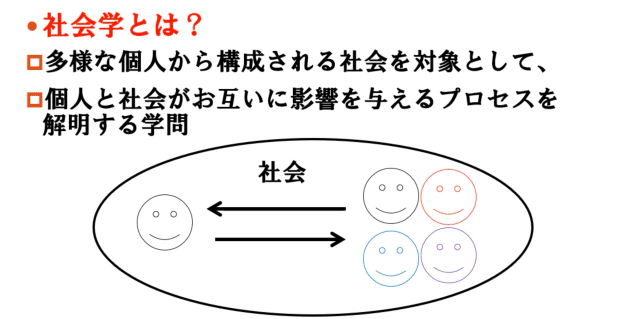

社会学とは、相互関係のことを解明する。

例えば、エスカレーターの並ぶ方の違い、、、大阪は右側/東京は左型とかいうね、、、要は、大阪人が東京言った時に、左側に並ばなあかんいう、、、社会が個人の行動を変えるよね。

はたまた、アップル創業者のように一個人が社会全体を変えるような仕組みを作るいうこともある。

社会学は、100年以上にも及ぶ異なりを解明する学問。社会学が役立つ場面は、”様々な人の意見を調整し、物事を決める”という合意形成の支援に役立つのではないか。

・・・

航空隊の方が昇進率は高いが、不満を持ってる人が多い。恵まれているはずなのに、何に対して不満なのか?

それは、人間みなが”ある基準”で評価することで満足感を評価してる。いわば、自分自身にとっては”昇進できること”が満足観を得れるものだと感じているが、、、航空隊にとってはそれが満足感の実なものではないという矛盾があるからである。

例えば、テストの点数で80点取りました。でも周りの環境が100点取ってたら満足感得られないけど、反対に回りが10点だったら満足感だよね。

人間の評価基準は、環境によって異なるからこそ自分にとってその環境をどこを選ぶのか。

要するにさっきの航空隊の話も、周りの人は当然のように昇進しているからこそ昇進することが”当たり前”そんな準拠集団の中で昇進しても満足感を得られなかた、というだけ。

・・・

評価は結局、自分と環境にいる人と比べるといういい例。

・相対的剥奪(不満)

・相対的充足(満足)

・・・

復習課題でレポートを書いてもよし。

第二回目:10/08

常識を疑うために、”比較”が大切な理由として、どん兵をあげるんだって。(笑)

京都に東日本版の売ってないみたい!!w

・・・

重さが違う、カロリーも違う。地味に観察すると違うことがわかる。w

・・・

出汁の色違うよ!!!

出汁のベースが違うんね。

食材流通経路の違いが要因になってる。

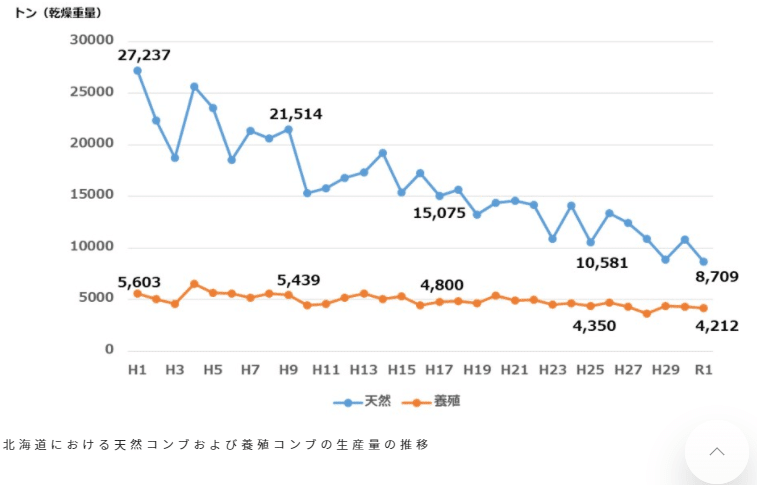

昆布は主に北海道で取れる。

>>関西を中心とした西日本では、日本海の海運によって”乾燥昆布”が主流

また、鰹節も流通するために(土佐や薩摩)主流。

そして出汁を活かすために薄口醬油で味付けするようになった

・・・

※ちなみに、近年天然ものの昆布の漁獲は減少傾向。これは地球温暖化が進み磯焼けなどが要因となっている。

一方で東日本では、関西が買い占めるから昆布はなく、質の良くない鰹節(でも、熟成することでおいしくなったが)が主流。

また、人口の多い東京を中心として、安く作れた濃い口醤油が使われた

比較をすることで、常識を相対化する。そして違いの原因を自分で調べてみることが大切。

一日三食食べていたのは、高級貴族のようなお金持ちのみだけだった。トロも、冷凍技術が発達したから。

そもそも、マグロを漁獲するためには、船や漁具、さらには食べ方、流通の発展を待つ必要があった。さらに、江戸時代にもマグロの漁獲は行われていたが、冷蔵技術のない時代であり、そもそも赤身のまぐろは劣化が早い。

なんなら、トロは価値が低かった。それは、醤油に浸けても塩分が浸透せず品質が劣化しやすかったこと、脂が強くて江戸っ子の口に合わなかったことなどなど。

故に、冷凍技術の発展とともにトロの鮮度は赤身とともに上昇したのである。

ラーメンを食べること:独立変数 - 太ること:従属変数

・・・

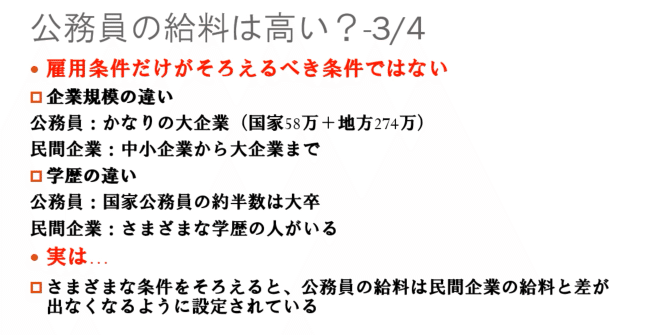

条件がそろっていない。要は、民間企業と一言で言っても”正規雇用と非正規雇用”が混合している。

・・・

結論を言えば、条件をそろえると公務員の給与は民間企業と差がないように決められている。

>>給与勧告の仕組み

・・・

・・・

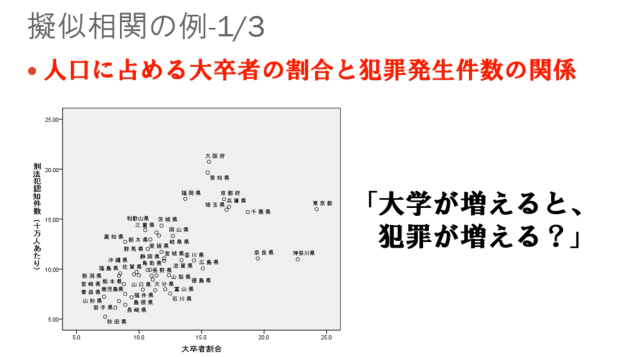

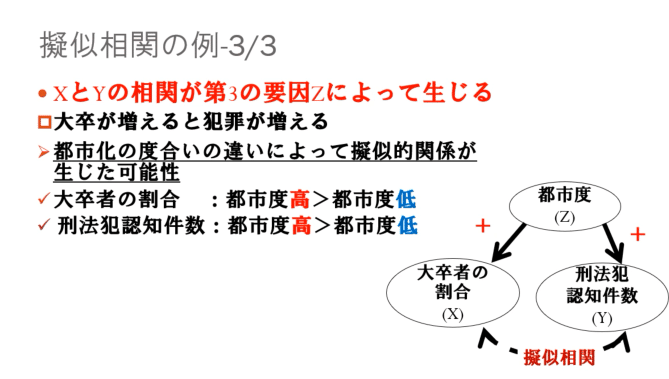

右らへんでは、都市部。こっちは経済活動が盛んなので、犯罪発生件数ガス多くなる。他方で、左は、地域部。こっちは第一次産業が盛んであり、ご近所さん付き合いが盛んなので犯罪が起こりにくい。

・・・

・・・

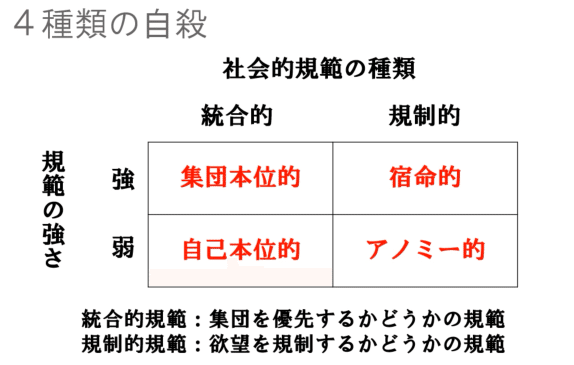

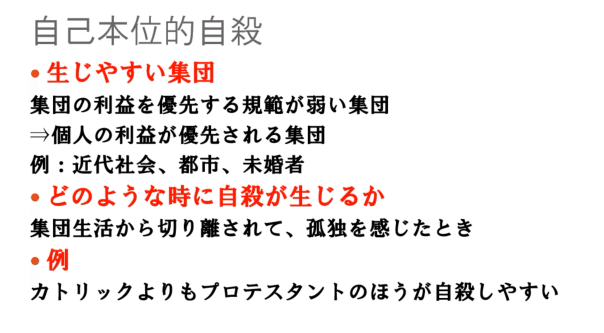

プロテスタントの方が自殺率が多い。

キリスト教における自殺は、宗教的にタブーな行為。それは、人間の命は神様に帰属してるもので、生死を勝手に決めていいモノだとされてないから。

・・・

・・・

・・・

当時のヨーロッパ人にしてみれば、個人に帰属し道徳的なことはない。と信じていたため驚くべきものであった。

・・・

個人の利益(要は我儘)を優先する集団では、孤独を感じやすい。カトリックは、協会を信じる人が集まるがゆえに、集団でいる。しかしプロテスタントは自己流解釈で良いので、孤独を感じやすい。

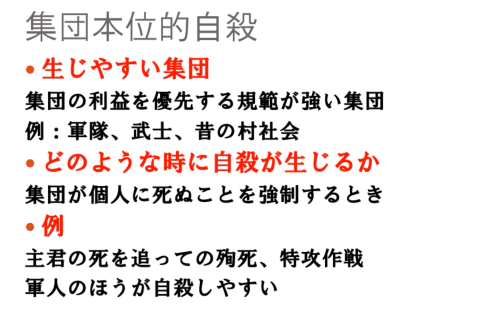

死ぬことを強制される、要するに集団からの圧力での自殺。

選択肢がないという意味での、閉塞感。集団に対する反抗。

アノミーは、フランス語で規制がない、という意味である。

・・・

第三回目:10/15

アンケート調査というのは、実は難しい。知識なく調査票を作ると答えにくいモノになってしまう。

・国勢調査:2020年に行われた(5年に一度行われる:日本に住む人間

>>各地域の情報がわかる。故に打つべき対策や予算の予定が見積れる

・各種行政調査:例えば、家計調査であれば、なるべく各家庭の実態に合わせた、社会保障の予算を組むために調べられる。

近年では、EBPM(Evidence-Based Policy Making)要するに、エビデンスに基づく政策形成を行いましょうね。ということで、調査をしっかりと行われている。

社会について”知りたい”。ので、データを集めてくる。以上!!!もっとざっくり言えば、社会調査っていうのは「人に話を聞く」ってことだ~!

人にはなしを聞くっていうことは、どのように聞くかで返ってくる答えが違う。

・・・

【問題の特定化】

①何を知りたいのか(なんでみんなポケモンをするのか?)

②自分で予想する(通信対戦があるから?)

【問題の検証】

③予想することで、聞く人が絞れる

④実際に聞く

対象者は、統計学的に言えば全員に調べた方が正確。ただみんなでやると時間とお金がかかる。2020年に行われたものでさえも、まだ結果の公表がすべて行われてない。

でも、そんな時間かけてやりたくないっていうときに標本調査(1000~1500人ほどを、無作法調査)が行われることが多い。

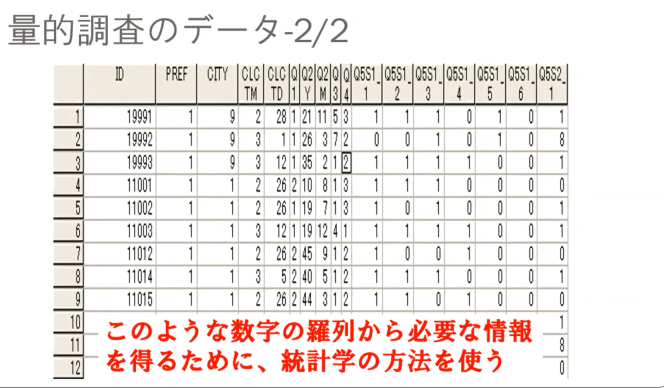

量的調査は数字なんで、人間には無理。統計学の仕事の領域(=大規模なものに優位)

・・・

質的調査の場合、数が少ないが故に柔軟に調査できる

話を聞くにも、種類がある

・構造化:聞くこと以外は聞かない(あまり使われない

・半構造化:聞くことは聞く+その場で聞きたいこと

・非構造化:フリートーク

・・・

・・・

・・・

総合的調査と言われるような、観察を行う調査。

まずは、仮設を立てる必要がある。

・トランスクリプト:文字起こし

・フィールドノーツ:メモや記録を参考に。最近は写真等も

(なるべく早いうちに清書する方がいい。記憶飛ぶから

・・・

全ての人に全く同じ質問を行う。

・・・

・・・

第四回:10/22

朝日/毎日新聞は、安倍内閣に否定的ではあるけれど、でも標本調査においての誤差って絶対出る。ただし、毎日新聞に関しては選択肢が多い。

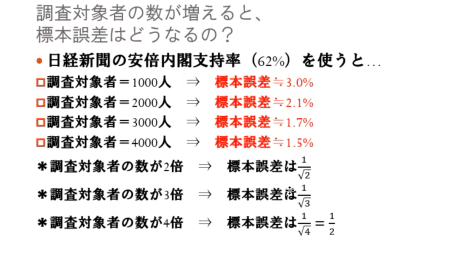

誤差を減らすためには、対象者を増やせばいい。

・・・

量的調査において、あいまいな表現は避ける。今回で言えば”遊び”の定義も大変。一人でやるゲームなのか(ドラクエとか何時間でもやれるけど、買い物二人でやると、短時間になる)

・・・

遊びの定義をしようとしたら、バブルバーレル質問になる

・・・

網羅性っていうのは、、、選択肢って自分の経験に基づいたものしか選ばれないことが多いので~。。。他の媒体を使ってみるっていうのがよい

・・・

年収の実態がわからんなる

・・・

・・・

・・・

・・・

・・・

この時代、遺伝の学がブームな時で、故に遺伝がわかれば人間の生態を追求できるのでは?っていう時代だったそうです

・・・

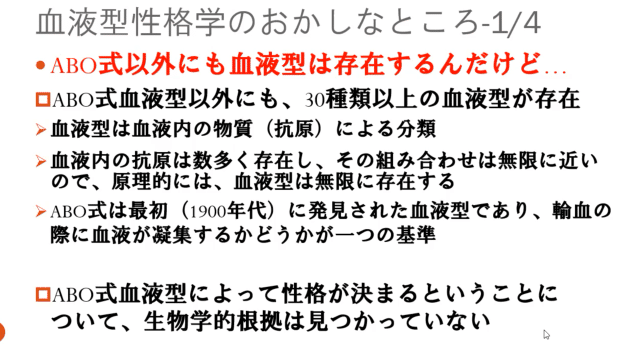

実は血液の方って、たくさんあるん。

・・・

結局なんの根拠もないのに血液型が使われるのは、使いやすいから。

・・・

欧米とアジアでは、個人の作成が違う。

・・・

他人から見られた自分を自分だと思う。その後に、その周りからの見られ方に反抗することで、自我的なものが生まれる

・・・

人間は、状況によって自分らしさっていうのを演じるんじゃないか?って話。=印象操作(これを言ってるのはアメリカ人)

というのは、自己主張してるっていうのはがアメリカのイメージだからそのイメージをこなすために演技してるんじゃない?

・・・

自分の演技の中で、本当の自分を把握する。

・・・

第五回:10/29

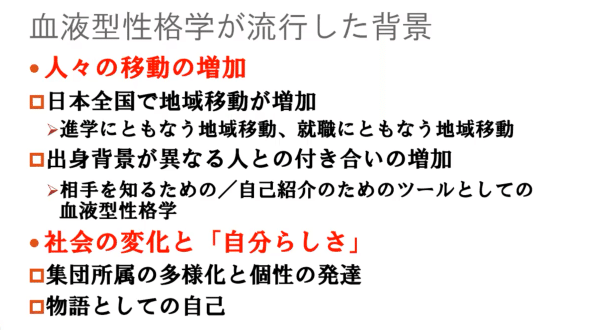

高度経済成長期において、人がよく動くよう(出身背景が違う人)になり工場が活発になる。そうなったときに、相手を知るためのツールとして流行るのが自己紹介を兼ねた血液による性格診断。

・・・

江戸時代であれば、所属する集団(商人や武士といった身分)で決まってる。この結果、お互いのことがそれなりにわかるので、相手のことを知る必要がない。

近代になれば、いろんな組織に属することになる。大学同じでもバイト先が違うといったような感じで、人それぞれで”お前だれ?”っていうことを言う必要がある。

昔は長期間同じ職場にいるけれど、いまは転職や国をまたいでまで移動する時代なので、いつでも自己紹介が迫られる時代になっている。

じゃあ、自分らしさってなに??一つの答えとして自分についての物語なのじゃないかという話。

結局あり方は、その場その場で変わるよねっていう話。

・・・

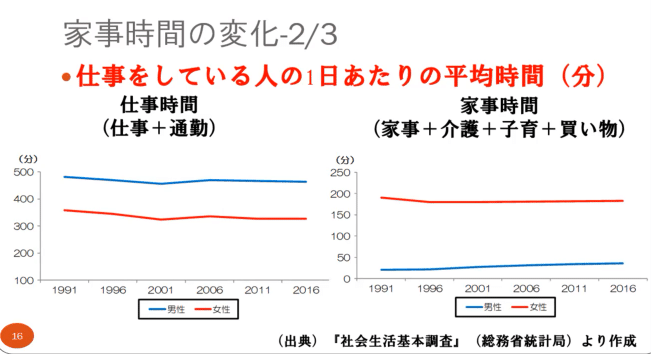

戦前の日本は、人口の大半が農業を行ってたから家事っていうのを女がやってられると、農業が滞るし、分業なんてものがそもそもなかった。

・・・

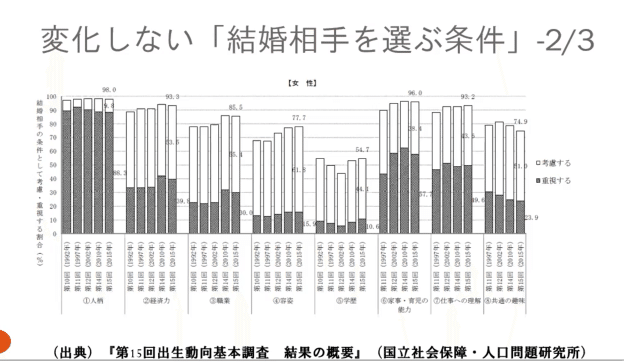

一番重視されてるのは、人柄、その後家事や仕事への理解。そんなに変わってない。

・・・

要するに、暗に男性は仕事、女性は家庭を前提にしている。

近年は落ち込みが、少しマシになっている。

・・・

・・・

明らかに男性の方が、正規雇用で働いている。

・・・

・・・

・・・

国の違いが言われているけれど、正直データから見る限り関係ない。

・・・

第六回:11/05

なんで性別分業が起きるのか?

家事分担を行うことが、合理的。ともに得意に専念できるからこそ経済学の話。>>リカードの比較優位説から用いられている考えになる。

・・・

Aさんにとっては、仕事全振りのBさんは家事全振りをすること。

でも、双方好きなことやれば利益がでかくなる。

この比較優位を使うのであれば、特に性別に特定することはない。

・・・

・・・

・・・

ここには隠れた前提というものがある。

・・・

・・・

”核”家族っていうのは、家族の要になるっていう意味合いもある。

ひろしとみさえの夫婦

ひろしとしんちゃん/みさえとひろしのような親子

しんちゃんとひまわりの兄弟

核家族を二つ合わせると、拡大家族になるよね。

昭和っていうのは、未来結婚が主流だったのに、なぜひろしとすみれは、、、??

フネさんと波平さんは、高齢出産したあ??ましてや、戦後直後の時代設定が故に、子供を産まなきゃいけないっていう時代からのことも考えられる。

ドラえもんってなに??

・・・

・・・

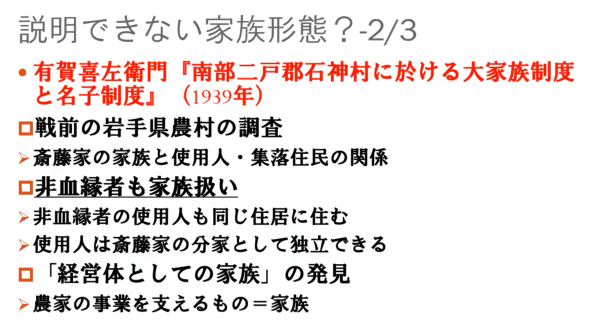

家族の認識が時代によって違う。歴史的に固定されていたものではない。

・・・

昔の時代では、農業メインだったので人でが必要で家族みんなで仕事する、要はお互い仕事しているから格差がない。子供の関しては”女”が腹痛めて生んだからこそ誰が親なのか把握できるために、母と子供が重視される。

武士の登場によって、男性優位が生まれる。

明治は武家の家族関係をそのまま相続する形。結婚をするにも、家族がどこに住むのかも。

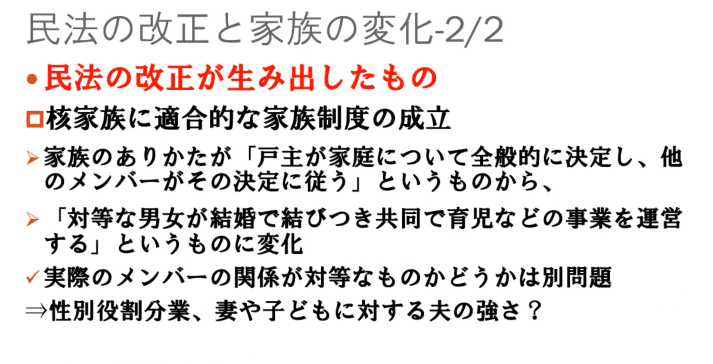

だけど戦後になってそれじゃいけないということで、民法が改正される。

第七回目:11/12

日本の家族の在り方「父親の言うことは聞きなさい」という形が、戦争を成立させてしまったのでは?

↬故に、家族の在り方を買えなきゃいけない。TOPダウン型

・・・

当時の知識人は、なぜ日本は戦争を始めたのか?と考える。ただし、近代化だけが原因じゃないのではないか?と今は言われている。

・・・

・・・・

近代家族、、、ロマンティック(お互い好きだから、、)これが広がることによって恋愛結婚が主流になる。もとは、お見合い結婚。

昔は、お金を稼げなかったから多くの人間で多くの仕事をしてみんなで生活していくっていうスタイルであったけれど、今はそうではなく、生活できてしまうからこそ核家族が成立する。

出稼ぎが起きると親と離れたうえで、出会いを見つけるので核家族がそもそも形成されやすい環境

・・・

・・・

結婚する率下がって離婚率上昇。有配偶率とは、結婚してる人の割合よね。てことで、70年~80年が一つの境目なんだなってわかる。

未婚:晩婚するのも70~80年代を境にしてる。

平均結婚年齢も上昇してる。年の差の変化がなくなると、同じ年くらいで結婚する恋愛結婚が増えてることが言える

出会いの場も変わってくる=親とかのコミュニティーだったけれど、今は職場や学校、出会い系など。

どっちも結婚したい人、、、。

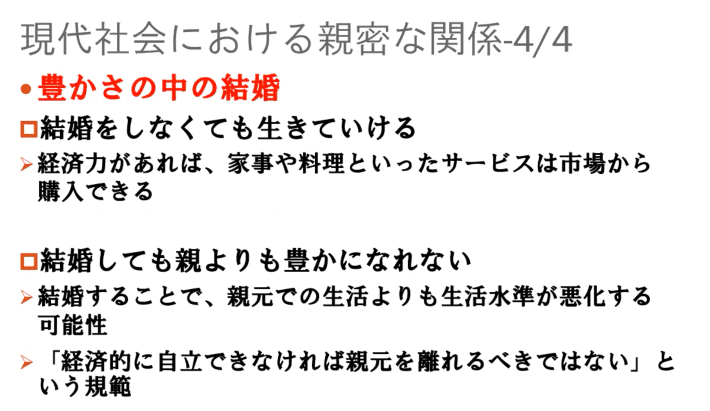

近年の理由は、経済問題が多い。まあでも、適当な相手に巡り合えないっていう機会の問題もあると、

・・・

合計特殊出生率は、15~49歳の女性を平均すると、それだけ生んでますよ~っていう見方ができる。その年に生まれた子供の平均値

完結出生児童の場合、見込みになる。

どこの国でも、戦後は少子化。日本で少子化と言われるけれど、韓国の方が少子化進んでる。

・・・

・・・

将来を見通せないから下がるのでは?

・・・

みんな、農業を行っていたからこそ家と家の結合という意味での結婚だったのに、、、

ただ、いまって、結び付けるものが情緒的なものでしかなくなって常に共依存的な関係になるのではないか?

・・・

・・・

第八回目:11/19

・・・

・・・

・・・

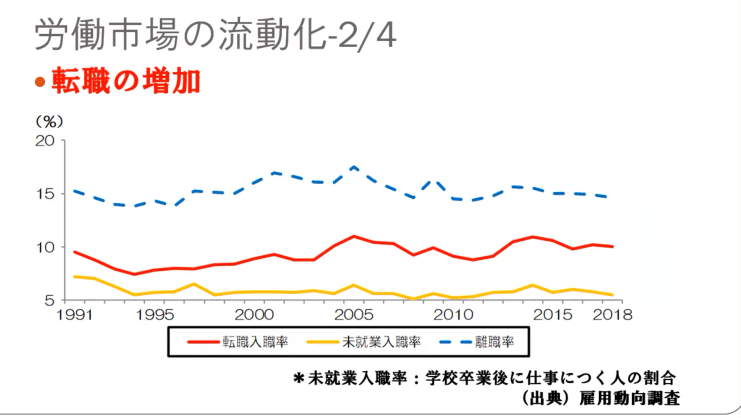

未就業入職率は低いまま。これは就活一括採用があるからなのでは?海外では、大学卒業してからすぐに働くってことが絶対ではない。

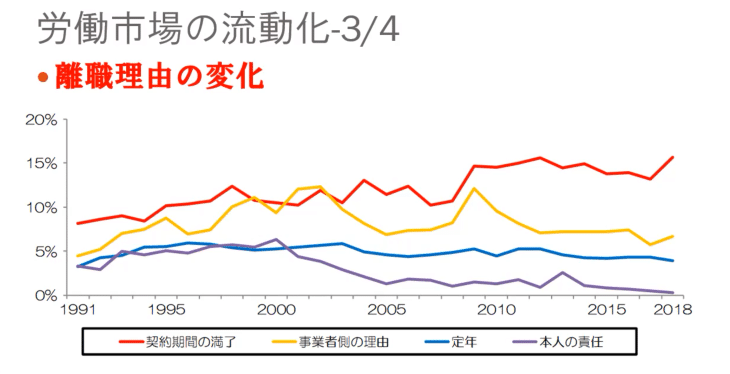

実は最近の利殖の理由は、契約期間の満期になっている。

・・・

学歴事で、非正規雇用と正規雇用の差が出てくる。

・・・

女性と男性で働き方の差が高くなってくる。

・・・

・・・

大学の方が安定している、ということはなぜ?と聞くよね、そのときに人的資本。。これだけの金を使っているので、というものとシグナルは自慢。

株を買うっていうのは、投資にあたる。それは今は利益が見込まれるか不明だけど、将来は上がると思うから買うでしょ?

・・・

・・・

・・・

・・・

親の学歴と同じ。

親の学歴事の教育進学率は、大して変わらない。

親がちゃなんて当然じゃね?っていうのが社会経済学者の考えらしい

受験っていうのは結果の不平等でしょう。機会の不平等、、

・・・

もともとは、この考えっていうのはフランスの考え、、、

第九回:12/1

・・・

でも、、、

正規雇用で働く人数は増えても減ってもない。でも非正規が増えてる、じゃあどこが減ってるの?

っていうのが、自営業者が減った。

転職転職と言われても、、、勤続年数の変化は増えてる。

昔に比べて今の方が長期間働いている人が実は多いんです。

正規雇用で働く人は、そのままずっと働くけれど非正規や自営業は不安定な状況、、、という意味での二極化の日本の雇用形態なのでは?

・・・

・・・

・・・

・・・

・・・

ジョブ型社会は欧米式で、メンバーシップ型は日本式

・・・

・・・

バブル時は、それが良しとされその後は悪いとされる、、。

・・・

・・・

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?