”税”について基礎から学びなおし(まじで基礎)

税金、、、日本の税金。じゃあ、財務省↬国税庁の意向に沿うのが正しいし、勉強するにも正しいねってことでそこから参照。

日本国憲法第30条

「国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。」

支えあいによって成立する社会

財務省よりひっぱり。https://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeisei0306_pdf/all.pdf

税の三原則

・公平の原則

・中立の原則

・簡素の原則(

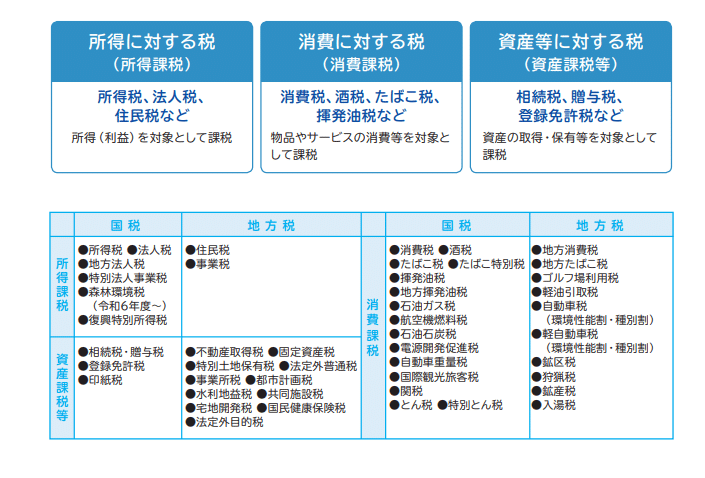

税の種類

①”何に”対して税金を納めるか

②”誰が”課税主体なのか

・・・

時々の経済社会の変化を踏まえながら、各税金の項目の改正が行われてきた。

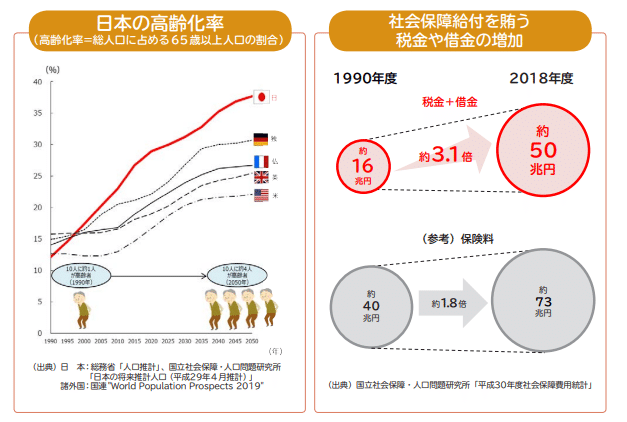

>>1989年消費に広く公平に負担をことめる”消費税(3%)”が設立>>少子高齢化のために社会保障が賄えないために、消費税(5%)になる。>>また、国民が広く受益する社会保障の財源と位置づけによって、8%に引き上げ、2019年には10%に引き上げられた。

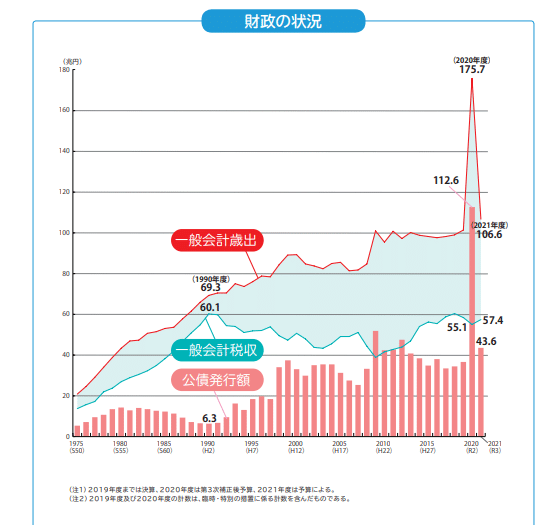

財務状況

国の税収は、訳57.4兆円を見込んでいるが(本来は、その年の歳出は、その年の歳入で補わなければならないが…)、今年度の予算では補えないために、公債金、借金をしている。

これ、要するに子や孫の世代に負担を先送りしていることになる。コロナもあって、歳出が拡大。

所得税に関して

利益に対して課せられる税金>>収入の性質によって10種類に分けられる。

※仮想通貨は、雑所得に分類

※総合課税とは、各種の所得金額を合計して所得税額を計算するもの。他方で、分離課税とは、一定の所得については、他の所得金額と合計せず、分離して税額を計算し(この点が総合課税制度と異なります。)、確定申告によりその税額を納めることとなります(この点が源泉分離課税制度と異なります。)

すごく簡素化すれば、総合課税は所得の種類関係なく合算して課税されるもの。分離課税は、他の所得とは切り離して課税されるもの

消費税に関して

消費税、または付加価値税

以下、抜粋内容。

社会保障の財源は、基本は保険料による支え合いですが、保険料のみでは負担が現役世代に集中してしまうため、税金や借金も充てています。また、日本は急速に高齢化が進んでおり、高齢化に伴う社会保障の費用は増え続け、税金や借金に頼る分も増えています ~ 私たちが受益する社会保障の負担をあらゆる世代で分かち合い、現在の社会保障制度を次世代に引き継ぐためには、安定的な財源の確保が必要です

~消費税率引き上げによる税収分はすべて社会保障に充て、、、。

・待機児童の解消について

全国の待機児童、最少5634人 コロナの影響浮き彫り 厚労省

・幼児養育無償化

幼児教育・保育の無償化について(日本語)

・年金支給額について

令和3年4月分からの年金額等について

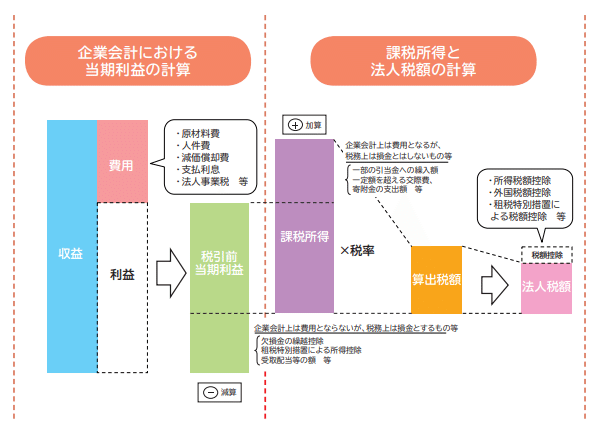

法人税に関して

法人税は、法人の企業活動によって得られる所得の大して課せられるもの。

学習・入門

国税庁からひっぱってくる

>>https://www.nta.go.jp/taxes/kids/kyozai/index.htm

税金には、国(税務署)に納める国税 - 地方(都道府県や市区町村)に納める地方税がある。

所得税や消費税は国税

住民税は地方税

国の歳入は、税金6割 - 公債金(国が借りて集めた資金 - 借金)が4割になってる。

反面、歳出。ちなみにこれ小学生向けな教育サイトやからって簡素化してるけど、通用表記は以下。

一番大きく占めるのは、”社会保険”

・医療:病気になった時

・年金:受給額の一部は税金から

・介護 等

昭和30年ごろは、生活に困っている人や失業した人を 助けるために、多くの税金が使われていました。でも現在は、お年寄りの人が増えたため、税金は医療、年金や介護(言葉の意味)などに多く使われるようになっているんだよ。

・・・

公共事業

・上下水道の整備

・道路整備

・公園、港、空港などの 整備、森林を守る活動 等

・・・

文教および科学振興

・公立の小・中学校の場合、教科書や教室にあるパソコン、実験器具や体育用具等(※公立の小・中学校の先生の給料にも、わたしたちが納めた税金で支払われています。)

・新開発等

・・・

その他(経済協力費)

は、苦しみ困っている人たちが多くいる国を助けるため、お金を貸してあげるだけでなく、ダムや道路、病院をつくったり、病院で使う薬や注射器などを送ったりしています。このような活動を「政府開発援助・ODA(オーディーエー)(言葉の意味)」といい、わたしたちが納めた税金が使われています

・・・

ちなみに詳細。

※一般会計とは、国の基本的活動を行うのに必要な歳入、歳出を経理する会計のことをいいます。特別会計とは、国が行う特定の事業や資金を運用する等の目的で一般会計と区分して設けられた会計のこと

・・・

税金の使い道は、内閣で、1年間(4月~翌年3月)にどれくらいの税金が納められるのか、また国の仕事に必要なお金はどれくらいかという予算案を作り、国会に提出します。

税金の使い道の中には、国債費を返すためってこともあるので(返すためのお金や利子を払うため、税金を使ってる。)

※公債金は 年々増え、令和3年度では返さなければならないお金が約990兆円になると見込まれています。このお金はわたしたちが納める税金の約17年分に相当。

・・・

税金に関する法律は、国会で決められる。中でも、財務省主税局(言葉の意味)では、国会(言葉の意味)で話し合うための案を作っています。

学習発展編

*税金の種類

消費税

税率 は7.8%、 地方消費税の税率 は2.2%、これらを合わせて10%の 税率になります。※ 消費税等とは、消費税(国税)と地方消費税(地方税)のことをいいます

・・・

*所得税

税率は、所得が多くなるほど段階的に高くなる累進税率になってる。支払能力におじて公平に税を負担する仕組み。

・・・

*住人税

「住民税」は住民(や会社)が平等に負担する金額(均等割)と、前年の所得の額に応じて負担する金額(所得割)から成り立っています。

・・・

1. 「どこに納めるかによる分類」

2. 「納め方による分類」

3. 「何に対して課税するかによる分類」

・・・

社会保障給付費の推移

・・・

公共事業費内訳

・・・

文教及び科学振興費:全体の5.7%

・・・

1年間の歳入歳出の予定を示した計画のことを予算という。

予算案は、国会の議決を経て初めて”予算”として成立する。

・・・

うなぎぼりに増える公債

・・・

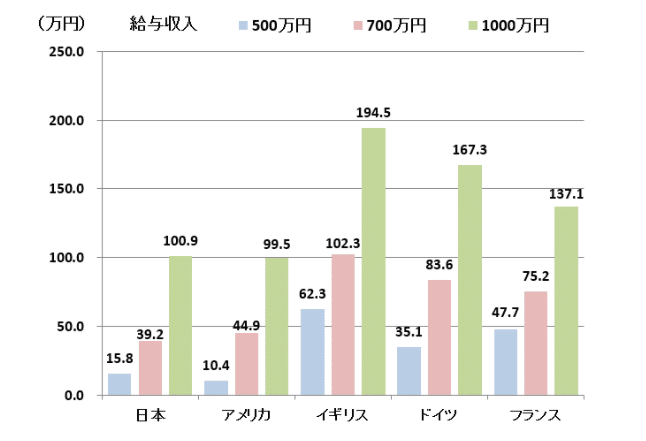

税の国際比較

*消費税

*所得税

・・・

国税に関する組織

財務省主税局:税に関する法律/制度の規格/立案

国税庁:徴収する場所

>>国税庁の下には、全国に11ある国税局と沖縄国税事務所があり、さらにその下には、最前線で納税者と密接なつながりを持ち、税金の賦課・徴収を行う524の税務署があります。

学習応用編

消費税に関するあらまし

■身近な税金、「消費税」の歴史

1988年 消費税法成立

1989年 消費税法施行 税率3%

1997年 税率5%に引き上げ

2004年 「税別」表示から「総額表示」義務付け

2014年 税率8%に引き上げ

2019年 税率10%に引き上げ(軽減税率8%導入)

・・・

税金とは

・・・

税金の歴史:アメリカ編

1765年 ●英・印紙条例制定(新聞、書類等への課税)

●印紙条例反対決議案

(ヴァージニア植民地協議会代表パトリック・ヘンリーら)

→「代表なくして課税なし」

●各地でイギリスに対するボイコット運動

1766年 ●英・印紙条例廃止

1767年 ●英・タウンゼント条例(茶、紙、ガラス等への課税)

1770年 ●ボストン大虐殺→茶以外の課税停止

1773年 ●ボストン茶会事件

1774年 ●英・ボストン港閉鎖

1775年 ●独立戦争(~1783年)

1776年 ●米・独立宣言

アメリカにおいて、イギリスが不当に行った課税(背景にあるのは、イギリス重商主義政策:輸出することで利益を上げましょうっていう政策ゆえに、輸出先をめぐる争い。- フレンチ=インディアン戦争 → 結果、英国は課税することで資金繰りをなんとかしようとした。)から「代表無くして課税なし」というあの言葉に繋がる。

この課税に反することからアメリカ独立宣言に繋がる。

税がきっかけとなり、アメリカ独立戦争は起こりました。そのため、アメリカ人には、自分たちの国を築き上げたという自覚・思いがあることから、税を進んで納め、その使い道にも強い関心を持っています。

(あくまで国税庁の言葉そのまま抜粋)

・・・

・国税庁は、内国税の賦課・徴収を担当する行政機関であり、昭和24年に大蔵省(現、財務省)の外局として設置。

・国税庁の下には、全国に12の国税局(沖縄国税事務所を含む)

・税務署は、国税庁や国税局の指導・監督の下に、国税の賦課徴収を行う第一線の執行機関であり、納税者と密接なつながりを持つ行政機関

国税調査制度のあらまし

・・・

・お給料として年間630万円(税収) - 借金返済237万円(国債費)

=実際に使える残りのお金は約393万円

・家計費(一般歳出等)として年間約829万円を必要

393万円 - 829万円 =436万円を新たに借金

結果として、借金まみれ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?