日本文学の光と陰Ⅱ(月2)

第一回目:文学とはなにか

文学 - 小説 - 物語の違い

言葉によらない物語

現在の小説と物語の設定:小説は、散文で書かれているもの。他方で物語の中でも”書かれている”ものもある。

つまり、物語の中での虚構上の書き手が存在する。

・・・

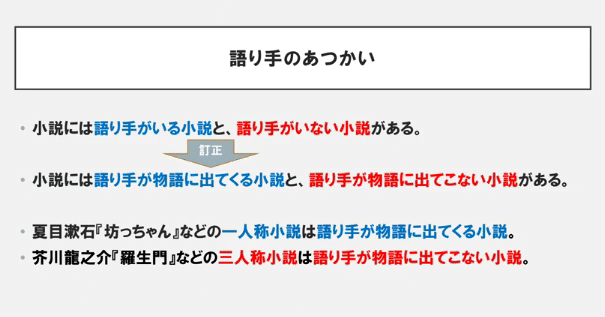

ただ、三人称小説において「誰が」この男や下人と呼ぶのか、という問題が残る。

なので、語り手というのは”いる””いない”ではなく、その物語に登場するか否かの問題となるだけである。

私事の物語なのか、神様から見た物語なのか、、、

-------------------

かつては、作者と作品を紐づけて考える作品論が主流であったが、今はもっと自由という考え方から、テクスト論が登場する。ただ語り手を完全に無視することは、ありえないので様々な例がでてくる

・・・

作品ができるまでの過程

①プロットの作成(創作ノート:作家によりけりなスタイル

例:森鴎外は、0~10まですべてを考えてた

②執筆:現代はほぼほぼPC。

③ゲラを作られる

④初出(はじめて世の中にだされる:一般人はここで読める

⑤単行本に

⑥文庫本に

”本”について考えるときに、初出と単行本との差を考えるときは”作者がなぜ単行本化にあたって書き換えたのか”を考えるので、その点において作品論となりえる。

他方で、当時の人々について知りたいときは初出についてみるのであって。単行本との比較はしなくてよい。

※道徳的読み:教訓めいたものがあると思うこと。ただしこれは、自分がそのように”読みたい”だけ。

作者の意向をかんがえるのであれば、補助資料を読め。

第二回:現実感(リアリティ

・・・

・・・

フィクションとは、”嘘” = 事実ではない という意味。ただし、嘘は事実でないことを”隠さなければいけない。しかしフィクションはばれても問題はない。

想定された聞き手を考える必要がある。ここでは、話し手目線の聞き手になる。ってことで、まず考えるのは、現実との比較で事実かどうかを比べること。

ただし、小説では、それ自体が現実ではないが故に事実をどう捉えればいいのかわからない。

・ねこがいる:対象

・ねこをみる:認識

・「ねこがいるよ~」:表現

社会的な決まりで言葉を使ってる。

日本語には、それ自体で意味を持つ”単語”と、それ単独で意味を持たない”機能語”で構成されている。

現実の世界と言葉の世界には、ズレがあってそれを使うことでフィクションを語ることができる。

リアル:現実

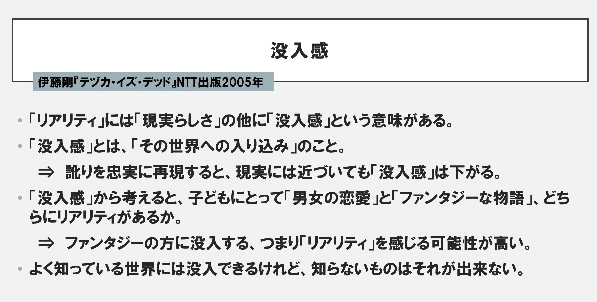

リアリティ:現実感(何をリアルだと感じるのか

これを言い換えれば、現実らしさ

>>人は、現実と向き合う前に”現実感”と向き合って現実を見ている。

リアリズム:現実に忠実であろうとする主義。要は、現実感を写し取る

現実らしさ、というのは”没入感”も関係する。

現実との比較として、事実かどうかは関係なく、それがリアリティがあるかどうか、つまり私-現実の間にある、現実らしさを損なわないかが大切。

第三回:児童文学について

絵本がイメージされやすいけれど、絵本=児童文学ではない。

ちなみに、絵といえば漫画ではあるけれど、実は漫画は漫画でも読む順番等を考えるとムづかしい。

ってことでまず考えるのは、”児童”ってなに??っていうところ。学校教育法に関して言えば、小学生のこと。児童福祉法では18歳に満たない人のこと。=幅が広い。

・・・

これを踏まえて、今回の授業では”狭い意味での児童文学”を扱っていく。要するに、小学生くらいを対象にしたもの。

この子供の定義の違いは、法律のできた時期に関係している。というのも、民放は明治に決められたもので(明治時代には、16歳で大人に扱われてきた)、児童福祉法は昭和にできた。

>>何歳までを子供なのかは、時代や社会によって決められる。つまり、”子ども”は社会や時代によって定義されるものである。

・・・

現代にように”子供”の概念が確立されたのは、大体17世紀ころである。

・・・

元々子供の概念がなかったが故に、子供用に作り替えたものもある。

昔話:神話/伝説/昔話

>>どれも昔の話などで、昔話に分類される

・神話:神様を主人公にしたものであり、世界の起源を語ることが多い

・伝説:普遍的なものではなく、具体的な地名と結びついてること

が多い

・昔話:通過儀礼な物語ばかり。

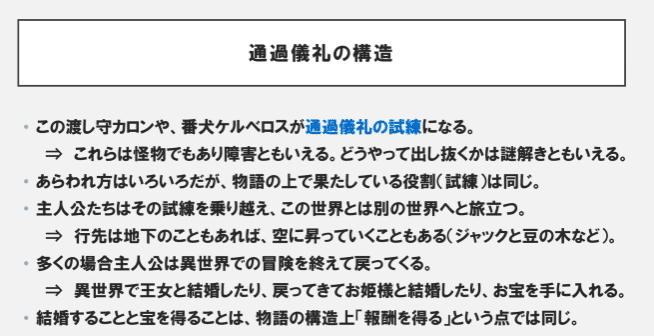

通過儀礼とは要するに、何か問題があって、その試練に立ち向かって、、、ってお話。その試練に立ち向かう術は、障害を乗り越えるという意味でもあるし、出し抜くとかそういう謎解きでもある。

通過儀礼のゴールは、子供が大人になるという儀式とでも考えられる。これは少年/少女が日常とは違う場所に出かけ、そこで何かの冒険をし、成長して帰ってくるというようなお話が児童文学と関連しているのではないか

第四回目:通過儀礼

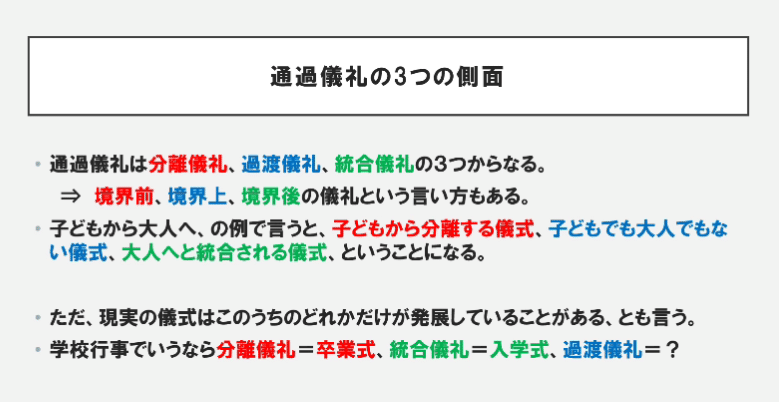

通過儀礼というのは、「何かから何か」に移動する際には、何かしたの儀式が行われるという。

その儀式は、全ては通過儀礼ではないけれど、どの儀式も通過儀礼の側面を持っているのではないか?例)入学式/結婚式等

通過儀礼は、以上3つのものを含めたものをいう。

①もともと存在していた環境から離れるための試練

②その試練の中での環境

③最後にはでてくる際の試練

簡単に言えば、、、

①異世界召喚

②異世界生活

③異世界かむばっく

リアルは、異性生活なんて場面がない。

社会っていうのは、そんな綺麗に分割されているものではない。

元ある秩序を壊すことが、分離であって、それを結合して秩序を作り直すっていうまでの間のことを過渡という。

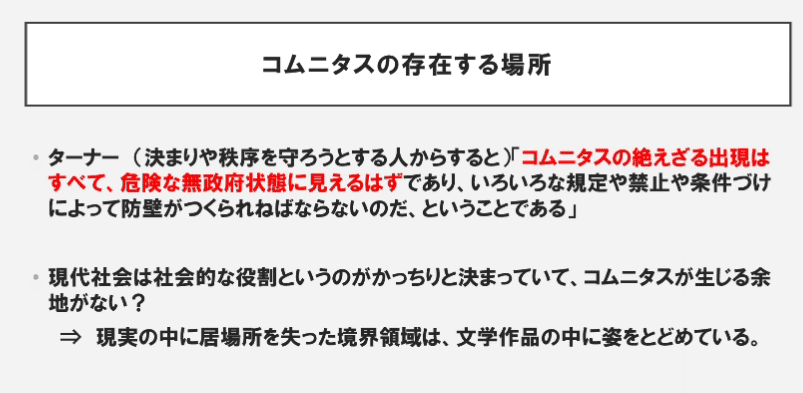

現実社会には、コムニタス=秩序が壊れた世界がないのは、秩序が壊れた隙間がない。予知がない。

・・・

・・・

ローラシア神話は、”流れ”を持っている。ある程度の秩序が存在している。世界が作られる↬男女がいて↬様々なものが生まれるというような流れを持っているけれど

ゴンドワナ神話はそれがない。断片的でしかない。

・・・

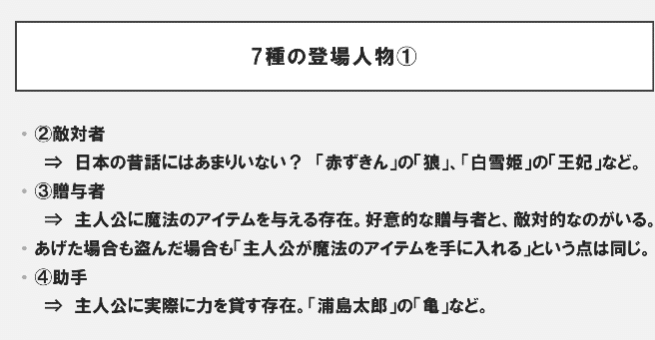

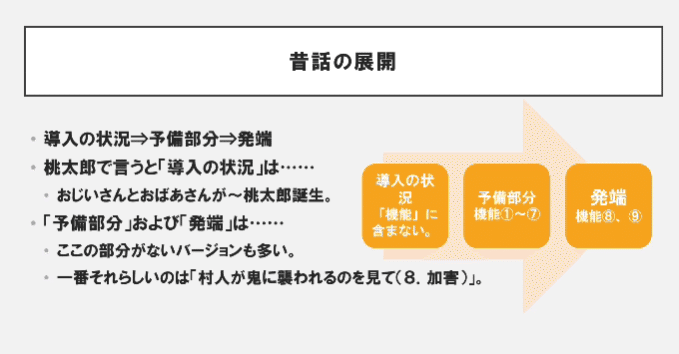

物語における機能がある。

機能は、昔話における登場人物の行為のこと。

ただし、登場人物とひとくくりにしてもそこには7種類の部類わけがされている。

・・・

・・・

物語は、抽象化できる。

第五回:物語の抽象化

「英雄神話」の構造は、、、

・日常生活から旅出す:出立パート

・とてつもない力に出会い決定的勝利:イニシエーションパート

・仲間に出会い、日常に:帰還パート

例)浦島太郎

・亀を助ける→竜宮城→日常

①

⑤クジラの腹の中のイメージは、試練を成功して乗り越えるパターンであり、クジラは試練に失敗することで怪物に飲み込まれるということからくる。

①日常:主人公の日常生活-主人公の特殊な出生が語られる

※何も始まっていないからこそ、

読書や観客を引き付ける必要が現代ではある

②「冒険への誘い」:形式はいろいろ

王様のお誘い、偶然の出来事、両親の留守、いつもと違う出来事

※主人公は冒険を拒否することもある、、、例)ヘンゼルとグレーテル

④賢者との出会い:魔法の道具や助言、自然を超越した助けをくれる

※日本の場合、偶然話を盗み聞くパターンも多い。

・・・

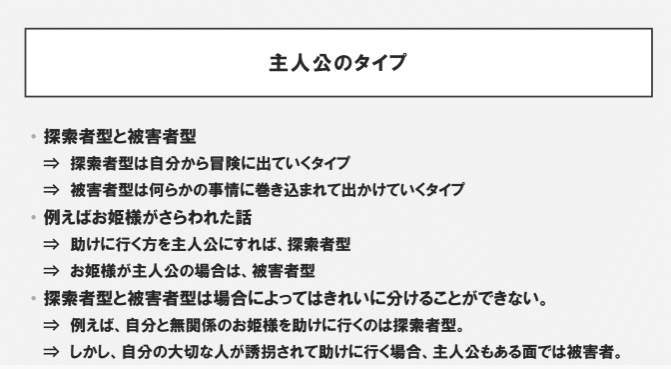

主人公のタイプ

・探索者型

・被害者型

・・・

②メンター(賢者):主人公を導き存在(師匠

③ガーディアン:門番や万人、最終試験として立ちはばかる人

④ヘラルド(使者):主人公を冒険に連れ出す存在

例)ドラゴンボールでいう、ブルマのような、、、

浦島太郎でいうところの、カメさん

④シェイプシフター(変化するもの)

・・・

もちろん、そうに分けられない。ハリーポッターにおけるスネイク先生がその立場になっているのでは。

⑥シャドウ:もう一人の自分、自分の中の影の部分、物語における悪役、主人公の対になる存在。主人公が闇落ちする人とか、、、

⑦トリックスター:いたずら者、お調子者、周囲をかき回す存在

![]()

・・・

第六回目:抽象化の方法論

・・・

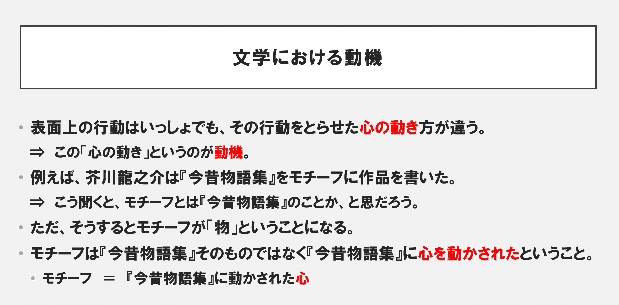

要するに、表面上の行動は一緒でもその行動をとらせた心の動きが違う。その心の動きというのが動機を指す。

モチーフというのは”モノ”ではなく、”心”の動きになる。

・・・

ただし、モチーフには”モノ”のこともある。美術におけると題材や要素のことだったりもする。

ひとつの作品の中にテーマは複数あるっていう。

作品一つにテーマがあって、それを個々に見ていけばそれ以上展開できないテーマが存在する。これが物語の最小単位であり、一番小さな物語だと言える。

・動機は心の中のお話

・題材は主に単語で表すこともできる

・物語の最小単位

①作品をまず、細かい単位に分けていくことが抽象化する第一歩。

三十八歳になる調律師の留美子さんは、依頼されたピアノのチューニングを、いつも一音、わずかだけに外しておきます。

![]()

②このように抜き出したモチーフが作品中でどのような働きをしているのかを考えてみる

10年前というキーワードから、「留美子さんは38歳になる」が関連付けできるので、自己にあったのは28歳の出来事と分かる。⇎事故にあうまでは、違う職についていたのではないか?

![]()

・・・

・・・

この文章中で「何日も雨が続く」というモチーフと関連するのはどれなのか?

薄曇り、というのは留美子さんの心情、つまり心の中のお話。でも手紙を読み終わった後に、「窓から朝日がのぞきました」という表現方法=モチーフが、留美子さんの心が晴れたことを意図している。

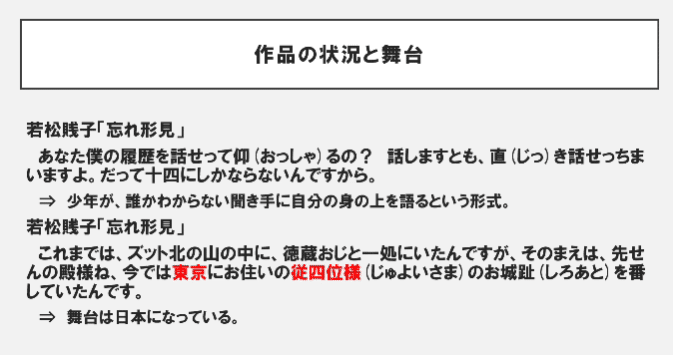

第七回:日本の児童文学

・・・

外国のことを日本のように書き換えることを翻案と言われる。当時は著作権もゆるゆるなので、、、。

・・・

年齢の差というのは、数え年と満年齢というのがある。

・・・

・・・

・・・

・・・

・・・

視点=世界の見え方、見る位置のこと。

・・・

・・・

設定している一人称のほうよりも、作者の色が濃く出てしまうこともあるのでその点は考えなきゃいけない。

また一人称であれば、その人の考えや見方のフィルターがかかっていることがあるのではないかって疑える。

客観性がない。

・・・

第八回:

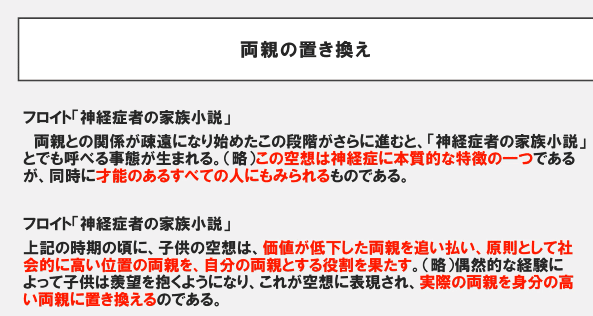

オイディプスというギリシャ神話のお話、、、。(宿命により、知らずして父王を殺し、生母を妻としたが、事の真相を知って自ら両目をえぐり取り、諸国を放浪して死んだ。)

というような主人公が捨て子っていうのは世界的に多い。

・・・

大きくなればなるほど、見える幅が広くなる。だからこそ”考える”暇ができてしまう。その考えが発展することで物語になっていく。

・・・

・・・

・自分が子じゃないという空想

・他の両親がいるのではないかという空疎

・父親が別にいるという空想

・自分の兄弟が違う

このような空想は基本手には、リアルよりも高貴な存在としてあがめられる

・・・

・・・

第八回:海底軍艦

・・・

物語のタイプにはに種類あり、、、

1.考えさせるタイプ

2.次々と話しを展開していくタイプ

・・・

第九回:赤い鳥

・・・

・・・

・・・

・・・

・・・

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?