中年美大生だった私が卒業論文の調査段階で捨てるのは惜しかったアイデアを書きなぐって、実際にミニFM局をつくることになった話(2)

こんにちは、前回では「鉄工島フェスティバル」の「アイデアジャンボリー」に応募した経緯を描きました。ひどい乱文でたまにすこしずつ修正してますので、生ぬるいうどん感覚でご覧ください。

さて、このアイデアジャンボリーはウェブでの応募だったのですが、本当に思いつきでした。「書きなぐった」という表現は本当は「描きなぐった」のほうが正しいかもしれないですね。

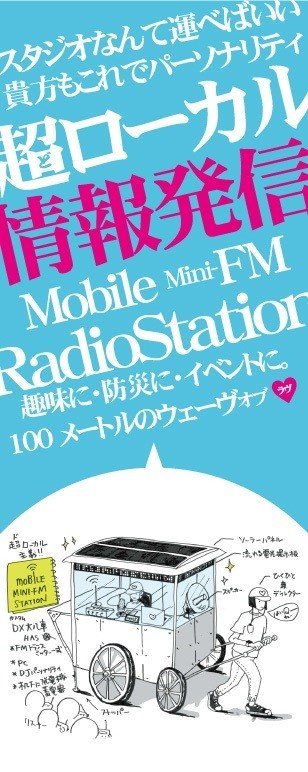

この締め切りは2018年10月中旬でした。そう、応募当時の私はお察し「卒論の草稿をだしたものの教授からの返信が来ず、触るもの皆傷つけたナイフのような中年美大生(a.k.aイライラおばさん)」でした。そんな中、なぐるように書いて応募しました。それがこのイラストです。タッチはかわいいんですけどね(自分で言っちゃう)。

脳内にある大八車(リヤカー)のイメージで描いたため、パースや人間の縮尺も狂いまくりでお恥ずかしいかぎり。そして、予算も知識もないのにソーラーでやりたいなぁ、流れるLEDで見えるラジオ化したいなぁ、と妄想フルMAXです。

このアイデアジャンボリーはグランプリを獲得すると「アーティストしてフェスに招聘」と「アトリエ1年利用権」の副賞付きでした。

・選考はプレゼン

・フェス当日の観客の投票

によるもの。

プレゼン審査は、2018年の11月初旬におこなわれました。審査員はアーティストである田中偉一郎さん、岩沢兄弟さん、そして実行委員長(須田鉄工所所長)でした。そのほかには、実行委員の方々(寺田倉庫・伊藤さん等)、他の応募者の前で作品のプレゼンをノドをカラカラにしながらしました。人前でしゃべるのは何より苦手な私がプレゼンですよ。。。

コンペティターは20組弱がいらっしゃったと思いますが、私だけ他とちょっとちがって情報発信装置。プレゼンでは「これに(毒)蝮を載せたら最高だよね~」とか「昔の紙芝居みたいで子供が付いてきたら面白い」とか他の方よりもさっぱり終わってすこし拍子抜けでした。

フェス当日の観客の投票の様子に関しては用事があって現地に行けなかったので不明ですが、フェス来場者が投票してくださったようです。そのときの選挙ポスター的につくったのがこちら(縦B2サイズ)。投票してくださった方々、ありがとうございます!

その後、年末に「メールで結果がでたよ、詳しくはWebで」みたいな超スナック感覚で発表がありました。

また『鉄工島アイデアジャンボリー 』の結果も報告されました!

— 鉄工島フェス 2019|11.3 開催 (@tekkojimafes) December 30, 2018

グランプリは、Naomi Yamaguchiによる「Mobile Mini-FM Station~ドローカルの情報発信!~」に決定しました。

来年の鉄工島FESに向け、これから1年かけて制作が行われる予定です。https://t.co/AActw0ePvt

来年も宜しくお願いします!

本人には受賞の個別連絡がなく、やりたかったシーンできなくて残念。

(こういうの、ちょっとやりたかった笑 出展:https://giphy.com/)

グランプリを頂戴したのはちょっと意外なメディウムだっただけかもと思っています。立体作品でもなくパフォーマンスでもなく、放送。そんな気がします。

おそらく、会場にいる人のなかで「ミニFM」という文化に触れた人が少なかったせいもあるかもしれません。無理もありません。ツイッターやFacebookはおろかインターネットもない時代(1980年くらい、昭和!)に自分発信といえば、自分でミニコミをつくったり、ラジオや雑誌に投稿したりと手段は限られてました。そこで「ミニFM」が機械がちょっと詳しい男子なんかの間で流行りの兆しをみせました。『POPEYE』(1979年7月25日号)には「電波小僧」「100m放送局」「中継やっちゃおう」というキャッチが並びます。

(女性雑誌にはこういった特集がなかったはず。ミニFMがテーマの少女漫画はあった気がする・・・)

という私もミニFMといえば父親がお遊びで作った(らしい)ミニFM装置があるくらい。

(こんなやつ。周波数は108mHzに固定。煩悩かよ・・・)

最近発売になった飯田豊さんの著書『メディア論の地層』には「ポストメディア」の考古学――ミニFMをめぐる思想と実践を手掛かりに」というミニFMに関する項目もあって、今5回目を読み返しているところです(仕事しろ!)。

今回は長くなってしまったので、(たぶん確定申告後に)につづきます。

乱文ご容赦ください。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?