【まとめ】 2023/1/16 13:49 小笠原諸島西方沖を震源とする地震について(第2報)

※画像をクリックすると出典のウェブサイトに移動できます。内容の誤りなど、ご指摘がございましたらコメントやTwitterのリプライ、あるいはDMにてお願い致します。

文末が「〜でしょうか。」のような形の場合は個人的な推測を含みます。

事実であるとは限りませんので十分注意してください。

また、情報は随時更新していますが、更新は手作業のため常に最新の情報であるとは限りません。

1.地震の概要

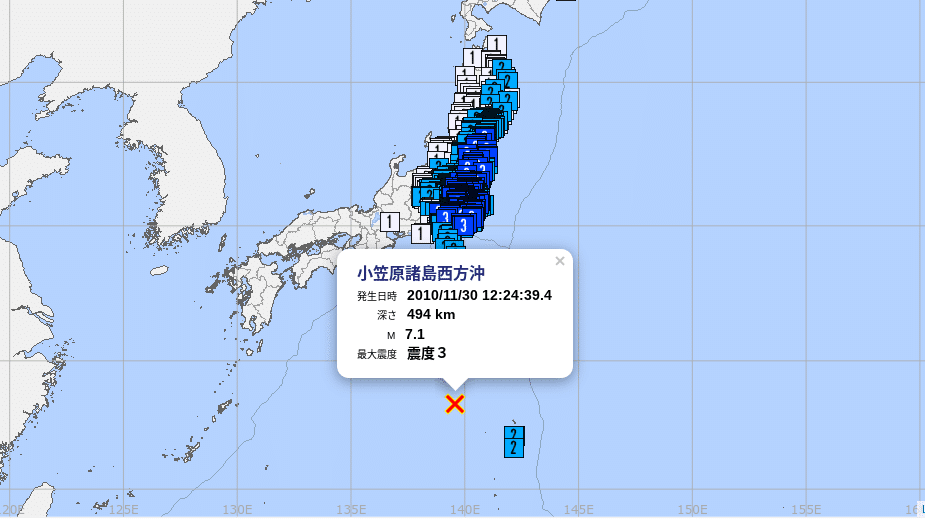

2023年1月16日13:49(日本時間)頃、小笠原諸島西方沖(北緯28°58.8' 東経139°44.0')を震源とする最大震度3の地震が発生しました。この地震による津波はありませんでした。

震央は小笠原諸島西方沖で、震源の深さは約422km、地震の規模はMj5.9と推定されています(気象庁暫定値)。最大震度3を観測したのは東京都小笠原村でした。

2.地震動について

気象庁によると、この地震では東京都小笠原村母島と同村の父島三日月山(いずれも気象庁設置)で震度3を観測しました。

また、関東地方の各都県と福島県、宮城県の一部の震度観測点で震度1を観測しています。

【震度3】

<東京都>小笠原村

【震度1】

<宮城県>岩沼市

<福島県>郡山市,いわき市,須賀川市,田村市,玉川村,双葉町,浪江町

<茨城県>日立市,石岡市,笠間市,筑西市,坂東市

<栃木県>宇都宮市,鹿沼市,益子町

<群馬県>桐生市,沼田市,渋川市,邑楽町

<埼玉県>さいたま市緑区,熊谷市,加須市,春日部市,久喜市,宮代町

<千葉県>千葉市美浜区,館山市,勝浦市,市原市,鴨川市,君津市

<東京都>千代田区,中央区,港区

<神奈川県>横浜市中区

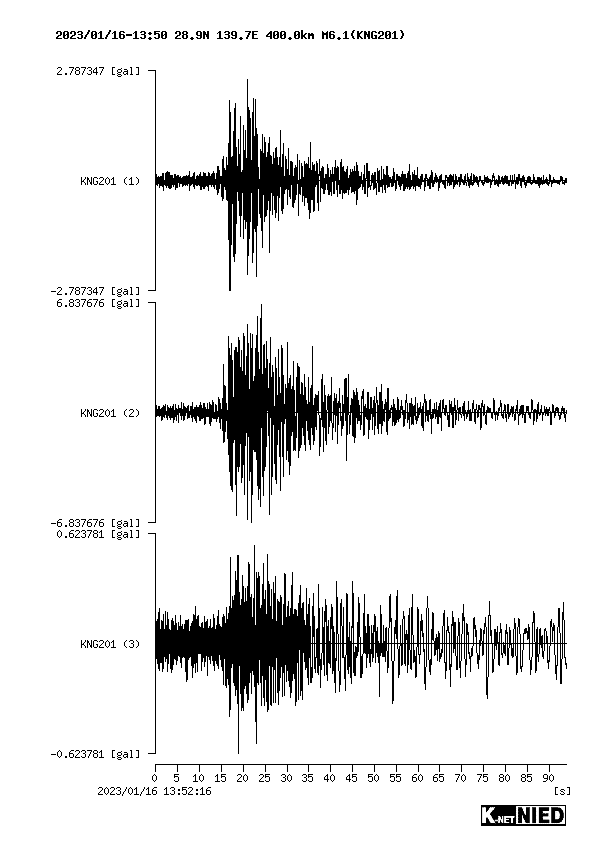

防災科学技術研究所のK-net/KiK-net強震観測網によると、

房総半島沖の海底(北緯34.5956°、東経139.9183°)に設置されたK-net平塚ST1観測点(KNG201)(震度観測点でない)で震度2(計測震度1.9)、三成分合成最大加速度7.0gal(=cm/s/s)を観測しています。

震央距離は632kmです。

また、栃木県今市市内のKiK-net今市観測点(TCGH11)(震度観測点でない)で震度2(計測震度1.5)、三成分合成最大加速度6.5gal(=cm/s/s)を観測しています。

震央距離は868kmです。

P波及びS波を主体とする波形が映っています。深発地震のため実体波の伝播が明瞭にみられます。

14:00頃と14:05頃に反射波が映っています。実体波がCM境界で反射したもの(PcP/PcS/ScP/ScS)でしょうか。

気象庁によると、この地震で長周期地震動階級1以上は観測されていません。

3.地震のメカニズ厶

気象庁のCMT解(速報値)では、東西方向に圧力軸を持つ、南北に走り西側傾斜の高角正断層、あるいは東南東-西北西に走り南南西側傾斜の右横ずれ正断層の型となっています。

これは下半球等積投影された震源球なので、横から見ると、伸張応力というよりはプレートの沈み込みに伴う圧縮応力がはたらいて地震が起きたということが推測できます。

Mw6.4で、セントロイドの位置(緯度,経度,深さ)は(28°49.5'N,139°46.2'E,427km)です。

※全世界のCMT解と国内CMT解では、使用観測点数、V.R.ともに後者の方が大きいので国内のものを掲載しています。

この地震は沈み込んだ太平洋プレート内部(スラブ内)で発生した地震です。

この領域における詳しい過去の地震活動については、過去の地震活動の項目で取り上げますが、ここでは特筆すべき2015年の巨大超深発地震と比較して考察していきます。

2015年5月30日20時23分頃、小笠原諸島西方沖の深さ682kmを震源とするM8.1の巨大地震が発生しました。この地震は非常に特殊かつ驚異的な地震でした。682kmという深さは通常は下部マントルにあたり、日本の深発地震史上でも特に規模の大きな巨大地震がこのようなところで発生したことは驚くべきことでした。(ここから先の説明は著作権の関係で画像をあまり出さないので、下の方にあるJAMSTECのプレスリリースのリンクから資料をご覧いただくことをおすすめします)

近年の(この地震自体近年ですが)、地震波速度構造を始めとした調査により、伊豆・小笠原海溝から琉球海溝の東にかけて、分厚いところでは深さ450~700kmほどの間でP波伝播速度の高速異常が見られることがわかっています。

これはこの領域が周辺に比べて固くなっていることを意味します。つまり、伊豆・小笠原海溝から沈み込んだ太平洋プレートのスラブは、深さ450km付近まで沈み込んだ後に上部マントルの底付近で横たわり、西へと大きく広がっていることがわかったのです。

この「横たわるスラブ」は「スタグナントスラブ」と呼ばれるものです。

下部マントルの最上部は24GPa程度の圧力がかかっていると言われています。

カンラン石に含まれるケイ酸マグネシウム(MgSiO3)は、13GPa付近で変形スピネル構造へ、17GPa付近でスピネル構造へ、そして23GPa付近でペロブスカイト構造へ…

というふうに、その温度と圧力によって幾度か相転移します。

そのため、下部マントルでは比重の大きいペロブスカイト構造への相転移が起こっていて、スラブはそれに対して相対的に比重が軽くなってしまい、それ以上沈み込めなくなってしまいます。

すると、それらは上部マントルの底に大量に滞留するのでスタグナントスラブが形成されると考えられています。

しかし、スタグナントスラブは永遠にマントルの境界に溜まり続けるわけではありません。溜まったスタグナントスラブはその一部が熱と圧力の影響を受けて、相転移を引き起こします。すると、変性した部分は密度を増し、少しずつ下部マントルへと突き抜け始めるのです。

下部マントルへ沈み込みを始めたスラブの一部は、塊となって外核へ向けて沈んでいきます。これを、メガリソスフェア(メガリス)と呼びます。こうして発生するマントル内の下降流は「コールドプルーム」と呼ばれ、これがマントル対流の一つの要素となっています。

そして、2015年の小笠原超深発地震は、スタグナントスラブがコールドプルームとして沈みこみ始める「前兆」であると言われているのです。その根拠として、

・スタグナントスラブが下部マントルに突き抜けかけている場所が震源になっている

・圧力軸がほぼ鉛直方向である

・余震がほぼ鉛直方向に分布している

などが挙げられています(詳しくは、JAMSTEC(海洋研究開発機構)のプレスリリースを御覧ください)。

一方で、今回の地震は深さ400km付近と、2015年の地震と比較すれば浅い地震になっています。つまり、今回の地震はスタグナントスラブの沈み込みが直接的に関与した地震ではなく、スタグナントスラブに達する前のスラブ内で発生した地震と言えそうです。

2015年の例の地震のCMT解を見てみると、

震源球を真上から見たとき、北東-南西方向に圧力軸を持つ低角左横ずれ断層(正断層成分を含む)、または高角正断層となっています。

これは下半球等積投影された震源球なので、これを横から見るとプレートの沈み込みに伴う圧縮応力を受けて発生していることが分かります。

2015年の地震の発震機構は今回の地震とあまり大きくは変わらないように思います。

しかし、このスタグナントスラブを取り巻く状況をみてみると、どちらもSlab pullによる同じような応力を受けていることは直感的に納得できるのではないかと感じます。

つまり、今回の地震は小笠原諸島西方沖のスラブ内で起こる一般的な深発地震の1つと見ることができ、2015年の地震はそれらが新たなフェーズへと移行しようとしていることの前触れとなる特殊な地震であった、という考察ができます。

4.緊急地震速報

気象庁は13時50分54.9秒に地震波を検知し、地震波検知から3.9秒後の13時50分58.8秒に緊急地震速報(予報)を発表しています。緊急地震速報第一報提供の段階でS波が到達していた地点はありませんでした。一般向け緊急地震速報(地震動警報/特別警報)は発表されていません。

5.過去の地震活動(1970年以降・M≧7.0)

1970年5月27日21時05分頃、今回の地震の震源から南東方向の地点でM7.1の地震が発生しています。震源の深さは350kmです。

今回の地震との関連性は不明です。

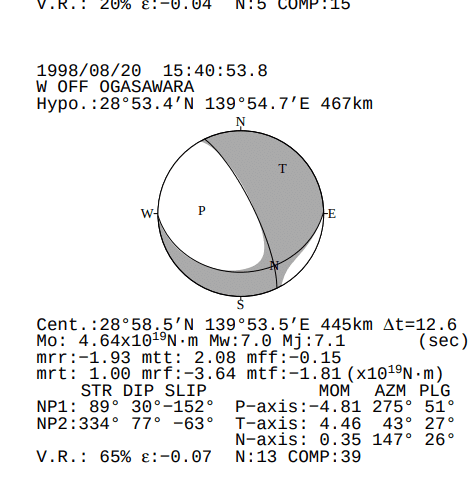

1998年8月20日15時40分頃、今回の地震の震源から近い地点でM7.1の地震が発生しています。震源の深さは467kmです。

気象庁のCMT解では、画像5.3に示す通り、東西方向に圧力軸を持つ、北北西ー南南東に走る北東側傾斜の高角左横ずれ正断層、あるいは東西に走る低角の正断層成分を含む右横ずれ断層の型となっています。

2000年8月06日16時27分頃、今回の地震の震央付近でM7.2の地震が発生しています。震源の深さは445kmです。

気象庁のCMT解では、画像5.5に示す通り、東西方向に圧力軸を持つ、北北西ー南南東に走る東側傾斜で高角の正断層、あるいは東西に走る南側傾斜の低角右横ずれ断層(正断層成分を含む)の型となっています。

2015年5月30日20時23分頃、今回の地震の南寄りでM8.1の地震が発生しています。震源の深さは682kmです。

この地震の詳細は、3.地震のメカニズム の項目を御覧ください。

6.直前の地震活動

2023年1月15日13:42(日本時間)頃、鳥島近海を震源とする最大震度1の地震が発生しました。この地震による津波はありませんでした。

震央は鳥島近海で、震源の深さは約410km、地震の規模はMj5.4と推定されています(気象庁暫定値)。最大震度1を観測したのは千葉県市原市でした。

気象庁のCMT解では、東南東ー西北西方向に圧力軸を持つ、南東ー北西に走る南西側傾斜の低角正断層、あるいは北西ー南東に走る高角正断層の型となっています。今回の地震との関連性は不明です。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?