20200806 nullとデイズと世代感

0745起。ねぼって死亡しかけた。

ρに到着すると、NHKで広島の映像が流れていた。広島と、戦争もののドキュメンタリと、フライトレコーダ解析番組で夏を感じる。それで夏になったと毎年思う。倫理観はともかくとして、そういう風にできている。

帰りに本屋さんに寄ってリアルブックを買った。買うときに、レジの店員さんが早川文庫のブックカバーを書けるのに難儀していて微笑ましく思った。早川は2ミリぐらい縦に長いからね。バイト書店員知識だけど。

夜は、a.k.a.英語教材(『Highway Blossams』というso-called質感ゲーム)を進めた。en.wikipedia.orgなるダークウェブにも「English yuri visual novel」と概要文に記載されていたので、あながち独自研究でも、要出典というわけでもなかったりはします。

ヒロインのちゃんまり(Marina)の前でがんばりすぎ、寝落ちするヒロインのAmberさんがあまりにイケメンで、super cooooolですきすぎすぎる。そんな憧れに似た感情を抱いた。

夏は夜。

梅雨明け

し(て)たらしい。今日知ったよ。

そんなこんなで最近やっとこさ夏が来たので、毎日頭にタオルを巻いて外に出ている。いや、正しくは家で作業するときも巻いている。

というのも、髪の毛が爆発して、太陽からの耐力に降伏しそうになっているのだ。ちょうど切ってから1ヶ月と5日。3週間ぐらいでだいたい髪の毛爆発してくるんだけど、それを2週間超過しているのでもう限界だ(伸びるというより増える)。

頭から汗でる機能を本当にオミットしてほしい。なんなら、銅を植樹して、放熱性能を高めたい。遺伝子組換えとか使えばいけるっしょ(エレクトロンマイグレーション)。

いつもの遺伝子組換え万能論を吟じていても仕方ないので、タオルを巻いているのだけれど、その実、タオルというのも野暮なので、立川談志(後期)が巻いていたバンダナみたいなやつ(名称不明)が欲しい。

いや、今画像を検索してみたら、そっちのほうがよっぽど粋じゃなかったわ………

聞けば見えてくる

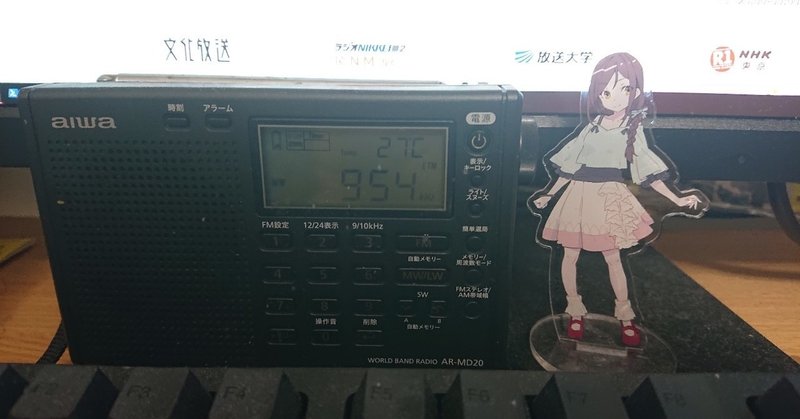

ガールズラジオデイズ(ガルラジ)の影響でラジオ熱が再燃し、相変わらず行き帰りにラジオを聞いている。主に深夜ラジオなんだけど。ここ数ヶ月ほど、毎日2時間以上ラジオを聞いていて、オーバーフロー気味。ここまで熱狂的に聞いていたのは高校生で、雑音の中AMラジオを遠距離受信していたころ以来だなあと思いながら、一つ気づいた事がある。

(中学|高校)のときと違って、ラジオに同世代感が出てきたのだ。

社会人になって、しばらく聞いていなかった間に、新しいラジオもぞくぞく始まっていた。そのおもしろ番組で、脂がのっている大体パーソナリティが30前後~30代前半といった感じ(同世代と言うより正確にはちょっと上か。)(TBS24時台とANNzeroが熱い。)。それでも、中高生の頃から10年以上変わらずやっている番組もたくさんあって、それは大体パーソナリティが40代以上。もちろんそれも変わらず面白い。Junk(TBS25時台)は番組ラインナップが、熱心に聞いていた頃全く変わってなくて、もう少し攻めていけよという不満もあるけど。2月にはRadio ExpoとかいうTBSラジオのイベント行ったなあ。

で、話を戻すと……。深夜ラジオには大体ネタコーナーがある。深夜ラジオは、2時間番組と一部の1時間番組が標準なので、正確には絶対ある。で、そのネタコーナで、定番でいじられるネタがあるんだけど。芸能ネタとか、ゲームネタとか、それこそプロレスネタとか。新旧は本当に問わない。パーソナリティの趣味で選ばれるので、世代感がもろに反映され、リスナーはそれを強いられるのだ。

で、中高生でラジオを聞いていたときは、ネタが読まれたあとパーソナリティがおもしろく広げて、終わったあとにネットで調べて、やっと翌週からおもしろさがわかる。。と言ったプロセスが発生していて、つまりは時間差。(そして、’’バズった’’ネタは数週間番組でイジられ、さらに独立コーナー化して、こすられすぎるか、コーナーが珍文、クレイジー系のネタに埋められ壊れて終わる というのがよくあるパターン)。

けれど、今やってる新しいラジオはネイティブにネタがわかるんだな。これが。

ポケモンネタとかマネーの虎ネタとか。ネイティブにネタがわかるから、ノータイムで笑える。まあ、単に老人になっただけなんだけどさ。

それにしても、ここ数年、ラジオには勢いがある。最近ラジオを聞くのを再開したから本当にそう感じる。

それこそ2010年前後は、深夜ラジオが本当に壊滅していて、27時台帯の""深夜ラジオ""の番組(オールナイトニッポン2部、JUNK2など)は続々と経費削減で廃止され、中高年向けの音楽番組にリプレイスされ、潰れていっていた。本当です。

でも、今のタイムテーブルを見ると、どうだ。

若者向け(というかラジオ好き向け)の番組にあふれているではないか。

なんでなんだろう、と思うに。radikoのタイムシフト/エリアフリーが開始して潮目が変わったからなのが大きいと思うんどすよね。radikoがdeproyされたのが多分2011年とか2012年とか。

すなわち、ラジオとインターネット・スマホとの融合だと思う。換言すると、動画サイトのノリと境界線がなくなってきたからだ。そして今は、radiko以外にも、番組や局の独自系ラジオ配信アプリもたくさんあって、動画配信とかも取り入れたり、アフタートークを配信したりと、ネット文化━というべきだろうか━へのキャッチアップにとても熱心だ。

思えば、ホリエモン氏が2005年にニッポン放送を買収したとき、あるいは、2000年代初頭にニッポン放送がLF+Rと称してオールナイトニッポンのインターネット配信を行っていた頃に提唱していたモノに、時代が追いついたわけだろうか。そういう意味では、現代はラジオオタク的には天国だ。遠距離受信して、雑音混じりの音声をMDに録音なんてしないでいいんだから。

でも最近は気になることもある。コロナでCMスポンサーが目に見えて激減し、穴埋めCMばかりになっているのだ。加えて電波行政を所管する総務省の審議会とかだと、AMラジオ(中波)を廃止し、FMラジオ(VHF帯)、というか、a.k.a.ワイドFMに一本化する流れという話もあるらしい。確かに地方局は苦しいよな。

でも、そうなると、弊のような、地方から東京とかのラジオ放送を遠距離受信した原体験は失われていくわけなんだよね。VHFは見通し距離しか電波が飛ばない。でも、遠距離受信で選民思想を植え付けられる異常な中高校生が生み出されないのはいいことだと思う。

ネットで聞けるから確定的に再生産されるのだろうけどね。

本日の最低限度の文化的夕ごはん

Null

天気 晴れ

○書きながら思ったけど、構成にはまらなかったので置いておく墓場

・思ってみると、聞く音楽(そして今も聞いている音楽)はだいたいラジオ発信だったと気づく。……イメソンデュエル、やる?

・またガの話にはなるけど、手取川の東京へのあこがれ描写(実際のところ実は弊はあまりしっくり来ていない)は、作者のラジオ遠距離受信体験が投影されているのでは?と思った。思っただけ。自己を投影するな。

・考えてみると、ガの初期にあったアプリは、ラジオの最近のトレンドを地でなぞってたのでは?という論を想起した。

・2010年前後の深夜ラジオの壊滅は、リーマンショックによる不景気のものでは?とも思った。じゃあ、絶望しかないじゃん。

書いていたらオチが見当たらず、着地点が熊谷から25マイルウエストになってきたのでこのへんでやめておく。

いや………70日目にして、初めてちゃんと文章書いたな(褒めてほしい)。

おわり

3割ネツ日記。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?