おばあちゃんの話

「呉ばあちゃんが、大腸に穴があいてヤバい状態です。48時間もてば乗り切れるかも…と言われました。最悪の時は、連絡します」

広島に住むオカンからのLINEは、深夜2:59に届いていた。ディスプレイの右上を見ると朝の10:10。少し遅めの、いつもどおりの日曜日が始まる予定だった。オカンに電話をすると「遠いけぇ、無理して来んでもいいよ」と言われて、おばあちゃんが倒れたときの話になった。

「おばあちゃんがベッドに丸うなって痛い痛い言うけぇ、こりゃいけんって救急車を呼んだんよ。そしたらニコ(犬)がねぇ、おばあちゃんが寝とる担架に自分もピョンと乗るんよ!もうニコーッ!!!って。でもいつも人が来たらワンワンうるさいのに救急隊員の人には全然吠えんのじゃけぇ…分かっとるんじゃねぇ、何かを」

電話を切った後も「どうしよう、どうしよう」と泣いてうろたえる私に、彼氏はいつもの口調で「行ってきなー」と言った。少し前におじいさんを亡くした彼は、あとちょっとで間に合わなかったときのことを一言も口にしなかった。押し付けがましさがないところを、彼らしいと思った。

オカンに再び電話をかけ「喪服って、用意した方がいいの?」と尋ねる。電話口のむこうにはきっとオトンがいるのだろう、小さな声で「オトンに気付かれんように、持ってきなさい」と言われた。万が一のときはいつ東京に戻れるか分からないので、みどりの窓口では特急券のみを往復で購入した。片道ずつで購入するより、こっちの方が安い。まるでおばあちゃんが死ぬ前提ではないか、とこんなときでも打算的に行動している自分に気付いてぞっとする。

新幹線では、綿矢りさの『夢を与える』を読んだり、彼氏とLINEをしたり、少し眠ったりした。それでも広島はまだ遠く、窓の外を流れていく空はすっかり暮れてしまった。品川から広島まで、片道4時間弱。運賃は約17000円。冷静になるには、充分すぎる時間と金がかかるのだった。オカンからの連絡があってから時間が経ちすぎていたので「なんかおばあちゃん大丈夫な気がするな」と呑気に思った。

病室でおばあちゃんは眠っていた。入れ歯を外しており、呼吸のたびに上唇がペコペコと凹んだ。私が中学生のときに死んだおじいちゃんと、大学生のときに死んだもう一人のおじいちゃんの顔にそっくりだった。年を取ると、そして入院すると、男も女も皆同じ顔になるのが不思議だ。

「母さん、芙実香が来たで」

オトンがおばあちゃんに大きな声で話しかける。おばあちゃんはビクッと体を震わせて目を開き、準備運動みたいにしばらく目線を泳がした後に私の顔を見ると「うわぁ、ふみちゃんが来てくれたぁ」といつもみたいに大げさな口調で喜んだ。

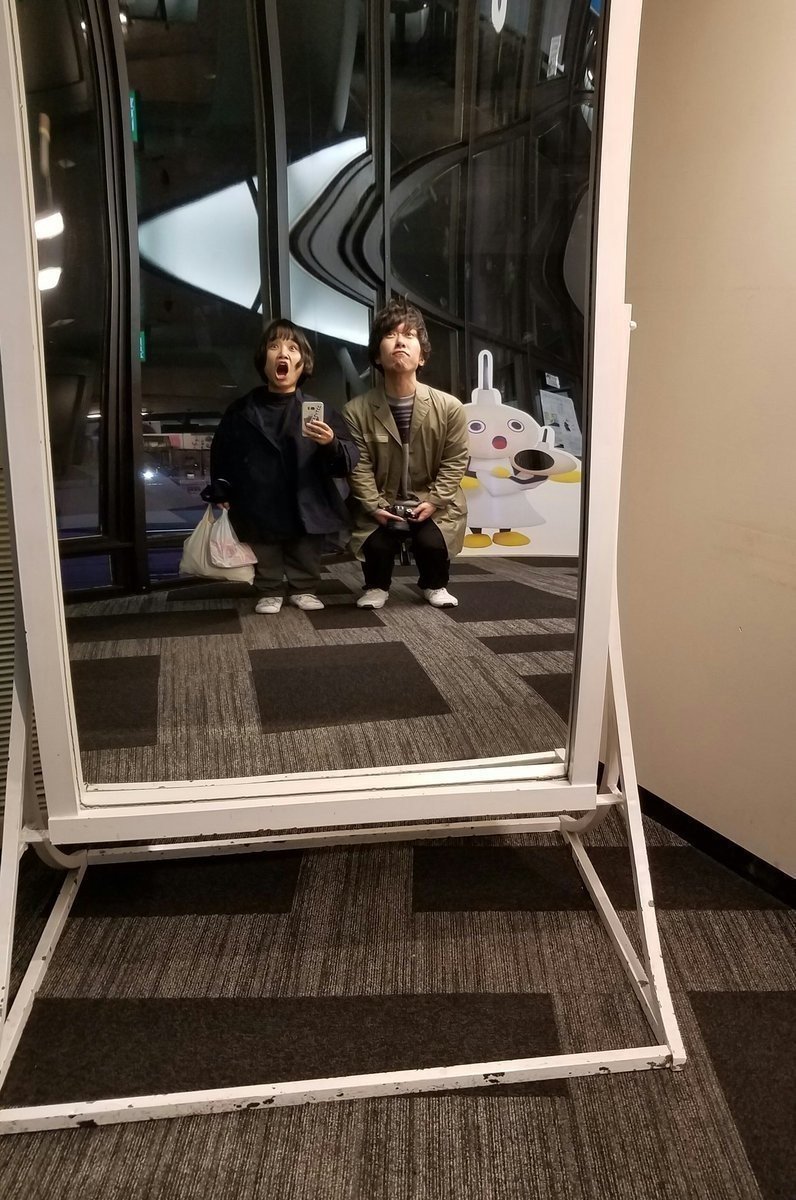

おばあちゃんは、本当によく喋った。「ポケットに5万円入れとるけぇね、それをふみちゃんにあげるけぇ」と、救急車で運ばれた日にズボンのポケットに入れていた5万円のことを何度も言った(何故5万円も入れていたのかは謎)。東京を発つ前、彼氏に「おばあちゃんに、結婚式まで生きとってよって言っていいんよね?」と冗談っぽく聞いて「うん…2年後…?」と言われたことをおばあちゃんに伝えると「そがぁに生きとれん、はよ花嫁姿見せてくれ、赤ちゃん見せてくれ」と真面目に言うのが面白かった。先週彼氏と行った京都の写真を見せると「はーっ、きれいじゃねぇ」と紅葉に目を細めた。彼氏の写真を見て「口ひげをどうにかせぇ」と言った。京都タワーのおもしろ鏡の前で撮った私と彼氏のツーショットを見せると「あぁ、おかしい」とたくさん笑った。

「明日も来るけぇね」と握手をすると、とたんにおばあちゃんは「誰にも会えんと思った、ふみちゃんに会えるなんて思いもせんかった」と泣き始めた。「何を言いよん」とシワシワの手を強く握りながら、私も泣いた。帰り際にもおばあちゃんは「ポケットの5万円をあげるけぇね」と言った。

病室を後にした私とオカンは、おばあちゃんの元気そうな様子に驚きながらも「これは大丈夫なんじゃないんかね?」と喜んだ。

「わしゃあ、ロウソクの火が消える前に大きく燃えるアレだと思う」

オトンだけがポツリと言った。

実家に帰るのはゴールデンウィークぶりだった。思いもよらない来客に、ニコは大興奮で、シッポをちぎれるくらい振り回し、短い足でビョンビョン跳ね、全身で喜びを表現した。おばあちゃんが我が家で暮らすようになってから、いちばん長い時間を共に過ごしたのはニコだった。いつもおばあちゃんは自分が食べたくないごはんをニコにやり、一緒にテレビを見ながら「ニコちゃんや〜、×♪○※△…」と話しかけていた。12歳のニコはもう立派なおじいさんだ。「救急車に吠えんくて偉かったねぇ、はやくおばあちゃん帰ってきてほしいねぇ」といつまでもニコを撫でていたら「はよ風呂入りんさい!」とオカンが怒鳴り、おばあちゃんがいない以外、いつもの松井家と変わらなかった。

月曜日を迎え、オトンの運転で病院へと向かった。腕からいくつも点滴の管が伸びたおばあちゃんは苦しそうに眠っていた。昨日の喋り、笑う姿が夢みたいだった。私たちは別室に集められ、院長の「あと3、4日というところでしょうか」という言葉を聞いた。オカンはグスグスと鼻を鳴らし、オトンは「苦しまんようにだけ、お願いします」と頭を下げた。2人の後ろ姿は、ひと周りもふた周りもしぼんで見えた。

東京に帰る時間が近づいている。「ばあちゃんに挨拶してき」とオトンとオカンが病室に私を残し、出て行った。

「ばあちゃん、東京帰るけぇ」と声をかけると、おばあちゃんはゆっくり目を覚まし「もう帰るんね」と弱々しく呟いたかと思うと目の端に涙を浮かべた。おばあちゃんは「がんばりんさいよ」「元気でね」「ありがとう」と、私はその手を強く握り「うん」「ばあちゃんも元気で」「ありがとう」と答えた。2人で涙を流して何度も何度も繰り返した。これが最後になることはお互い分かっていた。

おばあちゃんの病室は2人部屋で、隣のベッドはちょうどトイレの処置中だった。知らないおばあさんの排泄物のものすごい臭いに包まれながら最後の挨拶を交わしていると、情けないやら笑えてくるやらで泣けて泣けて仕方がなかった。こんな最後は面白すぎるから、どうかおばあちゃんの鼻がつまっていますようにと願った。

病院を出てオトンとオカンに「隣の臭いがすごかったんじゃけどさぁ、おばあちゃんとの最後の挨拶がこれかと思うと…」と言うと2人はひとしきり笑った後、何も言わなかった。「馬鹿なこと言うな」「最後じゃないわいね」と言ってはくれないだろうかとどこか期待していた私は、2人の覚悟を静かに受け止めた。

病院から広島駅へと向かう途中「ラーメンスタジアム」という、全国各地のラーメン店が集うイベントが開催されていた。オトンが顔はめのパネルを指差し「おい芙実香、写真撮っちゃろう」と明るい声を出すもんだから、いつもなら絶対に嫌だと不機嫌になるところを素直にパネルに顔をはめて笑ってみせた。オカンも笑って、3人でラーメンを食べた。オトンがどこで仕入れたのか分からないけれど「シェアしようで」と言ったのがおかしかった。あと数日後には私がまた広島に戻ってくることを全員分かっていたので、オトンとオカンとの別れの挨拶は「おう、じゃあまたの」とカジュアルだった。

時間と空気を切り裂くように、新幹線は東へと走る。木皿泉の『昨日のカレー、明日のパン』を読んだ。おばあちゃんが倒れる前に作ったという、実家に吊るされていた干し柿を食べれば良かった、と涙が流れた。品川が近づき、ふとあたりを見渡すと通路を挟んで隣の席に座っていたサラリーマンが、手を汚したくなかったのか、かっぱえびせんを袋から直接口に流し込んでいた。なんか嫌なもの見たなぁと思いながら窓の横のフックからコートを手に取る。前の晩に実家のおばあちゃんの部屋に掛けてあったコートからは、畳の涼やかで清潔な匂いがした。コートに顔をうずめて、また少しだけ泣いた。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?