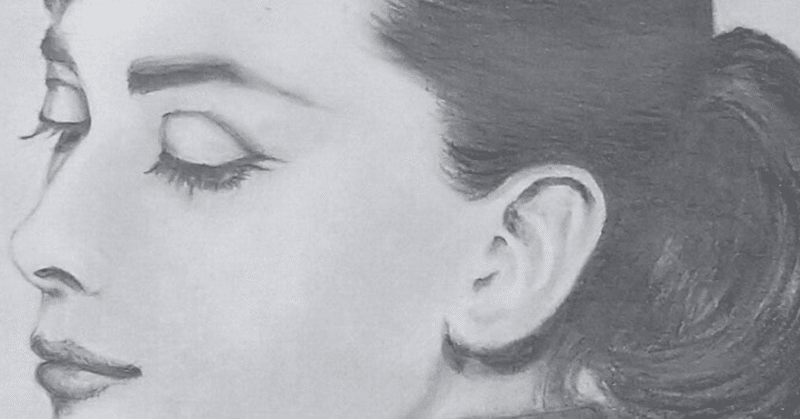

AUDREY

AUDREYの映画を見た。

オードリーヘップバーンは、数年前に彼女に関する伝記の様なものを数冊読んでいたので、映画で初めて彼女の人生を知った訳では無いが、やはりご本人の声・映像がその歴史を辿るとともにあると、本当に生きていた事を実感させられた。

第二次世界大戦間で毎日生きることにも命懸けな幼少期、終戦後の輝かしい経歴の数々、そして、彼女自身が一番求めた愛情を探しのたうち回った、最後の最後に見つけたもの。

外見の美しさもさることながら、彼女の人生はとても美しく健気に感じた。

彼女の人生を辿ると同時に、彼女を通して、嫌でも考えさせられることがあった。

それは、ユニセフの活動を通し見てきた世界の貧困問題や、幼少期の頃の第二次世界大戦を通し現在起きているロシアとウクライナ戦争の事もそうだが、作中の殆ど彼女の映画に出てくるワードであり、彼女の人生のテーマであっただろう、愛情だ。

端的に話してしまい申し訳ないのだが、映画だけでなく他の伝記にも書いてあること、それが、オードリーヘップバーンは愛されたかったという事。

父親に捨てられた過去、2度の離婚。

どれだけ世界中の人に愛されていようと、自分が求めた家族からは、自分の思い描く様な愛情を貰う事が出来なかった。

その傷を愛する行為に変え、彼女は彼女を愛する事が出来た、と映画の中で締めくくられていたのだが、少し違和感を覚えた。

最初は、確かに傷口の癒しを求めていたのだと思う。

だけど、その傷口は父親に会った時点で、治らぬまた別のものとして、受け入れられてはいたと思う。

そして、その痛みの治療をパートナーである夫に求めていた事は間違いない。

(作中、オードリーの求める男性像は父親の様な存在とあった)

だが、それとは別に、傷が原因で、本当に自分に対する愛情が無かったかと言われれば、きっとそうではない。

オードリーは、他人から貰える愛情はなくても、他人や自分に注ぐ愛情は元から沢山持っていた方だったんではないだろうか。

ただ、その愛情というものは、家族や愛する人などの第三者から受け取って、やっと認識出来るものだと思う。

その自分の中にある感情を、家族や愛する人ではなく、世の中という広い世界で見つけ、愛情を受け入れる器が直って、今まであった愛情を感じる事が出来た感じがしたのだ。

イメージで言うと分かりやすいかもしれない。

ひとつのグラスに飲み物がなみなみ入ってるのを想像して欲しい。

グラスは自分、飲み物は愛情と捉えるとして、客観的に見たら、なみなみに飲み物が入っているグラスは、少し液体を入れただけで溢れてしまうと分かる。

でもグラス本体は自分のなみなみの飲み物をコントロールは出来ないし、把握も出来ない。

他の力で揺れたり、零れたりしないと、自分がいっぱいだということを理解できないだろう。

話をオードリーに置き換えて言えば、オードリーのグラスは確かに傷ついてはいるのだが、実はその中身はずっと愛情で満たされていて、今にも溢れそうなものだと思う。

自分で自分を愛し、誰かを愛し、同じように愛情で満たされたかったのだ。

既にいっぱいだった情を注ぐ先が、ひび割れていたり、オードリーのグラスに対して物足りなくなったり、傷ついた傷が深くなってしまって壊れそうになる時もあった。

それでも最後まで諦めず、広い世界を見て、その正体が何なのか、本当に自分は愛情が沢山ある事、それを注ぐ先も見つけられた時、やっと穏やかになれたのだと思う。

彼女が愛情というものに振り回された原因は、自分の持つ根本の正体を、傷つけられたが故に上手く認識できなかったからで、思い描く理想の愛情ばかりに気を取られ、既に在ったものに気づけなかった。

誰かがそばにいても、結局1人で思い描いた愛情を感じようとしていたからだ。

愛情というものは、1人で起こすことは出来ても、1人で認識するのは難しい。

そして、1人で認識出来たとしても、それを自分と同じものを持っているとは限らない。

人の数だけ温度と種類が違い、これ、と断定することは出来ない。

だから、人と触れ合い認識し続けていく。

オードリーは、溢れんばかりのその愛情を自分で形づくり、世の中の全ての人に分け与えることが出来た、賢明で情深く、何処までも人を信じた真っ直ぐな方だったと改めて思った。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?