メガバンクの社会的存在価値を取り戻すには?「つなげる30人」プロジェクトを通じて見えてきた、社会課題との向き合い方

#本記事は2020年7月に掲載した記事を転載したものです。

「つなげる30人」プロジェクトは、地域の未来に向けて企業・行政・NPO市民30名が参加し、「つながり」を深めながら進めるまちづくりプロジェクトです。

2016年にスタートしたプロジェクトは現在4期を迎え、渋谷から名古屋、そして京都にまで広がっています。

そんな「つなげる30人」プロジェクトに早い段階からご参加いただいているのが、みずほ銀行の中川隆義さんです。

当初は渋谷第二部の法人部長、現在は名古屋中央法⼈部の部⻑として、長らくプロジェクトと向き合ってきた中川さん。

今回は「つなげる30人」に参加した理由から、このプロジェクトに取り組む意味、そしてメガバンクが向かうべき未来についてまで、じっくりとお話をうかがいました。

《聞き手=加生 健太朗》

「渋谷をつなげる30人」との出会いは ”渋谷をどう発信するか” の試行錯誤の中で生まれた

ーーそもそも中川さんは、「渋谷をつなげる30人」をどのようにして知ったのでしょうか

渋谷に着任したのがきっかけですね。

私は2016年の4月から、渋谷第二部の法人部長として着任しました。

実はその前は香港にいて、高い技術力を持つ日本企業と高いポテンシャルを持つ中国市場・中国企業を結びつけて、日本企業の国際的な産業競争力を高めるという取り組みをしていたんですね。

そのとき日々考えていたのが、

「日本のエッジって何なんだろう?」

「日本が持つ価値をどう説明し、発信したらいいんだろう?」

ということです。

だからまず渋谷に着任して何をしようかと考えた時、発信力の高い渋谷で ”メガバンクの立場から渋谷の発信に関わっていけないだろうか” と考えました。

渋谷はファッション、若者の街、スクランブル交差点など、海外からすでに認知されているものがありますよね。でも私たち金融機関が発信すべき内容は、恐らくファッションではない。

発信すべきは「社会課題」だと思いました。

今の金融業界においては、金融仲介業務だけで利益を出すことが難しい時代になってきたと感じています。大規模な金融緩和など、お金で信用をつなぐことに留まるのではなく、社会課題の解決に次のビジネスチャンスがあるのではと思いました。

ーー当初はかなり苦労されたと聞きました

やると決めてから、地域におけるリレーション(関係づくり)をどうやったらいいか、半年くらいもがきましたね。色々と試行錯誤するも成果は出ず、銀行内には「それって、取引先とのビジネスチャンスに繋がるの?」などと揶揄されるムードもありました。

もがき続ける中で、偶然紹介いただいたのが「渋谷をつなげる30人」

話を聞いて、すぐ直感的に ”これはおもしろそうだ” と思いましたね。

このプロジェクトを通じて、銀行員が、とりわけ若い銀行員が社会課題に取り組む。それはメガバンクである私たちが、渋谷から発信するに足る、また発信すべきものだと感じたのです。

次の時代のビジネスチャンスは「社会課題」にある

ーー次の時代のビジネスチャンスが「社会課題」にある、という着眼点はどこから来たのでしょうか

数十年くらい前は、それこそ各企業は単独で、ある程度の成長率でそれなりに成長できましたよね。それは、課題が企業単位でおさまったからです。でもそこからしばらく経って課題は業界単位になり、そして今は業界の垣根が溶け合い、社会全体に広がっています。

ご存知の通り現在、新型コロナウイルスの影響により、私たちはこれまでに無い大きさの経済格差を体感させられています。SDGsやESGへの更なる理解や取組みが加速される事も、もはや論を俟たないでしょう。

これから先は、社会課題をみんなで解決していくことでしか乗り越えていくことはできないのではないでしょうか。

みずほ銀行はおおもとを辿ると、創業百数十年におよぶ長い歴史を持った企業です。

創業者の1人が ”資本主義の父” と言われる渋沢栄一なのですが、その経営理念の1つが「三方よし」なんですね。この三方とは、自分、相手、そして世間(社会)を指します。

だから「社会課題」に着目した僕の考え方が先進的というわけではなくて、みんなそこが大切だということはわかっているはずなんです。

でも、そこにビジネスチャンスがあるというところまでは、なかなか理解しにくいのかもしれません。

ビジネスとは「ニーズ」であり、それはすなわち「課題」です。

つまり今、ビジネスニーズの源泉は「社会」にあるんです。今回の新型コロナウイルスの災禍を受け、つまり、With/Afterコロナの世界において、その潮流はますます強まっていると感じます。

社会課題に向き合ううえで求められる、覚悟と矜持

そしてもう1つ押さえておかねばならないのが「時間軸」の問題です。

とりわけ今はビジネスのスピードが二極化しています。

瞬発力が必要なものと、時間をかける必要があるもの。

そしてそのどちらかを選ぶかというとき、今の伝統的資本主義においては「いかに速くマネタイズしていくか」、すなわち瞬発力のようなスピードが優先されがちです。

つまり、結果が出るまでに長い時間がかかるプロジェクトに率先して取り組むには、実際のところかなりのリスクやハードルがあるのです。それに、たとえ仮に何年後かに結果が出たとしても、そのメリットが当時の担当者個人に遡って直接的に還元されることは、会社の仕組み的にも非常に難しいでしょう。

これを本部のCSR推進部のようなところでやれば、社会課題への取組そのものがミッションとなりますが、でも地域における社会課題は、その地域の現場にいる人間が主体的に参画しないと解決できません。

現場においては短期の定量的な成果が求められる中で、社会課題に対しては長期の視点で関わらねばならない。この矛盾を抱えながら進まなければならないんです。

だからこそ、社会課題と向き合うには覚悟と矜持が必要なんです。

高いレイヤーでの業務を超えた付き合いが、メンバーの成長につながる

ーー「渋谷をつなげる30人」にメンバーを参加させてみた感想はいかがですか

このプロジェクトに参加したことで、メンバーは確実に成長しました。渋谷でも名古屋でも、配下メンバーを参加させて、同じように感じています。

成長にはいくつかの側面があるのですが、もっとも大きなものが「自意識の芽生えによる成長」です。

例えば、普段の銀行取引では、銀行員は取引先企業の財務や経理といった部門の人達を中心に接点を持ちます。つまり、銀行取引関係を前提にした期待値の中で外部との接点を持ちます。銀行取引関係を前提としない、いわゆる「ヒラバ」で、社外の人たちと銀行を代表して付き合う機会って、そう多くはないのです。

それが「つなげる30人」では、社会課題を解決しようという高いレイヤーで、銀行取引関係などとは関係なく付き合う機会が生まれます。

そうすると、そのレイヤーで自分に寄せられる期待値を肌で感じるんです。そこがとても大きいと思います。

自分の無知や未熟さに気づいて冷や汗をかき、

「もっと銀行のことを知らなくてはいけない」

「もっと銀行にできることはあるのではないか」

と、自ら意識が芽生えてくるのが最大の成長なんです。

加えて、メンバーは色々な人の真ん中に立ち、どこに向かっていくのかわからない議論をまとめていかなければなりません。

初めて会ったような人たちと、高い目的に向かって合意形成していくこと。これはビジネスにおいて極めて重要な能力です。ファシリテーション能力が大きく高まったのは、ある意味狙い通りの成果といえますね。

「つなげる30人」は草の根運動。結果を出すためには「体積」を増やすことが重要

ーー2018年に中川さんに突然呼び出されて、「私には時間がない」と真顔で言われたことを覚えています。気迫に押されてその時ちゃんと理由をうかがえなかったのですが、あの真意は何だったのでしょうか

あの時はすみませんでした(笑)。2018年といえば、2016年に僕がSHIBUYAプロジェクト(銀行内では、そう呼んでいるのです)を立ち上げてから2年が経過しているタイミングです。

それまでプロジェクトに色々と取り組んできたものの、まだまだやりたいレベルには到達していない、そんな自覚があったんですね。

組織において何かに取り組む場合、遅くとも2〜3年で成果が求められます。

通常3年程度がポジションの任期、あの時すでに2年が過ぎていたので、ある意味リミットが視界に入ってきていました。

私がいる間に成果を見える形にしないと、そのプロジェクトが例えどんなに意味のあるものでも、後につなげていくことはできません。まさしくサステナビリティです。

その焦りや危機感が、「時間がない」という言葉として出てきたのだと思います。

ーーお気持ちがよくわかりました。ちなみに取り組みを広げるうえで意識していたことはありますか?

この取り組みは草の根運動なので、広げていくことが何よりも大切です。一度大成功して終わり、というものではないんです。

広げていくには、とにかく体感する人を増やすことが重要。自分の部署だけ(点)でなく、組織的に距離のある隣の部署に繋げて、つまり距離を長くとって面積を広げ、レイヤー(役職ポジション)の高さを出して体積を増やす。

点よりも線、線よりも面、面よりも体積というように、いかに体積を増やすかが重要なのです。そういう想いで、プロジェクトの組織における市民権を高められるように心掛けました。

ただやっぱり、想いだけではダメですよね。忙しい中で相応のリソースを割き続けるわけですから、この「つなげる30人」を引き継ぐ具体的なメリットが無ければ続きません。

そのためにも「つなげる30人」がある程度の市民権を得ていること、「ああ、あのプロジェクトね」とみんなに知られていることが重要でした。

その点、これまでの取り組みを通じて「つなげる30人」を価値あるものとして見せることはできていたと思うんです。なので、ある程度はバトンを渡しやすい環境ができていたのではないでしょうか。

もちろん、部下を参加させてみて「これ面白いですよ!」と言われれば、上司だって「続けてみるか」となりますからね(笑)。そこは心配していませんでした。

渋谷から名古屋へ。「つなげる30人」が地域との関係性構築に貢献

ーー中川さんは2019年4月に名古屋へ異動されるわけですが、その時の心境はいかがでしたか

名古屋は(名古屋の皆さまに申し訳ないくらい)縁もゆかりも無いところでしたので、正直どうなることかと思っていたところ、加生さんから、名古屋でも「つなげる30人」をやるという話がちょうど出てきたんですよね。

そのタイミングの良さに「計画的偶発性理論」が頭に浮かびました。

この理論では、予想できない偶発的なことによってキャリアが決まると考えます。自分がやりたいことを積み重ねていくと、偶然が重なって思わぬ形でキャリアが形成されていくのです。

社会課題を解決していくプロセスは、色んな人とつながりを持ちながら広がっていきますよね。それはこの考え方ととても似ています。

名古屋への異動の際に起こった出来事から、それをとても実感しましたね。

ーー名古屋での「つなげる30人」はいかがでしたか?

みずほ銀行は名古屋では、ある意味アウェーなんですね。でも、この「つなげる30人」を新たに始めようとしたことが、地域との関係性を構築するうえでとても助かりましたね。

「なんか面白いことやる人だな」という印象作りになったように思います(笑)。

ただ、企業さんをプロジェクトへお誘いするにあたっての反応は二極化しましたね。

「なかなかビジネスにならないよね」と面と向かってすぐ断られることもありました。

ーー参加してくださった企業の中で、印象深いところはありますか?

ミツカンさんが印象深いですね。

ミツカンさんは、愛知県半田で創業216年経つ、非常に永い歴史を持つ企業です。そして、半田のまちづくりにも地元行政とともに相当力を入れている会社でもあります。

若者が社会課題に取り組む「つなげる30人」プロジェクトが、そういった企業さまから共感を得られたことを非常にうれしく思いました。

あとは、関わり方という点で名城大学さんですね。

名城大学では、学校と社会の接続の部分を重視しています。もちろん企業に入ってから学ぶことはできますが、それでは遅いということなんですよね。

もっと若いうちから社会に関わり、お金を払う立場からもらう立場になったときの変化を体感すること、それが大事なんです。

それはつまり、「価値提供の重要性」に対するリテラシーを高めることでもあります。

だから学生から取り組みを始めている名城大学さんはとても素敵だなと思いました。

CSR(社会貢献活動)ではなく、CSV(共通価値の創造)を実現すること

ーー「つなげる30人」を通じて、この先に残していきたいものは何でしょうか

このプロジェクトは、決してCSR(社会貢献活動)をやろうと言っているのではありません。街のゴミを拾おう、街のお祭りに参加しよう、ということだけではないのです。

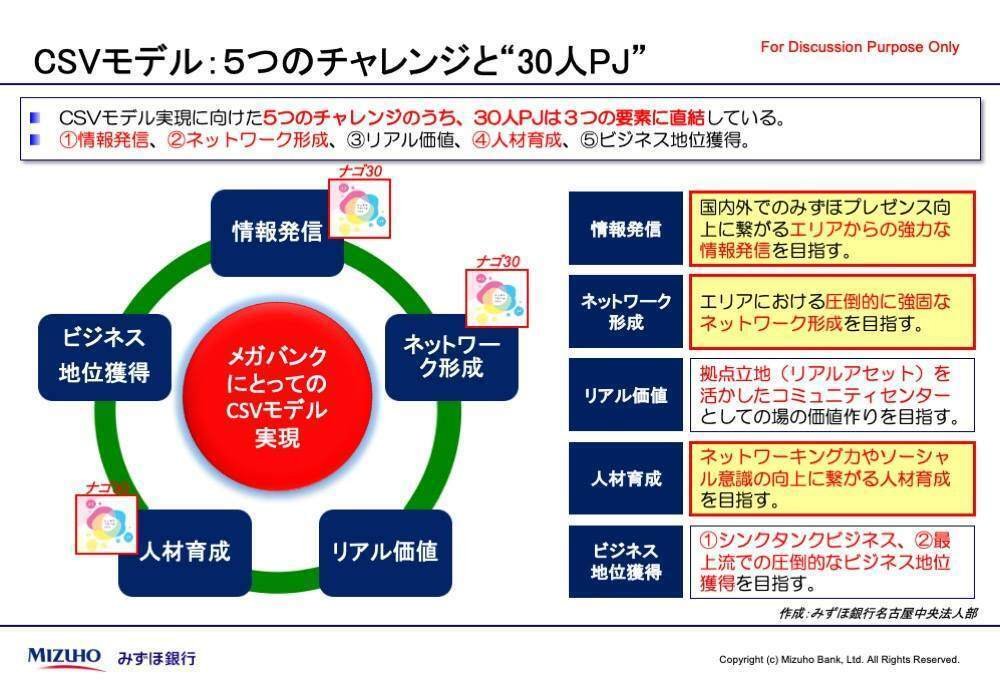

やろうとしているのは「CSV(共通価値の創造)」。

CSVにつながるプロジェクトに取り組むことが、この伝統的資本主義の中で、最終的には我々メガバンクの企業価値を上げることに戻ってくると思っているんです。

私が考えるメガバンクが取り組むべきCSV(共通価値の創造)モデルは、情報発信、ネットワーク形成、リアル価値、人材育成、ビジネス地位獲得の5つ。30人プロジェクトは、このうち3つ「情報発信」「ネットワーク形成」「人材育成」に直接的に関わると思っています。

こういうCSVの視点を持ちつつ、伝統的資本主義の価値感と、どう折り合いを付けていくか、これが大きな課題になると思います。

私たち銀行マンはこれまで、「1円のズレも出さない」「1円を合わせる」ことを徹底的に守ってやってきました。その信用を背景に、決済システムを業務として預かってきたのです。そんな私たちの次の社会的存在価値、存在意義は何なのか、それが「社会課題を解決する取り組みに主体的に参画していくこと」で見つかるような気がしているんです。

ーー「つなげる30人」に対する、みずほ銀行内での風向きはどうですか?

3年前に比べると大いに手応えはあります。手応えの1つが〈みずほ〉が全社的に取組んでいる「次世代金融推進プロジェクト」に採択されていることです。

このプロジェクトにはいくつかのテーマがあって、その中の1つが「ネットワーキング」です。そこで外部とのソーシャルネットワーキングに意識を持ったメンバーを集めた「ネットワーキングタスクフォース」が立ち上がりました。

活動は2019年末からスタートしており、今も毎週欠かさずランチタイムに全国の参加メンバーとオンラインミーティングを開いています。

そのミーティングでは、今取り組んでいることを共有したり、それに対して「どうすべきか?」といったメンタリング的なことをしたり、相互モチベーションアップなども行なっているんですね。

その輪は数十人単位で自然に広がっており、とても手応えを感じています。

最大の想いは、メガバンクの社会的存在価値を取り戻し、恩返しすること。

ーー「つなげる30人」プロジェクトに対する中川さんの向き合い方からは、並々ならぬ想いを感じます。

そもそも私が銀行に就職しようと考えたのは、働くのであれば世の中から信用されていて、大きなところがいいと思ったからなんですね。

世の中のど真ん中で、色々なことをやらせてもらえるのが銀行だと思っています。

メガバンクは、経済活動において非常に重要な社会的役割を担いながら、国内外の幅広いネットワークを活用して縦横無尽にその責務を果たすポテンシャルを持っています。ここ数年、世の中からするとややもすれば社会的な存在価値が薄れてしまったように言われることがあり、私からするとそれはとても辛いことです。

私はこれまで30年近くみずほ銀行にお世話になってきました。つまり、メガバンクという存在によって生かされてきたとも言えます。

だからこそ私は、世の中のメガバンクに対する見方を取り戻したいんです。

それがみずほ銀行に対しての恩返しであると同時に、メガバンクというものに対する恩返しになるのだと思っています。

「つなげる30人」プロジェクトは、単にメガバンクがそこでがんばること、そのことだけに意味があるのではありません。

社会で起きているムーブメントをもう一段階大きなものにする、そのために大企業が参画する、そこに本当の意味があるのです。

メガバンクは、国内外の大企業ネットワークを活かして、この社会的な取り組みに大企業を巻き込むことができるポジションと社会的期待を有しています。まさしくWith/Afterコロナの世界において、「金融仲介機能」に加えて「ネットワークを活用して社会課題に向き合う」社会的期待に応える時代が来たと感じております。

そのためにも、メガバンク自身が「社会課題解決の取り組みに主体的に参画」していること。

私は、メガバンクの新しい社会的存在価値がそこにあると思うのです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?