「Progmat Coin」の提供と「デジタルアセット共創コンソーシアム(DCC)」への改組について

※本記事は2022.2.14に公開されたものをNoteへ移行しています。

1. はじめに

こんにちは、三菱UFJ信託銀行 SRC運営事務局です。

前回の記事では、今までSTO検討の中心となっていた「不動産」に次ぐST化対象資産の代表例として、「航空機」を題材に投資検討の流れやスキーム、アセットの特徴について解説しました。

現在SRCではWGにて航空機のSTO実現に向けた検討を進めており、早期に一定の結論を出す方向です。前回はST化とは関係なく航空機投資についての概要を解説しましたが、今後はST商品としての性質や実行に向けての各社の体制整備状況等についても、順次皆様にお示ししていきたいと考えております。

また、航空機以外の動産等についても、ST化の対象資産は多く存在していると考えており、幅広く検討をしていきたい事にも言及しました。現時点では、今後も不動産を中心に実案件の検討を進めていきますが、不動産や航空機に限らない多様なアセットのST化についても取り組んでいきたいと考えています。

さて、今回の記事では、「「Progmat Coin」の提供と「デジタルアセット共創コンソーシアム(DCC)」への改組について」と題しまして、2月9日に公表した「Progmat Coin」の概要と、デジタルアセット共創コンソーシアム(現ST研究コンソーシアム)の今後の取り組みについて解説します。

2. 「SRC」のこれまでの取り組み実績と課題認識

「ST研究コンソーシアム」(略称SRC)は「Progmat」を活用したSTOの迅速な社会実装・普及を目指し2019年11月6日に設立され、現在の会員企業数は84社まで拡大しています。

これまでSRCの枠組みの中で、「Progmat」を利用する会員企業の皆さまとの共創により、本邦初となる資産裏付型STの発行をはじめとして、複数の公募実績が積みあがってきました。2023年度にはセカンダリ市場確立やブロックチェーンのオープン化を予定しています。このような動きを踏まえ、「Progmat」利用者間のST取引において、ブロックチェーン上で効率的且つ安定的に資金決済が可能なSCの必要性を認識しておりました。

また、第19回の記事でも解説しましたが、2021年11月17日に公表された「「デジタル・分散型金融への対応のあり方等に関する研究会」中間論点整理」や、2022年1月11日に公表された「金融審議会「資金決済ワーキング・グループ」報告」においては、SCが新たに「電子的支払手段」として定義され、具体的な制度設計や法制化の方向性について検討されており、受益証券発行信託を用いたスキームについても触れられています。

こういった背景も踏まえて、三菱UFJ信託銀行では、「電子的支払手段」に係る法制化内容(以下、新法制)に準拠する形で、“1Coin=1円”で価値が固定化されたSCを発行・管理するための「Progmat Coin」の仕組みを開発・提供し、新法制施行時期に合わせ、自らSC発行体の一角としてSC発行を目指すに至りました。

3. 「Progmat Coin」の概要

(1)「Progmat Coin」のコンセプト

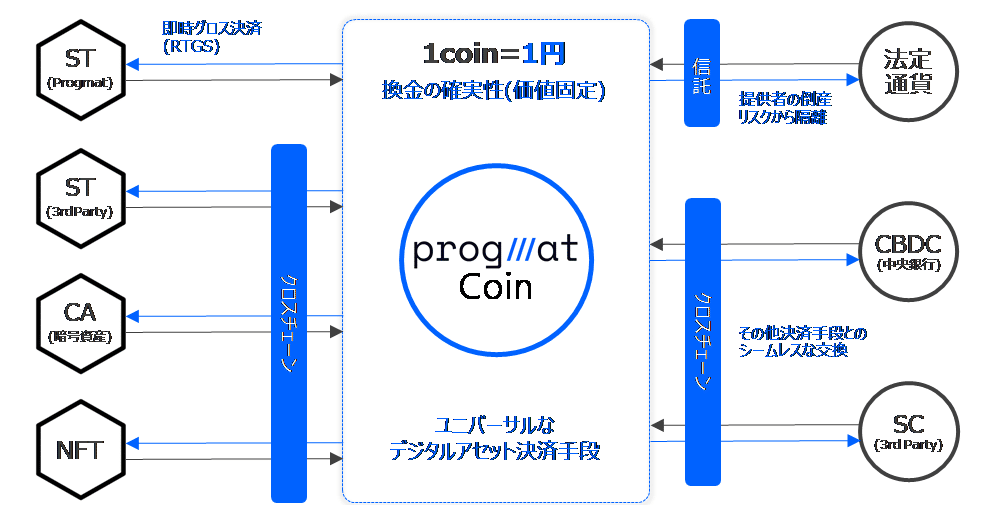

「Progmat Coin」は、“1coin=1円”で価値が固定化された、DLT 上で移転可能なSCの発行・管理を目的としたプラットフォームです。法定通貨を裏付資産とした受益証券発行信託を組成し、 1 円単位の受益権を SC 化することで、換金の確実性(価値固定)を担保する仕組みになっており、同時に倒産隔離性も備えています。

また、ユニバーサルなデジタルアセット決済手段を志向しており、クロスチェーン技術を用いることで、 「Progmat」上で発行されるSTのみならず、その他のST基盤上で発行されるST、暗号資産やいわゆるNFTについても、ブロックチェーン上での即時グロス決済(RTGS)の対象としております。加えて、中央銀行デジタル通貨(CBDC)や他の民間デジタル通貨等の決済手段ともシームレスに交換可能な仕組みを整備していく方針です。

(2)「Progmat Coin」のグランドデザイン

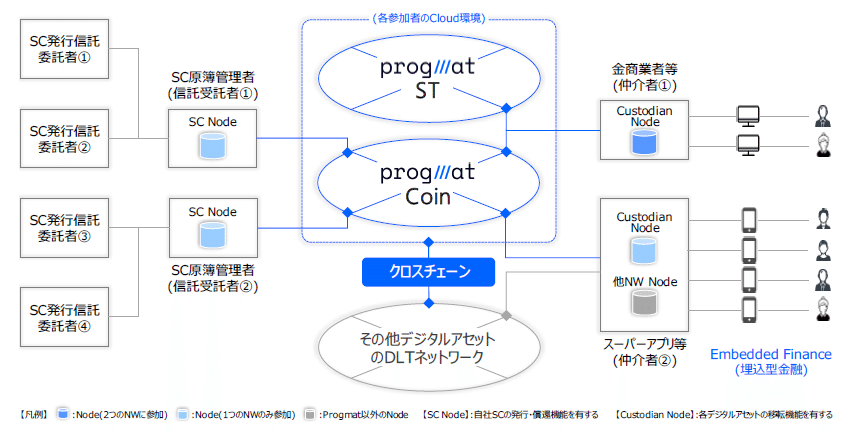

「Progmat Coin」のネットワーク上には、SC発行用信託の受託者向けの「SC Node(以下、SN)」と、自社チャネルの利用者向けにウォレットサービスを提供する仲介者向けの「Custodian Node(以下、 CN)」の2種類が存在しており、広範な事業者の直接参加を想定しています。

ST×SCの決済利用を主とする金商業者は、単一のCNでST・SC双方のProgmatネットワークに参加することができます。また、スーパーアプリ等はCN及びその他デジタルアセット別のNodeの双方を保持しつつ、自社UIに組み込み(Embededded Finance(埋込型金融))、各チャネルの利用者は各UIを介して日常的に利用することができます。

(3)「Progmat Coin」のスキーム

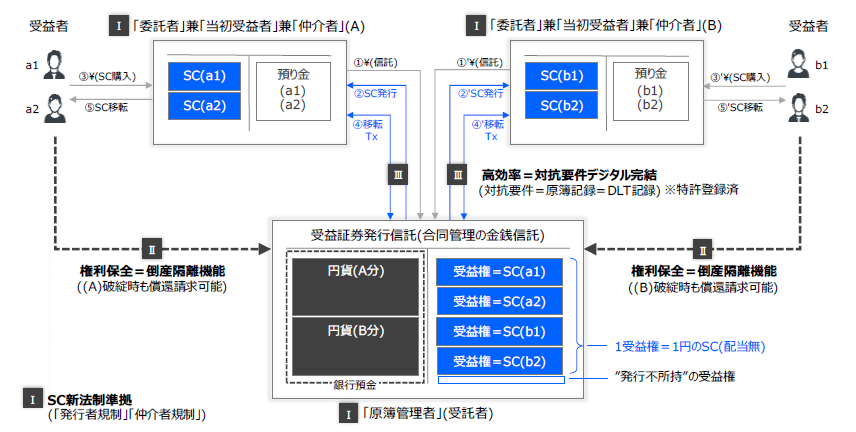

「Progmat Coin」のスキームは、委託者毎に異なるSCとしてしまうと、委託者を跨いだ換金対応等が煩雑化するため、複数委託者で受益証券発行信託を設定し、1円受益権を発行するスキームとなっています。「Progmat Coin」は受益証券発行信託スキームを用いることで、以下の特徴を備えています。

・ 新法制準拠:原簿管理者(受託者)と委託者兼仲介者とで、分担して運営する仕組みとし、それぞれ「発行者規制」「仲介者規制」に対応可能

・ 権利保全:信託の倒産隔離機能により、各仲介者破綻時も受益者は受託者に対して直接償還請求可能なうえ、受託者破綻時も信託財産は保全されるため、常に受益者としての権利が保全され、確実に換金することが可能

・ 高効率:デジタル証券における「Progmatスキーム」と同様の建付けにより、対抗要件の問題がなく、デジタル完結でSCの転々流通が可能(特許登録済)

(4)ライフサイクル

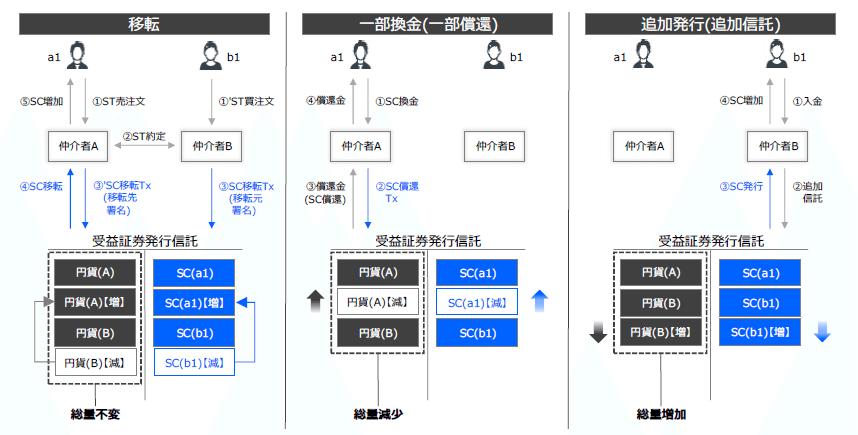

移転の場面では、仲介者を跨いだSCの移転も、同じ器の中で受益者間の異動があるのみで、円貨の総量は不変であるため、銀行口座振込は発生しません。

一部換金(一部償還)の場面では、受益者からSC換金請求を受けた場合、仲介者は信託の一部償還により振り込まれた円貨を受益者に支払うことになります(予め立替での支払もあり得る)。そのため、受益証券発行信託の円貨総量は減少します。

追加発行の場面では、投資家からの入金は仲介者経由で追加信託され、応分の受益権をSCとして当該受益者の残高を増加させることになります。そのため、受益証券発行信託の円貨総量は増加します。

4. ユースケース「ST決済」

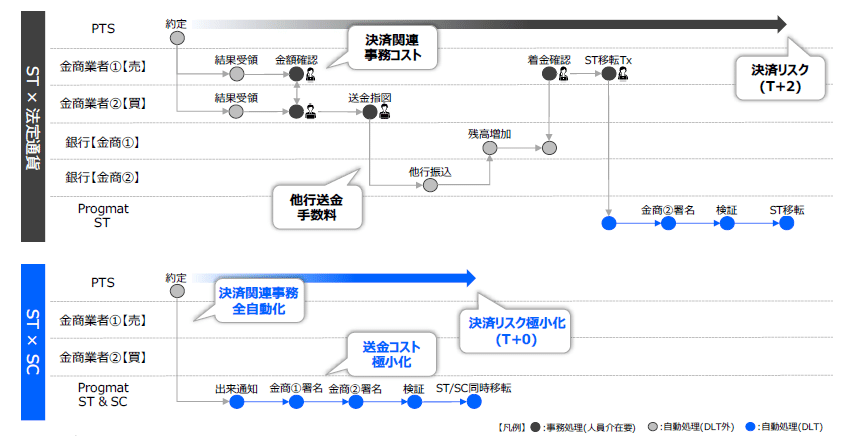

SCを利用しない既存のST 取引においては、資金決済手段が法定通貨(銀行送金)しか存在しない場合、取引から決済完了まで(T+2営業日)の決済リスクがありました。加えて、金商業者間での相対ネッティングのための金額確認や、銀行関連オペ等の事務コストも掛かり、他行送金手数料も発生していました。

今後、ST/SC の一体処理が可能になると、決済リスクが極小化(T+0営業日)され、全ての処理を全自動化し、かつ、送金手数料を低減することも可能になります。

5. 「ST研究コンソーシアム」の改組と「資金決済WG」の設置

前述の通り、STのみならず、SCやNFT、暗号資産等まで対象アセットが拡大していることや、会員企業間による協働領域が既に研究フェーズを超え、新たなエコシステムを共創するフェーズに移行しているといった背景を踏まえ、「ST研究コンソーシアム」を「デジタルアセット共創コンソーシアム」(DCC)に2022年4月に改組することと致しました。

また、同じく2022年4月より、「Progmat Coin」を活用したデジタルアセット決済の迅速な社会実装を目的に、「資金決済WG」を設置します。テーマとしては、「Progmat」上のSTとのRTGSに係る、提供者間連携を具体化する「Progmat内RTGS」と、「Progmat」以外のBCとのクロスチェーンに係る技術検証及び商用化の在り方に係る関係者間合意形成を目指す「クロスチェーンRTGS」になります。

6. まとめ

今回は「「Progmat Coin」の提供と「デジタルアセット共創コンソーシアム(DCC)」への改組について」と題しまして、2月9日のプレスリリースと、DCCの今後の取り組みについて解説しました。

今後は、「デジタル・分散型金融への対応のあり方等に関する研究会」で議論されている「発行者規制」「仲介者規制」等の新法制に準拠した「Progmat Coin」を発行することで、決済事業者間の決済リスクや人的コスト負担を軽減する仕組みを作り出し、社会的意義のある新たなエコシステムを共創することを目指していきます。

また、新たに設置する「資金決済WG」の枠組みの中で、「Progmat内RTGS」と「クロスチェーンRTGS」の技術検証および商用化の在り方に係る関係者間合意形成をすべく、会員企業様と協議させていただきたいと考えています。

次回以降も、よりタイムリーに皆様にとって価値のある情報発信ができる記事を掲載して参ります。今後もST発行実績に基づく成果や、各種WGを通じて得られる成果についての情報還元を継続し、皆さまのご検討の一助となればと考えております。個別のご質問やご相談事項がございましたら、共同検討をはじめとしたさまざまな枠組みがありますので、事務局までお問合せください。

引き続き、SRCおよびProgmatをよろしくお願いいたします。

ご留意事項

本稿に掲載の情報は執筆時点のものです。また、本稿は各種の信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性について三菱UFJ信託銀行が保証するものではありません。

本稿に掲載の情報を利用したことにより発生するいかなる費用または損害等について、三菱UFJ信託銀行は一切責任を負いません。

Digital Asset Co-Creation Consortium | Co-creation network for establishing STO