🇮🇳印度古典舞踊⑤【開敷華】

4回目だったか‥インドから帰ってきて、初めて、浦和の調神社の神楽殿で行った踊りの奉納「開敷華(かいふうげ)」

地元では「つきのみやさま」の愛称で親しまれている調神社(つきじんじゃ)。月と同じ読み、と云うことから月待信仰と結びつき、月神の使いである兎が守り神になりました。なので、珍しく、狛犬ではなく、狛兎。

御祭神は、天照大御神(あまてらすおおみかみ) 豊宇気毘賣神(とようけひめのかみ) 素盞嗚尊(すさのおのみこと)の三柱。

巫女さんになりたかった私にとって、神楽殿で踊れるなんて、最高にありがたいことでした‥

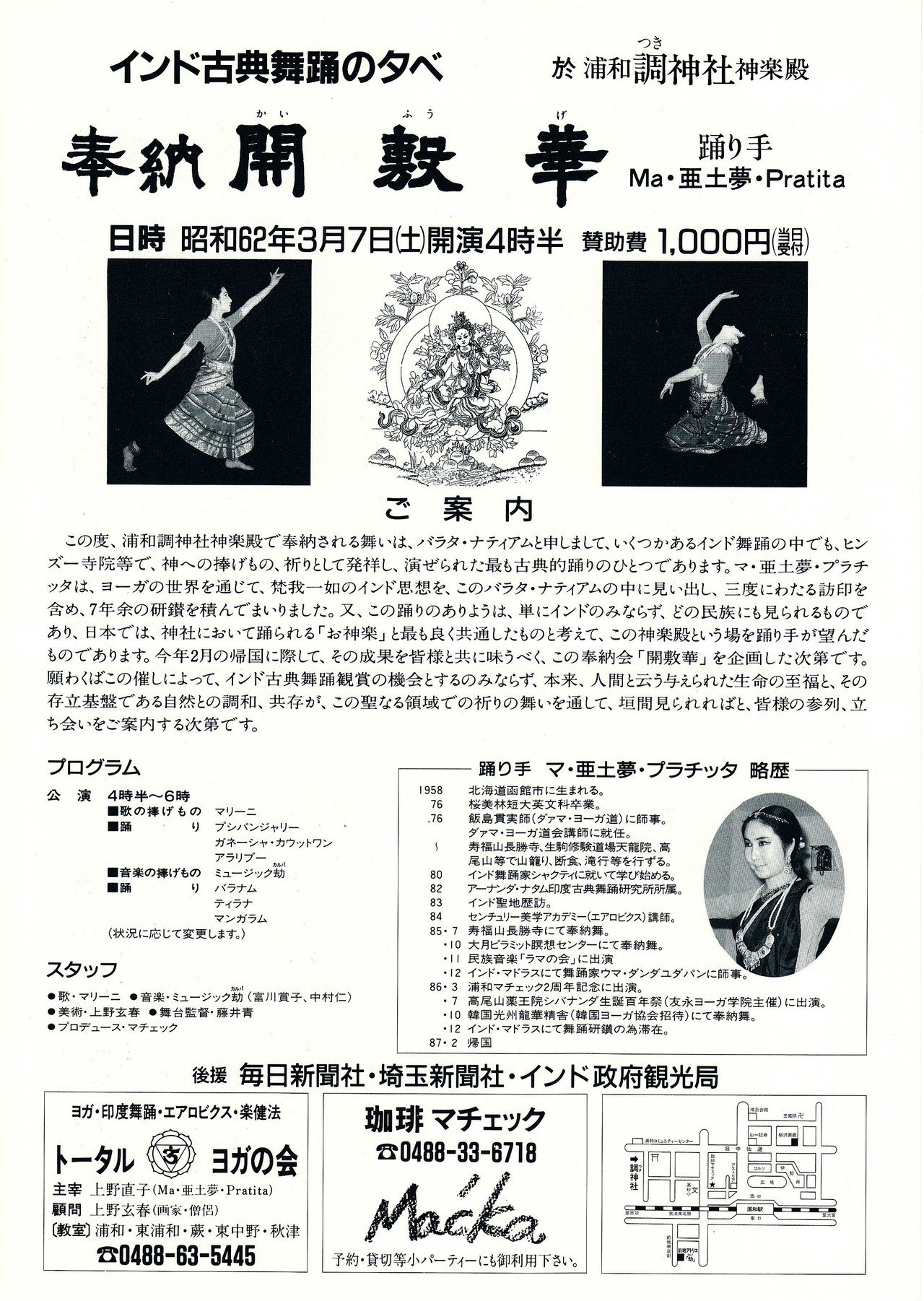

チラシがまだありました。

旦那が友人たちと全てお膳立てしてくれていました。

リハーサルは順調に進んでいたけれど、途中で電気が足りなくなりました〜急きょ舞台監督をお願いしていた友人の「珈琲マチェック」のマスター(ほんとに舞台監督さん)が、近くの病院にお願いして、電気を借りてくれました‥そんなことができるんですね‥

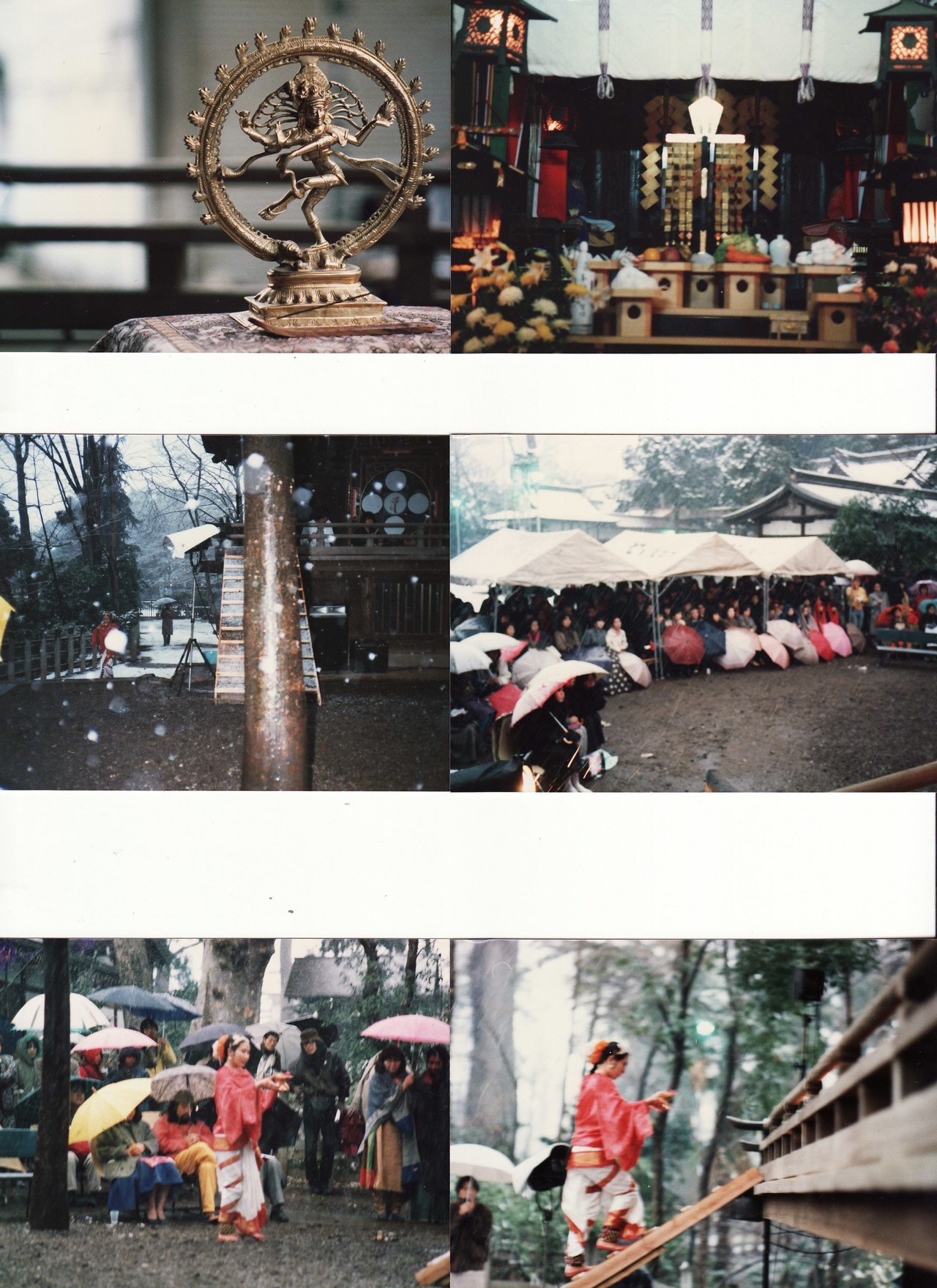

そして、一難去ってまた一難、今度は東京で、この時期なのに、雪が降り出しました〜❄️気温がどんどん下がっていきました‥

お手伝いのみんなが、今度はテントを調達してきて、神楽殿の前に集まってくださった観客?(ほとんど友人たち)の皆さんにお酒を振る舞い、カイロを配っていました‥

今回の「奉納の会」構成は、最初に私のタンブーラのM先生に、タミール語で「歌の捧げもの」をしていただきました。

そして、中盤には、シタールで有名なJさんに、「音楽の捧げ物」をしていただきました。雪で冷たくなった指をカイロで温めながら、素晴らしい演奏をしてくださいました。

そして前半の踊りはシヴァ神に印度での踊りの成果の感謝を捧げて、集まってくださった皆様の健康と幸せをお祈りする舞い。

この舞台に掲げている曼荼羅は旦那作で、巻物になっていって、この後10年近く、イベントのお供となりました。

このバラタナティアムという踊りは、女性のソロの踊りで 高度な技術と厳格な形が要求されます。

「アラマンディー」と呼ばれる基本のポーズは、足を外輪に開き、膝を折って腰から下がひし形のようになるポーズで10世紀の寺院の彫刻からとられました。

その体型のまま、その足をその場で打ったり前に出して、かかとで打ったり、後ろで交差して、つま先で打ったりします。

それに合わせて、上半身、腕、頭という具合に身体全てを動かします。全身くまなく左右対称に動くのが特徴です。

このステップの型が、何十とあり(昔は108あると言われた)、ひとつのステップに、ファーストスピード(ゆっくり)、セカンドスピード(普通)、サードスピード(早い)とあります。

ファーストスッテップが確実にできないと、サードスピードで形がくずれてしまいます。

私はこのステップの段階で先生が3人変わって、全部終えるのに、3年近くかかりました…結果的にはよかったのですが…たまに「すぐに踊りを教えてください」と言われますが、教えたくても、ステップができないと無理なんです…

バラタナティアム は、このステップの組み合わせの踊りの部分(ヌリッタ =純粋な踊りの部分)と、ヌリッティヤ(感情の表現)で構成されます。

ヌリッティヤは アビナヤと呼ばれるマイムやジェスチャーを通した感情表現です。

このジェスチャーをするとき、ムドラー(=ハスタ)で表します。ハスタ=手、ムドラーとは、封印という意味で、手の中に、マントラ(経)を封じ込めるという意味もあります。

これによって 怒り、悲しみ、喜び、愛、動物、神、月、太陽、過去、未来などありとあらゆるものを演じることができ、ストーリーを展開していきます。

同じ ムドラーの形でも、踊りの種類によっては意味が異なる場合もあり、片手で演じるのと両手で演じるのとでは表すものが変わってきます。

それに加えて、視線の動かし方や顔の表情でさらに複雑な心理状態を表現します。

この手は、カタカムカハといい、花を摘む、首飾りをつける、香水をつける、小枝を折る、鏡を持つ、弓をひくなどの時に使います

神話の神様の名前のムドラーは決まっていて、インド人で踊りの好きな人は、見るとなんの踊りかわかります。(例えば日本でいえばヤマタノオロチのお話だ〜とか)

なので、ステップだけの踊りは、説明しなくてもいいのですが、インドの神話を知らない日本の方達に踊りを見てもらうとなると、先にどんなお話か説明したほうがいいと思い、曲の前に、旦那が、その説明をしました。

また、マイムの部分を、ヨガの生徒さん2人に、手伝ってもらい、少しでもわかりやすくしました。

彼女たちは、ありがたいことに、私の踊りの最初の生徒さんになりました。

手の指の赤いのは、「アルタ」と言います。正式には、ヘナで染めますが、ほとんど、踊り用の赤に染める液体を綿棒とかで塗ります。やはり、おめでたい時とか、魔除けとか言われています。足にも塗っています。

また、足首に鈴をたくさんつけ(=グングルベルト) 歯切れのよいステップを踏みながら 体や腕、指先、顔や目の動きでエネルギッシュにダイナミックに感情や物事を表現します。

規程の踊りを一通り終わると、この足の鈴を先生からいただくのですが‥そこまでの道のりが長かった…遠かった‥インドまで行ってしまいました‥

この後しばらくして、貫実先生のところで出会った、福井のお坊さまに、地元に呼んでいただきました…

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?