【MTG:パイオニア】アブザンパルヘリオンを『シミュレーション』してみた

前提はどうでもいいからシミュレーションの結果という人は目次から「シュミレーション①」、結論だけ知りたい人は「考察まとめ」のほうまで飛んでください。なお記事として途中にも書いてありますが計算間違いがある可能性を許容して読んでください。また、PTで活躍した《発生の器》は考慮できていません。

まえがき

先日、MOのリーグでアブザンパルヘリオンを使用して0-5してしまいました。自分がこんなにアブザンパルヘリオンというデッキに向いていないのかと少し悲しくなります。こんな自分がこのデッキの回し方やサイドボードガイドを書いても意味がないことは百も承知。

というかその素晴らしいガイドはこの平山さんの記事にすべてが書かれています。個人的に本人を除いて1番この記事を読んだ人であろう私が断言するが、私の出る幕はありません。

その一方でプログラムを組むというMTGの実力とは関係ない方法で発見した内容で記事を書くことができそうだと気づきました。それがタイトルの

「アブザンパルヘリオンをシミュレーションしてみた」

です。

きっかけはアブザンパルヘリオンには後述する固定枠以外でとられているカードのバリエーションが幅広くデッキに幅があるので何がベストかというのを悩んでいたことです。例えば平山さんのデッキを実際に回すと、コンボが決まる確率はあまり高くないという感じがしました。これは平山さんのデッキがミッドレンジにも対応できるようにしているため、コンボ以外のカードを多く採用しているからです。しかし初心者の私がコンボ以外で勝つのは難しそうなので、コンボ成功率を上げる方向にしたいが、これを計算することは要素が多くて難しいと感じます。

例えば以下のようなケースは紙と鉛筆で計算できそうな範囲です。なぜなら引く枚数、そして土地の割合しか計算結果に影響しないからです。

赤マナは4Tで良い。囲い/銀行/銀行ドロープッシュ/銀行ドロー税血。デッキに赤マナが17枚入ってるとして6ドローで引く確率は90%超。これはマリガンして初手に赤マナが来る確率のみを計算した値とほぼ同じ。つまり赤マナがない以外の問題がないこの手札はキープだが実際は普段は特に何も考えずキープ。 https://t.co/7mo2nfdayj

— Yuuki Ichikawa (@serra2020) February 1, 2023

ちなみにデッキ60枚のうち、24枚土地が入っていて、6枚引いて土地が1枚以上来る確率は大体95%であるはずです。

6割ある土地以外のカードを6連続で引く確率は0.6の6乗で4.6%、ここから100%を引けば最低1枚土地がくる確率になります。(一枚引くごとにデッキの枚数と土地の枚数が変化するし、手札にも土地と土地以外のカードがあるので正確にはデッキに眠っている土地以外のカードは0.6より低いはず。そのため4.6%は正確な値ではないが、これらの誤差は無視できる範囲みています。今回の本題はそこではないのでこれ以上の計算はしません)

計算にピンと来ていない人は以下を読んでください。

その一方で以下はどうでしょう?

コンボが4ターン目に成功する確率はどれくらいでしょうか?

また、この手札がくるのはどのくらいの確率でしょうか?

これを計算することは難しいことは直観で理解できると思います。《大牙勢団の総長、脂牙》を戦場に出すパターンは《未練残り》か直接だすパターン、そして《サテュロスの道探し》で何が落ちるかを計算し、3枚目の土地がくるか来ないかも考慮する、さらにドローで何を引くか、etc… とにかく検討すべき材料が多いからです。ましてや何がベストか、という観点だと、様々な採用枚数のパターン、マリガンのパターンを毎回計算しなければなりません。端的に言って地獄です。

一方でプログラムを組んで計算をしてみれば、この問題をクリアできると考えました。いったんルールを設定すれば様々な組み合わせを繰り返し計算することはプログラムの最も得意なことの1つです。

もう一つシミュレーションがこの問題に活きそうと感じたのはゴールとゴールに至るまでのルールが設定しやすく計算量が少なさそうという点であります。例えばラクドスミッドレンジでライフを20点削る、というゴールを設定する場合、膨大なパターンが必要です。クリーチャーが2ターン目に出る時もあれば、4ターン目まででないこともあります。

一方、このコンボデッキのゴールは以下を同時に満たすことです。

・戦闘フェイズの開始時に《大牙勢団の総長、脂牙》が戦場にいること

・機体カードが墓地にいること

もちろん、これが試合に勝つことは直結しません。相手の除去が入ったら、《大いなる創造者、カーン》が戦場にいたら、なども考えられます。しかし、この条件を満たすと勝利に大きく近づくし少なくとも1ゲーム目は相手のデッキ種別が不明なため、最速コンボを目指すことが普通です。勝利の条件というゴールが明確で、そのため達成しなければならないリミットも短い。「ゴールが明確なこと」は「0と1で表しやすい」につながり、「リミットが短い」ことは「考慮するパターンが少ない、プログラムを書きやすい」ことに直結します。

このことからうまくプログラミングを使ってシミュレーションを行うことで最初の疑問を解決できるのではないかと考えました。こんなことやるなら素直に何度も死んで回したほうが勉強の価値あって強くなりそうですが。

シュミレーションの前提条件

さてシュミレーションの前提条件をいくつか記ます。

端的にいうと学術的なシミュレーションとは違い、ここでは単に様々なパターンでの動作を設定したスクリプトを流すだけなので、シミュレーションというのは大げさだと思いますが、かといっていい言葉が思い当たらないのでそのまま使います。

このシミュレーションでは以下を調べます。

【デッキの採用カード/枚数】がとある条件のときに、

【特定の条件のルール】で

【カードをプレイした】場合、

【試行回数n回】実施して

【コンボが成功する回数】は何回か?

太字のところ順に説明していきます。

デッキの採用カード/枚数

デッキの採用カード枚数については上記サイトでもわかる通り、大きく以下の6種の採用枚数や採用/非採用にばらつきがあります(執筆開始当時)。これらのカードは0枚採用から4枚採用で変動させてシミュレーションすることでそれらのカードのコンボ成功率への寄与を確かめ、どのカードを積極的に入れるべきかを考察します。PTで採用されていた《発生の器》は今回は計算にいれていません。これのプログラムを書いたのがPTよりずいぶん前だったからです。

残りの以下のカードも枚数は調整できるようスクリプトを組みましたが、今回の調査の結果では言及されていない限り変更しないで計算しています。理由は金魚で調べるとこれらのカードほぼ100%に近い値で記載した枚数を採用しているためです。本来ならばそれらの値も変化させていくことがブレイクスルーにつながると思いますが、まずは意見が分かれるところから試したいと思い、下記のカードは変更していません。そのため言及がない場合は以下の枚数、計47枚を採用していると考えてください。なお、機体に関しては10枚の中身を区別していません。例えば4ターン目に《領事の旗艦、スカイソブリン》が釣れたとしてもコンボ成立とみなします。

21 土地

4 《大牙勢団の総長、脂牙》

4 《パルヘリオンⅡ》

4 《エシカの戦車》

2 《領事の旗艦、スカイソブリン》

4 《忌まわしい回収》

4 《ラフィーンの密通者》

4 《思考囲い》

また、最初の変動6種とほぼ固定の47枚を足して60枚に満たない場合、これらのどれでもないカードでコンボ成立に一切寄与しないカードが60枚に足りない枚数だけ入っていることで60枚になっていると考えてください。例えば6種を2枚ずつ、計12枚を採用した場合、59枚が確定したので残り1枚を足したデッキでシミュレーションを行っています。それとは別に例えば逆に61枚以上の場合はシミュレーションをしていません。

コンボの成功率にどれだけ寄与するかを比較するためには条件を1か所だけ変えたデッキ同士のコンボ成功率を比較します。例えば《未練残り》、《縫い師への供給者》を2枚ずつのデッキ、《未練残り》を3枚に増量したデッキ、《縫い師の供給者》を3枚に増量したデッキをそれぞれ作ります。これら3つのデッキのコンボ成功率を計算することで《未練残り》《縫い師の供給者》がそれぞれどちらが成功率に大きく寄与するのかを探っていきます。

途中デッキの構成を明記せずシミュレーションをしている場合は上記47枚に変動6種を2枚ずつ、あと関係のないカードを1枚とした計60枚で計算しているとみてください。

特定の条件のルール

大きく括ると以下を設定できるようにしました。

①最初に必ず配られるカードは何か?

②マリガンのルールは?

③プレイの指針は?

①以外はベースの考えが必要になります。ベースの考えは平山さんの記事をそのままコピーしました。抜粋すると以下の通り

キープ基準

・墓地を肥やす手段と《大牙勢団の総長、脂牙》を出す手段があればキープ

・《忌まわしい回収》は単体で、《未練残り》《ウルヴェンワルド横断》は墓地肥やしとセットで《大牙勢団の総長、脂牙》が手札にあるとカウント

・《大牙勢団の総長、脂牙》と機体カードがあればマリガンした後ならキープ

プレイ基準

・《大牙勢団の総長、脂牙》がなければ《忌まわしい回収》はそれを探しに行くことを優先

・3ターン目に《大牙勢団の総長、脂牙》をプレイすることはあり

相手がロータスか否かなどは考慮しません。したがって計算で導き出される確率は実際のものより高いと予想されます(3ターン目にプレイすることはあまりないため。)

なお、マリガンを何回するか、マリガンでどのカードを戻すかについてはこちらで独自に考え実装しました。以下概要を記す。

・マリガンはトリプルまでとする。

つまり最低でも4枚のカードが確保されるものとする。これは土地、土地、墓地肥やし、脂牙カウントのカードを想定してである。土地、土地、《忌まわしい回収》でも行けそうではあるが、今回はこのルールをベースとした。

・マリガンで戻すカードの優先度は以下の通り

コンボにかかわらないカード

脂牙カウントが2枚以上持っているならそのカード

4枚目以上の土地

機体、《ラフィーンの密通者》、《思考囲い》が2枚以上あるならそのカード

機体カードと機体を手札から落とすカードのうち、両方そろっていないならそのカード

墓地肥やしが2枚以上あるならそのカード

3枚目の土地

機体カードか機体を手札から落とすカード

墓地を肥やすカード

脂牙カウントできるカード

カードをプレイ

ここでは以下の条件を無視します。残念ながらこれらを考慮しなければならないとシンプルではなくなり、パターンが複雑になるからです。したがって導き出されるシミュレーションの成功率はこの点においても実際のプレイでの成功率より高いことを記載しておきます。

・すべての土地はアンタップインし、すべてのマナが生産できるものとする。(3色なのにカラースクリューが起こることはないとする。仕方なし。)そのため、マナコストが土地の枚数以上であればプレイできるものとする。全ての土地から任意のマナがでるため。

ただし土地は1ターンに1回プレイなどのルールは守る。

・相手の妨害は一切ない、一人回しの状態とする。

試行回数n回

nのベースは100万回としています。したがって以下の動作を1つのデッキパターンに対して100万回行っていました。

採用したカードでデッキを構築

シャッフルしてマリガンチェック、前述のキープ基準を満たしたらキープし、それ以外ならマリガン。これをトリマリまで実行。トリマリまで到達したら自動でキープ

前述の指針でカードをプレイ

たとえば6種類を全部2枚にしたデッキを作ったとして、毎回最初にシャッフルして7枚引いてルールにしたがってカードをプレイすれば成功することもあれば、失敗することもあります。このデッキで100万回中何回コンボが成功するかを計算することでコンボの成功率を計算します。

なお、先行後攻は交互に入れ替えます。つまり後攻の場合1ターン目もドローのルールはシミュレーションの中で行っています。

コンボが成功する回数

コンボの成功は以下のすべての条件を満たすことで成功とみなします。

・《大牙勢団の総長、脂牙》が戦場にいること

・機体カードが墓地にいること。トークンが残らない《領事の旗艦、スカイソブリン》を釣り上げても成功とみなす。

・先手後手関係なく4ターン目までに上記2つを完了していること。

4ターン目という数値に関しては平山さんの記事にあるので説明は省略。疑問があるかたは平山さんの記事のキープ基準のところを見てください。

コンボが成功した回数から全体の試行回数を割ったものが、各条件におけるコンボの成功率です。

それ以外の条件

・シミュレーションを実行する環境としてruby 3.2.0 (2022-12-25 revision a528908271)を使用

・OSはWindows11

・前提条件に記載した条件にバグなく沿っているかは保証しない。

これをレビューした他者も一人もいない。だれかレビューして。

試行回数についての考察

それでは実際にシミュレーションを回していきましょう!

という前に少しやりたいことがあります。それは試行回数についての考察です。最初に定義した試行回数100万の数値の妥当性について少し検討していきます。例えば100万回の試行回数を経て導かれた期待値、これはどれほど正確でしょうか?

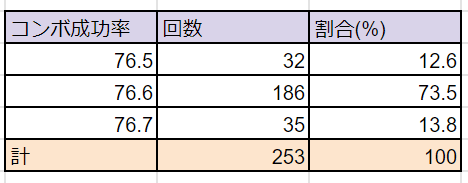

最初は甘えで試行回数を10万回で計算していました。ただ、「同じデッキを使い試行回数10万回でコンボ成功率を導く計算」を複数回算をしてみると、1回1回のデッキ成功率の結果に違いが生じることが分かりました。以下に示すのはとある同じ条件で何度も計算してみた結果です。このように0.3%程度の誤差ですが、試行回数10万回ではかなりばらつきがあります。たまたま計算した1回が正しい値から大きく外れる可能性はそこまで低いとは言えません。

まあそれもそのはずです。例えばサイコロを6回転がして1がでる確率はいくつでしょうか?もちろん我々は16.7%と知っていますが、サイコロを6回ふったからといって16.7%が導き出されるかといえばNo。6回ふっても1回もでないこともあれば、6回ふって3回くらい1がでることもあります。16.7%をシミュレーションで導き出すには十分な試行回数が求められます。一方で試行回数を単純に10倍すると計算時間に10倍かかります。今回使うと決めた試行回数100万回の場合、240近いパターンを計算するのに約24時間。正確だからと言って1000万回にした場合、10倍計算量が増えるので計算が10日間。そんなペースだと一生この記事はかけません。試行回数はいたずらにふやせない。

そのため先ほどの6種2枚デッキに対して試行回数を100万回にしたらどうでしょう?コンボ成功率の結果は以下のようになりました。

まだばらつきはあります、しかしおおよそ76.6が正解であろうことは推測できるでしょう。また、仮に間違えたとしても0.1%程度であり、間違える確率は25%程度と導くことができました。したがって例えば2つの種類のデッキを作ってそのコンボ成功率を計算したとき、その時の誤差が0.3%以上あった場合は間違いなく高いほうがかならずコンボ成功率が高いことを意味します。また、0.1%しか差がない場合は同じ可能性、または実はコンボ成功率の高低が入れ替わっている可能性があります。ただし入れ替わるのは本当は確率が高いデッキがたまたま低い計算結果がでてしまい、本当は確率が低いデッキがたまたま高い計算結果がでてしまったケースなので、13%*13%=1.69%程度、つまり入れ替わりはほとんど起きないととらえられます。

これらの結果から試行回数は100万を採用するとともに、0.3%以上成功率が高い場合、有意にコンボ成功率が高いと判断することにしました。

シミュレーション① どのカードがコンボ成功率に寄与するか?

異界の進化あり

さて、上述の検討すべき以下の6枚についてまずはどのカードがコンボ成功率に貢献するか、を調べました。

《サテュロスの道探し》

《ウィザーブルームの命令》

《未練残り》

《ウルヴェンワルド横断》

《異界の進化》

《縫い師への供給者》

これらについて0,2,4採用を組み合わせていきます。デッキが60枚を超えた場合は計算は行いません。これについて計算した結果がこちら。

数値はデッキに採用している枚数です。

コンボの成功率に寄与するのは

《異界の進化》→

《サテュロスの道探し》→

《ウルヴェンワルド横断》=《縫い師への供給者》→

《ウィザーブルームの命令》→

《未練残り》

であることがわかりました。

まず《異界の進化》が圧倒的にコンボ成功率に貢献することがわかります。

2枚入っているものを抜いてしまうと4%ほど成功率が下がってしまうのは6枚の中でも1番大きい数値です。成功/失敗の詳細な原因を調べましたが、主に3つの要因があげられます。

・《大牙勢団の総長、脂牙》が戦場にいる状態が作れるか

・機体が墓地にいるか?

・土地が3枚以上存在するか?

これらの要素について《異界の進化》あり、なしで4ターン目までにどのくらい成功するか、というのをまとめたのが以下になります。

やはり《大牙勢団の総長、脂牙》を戦場に出す、という行為は3つの関門の中で最も成功率が低いため、《大牙勢団の総長、脂牙》の枚数をかさ増しできるカードはコンボの成功率を高めることができます。

一方で《異界の進化》を入れても5%くらいしか変わらないじゃん!という考え方もできます。何度か回してて思うのが、《異界の進化》はアドバンテージを失いながらプレイするので、サイド後にコンボ主体じゃないときの場合や、打ち消された時のリスクがかなり大きいなと感じます。4枚入れて80%に少し届かないくらいなので、この数値の大きさをどう判断するかは各自にゆだねたいと思います。

また100%デッキに入っているとgoldfishに言われている《未練残り》はほとんど4ターン目以内の成功率に寄与しないことが分かりました。ただ、《未練残り》は打ち消したり破壊された後ならば2マナで出すことができ、フラッシュバックでさらに戦場に出すことができるなど、ほかにはない特徴があるので一概にこのカードが悪い、ということはなさそうです。

《ウルヴェンワルド横断》ですが、4種類のカードを墓地に落とすのはなかなか難しいのではないか?と思っていたのですが、かなり達成しそうということがわかりました。データを載せませんが全2種類のデッキ構成の場合、4ターン目までに墓地にカード4種を達成するのは約50%という確率になります。以外と確率が高いと思うので、《異界の進化》の代替としても使えそうな気がします。

異界の進化なし

ここでは《異界の進化》が最も寄与率が高いと出てきましたが、これを抜いたらどうなるのでしょうか?

ここで少し状況が変わります。一番寄与するものから順に

《ウルヴェンワルド横断》→

《サテュロスの道探し》→

《縫い師への供給者》=《ウィザーブルームの命令》→

《未練残り》

まず《異界の進化》が抜けているので《ウルヴェンワルド横断》の価値が高くなりました。面白いのは《縫い師の供給者》だと思います。ほとんど《ウィザーブルームの命令》とバリューは変わりません。個人的には《縫い師の供給者》は1マナでこのデッキでは唯一墓地肥やしができるカードなので、このカードは《ウィザーブルームの命令》より圧倒的にコンボにつながりやすいと考えていました。しかし実際はそこまで影響はないようです。調べてみると確かに機体が落ちる可能性は《縫い師の供給者》に軍配があがります。しかし、土地が2で止まる可能性が《ウィザーブルームの命令》を採用した場合は下がるので結果的にトントンということになります。

クリーチャーであること、攻撃ができて搭乗もできること、という点は《縫い師の供給者》にはありますが、様々なモードがある《ウィザーブルームの命令》のほうが《異界の進化》なしの場合は軍配があがりそうと感じます。

また、ここで少し気になる結果が見えています。未練残りを増やすと確率が下がる、という点です。これに関しては後程説明します。

ほかにも《ウィザーブルームの命令》、《縫い師の供給者》などの抜いて順番を確かめてみましたが、墓地肥やし系のカードを採用しないパターンの場合、残りの墓地肥やしの価値があがり、《大牙勢団の総長、脂牙》の代替カードを採用しないなら、残りの代替カードの価値があがるというなんの面白味もない結果でした。《異界の進化》のあるなしだけは順序が変わるため紹介しています。《異界の進化》を採用/非採用で残りのカードの優先度が変わることは認識しておいたほうがいいと思います。

シミュレーション② マリガン基準に改善点はないか?

未練残り

さて、少し置いておいた、《未練残り》を増やすとコンボ成功率が下がるのはなぜでしょうか?《未練残り》に関していろいろ確認したところ、マリガン基準にかかわっていることが目に留まりました。現状《未練残り》は墓地肥やすカードとセットの場合、《大牙勢団の総長、脂牙》としてカウントするキープ基準です。そこで《未練残り》だよりでキープすると失敗する可能性があるのでは?という思いに至りました。

そこで、デッキに《未練残り》が何枚あるか、マリガン判断の初手に何枚以上墓地肥やしのカードがある場合に《未練残り》を《大牙勢団の総長、脂牙》としてカウントするかでシミュレーションしました。

この結果を確認すると、墓地肥やしの1枚以下でキープする場合は成功率が低いことが分かります。また、初手の墓地肥やしの枚数が9枚と設定したとき、これは7枚の手札しかない以上、このパターンは必ず《未練残り》は《大牙勢団の総長、脂牙》としてカウントされません。にもかかわらず、2枚以上墓地肥やしのカードがある場合とほぼ同じ確率になります。これは2枚以上あればネガティブな結果にはならない、となります。

《未練残り》を《大牙勢団の総長、脂牙》としてカウントしたい場合は、に2枚以上墓地肥やしがないと失敗する可能性が高いと判明しました。そしておそらくですが、ほとんど差がないということはあまり2枚以上でキープしてもあまり戦力にならないのではないか、とは思います。

これを踏まえると以下の場合《サテュロスの道探し》が2枚あるので墓地肥やしが2枚あるとカウントできます。したがって、未練残りは《大牙勢団の総長、脂牙》としてカウントできます。《思考囲い》がほかの墓地肥やしになればよりベターです。《サテュロスの道探し》の1枚が《縫い師への供給者》などであれば問題ないですが、土地であったり《未練残り》すると墓地肥やしが1枚しかないので、《大牙勢団の総長、脂牙》とカウントできずマリガンになります。

なお、「墓地肥やしを2枚以上で《未練残り》を《大牙勢団の総長、脂牙》として2枚以上の場合でカウントするとき」と、「《未練残り》は《大牙勢団の総長、脂牙》としてカウントしないとき」は差がないことも記しておきます。

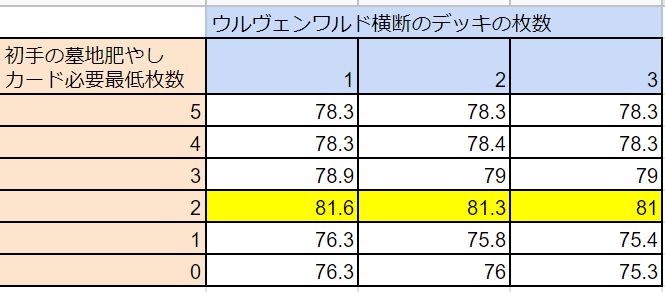

ウルヴェンワルド横断

《ウルヴェンワルド横断》でも同様に調べてみまし。その結果、墓地肥やしが2枚以上あるときに《ウルヴェンワルド横断》を《大牙勢団の総長、脂牙》としてカウントした場合、コンボ成功率が最も高くなることがわかりました。

手札に墓地肥やしが3枚以上となるとかなりレアケースなので2枚が妥当なのだと思います。《ウルヴェンワルド横断》は墓地肥やしカードが1枚しかない場合はキープの基準としてはいけません。

忌まわしい回収

《大牙勢団の総長、脂牙》としてカウントするものの1つとして忌まわしい回収があります。これは前述の2つとは違い、墓地に依存しないため、墓地肥やし数がどのくらいあると《大牙勢団の総長、脂牙》としてカウントしていいかという話題とは縁がありません。一方、《忌まわしい回収》を《大牙勢団の総長、脂牙》としてカウントしてキープしたのに、5枚見ていなかったためコンボ不成立になった、ということは結構あります。これが起きるたびにもしマリガンしていたらもっといい手札だったのでは、と思わざるをえません。そこで、マリガン何回目以降なら《大牙勢団の総長、脂牙》としてカウントしていいかを調査しました。

表内は異界の進化ではなく忌まわしい回収の誤りです。3ターン目うんぬんの解釈は以降にでてきます。この章では触れません。

結果的には有意義なデータはとれませんでした。ただマリガン0回目からカウントしても1回目からカウントしてもそう変わらないように見えます。後述の通り微妙に1回目以降でカウントしたほうが高いように見えるので、このあたりは好みに見えます。

墓地肥やし

墓地肥やしは何枚あればキープ基準としてもよいのでしょうか?

現状は墓地肥やし1枚からキープとしていますが、2枚以上でキープできたほうが機体が落ちる確率がより高くなるので、そちらのほうがいいような気がします。というわけで、「x枚以上墓地肥やしがあればキープ」というルールをマリガンy回まで適用、それ以降は1枚以上という緩い条件にする、というシミュレーションを行ってみました。

完全に予想外なのですが、墓地肥やしを0枚以上とした場合キープ基準とする時が最も確率が高い、ということが示されました。これはつまり、墓地肥やしが0枚でもキープしてよい、ということになります。まったくもって直観と反しています。

しかし、ソースを見てもコードで間違えている点は発見できませんでした。まだ考察はできてないですが自由枠全2枚のデッキで計算しているので墓地肥やしのカードは全体で10枚あるはずです。墓地肥やしのカードがない状態でも後から引く、という確率がマリガンしていい手札がそろうという確率より高い可能性があります。確かに《大牙勢団の総長、脂牙》が一番の障壁であり、墓地肥やしは多数カードがあるので《大牙勢団の総長、脂牙》相当のカードがあるなら後から引くだけでそれなりの確率はあるから。。。というのは全く想像の範囲外と言われれば嘘になります。ただ書いてても個人的は全然納得いっていないのでバグなのか、それとも確率的に正しいのかは今後も継続して調査したいです。

シミュレーション③ コンボ成功確率を最大化する。

いくつかパターンを分けて計算をしてみました。なお、どのパターンも《大牙勢団の総長、脂牙》と《忌まわしい回収》は4枚採用とします。なぜなら脂牙が最もコンボの要素の中で不安定だからです。

異界の進化採用かつ現実的な型

これまでの成果から《未練残り》はコンボ成功率に影響しないことが分かったので0、また、現実的には《思考囲い》の妨害や《ラフィーンの密通者》の攻撃力が必要と考え4枚採用、このパターンでとれる最大値を探しました。

4枚採用:《異界の進化》《思考囲い》《ラフィーンの密通者》

0枚採用:《未練残り》

結果としては上記の通り。土地は21-23までそれなりに選択肢がとれそうです。《ウルヴェンワルド横断》に関しては《異界の進化》をとっていればあまりいらないようで最大でも1枚程度でよさそうです。正直1%以下の誤差の範囲内なのでどのパターンをとっても問題ないと思われます。となると土地や機体は最小限やに減らしつつ《ウルヴェンワルド横断》や《縫い師への供給者》がとれるオレンジの枠のパターンが最有力候補になりそうですね。

異界の進化採用型かつ最大確率追求型

4枚採用:《異界の進化》《ラフィーンの密通者》《サテュロスの道探し》

0枚採用:《未練残り》《ウィザーブルームの命令》

《異界の進化》を用いて最大確率を求める場合、いろいろ試した結果、《ラフィーンの密通者》は4枚あったほうがいいことがわかりました。残りのパラメータをいじった結果、最大では青で囲った82.9%であることが判明しました。もちろんこの数値は全パターンの中での最大。オレンジのところも青の箇所とコンボ成功率がほとんど変わらず、かつ《思考囲い》が採用できるので現実的かと思われます。

異界の進化不採用かつ最大確率追求型

4枚採用:《ウルヴェンワルド横断》

0枚採用:《未練残り》《異界の進化》

《異界の進化》がない、かつ《思考囲い》や《ラフィーンの密通者》を自由にするパターンの場合は上記になりました。いろいろ試行錯誤した結果、やはり《ウルヴェンワルド横断》は《大牙勢団の総長、脂牙》の変わりになるのでこれが4枚あるほうが確率が大きく高くなります。《未練残り》は相変わらず確率に関与しないため0枚で固定になりました。

異界の進化を採用する場合に妨害や攻撃のバランスから現実的であると設定した《思考囲い》と《ラフィーンの密通者》を4枚採用する型はオレンジになります。これは最大値である青枠とほとんど変わらないことがわかりました。《異界の進化》がある以上クリーチャーが必要なので、いびつになってしまいます。汎用性では《ウルヴェンワルド横断》採用型に軍配があがりそうです。

《ウィザーブルームの命令》は結果として確率に寄与する割合は低く、《縫い師への供給者》のほうに軍配があがります。土地や機体は切り詰めないほうがよく、土地23枚、機体12枚が最も確率が高くなることがわかります。現在は土地は21枚、22枚、機体は10枚が多いことから、単にコンボだけを考えるなら少し増量したほうがよさそうですね。機体は今は3種類しかありませんが、4種類目が来たらもう少し採用されることになりそうです。

その他判明事項

大牙勢団の総長、脂牙を唱えるタイミング

今までのシミュレーションは機体が墓地に落ちていない場合でも3ターン目に《大牙勢団の総長、脂牙》を唱えることを許可していました。

これを許可しない場合はどれくらい確率が下がるのでしょうか?先ほどの《忌まわしい回収》をマリガン何回目からカウントするかと並行して計算しました。

結果として約5%ほど落ちることがわかりました。思ったより下がっていないという印象です。なお、このデータでみるとマリガン1回目から《忌まわしい回収》を《大牙勢団の総長、脂牙》としてカウントするのが確率を最大化できるようです。

マリガンの回数と成功の確率のドリルダウン

マリガンの回数とコンボ成功率について深堀をしていきます

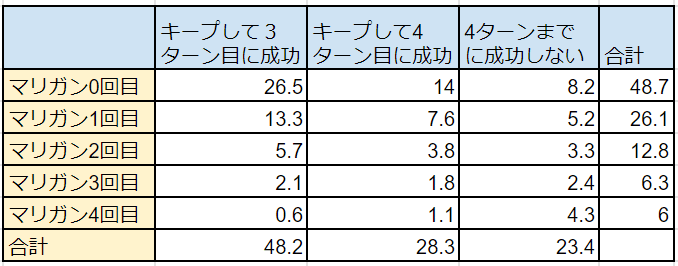

まずは当初の基準にそってマリガンをした場合、マリガン回数や各成功確率についてまとめました。

以下は6種類について2枚ずつ採用したケースについてのシミュレーションの結果です。

以外とマリガンなしのとき、約半数はキープ基準を満たすことがわかります。もっと積極的にマリガンをさせられるイメージがありましたが、その時は運が悪いときですね。

マリガン2回目でキープできた場合、まだ成功する確率は高い状態です。一方で残念ながらキープ基準を満たさなかった場合は全体の12.3%あるようです。(マリガン3回目、4回目の合計から算出できます。)この時マリガンを決断すると、コンボ成功する確率は5.6%、失敗は6.7%で失敗する確率がややや高くなります。

マリガン3回目でキープしても成功するのは3.9%、失敗するのは2.4%で成功する確率はまだ高い、ということがわかります。一方でキープできない確率もかなり高く、また、マリガン4回目になってしまうとコンボ成功率は1.7%、失敗する確率は4.3%と失敗するほうが明確に高くなります。

さて、ここでふと疑問がわきます。マリガン3回目でのマリガン/キープの判断です。

もちろんマリガン基準を満たしているならキープをすればいいです。しかしマリガン基準を満たさない場合は少し考えたほうがよいかもしれません。というのもこのままマリガンをした場合、コンボが成功する確率は25%程度でしかないからです。(1.1%+0.6%)/ 6%ですね。そのため、手札が充実しているのであれば、例えば《大牙勢団の総長、脂牙》を手に入れる手段がなくても、《エシカの戦車》ビートが遂行できそうな手札であれば25%の確率を目指さなくてもいいのでは、という判断はあってもいいと思います。このデッキの強さは《エシカの戦車》でもゲームメイクできるとことです。柔軟になってもよさそうなポイントです。

これはマリガン2回目にも言えそうに見えます。

マリガン2回目にキープ基準に満たない状態だったとしてマリガンしても成功する確率より失敗する確率が微妙に高いことがわかります。微妙な差なのでスパッと判断できませんが、頭の片隅に置いていてもいいと思います。

考察まとめ

ここまでの考察をまとめると以下のようになります。

《異界の進化》が最もコンボ成功率に寄与する。以下は寄与する順番。

《異界の進化》→

《サテュロスの道探し》→

《ウルヴェンワルド横断》=《縫い師への供給者》→

《ウィザーブルームの命令》→

《未練残り》《異界の進化》がない場合は以下の順でコンボが成功率に寄与する

《ウルヴェンワルド横断》→

《サテュロスの道探し》→

《縫い師への供給者》=《ウィザーブルームの命令》→

《未練残り》《異界の進化》《ウルヴェンワルド横断》《サテュロスの道探し》《縫い師への供給者》《ウィザーブルームの命令》《未練残り》を2枚ずつ採用した場合、コンボ成功率はおよそ76.6%

コンボ成功確率を最大値(82.9%)にする場合は以下のデッキ構成

土地22,機体12

《異界の進化》《ラフィーンの密通者》《縫い師への供給者》《サテュロスの道探し》《忌まわしい回収》《大牙勢団の総長、脂牙》を4枚ずつ

《ウルヴェンワルド横断》を2枚、もしくは1枚にして《思考囲い》を1枚

マリガンの判断の際、手札に2枚以上墓地肥やしカードがあるときに《未練残り》を《大牙勢団の総長、脂牙》としてカウントするならば、コンボ成功率を最大化できる

マリガンの判断の際、手札に2枚以上墓地肥やしカードがあるときに《ウルヴェンワルド横断》を《大牙勢団の総長、脂牙》としてカウントするならば、コンボ成功率を最大化できる

マリガンを1回以上しているときに《忌まわしい回収》を《大牙勢団の総長、脂牙》としてカウントするならば、コンボ成功率を最大化できる。マリガンしていない状態の場合はカウントしないほうがよい。

墓地肥やしのカードの枚数はキープの基準として考慮しないほうが、コンボ成功率が高くなると計算されたが、理由は不明のため今後要検証。

マリガン4回すると成功率はかなりは低い。マリガン3回目でビートできる場合はコンボをあきらめてキープすることも考慮していく。逆にマリガン3回目までは積極的にマリガンを行う。

なお、上記はすべてのカードの構成のもと検証したわけではないため、カードの構成によっては結論が変わる可能性があることを留意してください。

ここではあくまでコンボ成功率が高いことを正義として記述しました。実際はいかにサイド後もゲームがとれるか、を検討していく必要があるため、これが正解というものはありません。

アブザンパルヘリオンは墓地対策は当然として、除去の連打、《大いなる創造主 カーン》、《真髄の針》、タッパー、打ち消しととにかく妨害されることが多いコンボであることを痛感しました。コンボの成功率を高めつつ、これらの妨害に対する対策をどのように行っていくのかがこのデッキのカギです。今回は前半のコンボの成功率を高めるほうしか記載できませんでしたが、後半についての記事ができるよう腕を磨いていきたいと思います。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?