死亡フラグが続いてる

18話「壇ノ浦で舞った男」まで終了し、おそらく全話の三分の一は超えたようだが、開始からこの18話まで息つく余裕もない早い展開だった。しかも一話で屋島と壇ノ浦全てを終わらせている。『鎌倉殿の13人』は源平ものではないことをまた自分に言い聞かさなければならないのはつらい作業だ。

とはいうものの屋島戦も壇ノ浦戦も思ったよりオーソドックスで、「源平もの」であれば主人公たる義経に相応しい見せ場はきちんと用意されていた。いつも話題になる逆櫓論争や、戦闘員ではない漕ぎ手への射殺命令や、派手な八双飛びといったサービスシーンはやはり欠かせない。しかも繰り返すが「源平もの」ではないので、梶原景時(中村獅童)が義経(菅田将暉)の引き立て役で終わるはずがない。一体どういう仮説を立ててくるのかワクワクして観ていた。

逆櫓論争を始めとする義経と景時の対立構造に関して、どのような展開になるのかと思っていたら、実は義経と景時の対立は芝居でした、自分が悪者になれば他の参加者は義経が総大将になることを反対しないだろうという、やはり奇を衒ったなという感じだった。細かく言うと、全てが芝居というわけではなく逆櫓論争は本当で、景時が考えをあらためただけだ(ただこれも景時だけの芝居かもしれない)。展開に苦しむことは容易に想像出来る。『鎌倉殿の13人』の景時は、一ノ谷から壇ノ浦の合戦までは義経をとことん評価するが、その後は義経を葬るつもりでいる。それには至極一貫性がある。景時自身の心境には触れられていないが一応は鎌倉幕府の礎が彼の最優先事項だからである。そうなると史実のように義経の策をことごとく否定するのはおかしいし、単なる無能ということになってしまうし、石橋山の合戦で頼朝(大泉洋)を助けたり広常(佐藤浩市)を誅殺するだけの技量はどうなんだということになる。だから景時が無能でないことを証明するために、そして義経の策を通してあげるためにあえて軍船に「逆櫓」をつける提案を出してみましたという苦肉の策案を三谷が考えたということなのか?

『草燃える』の原作者である永井路子は、景時びいきだが、それでも逆櫓論争に関しては義経に軍配を上げている。もちろんリスクを回避するための逆櫓案について否定しているわけではないが、結果的に義経の策が正しかったので、自著の随筆『つわものの賦』では、「あの場合の状況判断からすれば、やっぱり義経の言い分に歩があるように思われる。」と認めている。なので景時を主人公とした小説『黒雪賦』(表題作は『炎環』)では、屋島のことは取り上げられていない。その代わりに景時が義経の館に出向いて、検非違使の任官は固辞するように忠告するのだ。鎌倉武士は御所(頼朝)からの推挙がない限り叙任に当たってはならぬということ、兄弟の間に波風を立てるときではないことをとくとくと諭すのだ。ドラマの中でも江原真二郎が演じる景時は義経の館に押しかけて持論を展開するが、永井が自著で避けていた逆櫓論争に関しては、脚本家の中島丈博は採用する。義経と景時の対立は芝居だったという仮説、戦術に関係はないが景時が義経の任官を固辞するように忠告していたという仮説、両作品の仮説にどちらに説得力があるかどうかはなんとも言えないが、作者の景時愛の強さに関しては『草燃える』の方だと思う。どう考えても景時がわざわざ義経の館に押しかけて忠告するってまるでホラーとしか思えない。

つまり永井が省略し、中島が採用したように、ドラマ内では結局逆櫓論争のことは避けられなかったようなのだ。だから義経と景時は船に逆櫓をつけるつけないで普通に衝突し、「臆病者」「猪武者」と罵り合い、「御曹司は狂っている」とまで景時に叫ばせる。ただ軍略的天才だということは両作品とも一致していて屋島では僅かな兵力しか持たない義経は、近くの民家に矢を放ったり、非戦闘員である漕ぎ手を射殺したりする非情さも同様に持ち合わせている。尚、三種の神器に関しては意外にも菅田版の義経の方が認識していて、国広富之版の義経は大して認識していない。

本話でのもう一つの仮説は、義経の腰越状がなんと宗盛(小泉孝太郎)に代筆されていたことである。確かに腰越状は本人が書いた原文ではないとされているが、まさか宗盛が義経のゴーストライターだったなんて誰も思いつくわけがない。ドラマ内では、この腰越状を読んだ頼朝は、これが代筆だということはす見抜き怒りをあらわにする。ここで16話「伝説の幕開け」では「義仲討伐」が一面に浮く義経らしい簡易で派手な書状に喜ぶ頼朝の反応が伏線だったとわかるのだ。この三谷説について、宗盛が頼朝の官職を知らないわけがないのになぜ「検非違使は当家の名誉」などと書いたのか?今際の際に源氏に楔を打ち込もうとして腰越状の代筆を引き受けたのではないかという意見もあれば、息子との最期の対面を望んでいる以上、楔を打ち込むほどのリスクは冒したくないはずだという意見もある。どちらの意見も筋は通っているし、まあどっちとも取れるような描き方をしたのか、もしくは善意はあれど無意識の復讐心はあったという意味を含めたのかもしれない。元々腰越状には偽作説が根強いが、円谷幸吉の遺書にも近い部分もあるので、必ずしも偽作説とは言い切れないのではないかと思うことすらある。

処刑を待つ身である宗盛は義経に「死罪と決まっているのに随分と穏やかだな」と驚かれても「人が一生で出会う、あらゆる楽しみを味わってきた。未練はござらん。」とあくまで従容と死にゆく趣を崩さない。が、それでも息子の清宗と、首はさらされても体だけは親子揃って埋めてほしいと切々と義経に訴える。義経は兄(頼朝)に掛け合うことを約束し、話の展開上、「お前にも兄がいたな」と宗盛の兄弟のことを訊ねる。宗盛は、早死にした異母兄の重盛のことを「兄が生きていれば平家はこんなことには…」と言いつつ「信じ合っており申した。それが兄弟というもの。」と静かに胸を張る。

これまででも源平もののどちらの視点で描かれていても、平家は仲が良く、源氏は仲が悪いことは、既に知れ渡っているので、この点はこれまでの源平ものに準じているようだ。

宗盛の返しに義経は多くを語らない。聞けば聞くほど複雑な心境になるからだ。義経はあらゆる楽しみを味わったわけでもないし、兄と信じ合ったこともない。愛情を受けていない自分と宗盛とのあまりの違いを思い知ったのであろう。

これまで宗盛は凡庸に描かれすぎたことへの三谷の反発もあるだろう。これほど毅然とした宗盛を観たことがなく、大体は知盛の引き立て役だった。

『草燃える』での宗盛(西田健)も毅然さはなく、身の振り方を考えて、義経に自分と息子の命乞いを必死に訴えていた。それは普通のことで当然の話だ。だが普通でないのは義経の方で、庇い合う宗盛親子に大いに感じ入ってしまい、自分の一存で助命嘆願を受けてしまうのだ。そして宗盛は、「判官殿!約束が違いまするぞ。命だけは助けてくださると…」と最期まで命乞いをするのだ。もちろん劇中で義経の独断を肯定しているわけではなく、その無知さを強調しているのだが。尚、孝太郎版の宗盛は本話で退場し、処刑シーンはない。

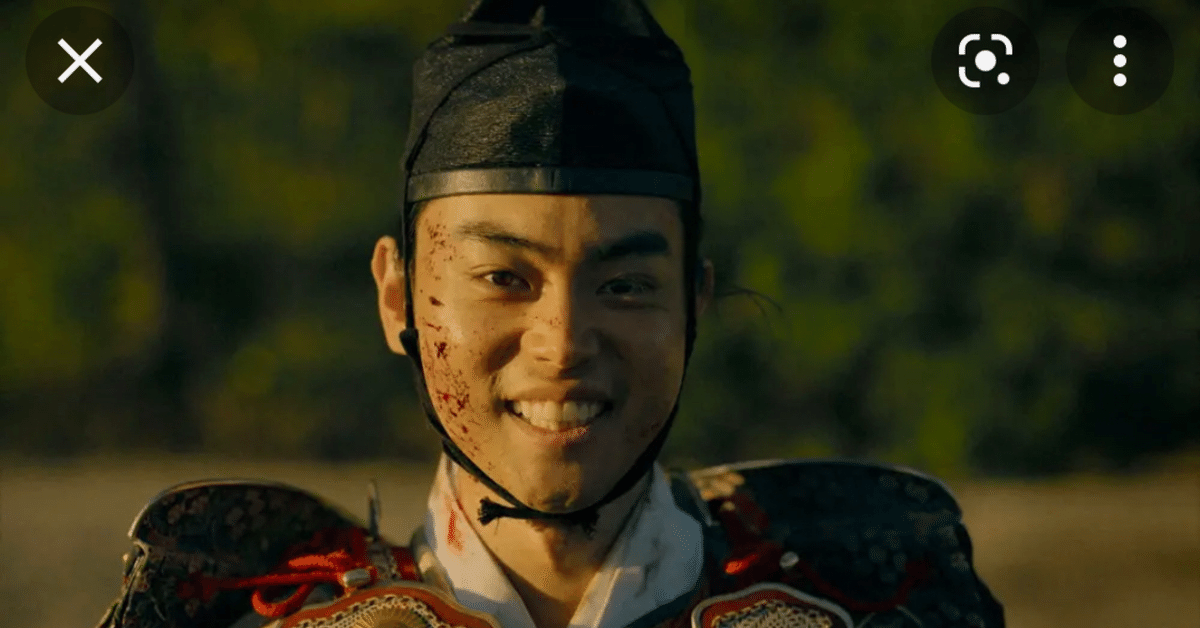

散りゆく者の美しさの描写に戻るが、宗盛の毅然とした振る舞いに加えて、義経も退場が間際になっているのか、死亡フラグが露骨になっている。宗盛を清経と対面させるだけでなく自らが射殺した漕ぎ手を手厚く葬ったり、腰越状での里芋の約束を果たしたり、登場時のサイコパスだった義経とは別人になっている。まるで主人公だった作品の義経のように。

『草燃える』の無知で無垢な義経とは違うものの、刹那性と愛情に飢えているところだけは一致している。

「この先私は誰と戦えばよいのか。私は戦場しか役に立たぬ。」と自問する『鎌倉殿の13人』の義経を見ると、『草燃える』の義経が、「これからどうする」と問われ、一瞬答に詰まったことを思い出す。

「俺は今までそのことだけのために生きてきたようなものだからな。平家を討ち滅ぼしたあと何をするか、そのあとのことなんか何も考えちゃいないさ。」と。

そして義経は壇ノ浦の時点で時が止まっている。というよりもう明日がなくなっているのだ。いや元々明日がないので神々しい武勲が立てられる。鎌倉幕府は頼朝と義経があれだけ綺麗に才能が切り分けられていたから成立されたのだ。

死を間際にした人物をこれでもかと思うぐらい美しく描くことが、既に『鎌倉殿の13人』の芸風となりつつあるが、別段真新しいことではない。広常、義仲、義高、宗盛と4話連続で壮大な花火を打ち上げるのはちょっとやり過ぎかなとも思うが。義経だけでなく、実は頼朝の退場もそう遠くはないので、肉親の情や敗者への慈悲が垣間見えるのがその証左なのか。

そして義経は壇ノ浦の時点で時が止まっている。というよりもう明日がなくなっているのだ。いや元々明日がないので神々しい武勲が立てられる。鎌倉幕府は頼朝と義経があれだけ綺麗に才能が切り分けられていたから成立されたのだ。

死を間際にした人物をこれでもかと思うぐらい美しく描くことが、既に『鎌倉殿の13人』の芸風となりつつあるが、別段真新しいことではない。広常、義仲、義高、宗盛と4話連続で壮大な花火を打ち上げるのはちょっとやり過ぎかなとも思うが。義経だけでなく、実は頼朝の退場もそう遠くはないので、肉親の情や敗者への慈悲が垣間見えるのがその証左なのか。

何度も繰り返すが、『鎌倉殿の13人』は源平ものではないので、壇ノ浦の活写に『平家物語』としての名場面はない。宝剣を抱えた二位尼(大谷恭子)と幼い安徳天皇(相澤智咲)を抱いた女官は入水する(この描写は『吾妻鏡』、『平家物語』では二位尼が安徳帝を抱いて入水する)が、「波の下に都はございます」(二位尼)や「見るべきものは全て見た」(知盛)の名言もない。源氏方に聴こえるわけがないので。

ところが『草燃える』では何故かそれがある。思わぬところで平家方の人間、つまり今にも入水せんとする小四郎(松平健)の最初の妻、茜(松坂慶子)の視点が加えられているからだ。史実では小四郎(義時)の最初の妻は北条泰時の母ということになるが、全くの身元不明のため、『鎌倉殿の13人』では、『曽我物語』に登場する頼朝の最初の妻八重を泰時の母に据えているが、『草燃える』の茜は中島丈博が創作した女性、大庭景親の娘で小四郎と恋に落ちる。

だが頼朝に手込めにされた茜はその日から姿を消し、どちらの子かわからない生まれた子どもは間接的に小四郎に預け、自身は再び建礼門院徳子(生田悦子)の女官として仕え、どこまでも平家と共にする覚悟を決める。そして平家滅亡と共に小四郎の目の前で壇ノ浦に沈むのだ。なので『草燃える』の第20話「壇ノ浦」は、義経の活躍の一方、茜の目線で進行するので、『鎌倉殿の13人』よりは平家方のシーンは豊富だ。二位尼(岩崎加根子)や建礼門院は茜の子供のことまで案じているし(ここも平家の仲の良さを強調している)いわゆる名場面・名言(神太郎)も極力残している。二位尼の「波の下に」はあり、宝剣を掲げての入水もある。知盛も「見るべきものは」も碇と共に沈むシーンはないが、その代わりに「めづらしき東男をご覧になれますぞ」と少しは花を持たせている。また能登守教経が源氏兵を掲げて投身する壮絶な最期はない。『吾妻鏡』では教経は一ノ谷で討ち死にしていることになっているからであるが、その割に第21話『義経凱旋』で、後白河(尾上松緑)や知康(津村隆)が平家一門の最期を語っているときに教経の最期の話も出てくる。『鎌倉殿の13人』は平家の場面はあくまで『吾妻鏡』の採用に徹底し『平家物語』は排除する方向だが、『草燃える』はたまたま茜という平家目線があったことで、そこまで徹底させずに『吾妻鏡』に拘らず『平家物語』も採用していた。

『鎌倉殿の13人』で平家を描くときの徹底さは、清盛以外は源氏方に接する機会のない平家は極力描かないことだ。宗盛は敗者として源氏方と接する機会があるので、この作品では皮肉にも平家目線の代表として遇されるのだ。

『鎌倉殿の13人』の大泉版の頼朝の悪辣さに非難轟々だが、個人的には『草燃える』の石坂版の頼朝の方がはるかにひどいように思う。政治家としての冷徹さは仕方がないとして、プライベートでの権力者によるレイプの醜悪さは庇いようがない。演者の実力もそうだが、作者がそれだけ悪者だということにもなるが。

補足

17話「助命と宿命」で祐経に「人殺し」と石をぶつけた2人の少年は、やはり曽我兄弟だった。本話のオープニングのクレジットで、「一万」と「箱王」という幼名である役名が表記された。本話では姿を見かけなかったが、単なるミスなのだろうか?

二位尼と共に壇ノ浦に沈んだ宝剣の捜索に当たっているのは蒲冠者範頼(迫田孝也)ただ一人だ。元は鯨捕りだった盗賊苔丸(黒沢年男)が壇ノ浦に潜り発見した宝剣を独り占めするような『草燃える』の作風への当てつけなのだろうか?