小倉百人一首の日

百人一首についてだが、もっぱら”坊主めくり”を興ずるにとどまり、

上の句をいって下の句が出てくるなんてのはもってのほか、

蝉丸が坊主かどうかくらいのことしか心にひっかからなかった。

日本の多様な文化の奥深さを知らずに幼少期を過ごしてしまったのは

とても、もったいないと今では思っている。

まず魅力的なのは”音”である。

和歌を詠む声はとてものびやかで、なんとも落ち着く。

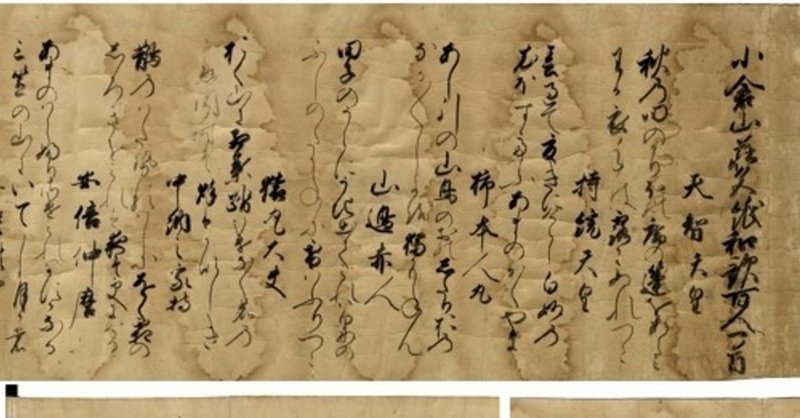

さらにはカリグラフィーだ。百人一首に描かれている字面は実に美しい。

目と耳にとても繊細なものを与えてくれる日本のルーデンスカルトは

後の知性の基礎にもなり得るものだと思う。

そのぐらいの文化の底流に流れているものは当然、古(いにしえ)から表出してくる事物になってくる。百人一首を扱った落語がいくつかあるが、まずもって有名なのは、「ちはやふる」であろう。

百人一首に題をとった落語の中でも私の好きなのは「崇徳院」である。もとは上方で作られのちに江戸でも演じられた中編(30分くらいか)の名作である。

私が百人一首にでてくる和歌にふれたのはもっぱら落語経由なのである。

とある商家の若旦那が上野の清水にいったときに、美しい女性の落とし物を届けるが、お返しに、「瀬をはやみ 岩にせかるる 滝川の」と書いた紙を渡される、以来、大変に重い恋煩いにかかるのを、商家に出入りしていた熊五郎が解決しようとする・・・という筋である。

「瀬をはやみ・・・」の下の句は「われても末に逢はむとぞ思ふ」であるが、この句に合わせた落語のオチがじつに秀逸で面白い。バリエーションがいろいろとあるのでそれぞれの名人による違いも味わえる。

ほかにも和歌を扱った落語は多い。「西行鼓ヶ滝」も好きな演目である。

佐藤義清(のちの西行)が 摂津の鼓が滝に出向いて、「伝え聞く鼓ヶ滝に来てみれば沢辺に咲きしたんぽぽの花」と読んだのを、偶然訪れた民家で披露したが、その民家に住む、翁、婆、娘の3人に、ダメ出しされるという不思議なプロットで、とくに娘に直されるシーンは抱腹絶倒である。

この西行は出家前も出家後も、平安の権力争いの渦中にある崇徳院のことをいたく心配して交流を懸命に持とうとした。保元の乱で破れた崇徳院は仁和寺に出頭した、そのときにも、危険をかえりみず、西行は訪ねていき、

かかる世に 影も変わらず 澄む月を 見るわが身さへ 恨めしきかな

と和歌を送るのである。崇徳院が讃岐に流された後も、なおも西行は和歌を送りつける

松山の 波の景色は 変らじを かたなく君は なりましにけり

このあたりは吉本隆明が「西行」を書いているのでそちらをぜひ参照されたし。

一方 このような西行の心配と裏腹に、崇徳院は恨みをつのらせる。

道理はさておき、世の潮流はまさに決していた。もののあはれを知るものであれば、出家して身を引く美学もあったはずだし、身の安全も確保されよう。まさにそのことを西行も望むのであるから、崇徳院の恨みの深さに対するとまどいが当然あり、

よしや君 昔の玉の ゆかとても かからん後は 何にかはせん

と嘆くのである。しかし西行がどう臨もうと、崇徳院のルサンチマンは募る一方で、怒りにまかせて舌を噛み切り、その血で「日本国の魔王となりて天下国家を悩まさん」と書くと、生きながら大天狗の姿となって崩御したと伝えられている。後に、上田秋成が「雨月物語」の『白峰』で描いてみせた。

崇徳院は、道真、将門と並び、日本三大怨霊のひとりとなっていくのであるが、道真が学問の神になったと同じく、将門が神田明神として祀られるのと同じく、崇徳もまた金比羅山として祀られるのである。ベクトルの向きを変えれば、力は恐れるものから祀られる信仰の対象になっていくのである。

そもそも祟(たた)るという字のカリグラフィーに怨念が含まれている、名前が先か事実が先かは推し量るしかないが、いずれにせよ歴史の中でその名を人心に刻んだのである。

西行については、先に引用した「かかる世に 影も変わらず 澄む月を・・・」だが、この月について、フランス語の崇徳院に関するWikiによれば、

d'un raffinement et d'une distinction extraordinaires, est à l'origine de l'expression « la Lune dans l'eau », d'une importance capitale dans les arts martiaux japonais. On citera notamment le Yagyū Shinkage-ryū, qui lui accorde une importance toute particulière.

抄訳)「水にかかる月」という表現は、大胆かつ洗練されたものであり、日本では重要な芸術の具立であり、柳生新陰流にも引用されるなど、あらゆる場面で出てくる。

実に大胆な扱われ方だが、文化を外から見るとそんなダイナミックなアナロジーもありで、そこも実に面白いのである。ついでなので西行もフランス語のWikiでみてみると、

À cause des grands troubles politiques que connaît le Japon à cette époque, Saigyō exprime non seulement la peur du changement (aware), mais aussi la tristesse (sabi) et la solitude (kanashi) ; Kobayashi Hideo écrit d’ailleurs à ce sujet : « La souffrance de Saigyō s’est purifiée et résonne comme l’œuvre d’un auteur anonyme. »

抄訳)この時代の大きな政変に巻き込まれた西行は、変化に対する恐れ(あはれ)のみならず、寂しさ(さび)や孤独(かなし)をも表現している。

小林秀雄はこのことについて、「西行の苦しみは純化され詠み人知らずのような響きをもつ」と表現する

この記事の冒頭でかいたとおり、自分の浅学を思い知らされるのであるが、フランス語を学ぶことで巻き返しを計ろうとも企てている。

山梨学院大学が百人一首と統計での考察があったりする。来年はこのあたりから学びなおしていければと思っている。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?