君が代記念日

いったい何の日かと思えば、

1893年のこの日、文部省が訓令「小学校儀式唱歌用歌詞並楽譜」を布告し、小学校の祝日・大祭日の唱歌に『君が代』『一月一日』『紀元節』等8曲が定められた。1999(平成11)年、「国旗国歌法」により正式に国歌となった。

とある。で?って感じがしないだろうか。。。いったい何をすればいい日なのかわからない。1999年まで君が代は国歌でなかった。それは私にとっては幸いなことでもあったのかもしれない。過去ログを引用してみよう

法律には、まことに疎いので、

よく知っている人に訊きたいのだが、

いったい、新教育基本法のどこに 国旗をかかげ、国歌を歌え

と書いてあるのだろう。

私も改正後の法律の文言をみてみたが、見当たらなかった。

http://www.sankei.com/politics/news/150409/plt1504090012-n1.html

こんなことを調べてみたくなったきっかけが上記のニュースである

あらかじめ断っておくが、法律の素人が書くことなので

諸所の認識違いについては甘受したい。

がしかし、

私はここで、法律的に正しいかどうかを書きたいわけではない

そして、

国歌に対する考え方という仰々しいものではない。

私が書きたいのは、

なぜ歌いたくない人がいるのか、ということである。

歌うことが正しいとか、歌わないことがまずいといった、

正しい正しくないということではなく、

好き嫌いという感情の問題なのだ。

私事を書くと、

私が大学を卒業したのは 1994年のことである。

これに対し、いわゆる国旗国歌法の制定は1999年であるから、

すくなくとも正式には国歌は君が代ではなく、国旗は日の丸ではなかった。

それにもかかわらず、高校時代までは

事実上の国歌とか事実上の国旗という言われ方をしていて

学校では起立を強いられ、斉唱を強いられ、敬礼を強いられた。

卒業証書を受け取るときには頭を下げさせられた。

私は公立の大学を出たのだが

少なくとも卒業するまで国歌を歌わされなかった。

これには「よかった」を感じてしまう。

最近では、

君が代を歌うことに、おそらく疑問を持たない人もいるであろう。

だから、私が書くことをおかしいと思う方もいらっしゃることと思う。

でも、

君が代を歌わないことに「よかった」を感じてしまうのは

なにも、私だけではないのだ。

事実上の国歌を歌いたくない教師の集まりがあり(日教組)

卒業式・入学式などで歌ったりすることを拒否する教師もいた

(過去形は間違えかもしれない)

このことについては、裁判の判例があり

君が代の伴奏を校長に命じられた教師が拒否したことについて

教師が敗訴になっている。

でもそれは、国歌を敬えという意味ではなく

校長先生の命令は公職にあっては守らなければならないといったに過ぎない

ここにきて、国立大学でも正しく施行されたいといわれたことに

なんか違和感を感じるのは私だけであろうか・・・

でも、それはそういわなければならないお立場があるのであろう。

国を愛することと、国歌を尊重することは別でないのかと思ってしまうのだが

それは、詳しい人にきくとして、ここでは論じない。

それでは、どうして国歌を歌うことを嫌がるのかについて書いてみよう。

それは、ごくごく簡単に書くと、戦争を想起するからである。

事実上の国歌は、天皇の長寿を願う歌であり

天皇の名のもと 日本は事実上の国旗を掲げて戦争を行った

これには、国の仕方ない事情もあり

一概に日本という国の善悪を論じることはしないし、できない。

アメリカではブッシュ大統領の二男が大統領候補に出馬表明をする際、

ブッシュ前大統領の名を徹底的に隠してセレモニーを終えた。

ブッシュ前大統領の命で行われたイラク戦争の大義がなく、

苦い思い出をブッシュという名が思い出させてしまうことを避けたのだが、

イラクに大量破壊兵器があろうがなかろうが、戦争自体いいも悪いもない。

そもそも悪でしかないのだ。大義なぞ端(はな)から存在しえない。

そして、それ以上に嫌うのは

天皇それ自体ではなく、天皇を担ぎ上げて

偉そうに日本を戦争に導いた指導者、

そして、その実権を履行した憲兵たちの傍若無人な態度、

戦争がもたらした飢えや、身近な人の死、、、、

戦争にまつわる経験に対しての嫌悪感なのだ。

その酷い光景のそばでは、

いつも、例の事実上の国歌が聴こえてきたし

視線の先には事実上の国旗である日の丸が掲げられていたのだ。

嫌な思い出は排除したいというのは人の情けではないか・・・

そんな嫌な思いが付いて回る国歌を歌い、国旗を掲げることが

どうして国を愛することにつながるのだろうか・・・

理屈っぽいだろうか、、、、

でもこれは、正義の問題ではない、善悪の問題でもでもない

教育基本法は(国歌を歌えと書いてあるのなら)遵守すべきだろう

(悪法も法なり)

思うのだが、国歌も国旗もどうして新しくしなかったのだろう。

”みんなが、歌いたいと思い、掲げたいと思う新しいもの”にした方がよいのでは?

と思ってしまう

しかしながら、伝統や経緯などから、

どうしても国歌は君が代でなくてはならず、国旗は日の丸でないと

嫌がる人もいるのも事実であるから、

いまさら、それはそれでいいのであろう。

でも、集団的自衛権を制定しようとし、

国歌や国旗を自治ある大学に求める国会っていったいなんなのだろう。

実にきな臭いと感じてしまうのは私だけであろうか・・・ この記事をみて、誤解がないようにしておきたいのであるが、決して日教組に肩を持ってなんかいないし、自虐史観なんて考えたことすらないし、そんな頭もない。そもそも記事の中でイデオロギー(右翼だの左翼だの)に触れてすらいない。ただただ感情の問題について書いてるだけである。

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

こういう政治?(そんなことも書いちゃいないが)とかが絡むと頭がボーとしてくるというか、それぞれの主張を振りかざしてくる”めんどくせー”ことがあるので、考えることを放棄することにする。

が、物理のような世界でも、そんな”めんどくせー”ことがある。

今日は、シュレーディンガーの誕生日(8月12日)である。

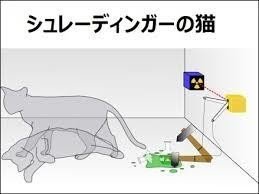

”シュレーディンガーの猫”という思考実験が有名である。これは私のような素人からみると”実験”というより、量子力学について説明したものと捉えたほうがわかりやすい。この猫は箱の中をみるまで死んでいるか生きているかわからない。量子の状態は観測するまでわからないということである。そして、確率的な存在であるということだ。言い換えれば”死んでいる50%と生きている50%の重ね合わせの原理”について説明したのだ。重ね合わせというのは、二重スリット実験で、観測しない状態だと干渉縞ができる、ところがどちらのスリットを通ったのか観測した装置をつけると干渉縞が消えてしまう。シュレーディンガーの猫でいうと、箱の中を確認(観察)した途端に、死んでいるか生きているか決まるのである。

ハイゼンベルクの不確定性原理に神はサイコロを振らないとケチをつけたアインシュタインはここでも、”誰かがたとえばハツカネズミが宇宙を観測したとして、それで宇宙の状態が変わるとでもいうのか・・・”

とイチャモンをつけた。

このシュレーディンガーの猫はどのような経緯で出てきたのか・・・

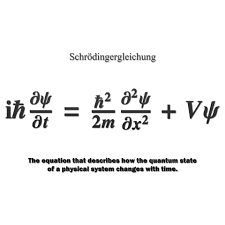

それには、シュレーディンガー方程式について説明しなければならない。

この方程式はΨ(量子の状態)を表す。量子は波なのだから三角関数を用いて表すことができそうだ。波長と振動数を使って波の式ができる。不確定性原理(⊿x⊿p>= t/2 ) で、ド・ブロイの粒子のエネルギーと運動量の式を代入する。しかしこれだけでは|Ψ(x,t) |^2 これを表すsin,cosを探してもうまくいかない。そこで複素数を使って表してオイラーの公式を適用する。これを使って古典力学のエネルギーの式E=p^2/2m をこのΨの式で表すことができる。これに位置エネルギーを加えれば、時間に依拠しないシュレーディンガー方程式ができあがる。(シュレーディンガーは時間に依拠する方程式も書いている偏微分の対象を変えれば導ける)このあたりやっぱりうまく書けないので来年の宿題としよう。

アインシュタインは、この方程式についても、つぎのようにいう。

Ψ関数は量子の巨視的状態を規定している。しかしながらシュレーディンガー方程式によれば、時間がたつともう言えない。Ψ関数は、むしろ、まだ爆発していない系とすでに爆発した系の混合のようなものを記述する。いかなる解釈でもこのΨ関数を実在する適切な記述に変えることはない。

それだから、シュレーディンガーはわざわざ箱に猫を入れて、思考的な装置を整えて、

装置全体のΨ関数は、生きた猫と死んだ猫がぼやけて等しく入り混じった状態を表すことになる。

といったのである。アインシュタインはこれを読んで、「先生の猫は現行の理論の性格をどう評価するかに関して先生と私が完全に一致していることを示しています」と手紙をシュレーディンガーに書いている。

この猫の状態(死んでいてかつ生きている状態)で表される量子の状態を量子もつれといったりする。ちゃんと説明するのにはには、フォン・ノイマンがヒルベルト空間を使用し、量子力学の数学的基礎をつくるのを待たなくてはならない。

En 1932, le mathématicien John Von Neumann, dans son livre « Les Fondements mathématiques de la mécanique quantique », décrit un ensemble de problèmes liés aux postulats de la mécanique quantique. Le premier consiste à se demander pour quelle raison, l’évolution de la fonction d’onde (calculée par l’équation de Schrödinger) étant déterministe, le résultat d’une mesure quantique est-il indéterministe ? Le second consiste à se demander, au regard de la linéarité et l’unitarité de la mécanique quantique, pourquoi les états quantiques non-choisis disparaissent lors de la mesure au lieu d’être préservés. Ces deux problèmes constituent le « problème de la mesure ».Erwin Schrödinger : l’homme derrière le chat :

抄訳)

1932年、数学者のジョンフォンノイマンは、著書「量子力学の数学的基礎」で、量子力学の仮定に関連する一連の問題について説明した。 1つ目は、(シュレディンガー方程式によって計算された)波動関数の進化が決定論的なのか非決定論的なのかの理由について。 2つ目は、量子力学の線形性とユニタリティーに関して、選択されていない量子状態が測定中に保存されずに消える理由について。 この二つの問題が「測定の問題」である

この量子もつれを利用すると、量子コンピュータが作れる。実用までは道のりはあるものの、古典力学ではわけのわからない現象も科学的に正しく、実験もでき、再現性もある事実なので、この量子の状態を利用して、より多くの情報を瞬時に扱えるコンピュータができるのだ。

しかし、観測者がいるといないとで現象が変ってしまう問題にはまだ回答がきちんとは得られていない。いろんな解釈があるだけである。解釈のひとつにコペンハーゲン解釈があり、多世界解釈などと言われているものがある。

多世界解釈とは、いつも隠れたいくつもの状態(世界)が折り重なっていって、ひとつを観測した途端に現実化するというものである。

フォン・ノイマンは多世界解釈者がいう”隠れた変数”を導入しても非決定的論的記述を論理的記述に変形できないとしている。

また、シュレーディンガー自身が、粒子について、次のように言っている「粒子とは、持続的な存在というよりも瞬間的な出来事とみた方がいい」。

さらに、そもそも”シュレーディンガーの猫”の説明の中で、

これはもともと原子の領域に制約されていた中間状態が巨視的な非決定状態に変形され、それが直接観測することによって解決できるという一例

といっているのである。つまり、コペンハーゲン解釈をすでに退けていたのだ。シュレーディンガーは、粒子の状態がそれぞれもつれあった波動関数をもっていて、それが何らかの気味の悪い相互作用をするのでなく、1つの系全体を記述する1個の波動関数を考えるように解釈をしていたのだ。

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

シュレーディンガーの思考は、物理の枠を超えて、命の問題についても及んでいる(ショーペンハウアーに傾倒していたという)。閉鎖系の宇宙の中で生きる開放系の生物の命について、負のエントロピーを食べていると表現してもいているのだ。

粒子の存在を瞬間的とみる見方については、思わずベルグソンを想起してしまうが、やはり慎重に考察することが必要であろう。

ともかくも、量子のふるまいをみた科学者たちの動揺と興奮は想像できないくらいで、また、それを解決しようと果敢にチャレンジを繰り返した研究者たちの叡智と努力こそ、人間の命の輝きすら感じる。

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

最近、量子力学を語って(厳密には語ってすらもいないが)引き寄せの法則だとか、波動だとか、臨死体験だとか、幽体離脱とか、はたまた人生を変えるだとか言い出す輩がいる。いわゆるトンデモ科学にすりかえた商売であって、それは科学の努力に対する、あるいは人間の叡智にたいする冒涜であると思う。

詐欺まがいに、スピリチュアルを国家の君が代のごとく振りかざして、量子力学を”悪用”するような、人間の叡智を冒涜する者からは、何もでてきやしないことを論破したいと、つい鼻息を荒くしてしまうのだ。

------------------------------------------------

<来年の宿題>

・シュレーディンガー方程式を解く

・ERPパラドックスと量子コンピュータ☆

☆は、再来年か、別場で・・・笑

------------------------------------------------

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

●見出しの画像

「君が代」の初代作曲者であるW.フェントン。(画像はお借りした)

スポーツの世界大会をみるたび、試合開始前の国を背負ったプレッシャー

に押しつぶされそうな選手の顔に同情したりもするが、プレッシャーが功を奏する場合もあるいはあるのだろう。。。私は国別の試合より、クラブチームごとの国際チームによる戦いの方が好みである。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?