俳句の日

語呂合わせにて、1992年に京都教育大学教授で正岡子規研究で知られる坪内稔典が8月19日を「俳句の日」に制定。

感染症流行の状況の中で、夢想をすることが多くなっている。そんな折、面白い記事を見つけた。なんと外出自粛の退屈には俳句を薦める記事である。

La créativité surgit parfois du fond de l’ennui. Alors que le confinement se prolonge, s’occuper est parfois difficile et le temps semble long. Pourtant, même entre quatre murs, on peut se réjouir des petites choses et des activités banales prennent un autre relief. Les haïkus invitent à célébrer ces instants fugaces.

私訳)創造性は時折退屈からも現れる。ロックダウンが続く中、過ごし方が難しくなっていて、時間が長く感じてしまう。けれども四方を壁で囲われている中でも日常のなにげない小さなことを違う奥行きを見いた出すことができる。俳句はつかの間の消えやすい瞬間をつかまえて祝祭へと導く。

閉じ込められていても意識だけは逃がすことができる。忍耐、気づき、そして手放すことを、必要とする芸術に身を投じる決意をしたなら、穏やかな禅と静寂の世界をつかみとることができる。

Même confinés, il est possible de s’échapper. Rien qu’à leur nom, les haïkus nous entrainent au Pays du Soleil levant. C’est tout un imaginaire de calme, de zen et de sérénité qui s’empare de nous si l’on décide de s’initier à cet art qui demande patience, conscience et lâcher prise.

たったの17文字である。その中にどれほどの感情を込めることができるか。

ちょっと参考までに過去のブログを引用しよう

2010年4月22日の記事である。

(なにかがないのではなく

なにかがあるということ・・・・)

ベルグソンについて少し昨日のブログで触れた

ベルグソンは無からはじめることについて

疑問を持った哲学者である

なぜ有ることから始めないのか・・・

対偶をとるわけではないが

描いて提示し表現するのでなく

消して提示すること・・・・

と関係があるのかもしれない。

チベット仏教の砂曼荼羅という儀式がある

芸術性の高い 曼荼羅の絵を砂で描く

完成までかなりの根気と努力要するのだが、

最後には風で吹き飛ばしてしまう。

なんという不合理なことであろうか

伝えたいときには話を盛っていく

たとえばおいしいハンバーグに出会ったとして

「うまいんだよ、肉汁があふれてくる牛肉100%のパテが

よくて、またその肉のうまさが本当に伝わるぐらいの

濃度のソースで絶妙な塩加減、あれ以上足しても引いてもダメだな

また、店の雰囲気もよくて・・・・」

言葉の羅列、どうしてうまいかの論理的根拠

またそれを引き立てるプロパティの説明、

どんどん足し算していく。

ただ単に「うまかったよ」という一言ではすまないんだよ

説明したくなっちゃうくらいうまいんだよ

ということもある。

そして、どうしてうまいのか、根拠を添えてもらうと

食べたくなる人もいるのではないだろうか

日本の短歌の伝えたいことは、本当は小説くらいの長さの文章らしい

それを5・7・5・7・7 の31文字に凝縮する

でも今度はその短歌を

聞かされた方の想像力がくすぐられる

自分の実経験を思い起こし、言葉から想念が次々と広がり、

一冊の小説のような思いを構築していく

しかも短歌の場合、前半ほとんどが掛詞、つまりお約束である

こういった想念は、こういう言葉を使いましょう

それは季節ごとの想念に昇華できるはずです

その季節ごとの言葉を使用するときには

前にこの言葉を出しましょうという約束があって(枕詞)

その言葉を選んだとき、31文字中の5文字以上は消化されてしまう

縛り、きっついなぁ・・・

たとえば、

千早ふる 神代もきかず 龍田川

唐くれないに みずくくるとは

という在原業平が詠んだ有名な句がある

この歌は、落語にもなっている。

コンテキストが違うとこうも読解が不可能なのかと思う

自分は落語経由で知った口である。

この「千早ふる」は神につづく枕詞である

神を短歌に挿入したいと思うと

セットでこの言葉を使うというルールである

この歌の意味は、

龍田川(の紅葉)は

流れる水を鮮やかな赤色の絞り染めにするなんて

神の時代にもなかったくらいのことだろう

というだけである

それだけで、目の前に紅葉の葉が舞い散って

川の流れや、その瀬音まで聞こえてくる

言外の情報のほうが溢れている。

引き算の美学だという人もいる。

なるほどと思う。

プレゼンもパワポで情報盛りだくさんにするのでなく

禅のように伝えるもの、想像力をかきたてるような

ものではどうかという本が出版され、

昨年のベストセラーとなった。

何を書くかよりも

何を書かないかということ

そして、芯を残す

残ったものはどうしても伝えたいことそのものであるかも

知れないし、伝えるためには残さなければならなかったものである

洗練というとそれまでであろうが

思考としてその方がよく伝わることもあるのであろうし、

沢山言葉を紡ぐより雄弁ということもあるであろう

漫画 美味しんぼの中で

不振の画家にブリ大根の大根だけ食べさせるシーンがあった

すると、画家の目の前にいきおいよく泳ぐブリの映像が

生き生きと浮かび 創作意欲がわいた

こんなに簡単なものではないだろうが、

ブリそのものをあえて削ってしまうことで

かえってブリを伝えたという例である

たくさん話を盛るのは伝わるかどうか不安だからもある

洋服の着こなしもたくさんの装飾をつけるのは不安だからである

コンセプトさえしっかりしていれば過度な装飾はかえって美を損なう

味も一緒で、たくさん味付けをしてしまうのは

食材に不安があるからであろうか

ものの考え方もそうである

本質をとらえてさえいれば、伝わるのである

捨てることで、領域を区切ることで

帰って見渡せることもある

要するに

本質をとらえたかどうかである

でも

いくら伝える側が本質をとらえていても

伝えられる側もある程度

前提というか本質をとらえていなければ

誤解してしまう危険はもちろんあるのであろう

伝える相手のことを理解すること

お互いの信頼関係や、共通する意識の場が

暗黙にも設定されていなければ

引き算はできないと思う

そういうことも踏まえて、ひっくるめて本質というのであろう

真理などは、人と人の間の関係性によって

いくらでもあるものなのかもしれない

こういった「間(あいだ)」に

オントロジーを解くカギがあるのかもしれない

ベルグソンはあいだの哲学といわれるのも

引き算の美学と無関係ではない気がするいわゆる”引き算の美学”について書いている。

ここでは俳句でなく、短歌を例にしているので31文字。短歌の発句が独立して俳句になったので、さらにこの美学が洗練されてるという見方もありうる。

瞑想にも訓練が必要であるし、言葉を選び抜くのも訓練が必要になる。自分の感情をよく味わい尽くし、それを表現する適切な言葉を選ぶことは普段なれていることでは決してない。私達の中に染み付いている言葉を瞑想によって手放すことにもトライの価値がある。形式による縛りはむしろ手放すチャンスとみることもできる。制約がフレームワークとなり、考えをより明確に厳格にしていく、ということは制約が発想が湧き出る源泉となるのである

Ecrire des haïkus demande un effort et de l’entrainement, tant pour entrer dans une méditation active que pour apprendre à jouer avec les mots. Avoir confiance dans nos ressentis, saisir le fond de notre pensée et trouver les mots pour l’exprimer n’est pas un exercice que nous avons l’habitude de réaliser. On ne peut pas se forcer à être créatif, mais on peut chercher à lâcher-prise en méditant pour libérer les mots qui sont en nous. Quant à la contrainte de la forme, mieux vaut jouer avec elle que se braquer. Voyons-la comme une chance : en nous cadrant, en nous imposant une consigne claire et stricte, elle nous aide à canaliser les pensées qui jaillissent en nous.

ヴァレリーは、作品なんて存在しないという極論をいった。というのも作品とは作者と鑑賞者の間に存在するものであるからということである。

俳句を詠んでも言外の意味が大きいということは、作者がいいたいことを鑑賞者が自由に受け取れてしまうことも意味するが、共感の幅は文字数が少ない分広がってしまう。実は制約がその幅を縮めるのに一役買うのである。

これは句の作者に対しても鑑賞者に対してもおなじように作用する。

つまり、句の制約は、こういうふうに読めというルールがあるということでもある。それがどこに書いてあるんだよ。ということであるが、その説明を外部化しているのである。いわゆるコード化の形式だ。たとえばパリティチェックでは、数値の羅列の中に数値の正しさを証明する数値を含める。そのルールがあるので最後の1ビットは考えないでも作成できるわけだ。枕詞や掛詞も同じようにテンプレートがあり、フレームワークでコード化を実現できる。

自然言語では事情がまるで違う。説明を書かないとわからないのであるから説明を省略なんてできない。

ヴァレリーは自然言語を批判し、つぎのようにいう。

言語を全面的に作り直す必要があるだろう、というのも、昔からあり、今現在使われている言語が作られた観点はまるで存在しないのだから

ヴィトゲンシュタインも同様に、言語を古い街にたとえ、異なった町で作られた迷宮だといった。

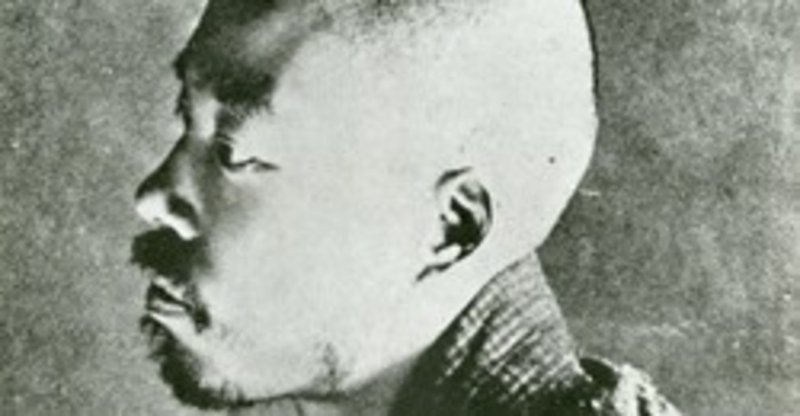

俳句は、正岡子規が、「ホトトギス」を刊行し、旧来とは違った美学で捉え直す俳句革新運動を敢行した。

例をあげると 千代女が

朝顔に釣瓶とられてもらひ水

と詠んで有名になった。それどころか金沢の金西院には彼女の句碑が建てられ、この句が刻まれているくらいだ。だが、正岡子規は「俗気多くして俳句とはいふべからず」(俳諧大要)と一蹴。風流心の押し売りだとした。

鬼貫の「行水の捨てどころなき虫の声」

これも同様に蹴っ飛ばされた。理由を子規に尋ねれば、大衆の心をそのまま反映したような句で、鬼貫が詠んだということにならないという。

文学素人の私などからすると、はぁ?って感じだ。そんなルールいま正岡子規がでっちあげたもんじゃないの?っていう反感しか浮かばないが、どうやら俳句は正岡子規の美学に従うしかないらしい。

とりあえず子規が正しいとして、いったいどこが違ったのかというと、ルールが変ったのだ。つまりは、どうやら古い街の地図を手にして、新しい街を歩いてしまったということになる。

結局言語は、そのパースペクティブに依拠した言説である。ヴァレリー自身は詩を通じて新しい言語を作ることの重要性を示して「受け身になるのでなく工夫して作り上げる」ところに意味があると言っている、いわゆる言葉の純化ということだが、これにしたって文脈が必要だろうと思う、ヴァレリー自身が「言語は絶対に非言語によってしか価値をもちえない」といっているように。

私としては、教養といった意味において俳句なり俳諧なりをパースペクティブまるごと楽しめればよいかなと思うのである。

去来の次の句がある。

秋風や白木の弓に弦張らん

武士でもあった向井去来の、秋になったから弓をいっぱいに張って心や身体を引き締めたいものだという句である。でもこれだけでは充分に読んだことにならない。秋は白というのがこの時代のデザインパターンだからである。

おなじように芭蕉は、「石山の石より白い秋の風」と詠んでいる。そして、秋とくれば白という考え方は中国の五行説からきているのである。

句を詠む(あるいは読む)ためには、教養が必要であり、その教養を身につけるには確かに相当な訓練が必要なのであろう。

さらに、引用したフランスの記事では、禅を持ち出してきて、捨て去る技術を奨励する。考えの純化ということであるが、これも同様に、必要であろうと思う。

------------------------------------------------

<来年の宿題>

・中国文化と俳句・俳諧☆

・俳句鑑賞

------------------------------------------------

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

●見出しの画像

正岡子規(画像はお借りしました)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?