中検準一級の二次試験(面接)を受けた話

ちょっと遅くなりましたが、中検準一級の面接についても書いていきます。ただ、こちらは自分的には失敗したので、「こう勉強したらいいよ」という話よりも「こんな感じだったよ」というレビューに重きを置いています。

面接の難易度

準一を受験する方なら知っていると思いますが、筆記に比べ面接の合格率は非常に高いです。筆記が大体12~20%の間を彷徨うことが多いのに対し、面接はどの回も安定して90%を超えており、特に高い時は95%を超えています。

つまり、面接はほとんど形だけと思ってもらって大丈夫だと思います。特に留学など中国語圏での長期滞在を経験された方なら、ほとんど問題なく合格点の75点は取れると思います。

ただし、90点以上を取ろうと思うならきちんとした対策が必要だろうと感じました。あとで書きますが、面接ではTOEFLやIELTS のスピーキングのような「パッと準備してサクッと喋る」コーナーがあり、語学力とは少し違う頭の使い方をするのでこちらは注意が必要です。

本番での面接の流れ

面接の流れについては中検のホームページに記載がある通りです。

https://www.chuken.gr.jp/tcp/outline2_1J2.pdf

第104回の出題に沿って具体的に説明します。

コミュニケーション

受験番号を確認したのち、自己紹介を求められます。「休みの日は何をしていますか」「コロナ禍でどんな感染症対策をしていますか」など追加でいくつか質問が来ました。この質問内容の一部がマスクやパソコンの音声の関係ではっきりと聞き取れず、非常に焦りました。

なお、自己紹介は採点の対象外だそうです。

回答を日本語でまとめると以下のようになっています。

休日:学校もバイトもない時は家で本を読んでいます。〇〇の本が好きで、勉強にもなるのでよく読みます。

コロナ:一番はマスクをすることです。LINEなどネット上で人と話すことも増えましたね。ただ、状況が悪くない時は友達ご飯に行くこともあります。

翻訳問題(日→中、中→日各2問ずつ)

文法的に重要な文章の翻訳が求められます。全ては覚えていませんが、中訳の問題では「このノートを王先生に渡してくれますか」というのがありました。

スピーチ

面接官が3つのテーマを提示するのでその中から1つを選び、1分間準備したのちに2分程度スピーチをするという問題です。この時間感覚は慣れてないとなかなかつかめず、僕は大失敗しました。

僕が選んだのは「我喜欢的一本书」というテーマでした。他の2つは覚えておらず恐縮ですが、どれも会話の授業などで扱いそうなとても身近なトピックだった記憶があります。

僕の答えを日本語でまとめると以下のようになります。実際には同じ話を何回もして、「あ〜〜〜」とか「う〜〜〜」とか言いながらしゃべったのでこんなにまとまっていません。

私が最も好きな本は、北京留学中に買った〇〇の教科書です。〇〇は私が日本で学んでいた分野でしたが、この本を買った当時は本を買うために店員さんと話をするのもままならず、本を開いても内容はもちろんほとんど理解できませんでした。それから2年が経って、今では中身を理解することができます。この本は私に知識を与えてくれるだけではなく、中国語の成長も実感させてくれる本であるため、一番好きです。

採点について

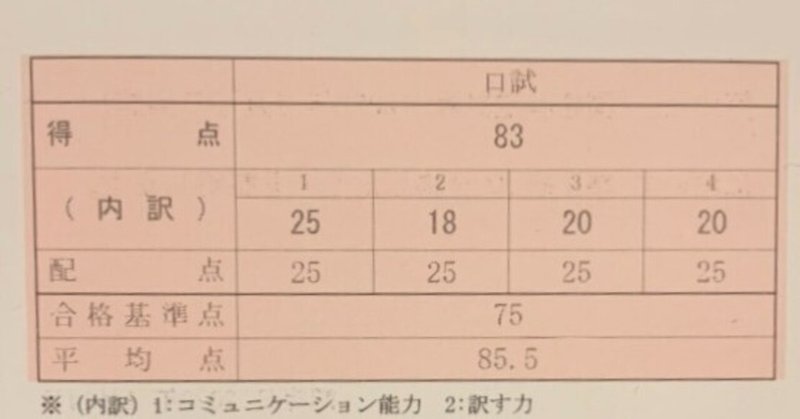

「コミュニケーション能力」「訳す力」「表現する力」「総合」の4項目がそれぞれ25点で採点され、合計100点のうち75点取れば合格となります。

受験時のレベルと事前の対策

僕が受験した時のスピーキングのレベルは、中国人と二人でご飯に行ってもそれなりに楽しく話が進むくらいでした。日常的なことは(全く完璧ではないが)ほとんど自力で伝えることができ、同様の内容をネイティブが話しても大体理解できるくらいです。

また、発音やイントネーションに明かに日本人っぽいなまりがあると言われたことはあまりなく、簡単な文章を読むくらいなら比較的綺麗に読める自信がありました。

そのため事前に面接のレビューを見てあまり高いハードルを感じなかったというのが正直な感想です。また、僕は筆記で落ちたと思い込んでいたため合格が通知されるまで面接のことは全く考えておらず、それ以降も面接のための勉強はほとんどしませんでした。

唯一したのは中検2級のトレーニングブックにある日本語を中国語に訳する問題を1時間くらい上から順に口頭で訳したことです。

本番でのアクシデント

こんな風にとてもいい加減な気持ちで受けたため、本番では痛い目に遭いました、、反省をこめて1つずつ紹介します。

「受験番号を教えてください」と言われて初めて受験票を探し出した。

zoom受験だった上、面接官がマスクをしており口が見えず、翻訳の問題でいくつか聞き取れない箇所があった(もちろん適当に繕った)。

翻訳の問題を即答しようとしたため、途中で言い直すことが多かった。

2分間のスピーチを求められたのに、1分足らずで終了したのち試験管から「您还有时间」と言われて無理矢理話を続けた。

「电视剧」をなぜか「电视玩具」といい、その後すぐ訂正した。

「教科书」を「教课本」と言い続け、終了した後に間違いに気づいた。

ご覧の通り、自分がこれでなぜ合格したのかわからないほど散々な面接でした。終わった後は例に漏れず不合格だと思い、2回目を覚悟していました。

合格できた要因とやるべきだった勉強

勝因??

こんなに酷い面接でもそこそこの点数で合格できたのはなぜか、こればかりは勘ですが、コミュニケーション能力で25点満点なのが重要だったと思います。

僕は生来おしゃべりな人間で、ひとつ聞かれたら2つ3つ答えてしまう癖があります。一般的な面接では言葉を減らすように練習しますが、中検に関しては返事はちょっと長いくらいがいいかもしれません。

例えば、最初に聞かれた休日の話はコロナ対策の話で、端的に答えて終わるのではなくいくつかポイントをあげたのはよかったと思います。コロナ対策で「友達とご飯に行くこともある」というのは質問の意図にはあっていないのですが、会話をしようとする意図は伝わるので点数につながったのかな、と考えました。

やるべきだった対策

スピーチの練習は数回やった方がよかったですね。過去に出題されたテーマは調べたらいくつか出てきますし、自分で考えても大きくは外れないと思うので3回くらいやって感覚をつかんでおくべきでした。

1分準備して2分喋るというのは割と大変です。結論→理由1→理由2→結論、程度の流れだと1分足らずで終わってしまいますので、できれば理由1つにつき1つ具体例(関連した話)を追加しておくと話が続きやすいでしょう。

今回の好きな本で言うと

結論:私が好きな本は、北京で買った小説です。

理由1:その小説を通して私は中国語を上達させられたからです。

具体例1:小説には会話がたくさん出てくるので、会話で使う語彙を多く習得できました。

理由2:同じ小説を読んだ人と仲良くなれたからです。

具体例2:カフェでその小説を読んでいるとき、同じ本を読んでいる人と知り合いました。その人は今でも仲のいい友人の一人です。

結論:繰り返し

この構成は英語の検定試験で使うものですが、中検も同じようにやる高得点が取れただろうと思います。1分のメモの段階で理由と具体例を1つずつ書くのも慣れればすぐにできるので、練習しておく価値はあります。

と言うことで、全く洗練されない文章を失礼いたしました。面接の話はこれで終わります。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?