梅野選手について

こんにちは、パインツリーです。

もう年の瀬ですね。

読んでくださっている方はすでに2024年にいらっしゃる可能性も高そうですが。

一応年内投稿が目標だったのでセーフということで。

さて、2023年シーズンは阪神タイガースが18年ぶりの優勝、38年ぶりの日本一を果たすという大変すばらしい結果に終わりました。

多くの選手がキャリアハイかそれに近いような成績を残しましたが、その一方で成績不振から苦しんだ選手もいました。

その代表格が今回の主役、梅野隆太郎選手です。

かつては阪神の正捕手として君臨し3年連続GG賞獲得などリーグを代表する捕手として活躍した梅野選手も、近年は特に打撃不振に苦しんでいます。

今季チームが優勝日本一を達成したとき、その扇の要にいたのは2歳下の坂本誠志郎選手でした。

その下にも榮枝選手や藤田選手、中川選手といった若手有望株が控えています。

梅野選手の立場が厳しいものになっていることは明らかです。

それでは彼はこのまま終わってしまうのでしょうか?

ということで今回のnoteでは、梅野選手の成績不振の原因を探るとともに、来季以降どうなっていくのかを予想していきたいと思います。

※この記事では基本的にDELTA社が公開しているデータを使用しております。

①梅野選手の基本成績

まず2023年シーズンの梅野選手の基本成績を振り返ってみましょう。

率が低く長打も打ててない感じですが、出塁率は結構いいですね。

続いて通算成績を見てみましょう。

あんまりスポナビ指標を載せても見づらいだけだと思うので、今回はDELTA社が公開している総合指標で見ていきます。

この中で一番メジャーな指標がWARでしょうか。

一応DELTAの定義を示しておきますと、

「攻撃評価+守備評価+守備位置補正+投球評価+代替水準対比価値」

だそうです。

ここでいう攻撃評価とはグラフ中の

「Batting + Base Running」

になります。(グラフに入れるとほぼBattingと被ってしまい見づらくなるので消しましたが)

また守備評価と守備位置補正を合計した後の数値がグラフ中のDefenseになっています。

じゃあBattingやBase Running、Defenseがどういったものを示しているのかというと、残念ながら明確な定義が見つかりませんでした。(は?)

まあおそらく得点価値や失点抑止効果といったところでしょう。

一応WARの定義に関してはこちらのサイト内のPDFに網羅的に記してあるので置いておきます。

(https://puboo.jp/book/84362)

とりあえずこのグラフを見る感じ、守備走塁のキャリアハイは2019、打撃のキャリアハイは2020としてよさそうです。

②打撃成績の低下について

皆様お待たせいたしました。

ここでは皆さんが最も気になっているであろう打撃面での成績低下の要因について述べた。

打撃面での成績低下と言っても色々な要因があると思うので、それぞれ細分化してお話ししていきます。

なおこの章での順位や数字は両リーグで今シーズン250打席以上立った109人の選手を対象としています。

理由は今年梅野選手が立った打席数が251だからです。

それではやっていきましょう。

1. 長打の減少

まずは長打の減少です。

上の通算成績表から見てもわかるように、長打率は2020年→2021年で大きく低下しており、2022年,2023年においても低下を続けています。

純粋な長打力を評価するISO(長打率―打率)は以下のように推移しています。

2018年をピークに2019,2020と続いた後に急低下、その傾向は2023年シーズンも止まりませんでした。

2023年シーズンのISOは0.032でした。これは109人のうち105位となっており、球界全体でもかなり低い数字であると言えます。

(ちなみに坂本誠志郎選手は0.029で107位です)

それでは長打が減少している原因は何なのでしょう。

パっと思いつくものとして打球が引っ張れなくなっているということが挙げられます。

なぜなら一般に引っ張り方向の方が打球が強く長打が出やすいということが知られているからです。

http://baseballstatics.web.fc2.com/articles/direction.htm

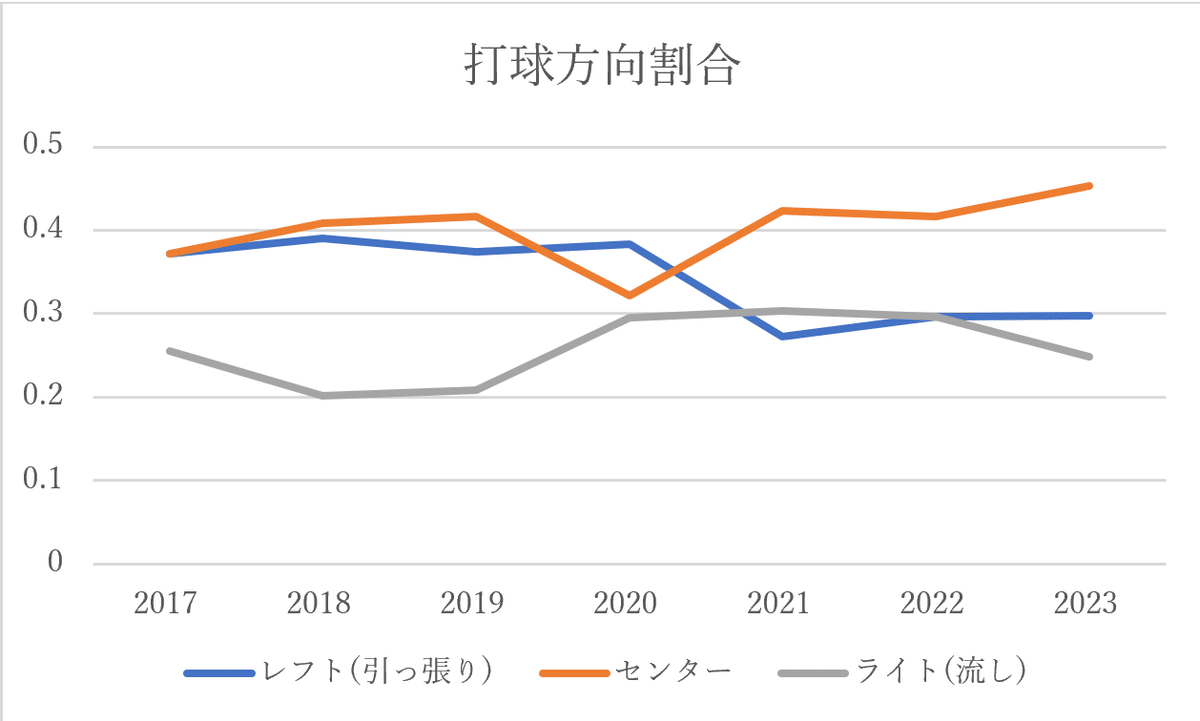

そこで梅野選手の打球方向の割合を見てみると以下の通りになります。

2020年→2021年の間で引っ張りの打球割合が10%以上低下しています。

この引っ張りの割合(29.8%)は両リーグ109人中で97位となっています。

また打球方向別の打率に関しても以下のように変化しています。

以上のことから、梅野選手は引っ張りの打球が減少しており、引っ張ったとしても安打にならなくなっているということが分かります。

このことが梅野選手の長打が減少している原因の一つであると考えられます。

2. ストレートに対するアプローチの悪化

二つ目はストレートに対するアプローチの悪化です。

以下は全体の打率、直球系(ストレート+ツーシーム)打率、その他変化球打率の変化を示したグラフです。

2019年は素晴らしいですね。直球破壊王子と呼ばれた渡邉諒選手のキャリアハイが0.315なので、それを超える成績を残したこの年の梅野選手はリーグでも屈指の直球キラーだったと言えます。

が残念ながらそれをピークに低下の一途をたどっています。

そもそもの打率が落ちてるだろって話はそうなんですが、見ての通り全体打率、変化球打率と比較しても直球打率の落ち方は顕著ですね。

3. 一方で意外な結果も…

ここまで見ると、長打は出ないわストレートは打てないわでもうどうしようもないんじゃ‥って思われる方もいるかもしれません。

しかし、調べてみると意外と上がり目(?)のような数字も見つかったので紹介していきます。

① 打球の強さ

上で引っ張り方向の打球が減っているということを指摘しました。

しかし意外なことにハードヒット率は以下の図に見られるように、そこまで減少していません。

(なおこのハードヒット率はMLBの公式データサイト、Baseball Savantで公開されているものとは別物です。今回利用したハードヒット率の定義についてはこちらをご覧ください。)

ISOキャリアハイの2018年よりも高い数値が出ています。

まあ年によって変動が大きいので一概には言えないですが、明らかに打球が弱くなっているとは言えないでしょう。

もし来シーズンもこの打球の強さを維持できるのであれば、打撃成績の復活も十分見込めると思います。

② BB/K

またBB/Kにしても0.50と2017年以降では2018年に記録した0.58に次ぐ自身二位の記録を残しています。

このBB/Kは両リーグ109人のうち45位となっております。

またBB%に関しては両リーグ14位、チーム内でも大山選手、近本選手に次ぐ数字となっております。

全72試合のうち56試合で7番起用されていることから、後ろがピッチャーだから敬遠されたとかではなく、純粋に多く四球を選んでいたといえるでしょう。

(ちなみにK%も両リーグ18位と、三振も四球も多いという強打者みたいな傾向を見せています。謎すぎる。)

③ BABIP

本塁打とファウルを除く打球(ファウルフライは含む)のうち安打となった割合を表すBABIPに関しても以下のように低い数値が出ています。

投手のBABIPが三割程度に収束するのに対して打者のBABIPは回帰傾向が弱く、運だけではなくある程度打者の能力も関わってくると言われています。

具体的にはBABIPは打球の強さやライナー率と弱いながらも正の相関があると言われています。(http://www.baseball-lab.jp/column/entry/175/)

しかし上で見たように打球の強さに変化はなく、またライナー率が109人中45位なのに対してBABIPは99位であることからも、今年の梅野選手のBABIPは多少不運な方向に振れていたと考えられます。

これが打球の強さやライナー率から考えて妥当な数値に収まれば、打撃成績も多少は改善されるのではないでしょうか。

④ 100球あたりの得点増減

先ほどストレート打率の低下が激しいということについて言及しました。

ただ打率は低下していても長打が出たりなんて可能性もあるので、もっと総合的な指標を用いて、本当にストレートに対応できなくなっているのか確認してみましょう

以下のグラフをご覧ください。

上のグラフのタイトルである「100球当たりの得点増減」は指標名としてはwFA/CやwFT/Cと呼ばれます。wFA/CはFA、つまりストレートを100球投げられたときの得点数をカウント別の得点期待値の変化から導出したものです。

グラフの直球系はストレートとツーシームの数値の合計、変化球はその他すべての球種の数値の合計を示しています。

これも対ストレート打率と同様に2019年をピークに低下していますが、

2023年に限っては直球系、変化球ともに数値がかなり上昇しており、変化球に至ってはキャリアハイと言えます。

もしこの傾向が来年以降も続けば、打撃復活を期待していいと思います。

③守備走塁面

続いて守備走塁の面から見ていきましょう。

1.走塁

まずは走塁から。

梅野選手と言えばその足も一つの武器であると言われています。

2019年には2010年の狩野選手以来となる捕手としてのシーズン10盗塁を記録、最終的に球団捕手記録となる14盗塁を記録しました。

それではそんな梅野選手の走塁指標はどうなのでしょうか。

今回使用するのはdeltaの走塁・盗塁の総合指標、BaseRunningです。

正直に申し上げますと、どのように算出しているのか全く分かりません。

ただ走塁のキャリアハイは前述の盗塁記録を樹立した2019年ということでよさそうです。この年は250打席以上立った両リーグ96選手の中で27位の数値を記録しています。

一方で落ち込んでいる2021年は大きなケガなどがあったわけではありませんでしたが、250打席以上立った96選手のうち95位に沈みました。

その後2年は持ち直したものの、今シーズンは-1.0と250打席以上立った109人中63位の数値でした。

ただそれでも復活の兆しというか、明確な衰えが見えているわけではないので、まだまだ走塁面ではやれるのではないでしょうか。

ふんわりとした結論ではありますが、これで走塁面のお話は終わります。

2.守備面

それでは最後は守備面です。

梅ちゃんバズーカと呼ばれる強肩に梅ちゃんウォールと呼ばれるブロッキング性能、守備は梅野選手にとって最大の武器といえるでしょう。

実際2018~2020年にかけてGG賞を獲得しています。では実際のところはどうなのか見てみましょう。

① 盗塁阻止

まずは盗塁阻止から。

以下は盗塁阻止貢献指標であるrSBの年ごとの変化のグラフです。

rSBは従来の盗塁阻止率に加えて、強肩であることにより盗塁されにくい盗塁抑止力を加味して、リーグ平均に比べて失点を何点相当減らしたかということを示しています。

キャリアハイとなる2019年、この年の数値5.1は両リーグで500イニング以上守備に就いた11人の選手の中で1位となっています。

2位の若月選手が3.5、3位の柿沼選手が2.4と続くことから、いかにこの年の梅野選手が突出していたのかが分かりますね。

じゃあ2023年シーズンはどうだったのかというと、同じく500イニング以上守備に就いた13人の選手のうち12位となっており、セリーグの捕手の中では最下位の数値となっています。

(ちなみに盗塁阻止率だけ見ても0.158と13人中12位の数値です。)

じゃあ梅野選手の肩はこのまま衰えていく一方であり、今後は盗塁阻止には期待できないのかっていうと、そうも断定できないかと思われます。

実はここまで毎年毎年rSBを落としている選手というのもなかなか珍しく、2014年から2018年にかけての炭谷銀仁朗選手くらいしか見られません。

その炭谷選手も2019年以降は2018年の成績と同水準or少しプラスくらいの数値を残しています。

そのため、年齢とともに盗塁阻止性能は下がり続ける、一度衰え始めたらもう復活は期待できない、とは一概には言えないのが難しいところです。

また、この指標自体が不安定なところもあり、例えば福岡ソフトバンクホークスの甲斐選手は2018年にrSB6.1を記録した後、翌年2019年には1.9まで下落させ、しかしまた2021年には5.6まで戻しています。

このように一度衰えたと思われた選手でも数値を大幅に回復させるケースもみられるため、梅野選手に関しても2024年シーズン以降に復活の可能性がなくはないといえるでしょう。

(まあそれでも全盛期のような数値は難しいでしょうが)

② ブロッキング

次にブロッキング性能についてです。rPBという指標を使用します。

これは捕逸阻止貢献ということで、要するにブロッキング能力の指標ですね。

正確な定義は見つかりませんでしたが、捕逸による進塁を阻止したことにより平均に比べ何点失点を減らしたかということを示す指標でしょう。

これを見るとキャリアハイは2020年ですね。

この年は500イニング以上守備に就いた選手9人のうちで1位の数値を記録しています。

また、2023年シーズンでも13人のうち5位の数値を記録しています。

また、この数値に関しては他の捕手を見ても年齢による衰えから低下しているというケースがほとんど見られないため、梅野選手に関しても今後もこの高いレベルを維持していくと予想しても問題ないと思われます。

④2024年シーズンの成績・起用法予想

さて、ここまで梅野選手の成績について打撃、守備、走塁の観点から見てきました。

じゃあ2024年シーズンはどうなりそうなのかっていうをここから見ていきたいと思います。

要するにここまでのまとめですね。

それではよろしくお願いします。

まずは打撃面。

顕著なのが、長打の減少でした。

これに関しては引っ張りでヒットを打てなくなっていることを鑑みても復活は残念ながら難しいのではないかと考えられます。

その一方で、

①打率こそ下がっているもののストレートや変化球に対するアプローチが復活気味であること

②BB/KもキャリアハイレベルでBB%に至ってはチームでも有数のレベルであったこと

③BABIPが不運な方向に振れていた(と思われる)こと

④なにより骨折が完治すること

など多くの要素から打率の回復に関しては十分に期待できるのではないかと考えられます。

次に走塁面。

全盛期ほどの成績は望めないかもしれませんが、それでも捕手としては走塁を強みにできるくらいの成績を残せそうです。

最後に守備面。

全盛期のバズーカは正直厳しそうです。

ただ他の選手の成績推移をみても今シーズンよりかは多少復活するのではないかと思われます。

また自慢の梅ちゃんウォールに関しては未だ健在、今後も大きな強みになると思われます。

総括すると、長打こそ出なくなりそうだけど打率は多少回復しそう、守備走塁に関しては現状維持or多少回復が期待できると言えます。

最後に起用法について。

矢野政権下から以来ずっと坂本選手が優遇されてきているような印象を持たれている方も多いでしょうが、じつは守備イニングで見ると坂本選手が梅野選手を上回ったのは23年シーズンが初めてでした。

それも679.2回と566.2回とそこまで差がなかったといえるでしょう。

また、後半ケガでの離脱から坂本選手が完全に主戦捕手になったような雰囲気はありましたが、それでも日本シリーズ第6戦で”代走”としてベンチ入りさせ、日本シリーズの雰囲気を体感させようとしていたことからも、来シーズン以降も捕手の戦力として想定していると考えられます。

(https://number.bunshun.jp/articles/-/859527)

これを見ると来シーズンは今シーズンとは逆に、最初は坂本選手でその後はパフォーマンスを見ながらどちらを主戦で起用するのかを決めていくのかなと考えられます。

その一方で主戦だった坂本選手は2024年で31歳、梅野選手自身は33歳と年齢的にも成熟期に入っているため、若手育成も求められています。

そのため、主戦捕手争いに敗れた片方の選手に関しては一軍帯同こそするでしょうが出場機会が極端に減少する可能性も否めないと思います。

‥というのが理想なんですが、現実には今年と同じように坂本梅野体制が続きそうです。

というのも若手捕手と言われる三人、榮枝選手、藤田選手、中川選手がそれぞれ二軍でいまいち結果を残せなかったりケガしたりでいきなり一軍ってのも厳しそうなので、24年シーズンの後半から少しずつお試し起用できればいいかなという感じで想定するのがいいでしょう。

となると結局坂本梅野体制が続きそうだなということですね。

また、今季チームを優勝日本一に導いた坂本選手ですが、打撃はリーグでもかなり低いレベルではあるので、もし梅野選手が打率面などで成績を回復させることができれば主戦捕手に返り咲くことも十分可能だと思います。

さて、今回のお話は以上となります。

全体的には来シーズン復活するんじゃねっていう雰囲気が強かったと思います。

Twitter等で色々言われていますが、長い間阪神の扇の要として活躍してきたことには間違いないし、復活すれば戦力として十分カウントできる選手ではあるので、ぜひ復活に期待したいと思います。

ここまで読んでいただきありがとうございました。

誤字脱字やデータの不足、情報の誤り、シンプルに伝わりづらいなどありましたら、どんどん私のTwitter(@PINE_Baseball_)までメッセージをお願いします。

私も改善してより良質な記事を提供できるように努力したいと思います。

ここまで読んで下さり、ありがとうございました!今後ともどうぞよろしくお願いします!

それでは!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?