新年早々にこんな質問が来ました♪

大人だけのピアノ教室サロン、オンラインレッスンをしております。名古屋在住のやすえ先生です。自分のことを先生というのは、なんだか変ですが、お許しください。さて、大人のピアノサロンのメンバーの方のご主人様が、最近、奥様のピアノで、独学で練習し始めたそうです。今日はメールで新年のご挨拶とともに、そのご主人様からの質問がきました。ご主人様は今、バッハの曲を練習されていらっしゃるとか。

①なぜ転調をするのか? ②調を作った人はいるのか?いるとしたらそれは誰ですか?

お会いして、ご説明したいところですが、ざっくりとしたお答えになりますが、以下のように返信をしました。

あけましておめでとうございます。今年もいろんなピアノ曲を練習していきましょうね。

さてご主人様のご質問の答えです。

●転調なぜするの?

ひとつの曲の中で音楽の気分を次々と変えていけるのです。

長調:気持ちいいな、胸キュン、がんばろう!

短調:切ないな、悲しいな、泣いちゃうな

例えば、アナと雪の女王の有名な曲レット・イット・ゴー

最初は、ボソボソっとおとなしい雰囲気ですよね

その後、レット・イット・ゴ〜♪と歌うサビの部分は元気で力強い

つまり曲の前半と後半では転調しています。

ひとつの調だけだと、一本調子で単純な曲になります。

子供の童謡とか。咲いた咲いたチューリップの花が〜♪

みたいに。

覚えやすいから、歌いやすいですけれどね。

●誰が調を作ったか?

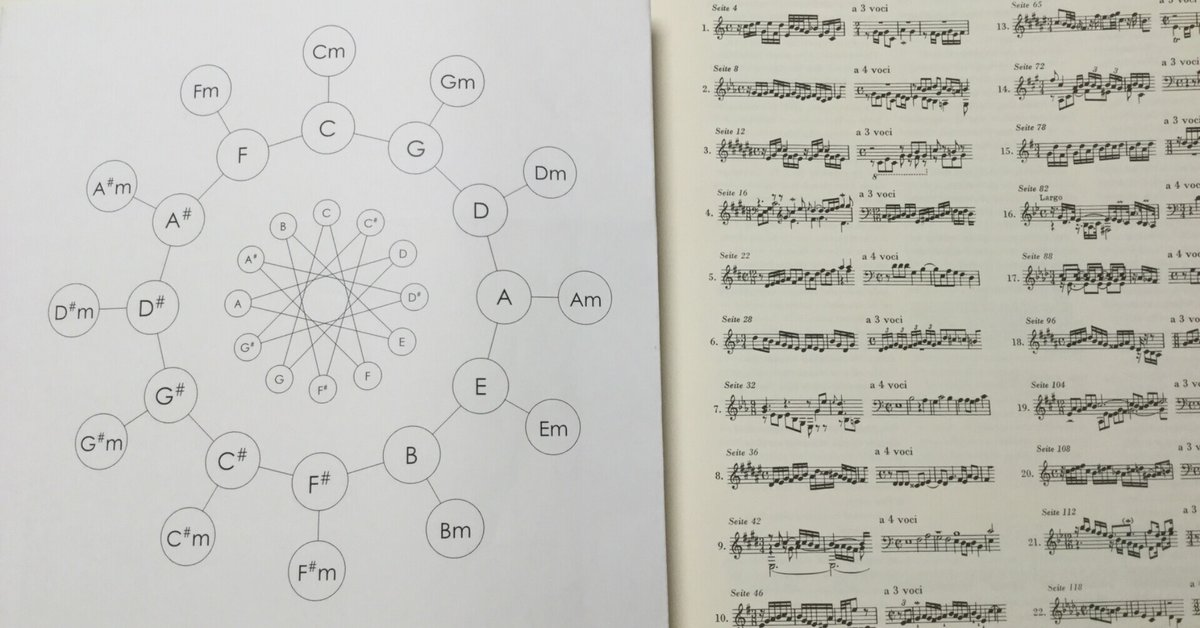

ハ長調とかト長調という調が体系的に完成したのは18世紀くらいです。

当時の作曲家や音楽学者さん達がまとめて本を書いてくれています。

しかし、その源の歴史はもっと古くて、ヨーロッパではカトリック教会の聖歌の中で発達してきました。

8、9世紀に「グレゴリオ聖歌」がまとめられましたが、ここが西欧音楽の源になっています。この聖歌は8、9世紀よりもっと前から歌われていて、その曲をまとめたそうなので、キリスト教の歴史とそのまま重なります。

その後、中世、ルネサンス時代までに6種類ありました(旋法といいます)

その中から、バッハやモーツァルトの時代には2種類のものがよく使われるようになりました。

この2種類は、いわゆる短調と長調です。

楽器の性能は時代とともに上がって、いろんな楽器が集まって音楽が奏でられるようもなってきました。

ドレミファソラシの7つの音のどの音からでも長調と短調が作られようになりました。

カラオケで「キーを上げたり、下げたり」しますよね。

「キー」は「調」のことです。

今は機械ですぐに変えられるくらい技術が発達しました。

今日はのどが痛いからキーを下げよう!

これは例えて言えば「レから始まる曲をドから始まる曲に下げる」ことをしているわけで

長調で言えば、「ニ長調からハ長調に下げる」ことになります。

また、調にはそれぞれキャラクターがあって

ハ長調なら真っ白で純粋とか

ト長調はちょっとウキウキ、春の季節とか

変ホ長調は「ヒーロー」英雄サウンド

ハ短調は重苦しくてパワフル

作曲家は「僕の今日の気分は〇〇調だな〜」という風に、調を選んで作曲しています。

また、新たな疑問が生じてしまったかもしれませんが、

ざっくりですが、こんな感じです。

作曲家の吉松隆さんの本「運命はなぜハ短調で扉を叩くのか?」この本は私も参考にさせていただきました、おすすめです。

やすえ

いつも応援をいただきましてありがとうございます。いただいたサポートはサロン内の楽譜や書籍として使わせていただきます。皆さまの素敵なピアノライフを願っております。