二百十日

その女の子がひとり会話に加わるだけで、まわりの空気をぱっと明るくしてしまうような子は地域や人種を問わずいるものだけれど、ユンサンはそうした明快な質をもつ女性の典型で、周囲の人間たちを一瞬でつなげてしまう。そういうタイプの女性がぼくは嫌いではないけれど得意でもなく、うんうんと彼女が生み出す渦に身を任せているうちに、気づけばミックのコンドへ向かう流れになっていた。

ミック宅に向かうためアソークのフードコートから地下鉄へ続く階段を降りだしてから、挨拶以外では初めて彼と話した。いわく、ミックがユンサンと知り合ったのは路上で彼女が彼に声をかけたのがきっかけで、声をかけた理由はミックが横断歩道を楽しげに渡っていたからで、それはつまりぼくが今ミックの家へ向かう所以にも自動的に連環することになる。そもそもが、きょうの待ち合わせ場所にミックが現れることをユンサンはずっと疑問視していたし、きょうユンサンと会うことをぼくは予想もしていなかった。

そんなこんなで横断歩道をミックが楽しそうに渡っていたから、ぼくはいまミックの家に向かっている。

「人間はそうだが、馬だぜ君」

「馬だって、人間だって爪に変わりはないやね。君は余っ程呑気だよ」

「呑気だから見ていたのさ。しかし薄暗い所で赤い鉄を打つと奇麗だね。ぴちぴち火花が出る」

「出るさ、東京の真中でも出る」

「東京の真中でも出る事は出るが、感じが違うよ。こう云う山の中の鍛冶屋は第一、音から違う。そら、此処まで聞えるぜ」

初秋の日脚は、うそ寒く、遠い国の方へ傾いて、淋しい山里の空気が、心細い夕暮れを促すなかに、かあんかあんと鉄を打つ音がする。

「聞えるだろう」と圭さんが云う。

「うん」と碌さんは答えたぎり黙然としている。

「きょう会えるか」とミウが昼過ぎにLINEで尋ねてきたのは、単純にぼくときょう会いたいからだと思って待ち合わせ場所に向かったら、雑踏のなかで見つけた彼女は高架歩道の柱に寄りかかっていていて、はじめまるで別人のように見えて驚いた。十ヶ月ぶりに会う彼女の輪郭はやけに明瞭で、つまりはかなり綺麗になっていた。行き交う雑踏の七メートルほど向こうに立つミウはこちらに気づく風もなく、手にした黒いスマホを覗きこんでいる。気安く声をかけて良いものか。いやしかし、綺麗だから声をかけるのがためらわれるというのも変だ。

ゆっくり歩み寄るまでのあいだに気がついた。着ている服のパーツパーツは以前に会っていた頃の彼女と同じ、さらにはバンコクに住むごくありふれた若い女性のそれと変わらないのだけれど、服の組み合わせというか色合せがやたらに鮮烈で、《どこの都会でも見る女の子》とは明確に異なるパターンのなかにいた。ミウはこの十ヶ月を故郷の町、ラオスとの国境近くの山地に開けた、メコン川支流沿いの小さな町で暮らしていた。山岳系民族の鮮やかな色彩感覚と、独創的な紋様の群れが脳裡をよぎる。そうして夕方の雑踏のなか柱に寄りかかるミウの立ち姿に一瞬うろたえたぼくの心も知らず、久方ぶりの邂逅を喜ぶのも早々に場所の移動をミウは宣言し、その理由にぼくは心中でのけぞった。ユンサンがアソークでぼくらを待っているという。

なんということだろう。ミウとふたりで過ごす時間を楽しみにしていた自分に今さら軽く驚きつつ、しかしミウの期待に従ってぼくらは地下鉄駅へと降りる。ユンサンと会うのも十ヶ月ぶりにはなるものの、本音はこれを残念と言わずして。

都心の大きな公園の脇に口を開いた地下鉄駅から地上へ出る。スコールが終わったばかりの路面は濡れて、点在する水溜まりが夜の街明かりを細切れに映し返している。

駅周辺は思ったよりひっそりしていた。同じ公園に面する隣の駅は、繁華街の入口に位置する大きな乗り換え駅で、個人的にもよく使う。けれどもこの駅はいつも通り過ぎるばかりで、降りたのはたぶん初めて。静かな高級住宅街のただなかといった趣きだけれど、ほんの数ヶ月前までは駅に接する公園が反政府デモの一大拠点だったから、この駅もX線検査のゲートやら軍のバンカーやらできっとかなり物々しかったろう。

あたりまえの話だが、ユンサンにもちろん罪はない。ミウにもない。ひとえに、どうにもななめ方向へ期待を寄せていたらしい己こそああ罪深い。それはともかくユンサンはちょうどオーストラリアへの一年留学が終わり、韓国へ戻る前にバンコクの親戚宅へ寄ったところで、久々にバンコクへ出てきたミウは今ユンサンの親戚宅へ厄介になっているとの由。けれどもユンサンは韓国へ戻って仕事を探すのがとても億劫で、本音はどこか好きな土地を転々とできる職に就きたいらしい。ははあん、それで今宵のご相手はミックとぼくというわけか。

「商売なら、衣食の為めと云う言い訳も立つ」

「うん」

「社会の悪徳を公然道楽にしている奴らは、どうしても叩たたきつけなければならん」

「うん」

「君もやれ」

「うん、やる」

圭さんは、のっそりと踵をめぐらした。碌さんは黙然として尾いて行く。空にあるものは、烟りと、雨と、風と雲である。地にあるものは青い薄と、女郎花と、所々にわびしく交る桔梗のみである。二人は煢々として無人の境を行く。

薄の高さは、腰を没するほどに延びて、左右から、幅、尺足らずの路を蔽うている。身を横にしても、草に触れずに進む訳には行かぬ。触れれば雨に濡れた灰がつく。

ミックは表通りから、足早に脇道へと進み入る。バンコクの街の作りにはだいぶ馴染んだつもりでいるけれど、見知らぬ路地裏に入ると目につくものが途端に色々と珍しくも感じられてくる。歩道タイルの不揃いさ。道路上に突然覗く大穴。異国の大使館が擁する無骨なセキュリティシステムや、高い防壁が発する威圧感。壁の上からはみ出る椰子の樹々。道脇を駆け抜ける巨大ネズミの影。路面を這う大ムカデ。車体下の暗闇からこちらを見据える猫の眼光。

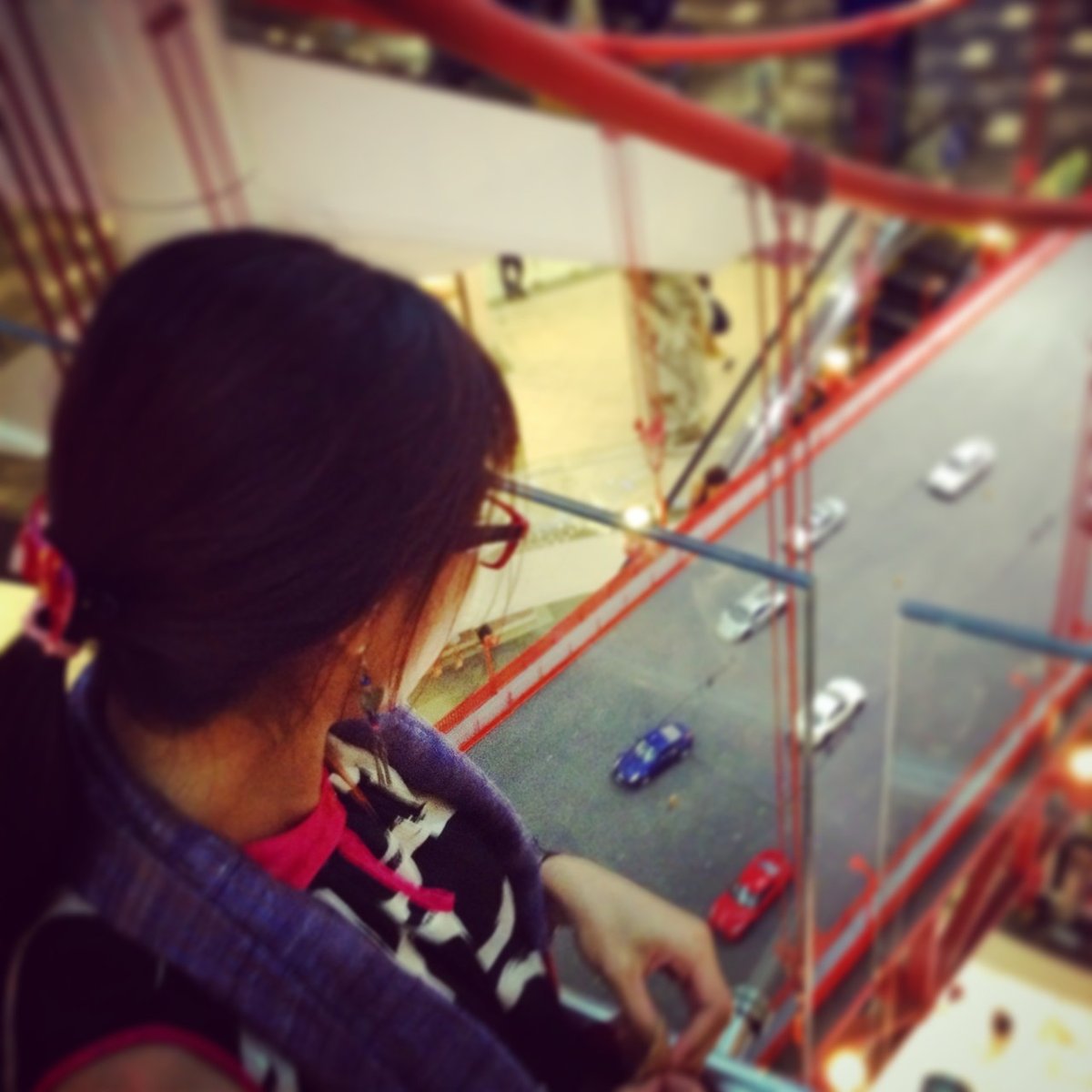

いくつか高級コンドミニアムの敷地を抜けると、居並ぶ住宅の水準もだいぶ庶民のそれに落ち着いた。路地のただなか駄菓子屋のような古びた店でビールを瓶で五本、他に水やソフトドリンクをいくらか買って、ぼくら四人はミックの住むコンドへ入る。築十五年といったところか、日本で言うなら微妙にデザイナーズマンション風を気取った痕跡があり、部屋の位置もベランダから正面に縦方向へと抜ける路地を見下ろせて悪くない。

ユンサンはまだ二十代で、時間はこの先たっぷりある。君の明るさはどこに行っても通用するし、いまの韓国や日本やアメリカよりも大量の仕事が日々生まれる国は、これからどんどん増えていく。大丈夫、と説いても返ってくるのはいかにも納得してなさそうな生返事。ま、それはそうなるか。

一人暮らしには十分な広さがあるわりに、聞けばその部屋は月の払いが意外に安く、ベランダに四人分の団欒スペースをつくりながら「みんなから羨ましがられる」とつぶやくミックの笑顔に、初対面のぼくをも気安く自宅へ招いた理由の片端が了解される。世界各地で撮られたミックの写真が、そこかしこに飾られている。乱雑にばら撒かれた衣服で埋もれたソファの上に、開かれたままの中国語の参考書と書きかけの練習帳。バンコクに来る前は上海に暮らしたらしい。

タイはまったく、嫌いじゃない。けれども暑いところに永住はしたくない、とミックは話す。それでもうしばらくバンコクで暮らしたあとは、故郷のコロラドへ帰ってアーミーに入隊するかもしれないと言う。なぜかふと最近ネットで見かけた、スターバックスコーヒーが米国内の従業員十数万人を対象に、大学への学費を肩代わりするというニュースが思い浮かんだ。英語教師をしながら世界の国や街を巡ること、軍属となって世界の基地や戦場を巡ること、カフェで働きながらその街の大学で学ぶこと。フラット化する道行きの。

ベランダに持ちだしたマックブックでBGMを選びながら、ミックはつい数日前に出かけたシャム湾に浮かぶ島での写真や動画をスライドショーで流しはじめる。去年にはオイルタンカーが付近で座礁した環境破壊のニュースがいくらか世界を騒がせたその島も、いまでは何の気もなく観光地として息を吹き返したらしい。

夜の浜辺での、大道芸人によるファイアートーチのジャグリングをPCモニターが映しだす。動画のなかのミックもトーチを借りて挑戦している。彼の腕さばきはつたないが、一応トーチを回しかけている。腕が熱くて回し切るどころではなかったとか。夜闇のなか、宙空に高く投げ上げられた炎の紅は高速回転しながら大道芸人の腕に再び収まり、股間から背中を抜けてまた宙空へと激しく回転しながら舞い上がってゆく。

「我々が世の中に生活している第一の目的は、こう云う文明の怪獣を打ち殺して、金も力もない、平民に幾分でも安慰を与えるのにあるだろう」

「ある。うん。あるよ」

「あると思うなら、僕といっしょにやれ」

「うん。やる」

「きっとやるだろうね。いいか」

「きっとやる」

「そこでともかくも阿蘇へ登ろう」

「うん、ともかくも阿蘇へ登るがよかろう」

二人の頭の上では二百十一日の阿蘇が轟々と百年の不平を限りなき碧空に吐き出している。

ユンサンがいま欲しいのは、確固とした人生の指針であり、望まない母国での就職を拒めるだけのリアリティを具えた個の、もっと言えば内面の強度なのだろう。それらはきっと今の彼女にとって、毎日をどれほどヴィヴィッドに生き切っても手に入りがたい、なにか夜空へ打ち上がる遠い花火のように思えているのだろう。そうして一瞬羨望や嫉妬の色さえ浮かべるユンサンの両の瞳に、いくらか煌めいて映るのかもしれないぼくの実生活は、しかしなかなかに単調な心持ちの連鎖である。

ランタンの炎だけを灯したベランダの暗闇に流れるBGMが、サルサからインドシナ民族調のアンビエントへ切り替わる。買ってきたビールはすべて空き瓶になっている。突然ミウが立ち上がり、曲調に合わせ踊り始める。体軸の左右を素早く往還する十指の尖端は、闇のなか揃ってピンと張り詰め常に上を向いている。

タイ東北部イサーンのラオス国境域、メコン川支流の町にミウは生まれた。血筋をたどればラオスや中国内陸部の客家にルーツがあるという。島国を一歩外に出て見渡せばひとの歴史はその大半が、見通せる近しさで自然に国境を超えていく。狭いのは己の視野でありこの大陸は。

そう広くもないベランダで、踊るミウの後ろにミックが立って真似し始める。重心が定まらず、妙に愛嬌のあるガニ股踊りが展開される。ユンサンがお腹を抱え笑っている。ミックの指先はまったく揃っていない。

アーミーに入ったら、砂漠へ派遣されるかもしれないねとぼくは尋ねる。けれども暑い土地は嫌だと言ったミックにとって、そこはなぜか問題にならないらしい。今から二、三年もたった頃、砂煙を派手に巻き起こして黄土色の紛争地を疾走するハンビーの助手席で、陽気な音楽に後部座席の仲間と体を揺らせるミックの迷彩服を想像する。それはとてもありそうな姿に思える。His nature makes me feel so. クロアチアとイタリアと、スコットランドとフィンランドとその他多くの土地にルーツをもつ彼が体現するのは現代アメリカの、きっとごくありふれた若者像なのか。

次の二百十日までにはタイ語を覚える。

そうしてミウの生まれ故郷を訪ねよう。

夕暮れの紅に染まるメコンの水へこの両足を浸したら、その先を考えよう。

薄青字: 夏目漱石 『二百十日』 http://goo.gl/ccouW1

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?