東北三大祭り

さてさて8月に入り、ここ東北では東北三大祭と呼ばれるお祭りが連日開催されます。

青森ねぶたを皮切りに、秋田竿灯、仙台七夕と続いていきます。

日にちが重なるため、これらを効率良く見て回るツアーもあるようです。

なかなか宿が取れなかったり、会場や現地の事情が分からず満喫できないなんてリスクが回避できるので、確実に一気に見て回るならツアーが無難かもしれません。

実は僕は上記三か所に住んでいた事があるので、実際に三大祭を体験しています。竿灯は子供の頃に見たきりなのであまり詳しくは書けませんが、今日は東北三大祭りについて、書いてみたいと思います。

まずは基本的なところで開催日ですが、これは固定です。曜日に合わせて変動したりはしません。

青森ねぶた 8月2日~8月7日(ただし7日は昼の運行と海上運行)

秋田竿灯 8月3日~8月6日

仙台七夕 8月6日~8月7日

この日程で行くと、ねぶたか竿灯を見て最後に七夕を見るのが良さげですが、後述するようにねぶたは6日に見るのが一番盛り上がります。

なのでもし一気に3つの祭りを回ろうと思ったら必然的に、5日竿灯、6日ねぶた、7日七夕と見て回る事になります。

青森ねぶた

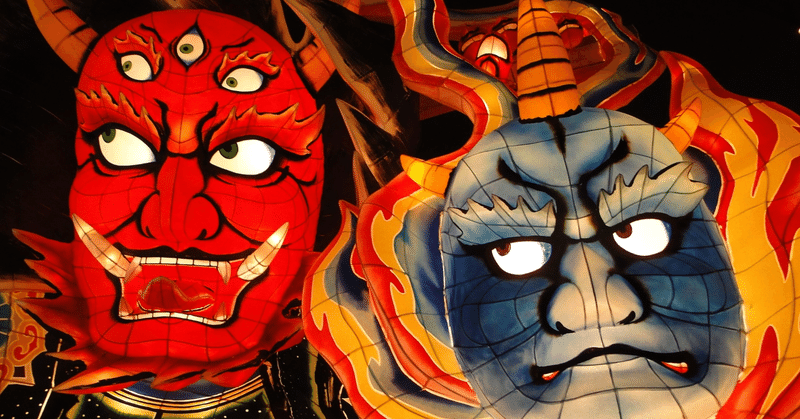

テレビなどで見た事がある方も多いかと思いますが、古典などを題材にした大きな灯篭型の山車を曳いて歩く勇壮な火祭りです。

雰囲気といい映えといい、夜に見るのがいいかと思います。

よく間違える人がいますが、弘前や五所川原で行われるのは「ねぷた」です。

全く別のお祭りですので、間違えないで下さい。

開催日で青森ねぶたのところだけ但し書きをつけたのは、基本的に夜の開催ですが、最終日だけは昼に実施され、その後ねぶたを船に乗せて海上運行というものを行うのです。

なので、基本的には2日~6日までのお祭りだと思っていた方が良いでしょう。

2日~6日までと書きましたが、実はねぶたの台数は毎日同じではありません。ねぶたは20台程度が運行されますが、2日~4日まではフルで出て来る事はありません。

そのため見るなら5日か6日がお勧めです。

ねぶたには各賞が与えられるのですが、この審査を5日に行い、6日に〇〇賞とねぶたに掲示して運行するので、5日と6日は全てのねぶたが勢ぞろいするのです。

このねぶたですが、毎年同じものが出るのではありません。ねぶたは終わると壊します。そして毎年新たに作るのです。

その為、プロのねぶた師と呼ばれる人たちがいて、毎年春先から題材を決めて制作に取り掛かっているのです。

お祭りは見て楽しむ側面もありますが、ねぶたは誰でも参加する事ができ、見るよりも100倍は楽しめます。その代わり恐ろしく体力を使いますので、翌日大変な事になるかもしれません。

基本ねぶたは自由参加(今年はコロナの為、事前申し込みした人のみの少人数での運営になるようです)で、決まった衣装を纏えば誰でも参加できます。

衣装は一式10,000円程度でしょうか。もちろん、観光客向けにレンタルサービスもあります(衣装だけ買っても、恐らく着付けができないです)。

基本的には浴衣なのですが、派手な腰巻と派手な帯と派手なタスキをかけて、笠を被ります。

浴衣にはたくさんの鈴が縫い付けてあって、歩くだけでチリンチリンと鳴ります。

ねぶた期間中は、遅い時間まで通りから帰宅する人のチリンチリンという鈴の音が聞こえてきたものです。

この祭りに参加して踊る人をハネト(跳人)と呼びます。踊るとは言わずにハネると言います。

難しい振り付けのようなものは無く、片足でケンケンするように飛び跳ねます。

右足で二回ピョンピョン跳ねたら、次は左足で二回ピョンピョン跳ねます。

掛け声は「ラッセラーラッセラーラッセラッセラッセラー」です。三々七拍子のリズムです。

これをひたすら繰り返しますので、翌日足は筋肉痛になりますし、声はその日のうちにガラガラになります。

参加者全員で合わせて跳ねるわけでもないので、疲れたら歩きますし全てが自由です。

一つ書き忘れましたが、足はわらじ履きです。

足袋を履いて、わらじを履きます。すぐ脱げてしまうので、紐や豆絞りで鼻緒と足首を縛ったりして脱げにくくしたりもしますが、我々は普段わらじはおろか下駄や雪駄すら履きませんので、秒で足の親指と人差し指の間の皮がむけたり豆ができたりして大変です。間違いなく血が滲みます。

まぁ、それもねぶたの醍醐味という事で。

ねぶたは最大で20台程度出ると書きましたが、一定間隔で並んだ状態でスタートします。その各ねぶたの前に1000人~2000人のハネトが跳ねながら移動します。ねぶたは太鼓や笛のお囃子と一緒に進みますが、所々で見物客の方に向けて突進したり傾けたり、一回転したりなどを繰り返して進みます。

以前は一か所から順番にスタートして、市の中心部をぐるっと回って終了していましたので、早いスタートのねぶたに混ざって跳ねて、そろそろゴールが近づくと、後ろの方のねぶたに参加してという事を繰り返して、長く長く楽しめましたが、最近はぐるりと全て並んだ状態で一斉にスタートして、時間がくるとその場で終了という、味気ないものになっているそうです。

秋田竿灯まつり

こちらはねぶたとは対照的に、静かな感じの祭りです。

お囃子も哀調を帯びています。

ねぶたもそうですが、移動する時と演技をする時でお囃子は異なります。

テレビなどでご覧になった事があるかと思いますが、稲穂に見立てて長い竹竿にたくさんの提灯をぶら下げたものが竿灯です。

ちなみに夜に見るのが一般的ですが、昼も竿燈妙技会と言って技を競い合う大会が開かれています。

夜の竿灯は道路で行うのですが、電線などがあると危険なので会場は限られています。

山王大通りというところが会場ですが、最近では竿燈大通りと呼ばれているそうです。

数本の竿灯を掲げているような気がしますが、実は300本近い竿灯が立ち並びます。

というのも、各町内会が竿灯を出していて、大きなものから小さなものまで何本も出すので、これぐらいの数になるのです。

この竿灯、大きさは何種類かありますが、大きなものだと長さ12m重量50kgにもなります。

これを手のひらはもちろん、肩や額や腰に乗せてバランスを取ります。

見ていて倒れないか冷や冷やするのですが、倒れる事もあります。

最近は歩道側にロープが張ってあり、観客にぶつからないようになっているそうですが、僕が子供の頃に見た時はロープは無かった気がします。

目の前に倒れてきて、ぶつかる!と思ったら、隣にいた知らないおじさんががっしりと受け止めてくれた記憶があります。

倒れた拍子に提灯の灯が消えたり、提灯が燃える事もあります。

祭りそのものは静かな感じですが、一斉に竿灯が立ち上がると壮観です。

立ち上がるとと書きましたが、移動する時は寝かせて前後を持って運びます。

そして演技がひとしきり終わると、移動してまた演技が始まります。これを2,3回繰り返します。

なので観客は移動しなくても、別な町内の竿灯を見る事ができるのです。

仙台七夕

こちらは完全に静の祭りです。

七夕飾りを見ながら歩く、おなじみの祭りです。

規模こそ違え、各地で七夕祭りは開催されています。

あまり知られていませんが、仙台七夕には七つ飾りと呼ばれる独特の飾り付けがあります。

吹き流し:織姫の織り糸を現わしています。

短冊:学問や書の上達を願います。

巾着:商売繁盛や金運の向上を願います。

紙衣:裁縫の上達を願います。

折鶴:長寿を願います。

くずかご:清潔と倹約を願います。

投網:豊漁を願います。

吹き流しは、七夕飾りから何本も垂れているひらひらですが、それ以外の6つの飾りもひっそりと飾られています。吹き流ししか無いものの方が多いですが。

七夕は仙台市内の商店街に飾られますが、幸いに殆どのエリアがアーケードになっていますので、雨が降っても見る事ができます。

一部両側にしかアーケードの無いエリアでは、雨になると七夕飾りを大きなビニールに入れてしまいますので、綺麗もへったくれも無くなります。

仙台駅前から西に向かってアーケードが伸びており、アーケードが途切れる場所で南北に別なアーケードが伸びています。

アーケードの中を歩いて行けば、道に迷う事なく七夕を見て歩けます。

商店街の中なので、疲れたらいくらでも休むお店はありますが、そこはそれいわゆる七夕料金というやつになっていますので、なんだか高いなぁという印象を持つかもしれません。

片道を見終わって、人ごみに疲れたり早く戻りたい時は、アーケードと並行している細い道を進むとスイスイ歩けます。

注意点としては、基本的に昼に見る祭りです。

夕飯を食べて軽く飲んでから繰り出そうなんて考えていると、終わってしまいます。

基本的に各商店が一本ずつ飾りを出しているので、お店の営業が終われば片付けてしまうのです。

特に昔から仙台は店仕舞いが早いので、20時には終わっていると考えていた方がいいでしょう。

今年はコロナの第七波とやらで人ごみに出るのは気が引けますが、来年は心置きなく祭りを楽しめるようになっているといいですね。

東北三大祭りを見ようと考えている方がいましたら、参考にして頂ければと思います。

おしまい

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?