【プチ史跡巡り】寺とトンネルと悲しい物語(2/3)

高速道路(無料区間)を使って約30分、向かうは伊達藩の一大プロジェクト「元禄潜穴」です。

かつてこのあたりに品井沼という大きな沼がありました。今でも東北本線の駅に品井沼があります。

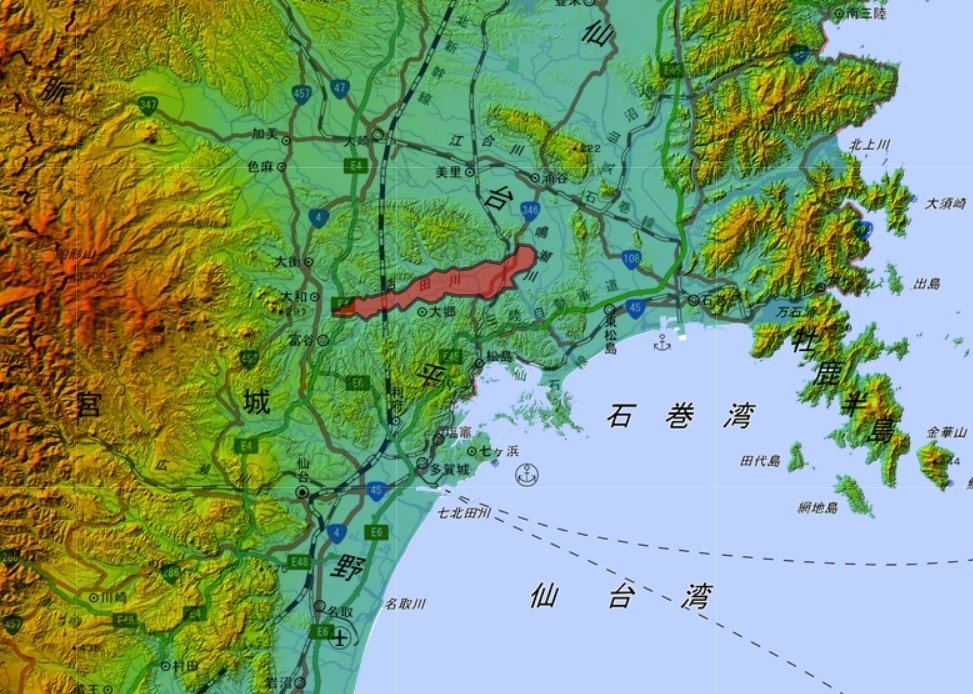

大体赤く塗ったあたりだと思われます

ここを干拓できれば米の大幅な増収が見込めます。そこで伊達藩は公共事業として品井沼の干拓を進める事にしたのです。

その方法は山にトンネルを穿ち、水を松島湾に流してしまう事です。

その責任者には大越喜右衛門が任命されました。

松島湾までは7400mもあり、その間にある松島丘陵と呼ばれる丘陵地帯に2600m近い2本のトンネルを掘るという途轍もない大工事でした。

松島湾までの高低差は僅か2mしか無く、ほとんど平らな所にミリ単位の傾斜をつけて水路を作ったのです。

当時の技術と装備でよくも完成できなと驚きます。

ここから地中を流れるのです

どちらも同じ川に注ぎ込みます

当時の技術と道具では、トンネルを入り口からずっと掘り進めて行く事はできません。そこで取られた手法が、所々に縦穴を掘ってそこから左右にトンネルを掘り進める方法です。その縦穴を増やせば、比較的短期間でトンネルを掘る事ができます。

またその縦穴から、ズリ(トンネルを掘った際に出る土砂)を運び出す事ができます。

それでは元禄潜穴がどのようなものか、その入り口を見てみましょう。

ここが元禄潜穴の入り口にあたります。穴頭と呼ばれています。

季節的なものと雨が少ない事から、水はかなり少なく僅かに流れが確認できる程度です。ちなみに入り口がレンガで巻かれていますが、もちろん江戸時代にレンガがあるわけもなく、これは平成になってから整備されたものです。

土のトンネルなので、自然に崩落したり削れたりしてしまうのでそれを防ぐ意味もあるようですが、誤解を受けますよね。

今回は水が少なかったので助かりました。

実は僕はこういう地形が怖いのであまり降りたくはありません。以前も記事に書きましたが、水路や大量の水がある人工物が怖いのです。

それでは次にズリを出した縦穴を見てみましょう。

本当は10か所以上あったズリ出しの縦穴ですが、ほとんどは残っておらず、わずかに見られる場所がありますので、ここから下流に向かって移動します。

ここが「第6ずり出し穴」です。

駐車場は整備されておらず、あぜ道のような細い道に車を停めます。近くに行くとなかなかの大きさと深さです。

ずり出し穴とそこから横に伸びる潜穴の説明があります

では下に降りてみましょう。

近くに行ってみると土砂が堆積していてトンネルは埋まっているように見えますが、チョロチョロと水の流れる音が聞こえてくるので閉塞はしていないようです。

穴頭でも緩やかな流れがあったので、その水の音なのでしょう。

こういう地形も苦手

それでは今度はトンネルの出口、穴尻に向かいます。

案内の看板などが整備されている小さな公園のようなものがあるのですが、実はトンネルの出口を見る事はできません。

柵の先は気が生い茂っていて、その向こうは崖になって川が流れています。

そこに潜穴が合流しています。

柵まで行くと、チョロチョロと結構大きな水が流れる音が聞こえてきます。

数十m離れたところに橋があるので、そこから穴尻を見てみます。

やっぱり確認はできません。

しかし330年経った今でもしっかりと水は流れています。

次回はもう一つの潜穴の話をします。

つづく

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?