うつわペルシュの、つくり手を訪ねて【作手窯】Story1:展示編

土から生まれ出た形が、器という作品になるまで。ペルシュが扱う器には、さまざまなストーリーがつまっています。

今回ご紹介するつくり手は、土の表情を生かした作品にファンの多い「作手窯(つくでがま)」の鈴木健史さん。

ペルシュとともに愛知県作手地区の工房を訪ね、陶芸を始めた経緯や、原料の土づくり、自作の薪窯についてお話を伺いました。

さらに、普段は見られない窯出し直後の作品や、作陶シーンも特別公開!

全3回にわたるフォト&インタビュー、「作手窯」の世界をたっぷりとお楽しみください。

取材・文:中西沙織 撮影:こんどうみか (ほとりworks)

まるで別世界。静かな山の中に開かれた「作手窯」

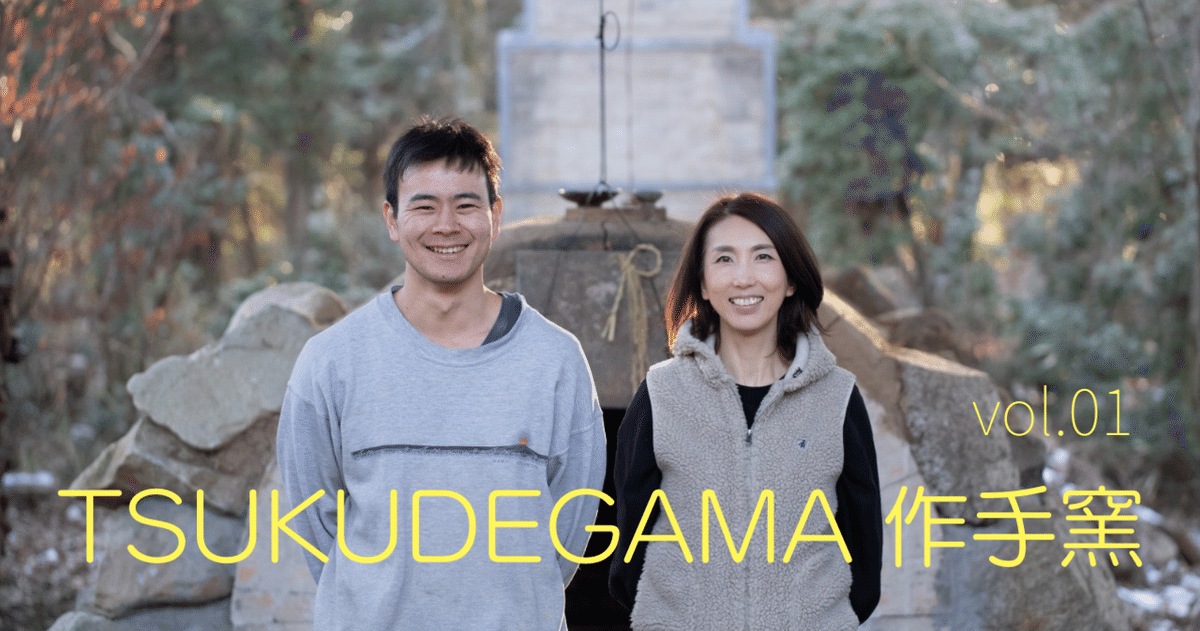

陶芸家の鈴木健史さん(左)と、ペルシュの杉山佳子さん。訪問は1月初旬。地面には、ところどころ雪が残っていました。

「作手窯」は、標高500mほどの愛知県新城市作手地区にあります。近くには別荘も建つ、静かな山のロケーション。木々に囲まれた広い敷地内に、住居、工房、窯が点在しています。

健史さん:「作陶に打ち込める環境はもちろんのこと、作品を焼く際に、薪の調達に困らない場所を選びました。季節によって木の姿が変わるから、窓からの光の入り方もガラリと変わるんです。今の時期だと渡り鳥がやってくるし、春になると素朴な山桜もきれいですよ」

見る角度で違う作品のよう。土の表情が生きた器たち。

訪問時に買い付けた器の一部。2022年1月には、ペルシュで特別展示「作手窯 ―冬展―」を開催しました

まず向かったのは、住まいの一室にある展示スペース。小皿、カップ、鉢物まで、窯出ししたばかりという作品がずらりと並びます。

冬の日差しに包まれた器たちは、手に取るとほのかに温かく、それ自体が生命を宿しているかのよう。お店にディスプレイされているときとは、また違った印象です。

ペルシュ:「見ていて本当に飽きないんです。たとえば、マグカップっていつもテーブルの上にあったりして、意識せずとも目に入る。そんなとき、作手窯さんの作品には、インスピレーションを受けるような感じがあるんです。どこか想像力を掻き立てられるというか。きっちり計算して模様が描かれたものだと、そうはいかないで

すよね」

マグカップは、作手窯の作品を初めて手に取る人や、贈り物に選ぶ人も多い

形も模様もひとつとして同じものはなく、さらに、同じ器の中でも、眺める角度によって印象が変わる。「作手窯」が、多くのファンを惹きつける理由の一つです。

ペルシュ:「先日、お店でチャイ×作手窯のコラボイベントを開催したのですが、ワークショップをしてくれたチャイ職人さんは、『色が混ざり合った感じがチャイみたい』と話していました。その人の視点によって、いろいろな捉え方ができますよね」

健史さん:「全部違うから決められない、という声もよく聞きます。一つのお皿を選ぶのに、2時間かける方もいらっし

ゃるくらい!」

意識しているのは「あまり手を加えない」こと

日常遣いの器を中心に作陶されている健史さん。作品づくりには、どのような思いでのぞんでいるのでしょうか。

健史さん:「自分が作るのは、美術品ではなく、あくまで器。このままでも十分、土の表情があるのに、デザイン性までつけてしまうと、作品としてうるさくなってしまう。器は、料理を盛って完成すると考えているので、あまり手を加えないようにしています。だから、ペルシュさんや料理人など、盛りつけや魅せ方の上手な方が自分の器を使ってくださると、とても助けてもらっているなって」

ペルシュ:「『作手窯』さんの存在を知ったのは、フレンチのお店で器が使われていたのがきっかけでした。私も、今のお店を始める前から、料理家としての仕事もやっているのですが、料理ってどんなに上手に作っても、フライパンの中では完成しない。いい器に盛ったときに、はじめておいしそうに見えるし、実際、味もおいしく感じると思います」

器好きに人気の、片口の器。酒器や鉢として使うほか、花をいけても

健史さん:「結構、使い手にゆだねてしまっている部分が大きいですね。ある方が『器は70%でいい。あとは使い手が仕上げてくれる』とおっしゃっていて。ほんとにその通りだなと」

ペルシュ:「分かります! 器だけで美しすぎてしまうと、料理をどう盛ったらいいか分からないし、お皿にばかり目が行ってしまって。作手窯さんのような器は、料理が引き立ち使いやすい」

修行を経て見えてきた、自分のめざす方向

渦潮を思わせる模様は、刷毛を使って白い化粧土を施したもの

健史さん:「ここへ来て自分の窯を開く前は、沖縄の工房で5年間、修行していました。その窯ではきれいな青の器をつくっていたんですが、いざそれに料理を盛ってみると料理が映えなくて。じゃあ、おいしく見える器ってなんだろう?と考えたときに、もうちょっと素朴でもいいんじゃないかって」

現在使っている窯のタイプも、土の精製方法も、修業時代とは全く違ったもの。自然と、ろくろの挽き方も、つくりかたも、以前とはすべてが変わってきたと言います。

口が開いた、沖縄生まれの「ワンブー」と呼ばれる器

健史さん:「ただ、沖縄の器の形を取り入れた作品で、今も焼き続けているものがあります。『ワンブー』と言って、普通のお椀より、ちょっと開いたものです。昔から、沖縄は島国で薪が貴重だったので、なるべく一回の窯焚きで多くの作品を焼きたい。その際、器の縁が立っていると重ね焼きがしにくいため、自然とこういう形状

になった。単なるデザインではなく、意味をもって生まれた形。そこがいいなと思って」

→Story2:工房編に続く

※内容は2022年1月時点の情報です。撮影時のみマスクを外しています

【つくり手Profile】

「作手窯」鈴木健史さん

茨城県出身。高校時代に出会った陶芸家の生き方に憧れ、卒業後は沖縄の工房で経験を積む。その後、愛知県新城市の作手地区に拠点を移し、工房と薪窯は自らの手で造り上げた。足で回す「蹴(け)ろくろ」と、山から採取した土を使って、土の持ち味を生かした作品づくりを追及。「火の神が宿る」と称される薪窯の器は、プロの料理人からも支持を集める。

Instagram @tsukudegama

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?