定点観測による患者数推移

2023/5/19からコロナ感染の定点観測が始まり、都道府県患者数の定期的報告を見るようになりました。感染の収束を見届けたい私としては、オープンデータ終了でプッツンしているわけにもゆかず、定点観測の知る限りの情報を集めてデータベースを作成することにしました。

データ収集に手間取り未完のデータベース表1ですが、何とか統計作業に応じてくれました。検査日、患者数等の詳細が分かり随時追加訂正し、統計結果についても必要ならば追加訂正していく予定です。

表1:定点観測下における都道府県別の一医療機関あたりの平均感染者数

*人口は 2022年総務省によるものを降順で示し

*2023/5/19~2023/6/23間の3回の報告が見つけられません。分かり次第、追加予定です。

表1は、降順にした都道府県人口数をベースにしました。既にオープンデータで、感染者数が都道府県の人口数に比例化する感染傾向(後述)が明らかでしたので、定点観測下でもその感染傾向は続き、経過を理解する上で利用価値ありと判断したからです。

大都市圏(9都道府県)を青に、中都市圏(16府県)を赤に、小都市圏(22)県を黒に色分けし、検査日ごとの47都道府県患者数もその色分けに順じました。

全体像を把握するため、表全体のグラフ化を試みて図1としました。人口数順の都道府県を基調にした見慣れないグラフですが、幾つかの興味ある結果を要約しました。

図1:都道府県別の定点観測患者数

*大都市圏(東京~福岡県)、中都市圏(静岡県~沖縄県)、小都市圏(滋賀県~鳥取県)

*赤折れ線の患者数は、調査日ごとに都道府県に上積みされます。

*上積みされた患者数は、最初と最後の検査日のデータとしました。

*中~小都市圏の感染者数ピークに県名を付記しました。

図1の要約の前に、現在の感染状況の立ち位置を知る必要があり、当シリーズの基本的視点である「感染者数が限りなく人口数比化する感染傾向」について、図2を参考にして述べておきます。

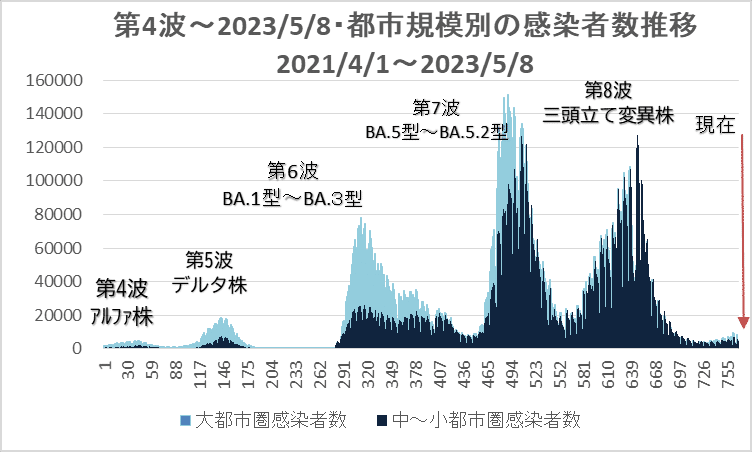

図2:第4波~2023/5/8・都市規模別の感染者数推移

*中~小都市圏の感染者(濃青色)増は、オミクロン株から始まり現在に至っています。

第5波までのコロナ感染は、淡青色の大都市圏感染者数(9都道府県)が72~76%を占めていました。オミクロン株第6波に至って、コロナ感染は大都市圏から中都市圏、小都市圏へと拡散し始め、第8波に至っては大都市圏感染者数は54%近くに減り、中~小都市圏感染者数は46%近くまで増加しました。以後、54%/46%(=1.2)の感染者数比を上下しながら経過することになり、図2の第8波では、波形上、両者の波形面積はほぼ等しくなります。

この感染者数比1.2は、大都市圏と中~小都市圏の人口数比に等しいので、コロナ感染の発症条件が全ての都道府県で同じとするならば、感染者数比は都道府県の人口数比に限りなく近づくことが推測されました。

中~小都市圏への感染者数拡大は一様でありません。けれども、影響力のある新たな変異株の登場は小都市圏であることは稀で、大概大都市からが多く感染者数比1.2値は大概一挙に上昇します。1.2を維持したまま感染者数が上昇すれば、全国に共通した感染拡大が背景にあることを推測します。

図2右端の大都市圏感染者数に回復する勢いが現れているのに要注意ですが、人口数比化は全国津々浦々に達しつつも、なお地方に余地を残して現在(図2赤の下方矢印線)に至っていることを推測させます。

定点観測による都道府県別患者数(図1)の要約

感染者数の人口数比化を念頭に、図1の現況を以下3点に要約しました。

①、患者数(赤の線グラフ)が、基本的に全都道府県検査日ごとに上昇しているのは、検査月日が初夏~盛夏とあって戸外への人の移動が盛んになったことや、経済活性を求めての規制緩和等で患者数増が全国的に及んだ可能性が推測されます。

図2右端の淡青色の大都市圏感染者数が上昇傾向を示しているのも、この現実を反映したものと思われます。悪性の新たな変異株が関与している可能性については、それに関連した報道を見ません。

②、図左側の大都市圏(東京~福岡県)の患者数波形は安定していて、膨大な人口数にも関わらず少ない患者数や変動幅の短縮が認められます。大都市圏患者数が他都市圏に比較して患者数が少ないのが気になりますが、このまま行けばコロナ感染の収束を予測させるほどです。大都市圏では感染者数の人口数比化はほぼ完了に近い状況を推測させます。

安定した患者数波形の範疇に入る県を図1から算出しますと、中都市圏では85%、小都市圏で60%の割合で見られました。また安定した波形が続く東京都から三重県までの都道府県人口は全人口の80%近くを占め、不安定な波形を示す県の人口数はおよそ全人口の10%以下と推測され、極めて少数なのに注目されます。

③、一方、図1右側の小都市圏(滋賀県~鳥取県)では、患者数波形が不安定な県(プラスピークを示す県)と大都市圏並みの安定した波形の県(マイナスピークを示す県)とが混在する感染状況が持続しています。

プラスピークを示す波形不安定な県は、人口数比化に及ばないかその過程にある県が相当していると推測され、小都市圏では未だ感染者数の人口数比化の余地が残されている可能性が推測されます。

マイナスピークで患者数波形が安定した県は、感染者数の人口数比化がほぼ完了している可能性が推測されます。

感染者数が不安定な県が九州地方に多い傾向を認めますが、九州地方に特異な要因があったわけではなく、患者数が多い小都市圏で九州地方の県が多かっただけのことと思われます。首都圏から遠く離れたという地政学的背景が大きな要因と推測しています。

以上、図1の3点を定点観測による感染状況の要約としました。

夏季休暇は続き、盆帰省、経済活性化等で、今後も定点観測での感染者数は増加一途が推測されます。図2の右端部に示された感染者数増が何時減に転ずるかは、定点観測を見ながら予測しなければなりません。大局的には患者数の人口数比化は最終段階を迎えたと推測していますが、逆行する事態が現れれば、新たな感染の登場を警戒する以外にないと思われます。

補追:沖縄県の感染者数が、7月初旬の国の行政指導以来激減しました。指導内容、結果等の報道を見ませんので詳細不明ですが、観光地沖縄が観光客の安全を期したコロナ検査強化等を背景に指摘する声もあります。短期間に患者数増が是正された成果は、ウイルス側よりも人為的な背景があった可能性が推測されます。

2023/8/8

精神科 木暮龍雄

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?