都市人口依存型コロナ感染と変異株

変異株に関しては、不勉強の故もあってなにかと間を置いてきた当シリーズですが、それでは済まされないのを感るこの頃です。都市人口依存型感染と変異株との関係を、当シリーズなりに検討を進めたいと思っています。

都健康安全研究センターの紹介する世界の新型コロナウイルス変異株流行状況(12月7日更新)中の「血統の普及」によれば、2022/12/8付の国内変異株は、BF.5型(=BA.5型本幹)、BA5.2型、BA5.2.1型の3種がそれぞれ31%、23%、16%の割合で中核を占めるとあります。これらの変異株と都市人口依存型感染の関係が今回の課題です。注目の米国変異株BQ1.1型は、同日付で未だ国内2%ですが、これが国内主流になりますと波形判断等で厄介になります。その前に両者の関係の見当をつけておかなばと思いました。

やみくもにBA.5型波形、BA.5.2型波形なるものを探すわけにもいかず、同センター「血統の普及」によれば、第7波が、BF.5型、BA.5.2型の2系統の変異株を基にしていることを念頭にとどめ、その変異株感染推移に相当する変化をグラフ上で見出すことにしました。

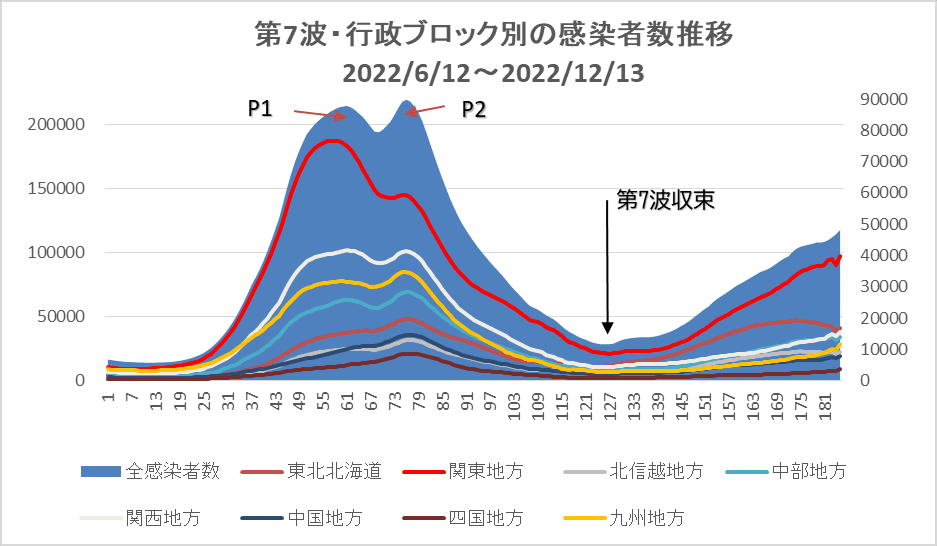

図1グラフは、第7波前から現在までの8行政ブロックの感染者数推移を表したものです。8ブロックは北からの南への順に従っています。感染を日本列島を東西に分けて検討する機会の可能性を考えてのことです。

ブロック(人口):所属都道府県名(都府県称号略)

東北北海道(143861):北海道、青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島

関東(42992):茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川

北信越(8242):新潟、富山、石川、福井、山梨、信州

中部(15029):岐阜、静岡、愛知、三重

関西(20722):滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山

四国 ( 3844):徳島、香川、愛媛、高知

中国( 7435):鳥取、島根、岡山、広島、山口

九州(14447):福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄

図1:第7波・8行政ブロック別の感染者数推移

* グラフは7日加算平均したデータを基にして表しています。以後同。

* 凡例のブロック名順は、人口順ではありませんのでご注意下さい。

全国感染者数グラフ(青面)はbimodalです。最初の(2022/8/12頃)ピークをP1、二番目の2022/8/27頃)ピークをP2と命名します。第7波開始は2022/6/12、収束は2022/10/10頃と判断しました。第7波収束後については、感染状況も変わりますので検討は後日となります。

図1グラフは、感染の量的変化(縦軸)と経時的変化(横軸)を一画面でまとめて表していることになり、立体的にグラフを読まねばなりません。全国感染者数(青面、左側スケール)のP1に該当するピーク成分は関東地方で最大を示しています。P1成分はグラフ上の各ブロックの人口順に従って減少し、最下位の四国地方では殆ど姿を認めなくなります。

一方、P1に相当する部分が減少するにつれ、全国感染者数のP2に相当するピーク成分が増大します。つまり、P1の感染者数が少くなる代わりに、南下するにつれてP2成分が顕著になる傾向を認めます。

この感染者数ピークの右方向に向かう感染変化は、大都市圏型感染が経時的に中小都市圏型感染に移行し、感染が都市人口依存型感染向かう感染経過を反映しているものと推測されまう。

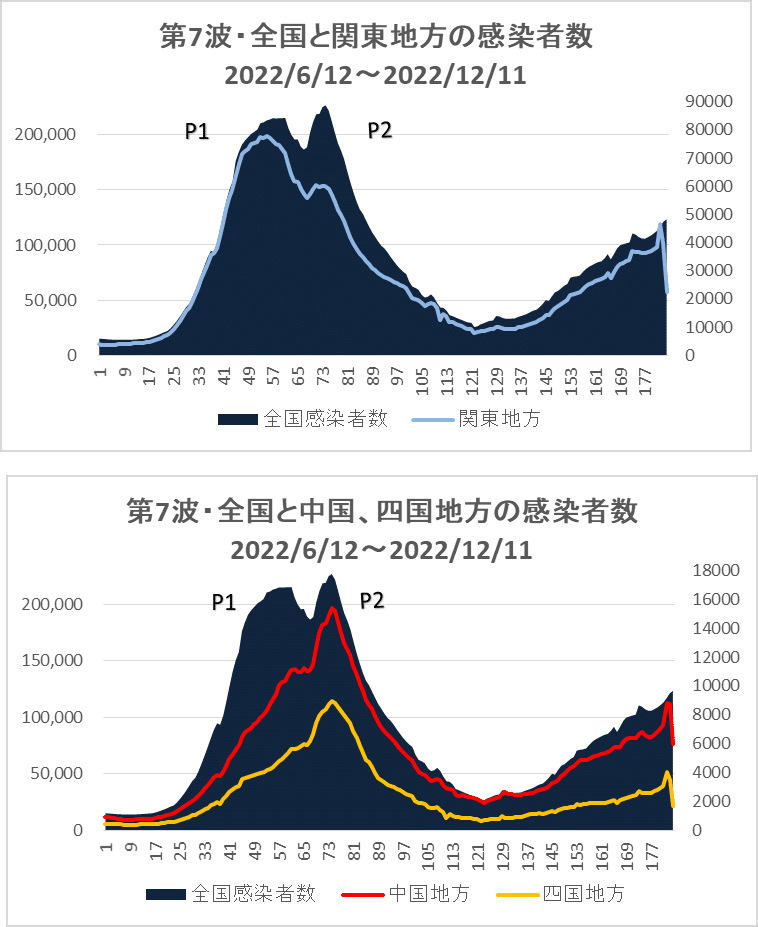

図1ではP2成分の詳細が不明なブロックもあり、波形判断を容易にするため 関東ブロックと中四国ブロックを別々のグラフとして比較検討するため図2としました。

図2:第7波~2022/12/11、関東と中四国各地方の感染者数推移

*第7波ではP1は幅広で、P2は鋭くより高位で、P1~P2間日数は約2週間です。

第7波開始時点からほぼP1に相当する高さに到達する関東地方型感染(薄青色、左側スケール)と、約2週間遅れてP2に相当する高さ到達する中国四国地方型感染(赤、黄色、右側スケール)は、立ち上がりと到達するピークを異にすることから、異質な感染であるこが明らかです。

両者共に波形は単純で境界鮮明であり、ほぼ直線的にピークを目指し、他因子の介入を許さずピーク形成に邁進します。両波形がそれぞれ己を主張する強いこだわりを感じさせます。関東地方の感染を支配するウイルスと中四国感染者数を支配するウイルスがそれぞれ高い占有率で集団を形成していることを推測させるものでした。他に該当する感染の流れを見ない現状では、関東地方の感染は「血統の普及」で示された変異株BA.5型を持つ感染者、中四国地方感染は変異株BA.5.2型を持つ感染者がその中核を占める可能性を推測しました。

また、両者の中間を示す波形も、波形を支配する変異株の多寡との関連を示唆するものでした。variationはさまざまですが、大都市圏型に近い中間型ではBA.5型に類似した波形(=関東地方型)、中小都市圏型に近い中間型はBA.5.2型に類似した波形(=中四国地方型)ということになります。つまり、P1、P2の何れを目標としているかで中間型の波形がきまり、中核となる変異株の存在や種を決めるのではと思われました。

問題は、2022/12/12現在でも感染者数、死亡者数等で特異な増加を示している東北北海道地方(図3上段図の右側に見る緑色の折れ線)の感染状況です。明らかにP2を目指していますからP1成分(図2上段)とも異なり、第7波以後の波形がP2指向型波形とも異なりますので、第8波とする意見もあるくらいでした。外国からの新たな感染侵入が疑われる波形を見ないので、都健康安全研究センターが16%と示している変異株BA5.2.1の可能性を推測しました。

図3:全国感染者数,死亡者数と中小都市圏の死亡者数推移

図3は、上段グラフに全国感染者数(濃青色面、左スケール)、東北北海道地方(緑色、右スケール)と中四国(赤、黄、右スケール)の感染者数推移のグラフを示し、下段は死亡者数推移を全国(薄赤面、左スケール)、東北北海道(赤、右側スケール)とBA.5.2型を示す他の3ブロックで比較したものです。

上段グラフからは、東北北海道地方の感染者数は、目標がP2に向かうことを見れば明らかに中四国型に近いBA.5.2型変異株が推測されました。P2前に図2の北信越型で見られたP1に応じたこぶ状波形を認めるので、東北地方の感染者数推移は中四国型に近い中間型感染ということになります。

一方、下段グラフの死亡者数推移を見ますと、東北北海道地方はBA.5.2圏(中四国、北信越地方)との違いが、ピークの位置、高さからみて明らかです。東北北海道地方の特異ば死亡者数増加からみて、他のBA.5.2型感染地方とは異なる感染が推測されるに至った次第です。他に該当する感染の流れがなく、BA.5.2.1型変異株が主流である可能性を推測しています。

ただ東北北海道地方といっても、北海道は大都市圏にも入るので別に検討される必要がいずれあるものとも思われます。

都市人口依存型感染は、ウイルスが都市機能(人の移動、人の密)から都市人口へと場を変えた感染様式の変化に由来するものですが、その感染形式の変化をグラフ化した図1によって感染全体の流れが俯瞰できたと思われます。私としては、図1に示される都市人口依存型感染の概観から様々な現実を手繰り寄せ得たと思っています。

以下の箇条書きで要約としました。今回のシリーズは長目の説明になりました。説明不足も多分にあると思われます。

①:行政ブロック別では、関東地方がBA.5型変異株の主流であること

②:BA.5.2型変異株は、中小都市圏感染に多数を占め、中四国ブロックでの主流を成していること

③:東北北海道地方は、特異な死亡者数推移からBA.5.2.1型変異株が主流にあることが推測されました。

④:グラフは感染集団を反映するもので、変異株との関連を直接明らかにするものではありませんが、BA.5型変異株は第7波のP1形成に関与し、BA.5.2型はP2形成に関与すると推測され、波形上での両変異株の区別が可能であると推測されました。

⑤:グラフ上変異株主流を示し得ない多くの地方では、BA.5型、BA5.2型、BA5.2.1型の変異株3種が混在し、大都市圏にあってはBA.5型変異株に近い中間型、中小都市圏にあってはBA.5.2型変異株に近い中間型が多数を占める背景が推測されました。

⑥:北海道に関しては、特別な検討がいずれ必要であること、等になります。

2022/12/14

精神科 木暮龍雄