世界史漫才再構築版01:古代オリエント編

微苦:どうも、微苦笑問題です。

苦:時代順ということで、今回は古代オリエントです。

微:えっ、人形というか、なんとかドールの話するの?

苦:それは東京に本社があるオリエント工業!! しかも創業は1977年だからな。

微:東京にある古代オリエント博物館系統の真っ当なオリエントだな。

苦:最初からそうです。前3000年頃エジプトからイランにかけて最初の文明ができた頃の話です。

微:妙に詳しそうだけど、薄目で見といてやるわ。

苦:なんだよ、その上から目線は。まあ、日本やアメリカでは「オリエント」とまとめてますが、ヨーロッパではアッシリア学とエジプト学に分けられています。

微:中国と同じでまとめているけど2つの独立国として扱ってるんだろ、おい。

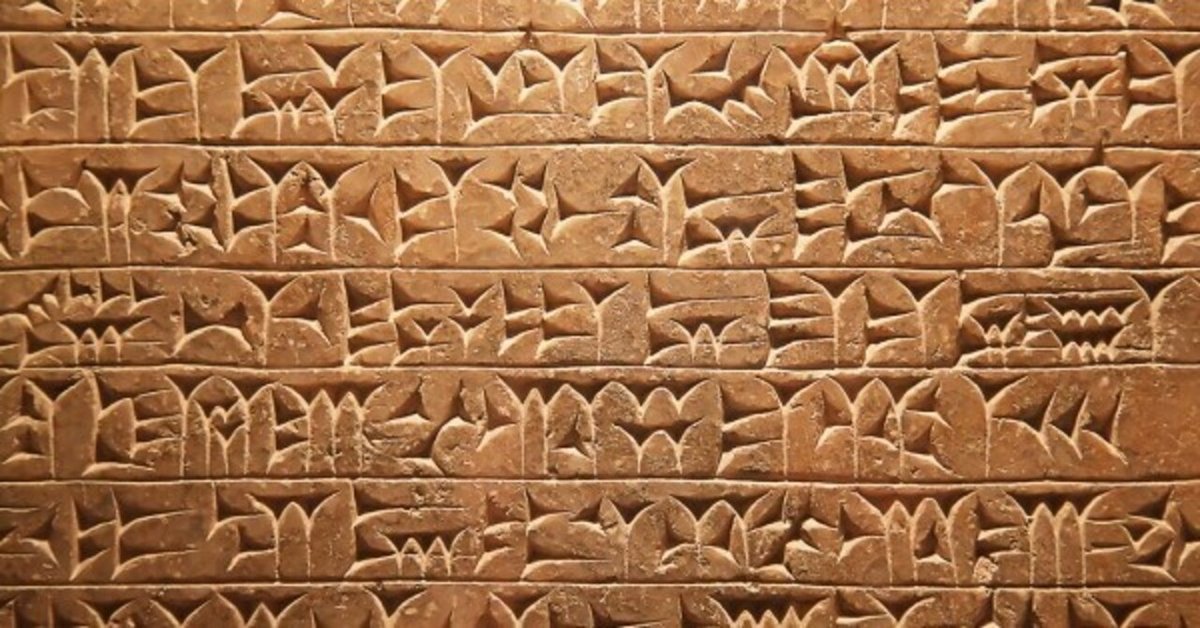

苦:オレは関係ないよ!! 楔形文字とヒエログリフ対応ですね。ずっと問題になっている略奪文化財は大英博物館でもルーヴル美術館でもエジプトの間とアッシリアの間に分けられています。

微:なんで日本はまとめてオリエントなんだ?

苦:新参者で協力し合わないと存在を認められないとか、また「イスラーム以前の中東地域」とイメージしやすかったんだと思います。

微:戦隊モノとかジャニタレみたいなもんか。単品では売れないから束にするという。

苦:まあ欧米の大学ではユダヤ教絡みでヘブライ学として独立させているところもあります。

微:まあ日本の場合、かつて皇族がトップだったから口出しできなかったわな。

苦:京都にも角田先生が君臨した古代学協会もありましたしね。まあ、ややこしいです。

微:ところで早稲田の工学博士吉村先生はどういう位置づけになるんだ?

苦:知ってて聞くなよ!! ですが、文明の発生からアフリカ、古代地中海世界、イラン文明にも関連しますんで、オリエントという大きい括りは便利だと思います。

微:今流行りグローバル・ヒストリーみたいなもんだな。

苦:それは国家の相対化とシステム・構造として国家を超えた地域を見るという発想が根底にありますから、少し違います。

微:じゃあ、ゴロツキの集まる維新の会や自民党みたいなもんか。

苦:別にイデオロギー団体でも選挙互助会でもありません。研究者と道楽者の集団です。

微:それでオリエント工業なのか、納得!

苦:そこから離れろよ、もういい加減! しかし、メソポタミアだけでも時間軸も4000年くらいありますから大変です。シュメール人に始まって色んな民族や語族が現れては消えていきますから。

微:とにかく、出入りが激しいもんだから世界史選択者はここで「しくじった!」って思うよな。初めて聞くカタカナ民族が突然現れたと思ったら、すぐ滅ぼされて次の民族とか王朝とか。

苦:いや、本当にそうです。しかも考古学的発見や古代言語の研究によって昨日までの正しい知識が誤りになりますから。

微:新登場の民族は、きちんとメソポタミアにやってきたら名刺交換するとか、土塁や壁に「○○参上!!」とかスプレーで落書きしてくれないとな。

苦:暴走族や珍走団かよ!! でも文明の定義を青銅器と文字の発明、都市の成立とすると、最初に当てはまるのがユーフラテス川河口近くに都市国家ウルクを作ったシュメール人です。

微:えっ、ケムール人?

苦:昭和の白黒テレビ時代のボケは止めてくれ。今は21世紀で令和だよ!

微:その末裔が日本で外国語の意識高い系雑誌や本を出しているアルクを設立したんだな。

苦:全く関係ありません。キミのボケくらい唐突すぎて、民族というか語族系統以上に意味不明です。シュメール人はユーフラテス川中流にいたんですが、下流域に移動したんです。

微:5000年前にもケケ中平蔵みたいに、中流層を破壊し、下層に追いやって儲ける鬼畜なやつがいたんだな。いやあ、メソポタミアに淡路島がなくて良かった。

苦:社会層の中流・下流じゃねえよ! ちなみにシュメールは自称ではなく、最初のメソポタミア統一王国となったアッカド側からの呼称です。常に意識せざるを得ない存在だったと。

微:ロシアが中国を「キタイ」、日本がロシアを「露助」と勝手に呼ぶようなもんか。

苦:後ろは違いますね。近年はインダス文明との交易と文化交流も確認されていて、それがシュメール人の移動を促進した可能性が高いです。

微:それな。古代大河文明は説明が農業に偏りすぎ。輸送路としての大河も評価しないと。

苦:はい、ポランニーが言うように交易は近くではなく最も遠いところから始まった、最も遠いところにあるものが権力の威信財となったと考えれば自然です。

微:自分から振ったけど、灌漑農業重視説はどうなるんだ?

苦:確かに大河下流は肥沃な土壌が堆積しているんですが、それを活用するには精密な測量技術とそれを水路といったインフラに落とし込む土木技術が不可欠です。

微:現代日本は大都市近郊の山を削って谷筋を適当に埋める杜撰な工法は得意だな。

苦:それはクソ住宅開発会社だよ!! 日本の弥生初期の水田遺跡は川の中流なんですね。河口近くを干拓できるようになったのは江戸時代からです。

微:田沼意次は印旛沼で失敗したけどな。

苦:つまり高度な築城技術を河川工事に応用できて初めて下流の開発は可能なんです。ですから都市国家がまず中流で生まれ、それらの技術が下流域での灌漑農業に応用されたと考えるべきです。

微:なるほど。傾斜がはっきりしているなら素人でも用水路はすぐ作れるが、利益の用水路は見えたらまずいので随意契約とか子会社名義で見えなくすると。電通やパソナみたいに。

苦:余計な喩えはいいよ、もう! 遠隔地交易重視で考えると、メソポタミア文明初期はペルシア湾近くに「中枢」ができることが理解できます。

微:AKB的に言うと「センター」だな。

苦:意味が違うし、総選挙もありません!! メソポタミアの都市国家群を統合する権力と道路網が形成されると、ユーフラテス川中流のバビロンが「中枢」になります。

微:バビロンを首都とする古代王国も出現可能になったと。

苦:繰り返しになりますが、大河は農業用水というより物資輸送路と考えるべきです。

微:それを世界に理解してもらうために日本の輸送船はスエズ運河を封鎖したんだな。

苦:まったく関係ねえよ!! そう考えると、中国の黄河文明が中流域から下流域に拡大、発展したことも理解できます。

微:邑ごと土石流で流されたんじゃなかったのか。

苦:どこの熱海だよ!! また交易説で考えると殷王朝に参加した邑の分布が黄河中流で止まった、もっと言うと洛陽西の難所までしかないのは示唆的です。

微:話が脱線してるぞ。せめてメソポタミアに戻せよ。そんなに生産性がないと杉田水脈に攻撃されるぞ。それはそうと、あの人、姓を「地下」にしてくれたらわかりやすいんだが。

苦:芸名に期待しましょう。ですが麦が栽培植物化され、陶器が発明されたのは西アジアでほぼ研究者は一致しています。黄河文明もメソポタミアとの関係抜きに考えられないと言いたいんです。

微:しかしメソポタミアになんで東西南北から住所不定の集団が次々とやってくるんだ?

苦:「住みたい町」人気投票で第1位を獲得したからではないでしょう。

微:しょっちゅう洪水が来るのに人気出て日干しレンガのタワマン建ったら二子玉みたいな悲劇になるもんな。

苦:あー、そんな悲劇というか喜劇もありましたね。「上層階はトイレ使うな!」とか。

微:そこまでイジってやるなよ。戻すと、大阪の釜ヶ崎みたいなもんか? それともメソポタミアのコンビニのゴミ箱には鍵がかかっていなかったのか?

苦:関係ありません。コンビニも、フードロス・ゼロ運動もないし、移民食堂もありませんから。

微:中には関東地方の市役所から渡されたメソポタミア行き片道切符を持った連中がいたりな。

苦:しつこいよ! ホームレスの生活保護申請でもないし、大阪片道切符でもねえよ! まあ、開放的な地形で、乾燥気候に慣れた民族には移住しやすかったでしょう。

微:城門に「来るなら来いや、野蛮人!」って額が掲げられていたそうです。

苦:どこのヤンキーだよ!! それと現代の東京やバンコクなどの一極集中と同じでしょうね。突出した技術・情報・産業があるとそこに人が群がり、さらに進化する。

微:それで入国管理局の収容施設として巨大なバビルの塔が建設しようとしたけど、移民を使って建設したもんだから、言葉が通じずに途中で崩壊したと。

苦:途中でヤハヴェが通じなくしたんだよ! それと中東や中国のマンションじゃないからな!

微:「完成しないかもしれないサグラダ・ファミリア教会よりマシだ!」と返されたそうです。

苦:もういいよ!! 「世界システム論」的に解釈してもいいです。最初の中核としてウルクができ、メガロポリス的にウルやラガシュに拡大し、安価な労働力は周囲の農村が提供する分業体制ができる。

微:水俣市的展開だな、朝鮮窒素の移転でいきなり工業都市ができて。

苦:その周囲に食糧や労働力を提供する半周辺的な都市国家群が現れる。遠い周辺は戦争地帯で捕虜が奴隷となって労働力を提供し、遠隔地商人がシステム外の世界から威信財をもたらす。

微:殷王朝と宮古島の子安貝供給みたいなもんだな。

苦:都市国家間分業、そして遠隔地交易拠点として古代の「世界経済」は成立し、栄えたと。

微:じゃあ、なぜ王国や帝国が出てくるんだ?

苦:古代人は神の戦争を人間が代行しているものと理解していましたから、宗教が前面に出るとそう見えるのかもしれません。日本の「本地垂迹」のように逃げ道は幾らでもありますから。

微:姿や呼び名は違えど実体は同じだと。

苦:おそらくは中枢から隔たった希少資源産地を掌握する欲望に駆られ、そこと中枢を結ぶ形で、つまり「点と線」の集積として領域国家に見える王国や帝国が現れたと。

微:要は「なんちゃって王国」だったと。

苦:ローマの支配を表現した「すべての道はローマに通ず」「分割して統治せよ」も、点としての都市国家と線としての道路を前提にしていますからね。

微:要するに蜘蛛の巣というか網タイツみたいなもんだと。

苦:喩えは下品ですが、そんなもんでしょう。念押しをしておくと、20世紀の殲滅戦のイメージで近世までの戦争を理解してはいけません。

微:オレだって誇大にB29の空襲があったなんて思ってないぞ。

苦:その時点でわかってないよ!! 戦争最大の利益は高価な商品たる奴隷の獲得と、それまでにあった交易システムの利潤の横取りであって、インフラ破壊や敵の殺戮が目的ではありません。

微:要するに縄張り争いというか漁場争いだと。

苦:特に交易については13世紀のモンゴル帝国のように各交易システムの接続や拡張を目的にしているので、古代帝国は登場する度に大きくなり、内陸アジアと海域に進出するんです。

微:ところで「神と神の戦争」に戻ると、負けた側の神はどうなるんだ?

苦:相手の神を否定すると揉めるので、序列化していくわけです。ゾロアスター教のように相反する世界に位置を与えられて。しかし、神々の和合として表現されるとローマのパンテオンになる。

微:M&AやTOBによる企業買収による巨大化みたいなもんか?

苦:そうですが、ウォルマートやイオンによるアメリカ地域経済破壊とは違います。ですからアッカド王国→バビロン第一王朝→ミタンニやヒッタイトなどのインド=ヨーロッパ語族の移動・定住→アッシリア帝国→リディア・メディア・新バビロニア・エジプト末期王朝の四分裂→アケメネス朝ペルシア帝国→アレクサンドロス帝国→ヘレニズム3国→パルティア王国とバクトリア→ササン朝ペルシア帝国と色んな民族が出ては消えていますが、最上位の民族というか語族が交替するだけです。

微:突然、リクシルが出てきたようなもんか。「トステム、どこに行ったんやあ~?」みたいに。

苦:既に言いましたが、交易システムが洗練されていくだけと理解した方がいいですね。20世紀末にもソ連消滅は起きましたが、その住民は消滅していません。

微:プーチンに不都合な人間は消されているけどね。

苦:それは現在進行形で余計な国も人間も処分されてますけど。話を戻すと、たまに洗練したつもりが破壊作用をもたらしたアッシリアなんて例もありますが。

微:「世界で最も残酷な民族」というあだ名はかわいそうだな。

苦:やってることは第2次世界大戦後のソ連や中国と同じなんですけどね。アッシリアがやろうとしたことを見事に洗練したのはアケメネス朝ペルシア帝国です。

微:情報伝達、兵站の円滑さ、貨幣経済の安定など見事です。

苦:「餅は餅屋」式に支配下に入った民族に最も得意なことをやらせ、統治コストを減らし、アメリカ軍のような機動的な軍隊を維持して。「帝国と自治」と呼べるような効率的支配ですね。

微:それをアレクサンドロスというバカな兄ちゃんが破壊したと。

苦:ですから話は前後しますが、「海の民」侵入後、強大な世界帝国が衰退した後に、「どの権力にも服さない」トリックスター的に遠隔地交易で活躍するアラム人やフェニキア人が力を持つわけです。

微:中世日本だと堺や博多の商人みたいなもんだな。

苦:鉄砲の国産化に成功した堺が上手ですね。しかし強大な政治的な力が現れると、その内部に入り、帝国の復元力となるのです。現代ならアメリカのユダヤ系資本が良い例です。

微:ゴールドマン・サックス、破綻したリーマンみたいなもんだな。

苦:私が一番言いたいのは、古代に21世紀にも価値を失っていないもの、時空を超えた普遍性を持つものが現れた事実ですね。宗教、文字に加え、金属加工、家畜の意義はもっと強調していい。

微:それで日本は社畜が滅んだ後、非正規社員という奴隷制の価値を再発見したんだな。

苦:奴隷は死なせたら大損なんでこき使うけど大事にされたよ! 21世紀日本では使い捨てるために移民まで受け入れてるだろ!! (ペシッ!)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?