国試で学ぶ病理学 1

国試から病理学を学んでみましょう。109回G-67-69の問題です。まずは問題文を読みます。

では問題67を解きます。

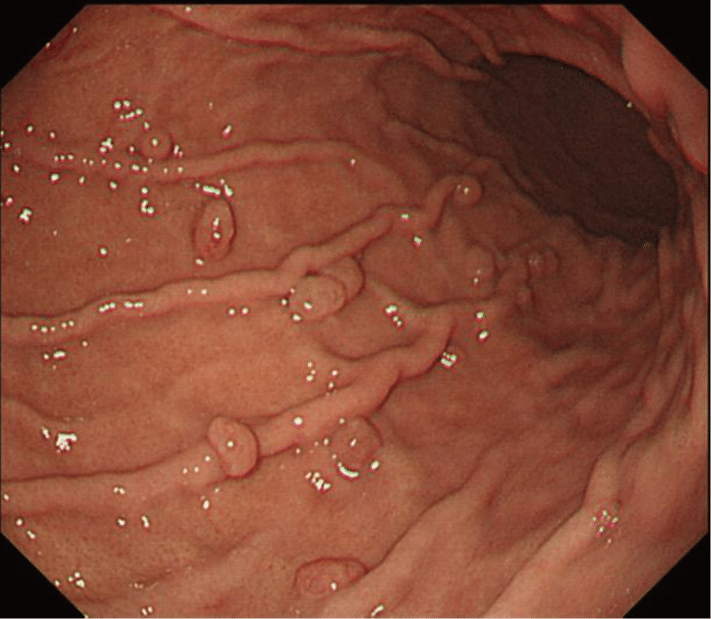

内視鏡像を見ると、表面平滑な山田Ⅲ型の小隆起が多発しています。これはd. 胃底腺ポリープの像ですね。ちなみに山田分類は以下のようになっています。

次です。問題68。

この問題の正答率は約4%という超難問でした。医学生は悪性腫瘍の病理像については、よく勉強していますが、良性腫瘍の病理像についてはあまり勉強していません。盲点をつく問題でしたね。本日はこの問題を使って、組織学と病理学について学んでみます。選択肢の像をみてみます。国試の解説本やネット上では諸説あるようですが、僕は① 大腸粘膜正常像、② 胃底部~胃体部粘膜正常像、③ 胃底腺ポリープ、④ 胃癌、⑤ 胃幽門部粘膜正常像と考えています。よって、この問題は疾患の病理像だけでなく、正常像の復習にうってつけです。その前に、胃の解剖を簡単におさらいです。

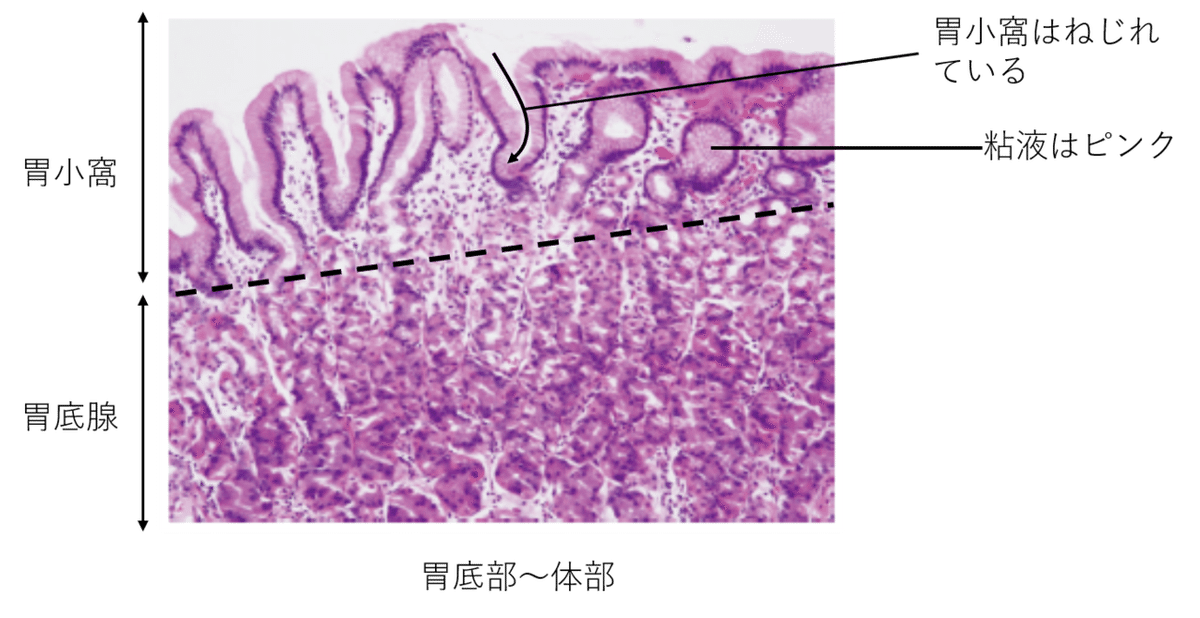

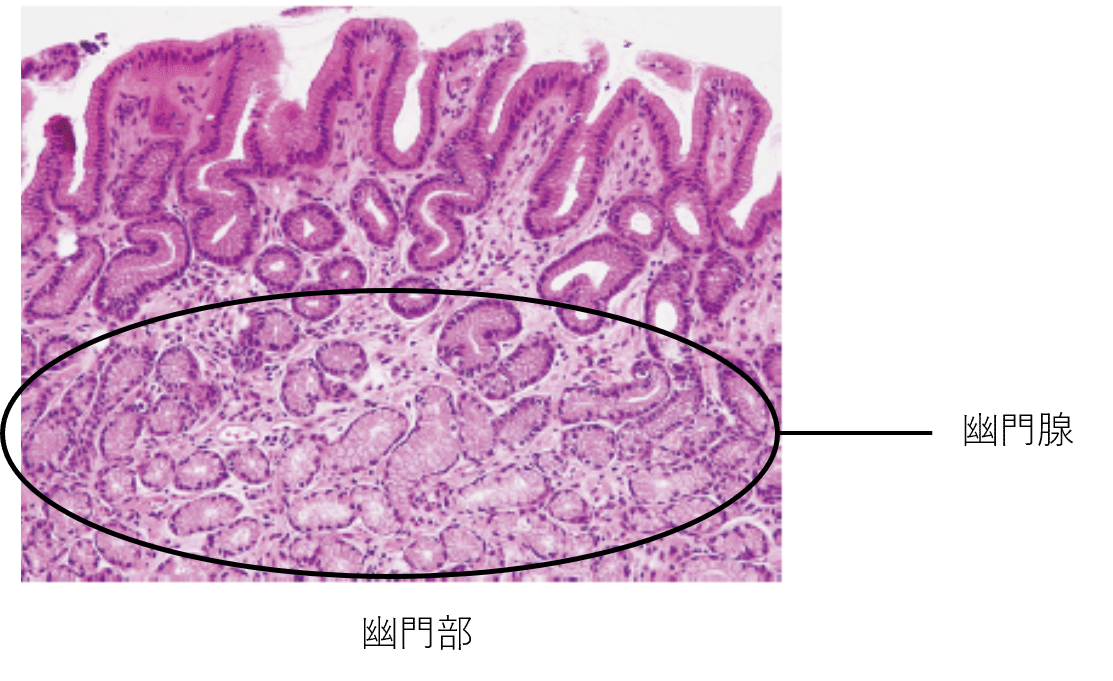

胃は胃底部、胃体部、幽門部の3か所に分かれます。胃の入り口を噴門、胃の出口を幽門といいます。胃は弯曲しており、小さい方の弯曲が小弯、大きい方が大弯です。組織学的には、胃底部~胃体部は同一の組織像、幽門部では組織像がそれとは異なります。選択肢②、⑤の組織像を見てみましょう。まず、選択肢②の組織像。

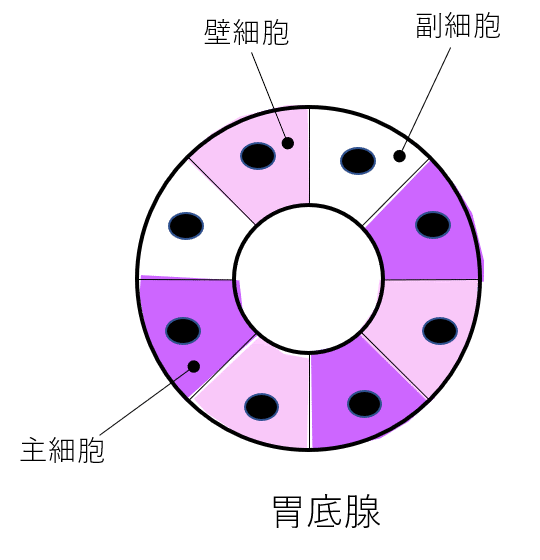

これは胃底部~胃体部の正常組織像です。組織学の本ではもっと詳しく分けていますが、実用的には、胃小窩と胃底腺に分ければ十分です。そして、胃小窩はねじれていて、細胞に含まれる粘液はピンクがかっている、と覚えればいいでしょう。胃小窩の下には胃底腺があります。この写真では見にくいので、模式図を示します。

胃底腺は3つの細胞-壁細胞、主細胞、副細胞-からできています。壁細胞はピンク色、主細胞は青紫色に染まり、副細胞は淡明です。そして、壁細胞は塩酸を、主細胞はペプシノゲンを、副細胞は粘液を分泌します。基本的に胃の組織像といえばこの絵を覚えておけばよいでしょう。次に、選択肢⑤の組織像をみます。

やはり胃小窩はねじれています。しかし、その下が違います。これは幽門腺です。淡明ですね。幽門腺は副細胞に似ていて、粘液を分泌します。組織像をみるだけで、胃の部位をある程度見分けることができるのです。

次に選択肢①を見てみましょう。

胃を覚えることで大腸の理解がたやすくなります。大腸にも胃と類似した陰窩と呼ばれるくぼみがありますが、胃と異なり、陰窩がスーっと真っ直ぐに伸びています。陰窩の下側にピンク色の層状構造が見えますが、これが粘膜筋板です。大腸の陰窩は粘膜筋板まで迷いなく真っ直ぐ伸びる。これが大腸の大きな特徴です。余談ですが、だからこそ潰瘍性大腸炎と診断する際の大事な所見に陰窩のねじれがあります。大腸粘膜の陰窩がねじれているというのは、それだけで立派な病的所見です。

正常構造の復習ができたところで、いよいよ疾患の病理像にとりかかりましょう。病理診断では、正常からのずれをとらえていくのでした。

簡単なのは④です。

これは胃ですが、②と⑤の胃組織と比べてみてください。何となく胃の構造っぽいなというのはかろうじてわかるような気もしますが、ほとんど元の構造を保てていません。さらに、ものすごく核の大きな細胞がいます。N/C比の出番ですね。相当N/C比が大きいことがわかります。細胞異型、構造異型ともに半端ないですね。というわけでもちろんこれは癌です。胃の粘膜上皮から発生しているように見えますので、組織学的には腺癌と名付けられます。

そしてお待ちかねの③いきましょう。

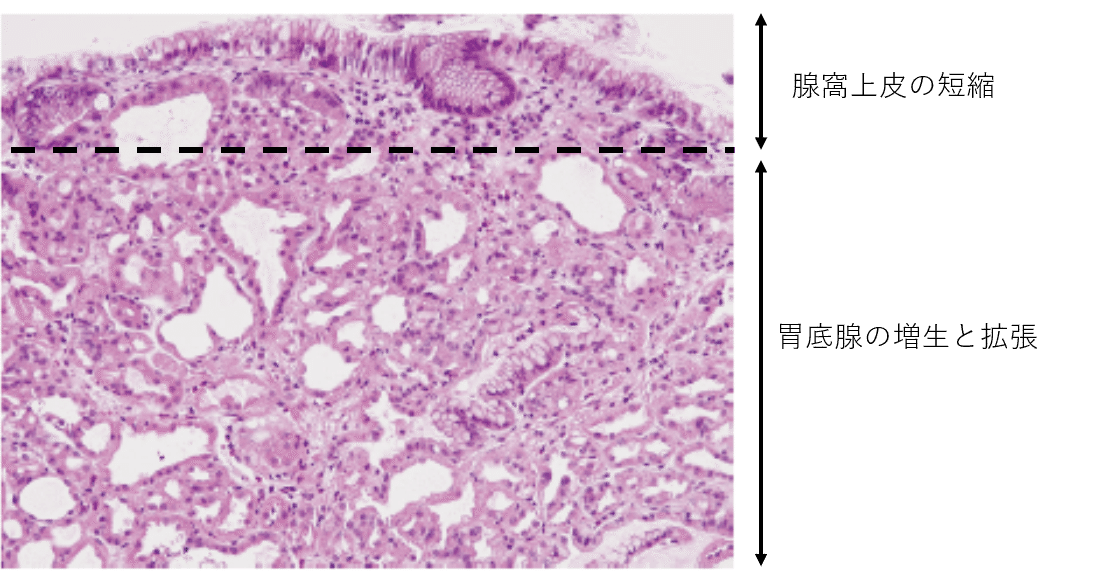

これこそが胃底腺ポリープの組織像です。かなり特徴的なので1度見た経験があれば、次はすぐにわかります。癌と違い、細胞異型はまったくありません。正常との違いは、胃小窩が短くなっていることと、胃底腺の数が増え、拡張していることがわかります。そして、それらの所見こそが胃底腺ポリープの診断根拠となります。以上より答えはc. ③です。

国試の選択肢から病理学が学べるよい機会となりました。

では問題69。

胃底腺ポリープは悪性化しませんので、答えはb. 経過観察です。

では、せっかくのなので112回問題D-56を見てください。

すぐにピンときますね。109回とほとんど同じ問題です。内視鏡像も瓜二つです。国試では過去に取り上げられたテーマが何度も取り上げられるという特徴があります。だから、国試では過去問対策が鍵を握るわけです。言うまでもないですが、答えはa. 経過観察です。

ところで、近年、プロトンポンプ阻害薬(Proton Pump Inhibitor: PPI)と胃底腺ポリープの関連が指摘されています。最近ではPPIとは異なった機序で胃酸分泌をより強く抑制するP-CAB(Potassium-Competitive Acid Blocker)というのも使われていますが、それも同様に胃底腺ポリープとの関連があると言われています。日常の病理診断業務でも、消化器内科医から「PPI内服との関連性がある胃底腺ポリープ疑い」として検体が提出されることが多くなっています。

塩酸を分泌するのは、壁細胞でした。PPIやPCABを内服すると塩酸分泌が強力に阻害されるため、壁細胞はもろにその影響を受けます。細胞というのは基本的にがんばり屋なので、自身の働きが抑制を受けているとわかると、すぐにへこたれることはなく、むしろ以前よりがんばって塩酸を分泌しようとします。その結果、起こるのが壁細胞過形成です。

ご覧のように、壁細胞が数を増し、また、内腔に突出するような像を呈します。これがたくさんできてしまうと、組織像はほとんど胃底腺ポリープと同じように見えます。また、既存の胃底腺ポリープがPPI内服により、大きくなってこのような像を呈するという説もあります。ポイントは壁細胞の突出像があるかどうかです。この像がたくさん見えれば、普通の胃底腺ポリープよりはPPI内服に関連した変化を疑ってもよいかもしれません。しかし、まだ完全にPPIとの関係性が証明されたわけでもないようですので、今後の研究がまたれるところです。ですから、胃底腺ポリープが多発している人で、PPIを内服していたらとりあえずPPIを休薬してみます。それだけで胃底腺ポリープが縮小、消失することもあるようです。

では、今日はこの辺で。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?