仁藤夢乃著『当たり前の日常を手に入れるために』の構成がクレイジーすぎる

colabo代表仁藤夢乃さんの著作『難民高校生』『当たり前の日常を手に入れるために』(以下『当たり前』)を読了しました。一作目である難民高校生は荒削りながらも彼女の生い立ちからcolaboを法人化するまでのストーリーを知れて楽しめました。しかし…『当たり前』の方は大問題作でした。

本noteでは前半に『難民高校生』のレビュー、そして後半に『当たり前』の問題点について指摘します

荒削りだが読める『難民高校生』

概要は高校生だった仁藤さんが中退した後で"農園ゼミ"に参加した事が転機になり明治学院大学へ進学、そこで東日本大震災が起きボランティアへ参加した経験を通じてcolaboを設立した…というもので大学在学中に書き上げています。作中は下記画像のように「」付きの台詞が頻出し面食らうのですが本書が対象にしている中高生に対してはかえって良いと思います。現に最新作の『当たり前』ではcolaboに関わりを持つきっかけとして本書を読んだから、という方が複数人いました

そんな内容だったのですが2点ほど違和感を覚えましたので、そちらを紹介して前半を終えます

違和感1 悪いのは全部他人

全体を通して「悪い事」をしているのがほぼ他人です

キャバや風俗で働くのも

売春するのも

ODするのも

万引きするのも

合法ドラッグするのも

不倫をするのも

全て仁藤さんではなく周りの"誰か"です

本書で仁藤さんが行った悪事は飲酒・喫煙・未成年の深夜労働ぐらい

その為に「難民高校生」と言いつつその本人が周囲と浮いてる傍観者のような印象を受けました

違和感2 農業で変われた?

高校を中退して無気力になっていた仁藤さんは高認予備校である河合塾コスモが用意した"農園ゼミ"において農作業や農園講師の阿蘇さんたちとのコミュニケーションを通じて変わっていき大学進学へと繋がった、というストーリーが本書中盤の内容です。ここの説得力は弱いなと感じました。何故なら仁藤さんがcolabo関係の女性に農業を薦める場面をほぼ見ないからです。調査して確認できたのはcolabo茨城合宿において農業体験をした、程度でした。自分の人生を変えるほどの経験だったならばもっと人に薦めたりしませんか?

その疑問のヒントが『私にとっての憲法』という仁藤さんが参加した憲法についてのエッセイ集にあったので引用します。

私は、高校中退後に出会った大人たちが、子供時代に戦争や貧困を体験し、憲法を大切に思っていることを感じていました。しかし、それが自分に関係のあることだと気づいたのは、最近です。

農業というのは建前で本旨は憲法を大切にする大人たちの思想に触れたコミュニケーションが大学進学につながった、というストーリーの方が私にはしっくりきました。

『難民高校生』については以上です。仁藤さんを知りたいなら読む価値はあるかなと思います。

大問題作『当たり前の日常を手に入れるために』

こーれやばいです。

本書の内容はある13人へのインタビューを中心にその合間合間に仁藤さんのコラムが挟まれるというものです。

まずはインタビュアーのリストを御覧ください

①あゆみ colaboとつながる女の子(本書の表記ママ)

②えま colaboとつながる女の子

③金澤信之 colaboと連携していた元高校教諭

④川村百合 colabo理事

⑤れい colaboとつながる女の子

⑥めぐみ colaboとつながる女の子

⑦あや colaboとつながる女の子

⑧ゆう colaboとつながる女の子

⑨細金和子 colabo理事

⑩奥田知志 colabo理事

⑪もも colaboとつながる女の子

⑫なお colaboとつながる女の子

⑬森川和加子 colaboスタッフ

13人中13人がcolabo関係者でほぼ全ての人がインタビューにおいて

「colaboの活動は素晴らしい」

「仁藤夢乃さんは分かってくれるし良い事をしている」

と語っています。

ここまではいいんです。

問題の核心はこのインタビュー全てに仁藤夢乃さんが同席してることです。

これどういうことだか分かりますか?

権力を持っているオーナーが社員と関係者に対して

「私と会社についてどう思う?正直に言ってみて」

ってインタビューをオーナー自ら行うようなものです

そして全員「オーナーすごい」「会社素晴らしい」って言うのを13連発して

その合間にオーナーの「私は頑張ってる」ってコラムを読まされる的な…

(*理事は社員では無い旨は承知の上での例示です)

まずはっきり言っておきたいのはこの件、仁藤さんは悪くないです。

悪いのは全てこの醜悪な構成を企画した出版社です。何考えてるんですか?

「全員本音を語っている。仁藤さんの前だからといって嘘はない」

と言うのかもしれません

世にあふれる社長すごい本を企画した全ての社長も同じこと思ってますよ。

この構図で意見が歪む事は避けられません

本書に何度も「お世話になってる人だからこそ、その人のネガティブな面をなかなか外部に言えなくて苦しむ少女」の例が出てきますよね?似た構図を作ってどうするんですか

本書でもその要素が垣間見える箇所を紹介します

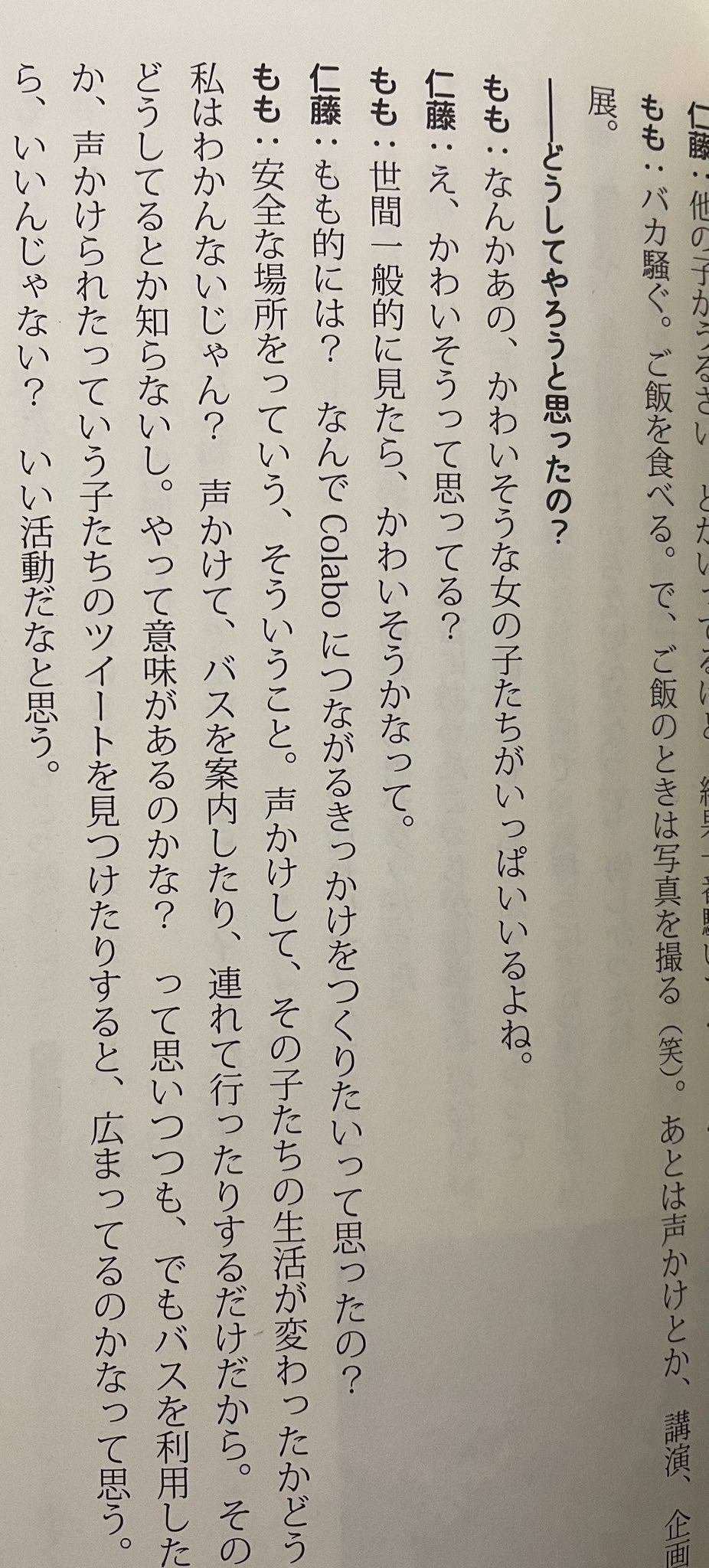

まず前提知識として仁藤さんは若年被害女性を「かわいそう」と解釈することを嫌います。その理由は複雑なのですがそのうちの一つは「上から目線での決めつけ」に感じるからです。そのうえで以下のやりとりがご覧下さい

(講演などをした理由を問われて)

もも なんかあの、かわいそうな女の子たちがいっぱいいるよね。

仁藤 え、かわいそうと思ってる?

もも 世間一般的に見たら、かわいそうかなって。

仁藤 もも的には? なんでColaboとつながるきっかけを作りたいって思っ

たの?

(以下略)

私の目には「女の子をかわいそう」と表現するももさんに対して仁藤さんがその考えを改めるべく誘導しているように映ります。

こんな第三者的な視点が一切無い本は全くおすすめできませんのでリンクは貼りません。限界日本企業の社史編纂室でも多少はまともな構成を出すと思います

内容は内容で言いたいことがあるのですが本noteでは触れずあくまで構成が終わっている点のみを述べて終わりにします

面白い記事ではなく申し訳ないのですが一応ほしい物リストです

https://www.amazon.jp/hz/wishlist/ls/1O4HY2YKQOUW?ref_=wl_share

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?