飢餓海峡巡礼、天売、焼尻。2023/6/25

到着が遅かったこともあり、24日の晩は息子、ペロスケと夜更けまで呑んでおしゃべりした。昨晩ヤツは寮で足だけ洗ってきただけで入浴していない。ばっちいからフロ入れと促す。「ドライヤーがない」とユニットバスから返事が。

階下のフロントに人影がなく、呼鈴を押しても無反応だったので「貸出用品はたぶんこのへん」とカウンター下から拝借、使用後元に戻しておく。ヘンなところで貸館業経験が生きる。

25日朝、チェックアウトの10時にホテルを後にする。岩内バスターミナルのそばのセコマで、不要になった旅の荷物、客先用の服や資料、着終えた普段着などをちいさい段ボール詰にしてゆうパックで自宅に発送。荷物がコンパクトになった。

キャリーをバスターミナルのロッカーに預け、今日は一日岩内観光だ。

ターミナルにほど近い木田金次郎美術館へ。有島武郎『生れ出づる悩み』のモデルとのことだが、あいにく白樺派はまったく肌に合わないので読まない。

「漁師画家」といういわれかたをしているようだが、実家は網元であり、東京で学生時代を送ったからには裕福は裕福なのだろう。ただ戦前のニシン漁で賑わった岩内でそれは、突出した資本家というほどではなかったろうし、いまの時代でいえば運送屋みたいなものか、経営者ファミリーとて汗を流さずに済んだ業界でもあるまい。不在地主の有島農場とは次元が異なる。(その寄生性に過敏に反応したからこそ有島武郎は「農地解放」をしたのち心中というかたちでおのれにとどめを刺したのだろうが)

小説のモデルになったのだから、いまの世ならバズってそれだけで喰えたかもしれない。少なくとも岩内という土地に洋画の文化が根づいた要因として木田金次郎というスポットライトがあたった人物―中央の、画壇ではなく文壇だったのがまた奏功している―の存在は大きい。

それだけでも、地方にありがちな単なるご当地画家推しとはひと味違うのだが、さらにドラマティックなのは彼が「岩内大火」によって手許にある作品約1,600点を失ってしまうという事件による。

還暦越えという年齢は現代以上に隠居を意味していただろう。画壇に属しているわけではないのだから、評論ではなく実作がすべてで。

書き溜めた作品が焼失してからの彼の持ち時間は8年しかなかった。現存する作品はほぼ、それ以降の画業だ。大火の2日後から、3日間かけて描かれたのが代表作「大火後の岩内港」。

ストレートなタイトル。青い太陽。

赤くない焔は、ずっと後世の泊原発のそれだといったら想像が過ぎるだろうか。彼が新婚当時住んでいたという堀株、まさにその所在地である。

アートへの感受性が高くない自分でも伝わってくるなにかに圧倒された。

これ以上遅くなると昼飯にあぶれそうだ。美術館入口にあった街のガイドを手に「清寿司本店」へ。

時季的にアワビ丼ウニ丼推しであり、それを頼むお客が多く迷ったが、せっかくだからネタのいろいろある握りを食べたい、と、昼のおきまりを頼む。

甲殻類と魚卵にアレルギーがあるペロスケは並寿司。わたしは遠慮なく本店寿司を。本日のおすすめ一貫、なんだろうとメニューと突合したら蝦蛄であある。小柴の蝦蛄をみかけなくなってひさしい。江戸前ではとんとごぶさたであった。

蝦蛄のアタリハズレ、ハズレのほうの下限値がはなはだしい。冷凍エビから水分を抜いたような代物もなくはない。数年ぶりに口にしたそれはしっとりと細やかな食感であった。アタリはそうだこれだと思い出した。

4月に友人から送られてきた春日大社のお札、「お礼参りしといてね。どこの神社でもOKよ」とのことだったのでこの旅でも神社のありかを気にしていた。岩内には旧県社(北海道神社庁のサイトでも「県社」と書いてある。「道社」とはいわぬものらしい)の岩内神社もあるが、香川出身の友人に敬意を表してこんぴらさんを訪れる。

引いたおみくじは末吉。よくよくみると「えんみくじ」なるものもあって、パワーストーンのようなものが入っているらしい。それが欲しくて、もう一回引くと再び末吉。

しかし引いたストーンは「友人運」というから、こんぴらさん、お見通しのようだ。根付になっているので財布に結んでおく。

高台づたいに岩内町郷土館へ。

「電気の安心未来を伝える」岩宇ルネッサンス事業、「平成22年度 電源立地地域対策交付金事業」とサイトトップにある。展示も模型などにはそれぞれ「○○事業交付金」とあるので、なるほどと思う。

原発銀座の若狭湾に隣接した舞鶴と相似形を描いているのは偶然ではあるまい。

『飢餓海峡』の時代にはもちろんそんなことは誰一人しらない。

実際にはアパートからの失火であった「岩内大火」を「質屋への強盗、放火」というフィクション仕立てにするにあたって作者の水上勉は、町の名を「岩幌町」とし、時代を昭和29年から22年に移し替えている。特に後者は売防法施行の10年前に出会った男女、というストーリーの骨格をつくるうえで非常に重要な設定となる。

その『飢餓海峡』を原作として内田吐夢監督「飢餓海峡」が制作された。上下巻の大長編である原作を余すところなくフィルムにしているから、構成としてはキレがなく、劇評でもぼろくそにいわれていること少なくないこの作品、しかし要領よく原作をつまんだのでは無意味だ。やるならそうしかない、と思う。

館内の展示、「飢餓海峡」ロケにその一角が割かれている。置かれていたチラシ、おおなみこなみ第17号飢餓海峡ロケ秘話とある。

昭和39年のロケの際、町の観光係長としてロケ隊受け入れをおこなった三川由祐氏の談話である。このペーパーがつくられたのが2003年。ということはロケから約40年後であり、当の三川氏が役場なり関連団体なりから完全に引退するその記念にこのような企画が設けられたのではないか、と推測する。

そこからさらに20年後のいまとなってはまさに秘話としかいいようがない。「フィルムコミッションの話があれば力になりたいと思います」と締めくくられているが、実際にロケをしていた時代にはフィルムコミッションなる用語すらなかったわけで、どれだけかご苦労されただろう。

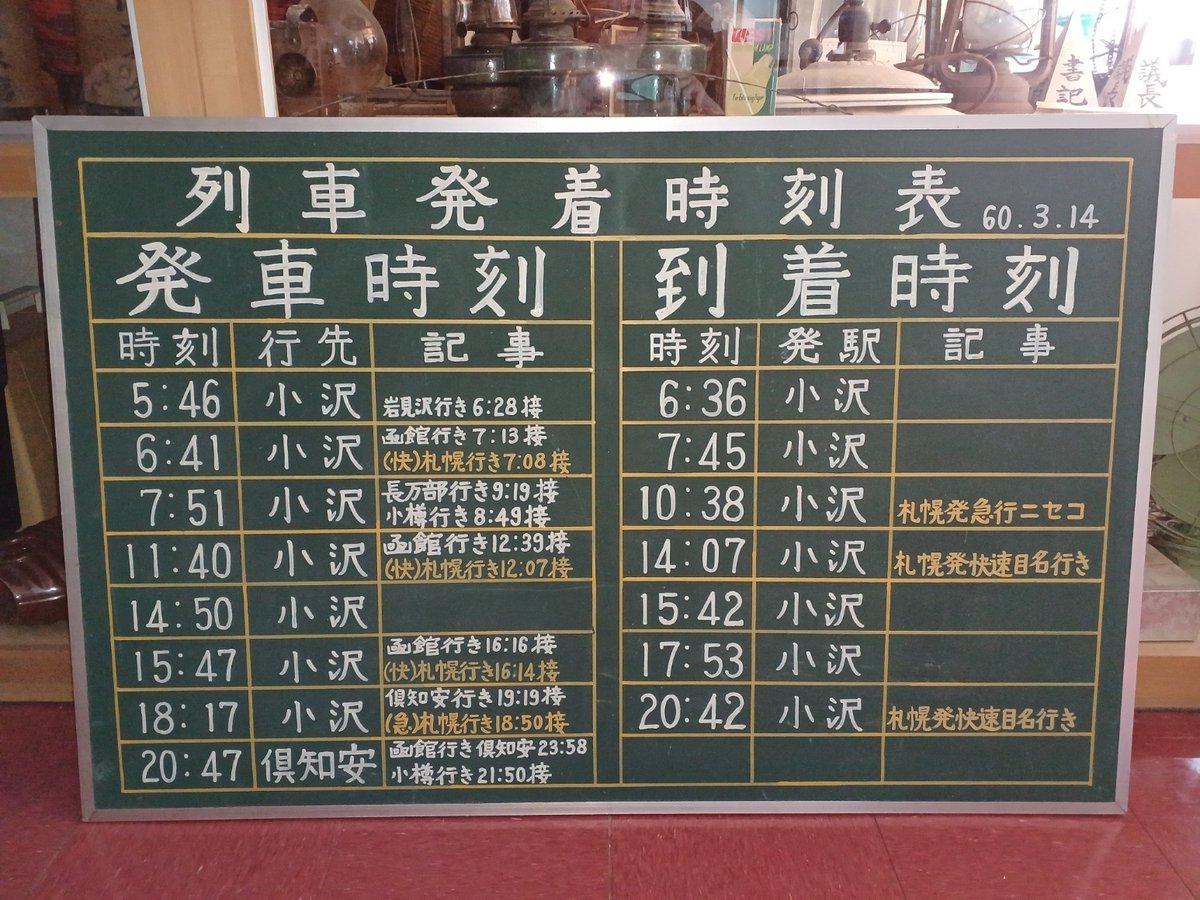

ロケにもつかわれた岩内線はその20年後に廃線となる。JR化を控えたあの時代の空気はリアルタイムでわたしもしっている。

港側に降りて岩内バスターミナルへ向かう。札幌いきの高速いわない号はおおよそ1時間に1本のフリークェンシーであり、最終は1758発だが明るいうちに札幌まで着く1645発に乗るべく歩を早める。

電力会社がおのれの原発を、おのれの配電エリア内に設けた例はここと、東北電力の女川しかない。

もう半日あれば旧フェリーターミナルのほうまで足を延ばせたのだが。それはいつの日かのおたのしみにしよう。

2時間半、小樽から高速に乗った北海道中央バス特急いわない号は薄明の残る札幌へ到着した。軽く夕食を摂り、レポートの残っているペロスケは大学へ。わたしは今晩の宿のten to ten hostelへ。

シャワーを浴びて寝床にもどってきたところを、宿のスタッフから「お友達のかたが下に」と呼び止められる。一階のカフェへ降りるとペロスケがいた。

旅の間、わたしの保冷バッグを彼に預けていた。そして東京からもってきたオミヤゲ(前の職場でゲットしたパテック・フィリップのポスターとか:彼のリュックには折らずに入れられなかったのだ)も渡しそびれていた。互いに品物を交換する。

ホステルの呼び出しの際、ペロスケはなんといったのだろう。「おともだち」にふふと笑いながら眠りにつく。

〈続〉

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?