音楽4団体の声明文ではっきりしたこと

7月10日、一般社団法人日本音楽事業者協会、一般社団法人日本音楽制作者連盟、一般社団法人コンサートプロモーターズ協会、一般社団法人日本音楽出版社協会の共同声明が発表されました。

この文章は理が通っています。それは、現実に起きていることが理にかなっていないということです。

「私たちは政府の基本的対処方針に基づき」とありますので、今回のロッキン中止に関して言えば、本当にそのイベントが「政府の基本的対処方針」に基づいているかを検証し、そうであったとするなら、そして茨城県医師会の要請文中の懸念事項に十分な妥当性が認められるとするなら、それは「政府の基本的対処方針」に誤りがあったということなので、日本政府は緊急にその方針を改める責任があります。

というような判断を行う事ができるのは司法の場です。誰を相手にしてどのような内容の訴訟になるのかはわかりませんが、ロッキン主催者側にはこの問題の白黒をつける方向で行動してほしいと思います。

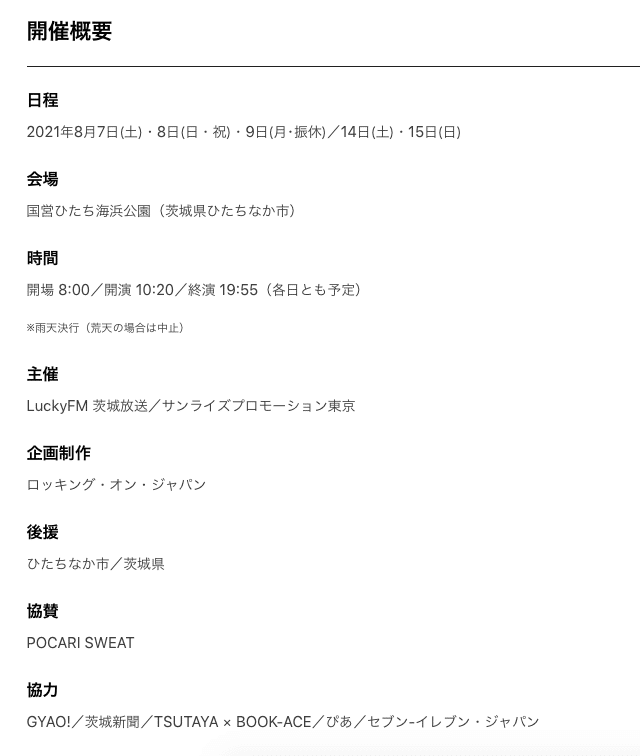

それから、ロック・イン・ジャパンの開催主体を知りたくて公式サイトを眺めていたら、なんとなく、渋谷陽一氏の思想が垣間見えた気がしました。大手メディアや広告代理店が入っていないのです。

雑誌『ロッキン・オン』は僕も学生時代に愛読し、NHK-FMの番組『サウンドストリート』も愛聴していました(ロキシーミュージックのラストアルバム『アヴァロン』を全曲オンエアしたことはよく覚えています)。

想像でしかありませんが、渋谷氏の拘りはインディペンデントであること、生身であること、それが氏の「ロック観」である気がします。ロッキンは配信ライブをしませんし、雑誌も電子媒体に載っていません。その態度。ロックだなと思います。

そうして作ってきたロッキンで重視されてきたのは、人と人との繋がりなのではないでしょうか。渋谷氏も今回の声明文で「あの祝祭空間を私たちは守っていかなければなりません」と書いています。商業主義から一定の距離を取る態度を感じます。

長年にわたり培ってきた地元との人間関係が、今回の中止の件で壊れたのだとしたら、その失望は想像に余りある。来年以降に繋がらないかもしれない、という絶望を感じたのかもしれません。

フェスに限らず、多くのことが、コロナ以前に戻ることはないと思います。