13 COvsBTN アンペアフロップの人口傾向(オマハ)

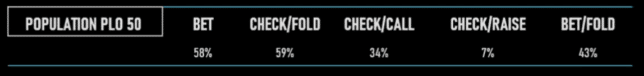

アンペアかつストレートの完成しないAハイボードの推奨CB率は38%だが、このレートの人口傾向は58%をBETしている。2割多い。チェックフォールド率は40%と59%とこれも開きがある。人よりも多くBETしているからチェックレンジが弱く、チェック時にベットされた時にフォールドする事になるのでこの数字が大きいのは納得できるところです

そうするとどのような影響が出るか?チェックレイズは14%と7%で実際は半分程度しかチェックレイズしていないが、言い換えれば「出来ない」のです。そう、フロップであまりにもBETし過ぎているから。これまたチェックレンジが弱すぎるのですね。ここで一旦コール側のアクションを見ましょう

missdCBとBETフォールドの頻度に多く差があり、CO側のチェックを見た時にCBを打ちすぎていて、打ちすぎているがゆえに、ベット時にレイズが返ってくると降りすぎている

まとめるとOOP側がCB打ちすぎて、チェックフォールドし過ぎていて、IP側がチェックを見てCB打ちすぎて、ベットフォールドし過ぎるハメになっているので、IPのプレイヤーのベットフォールド率を見ながら、OOPからAハイフロップでチェックレイズのブラフをするのはとても有効な手段になりうるよとの事。ふむふむ仕組みはそうですな

ブロードウェイ2種がボードに落ちた場合のGTOのアクションは、全体でCB率6%しかなくて、Kがあると更に極端に減るっぽい。ここはフルレンジでチェックして単純化しても良いみたいです。僕みたいにCB打ちすぎてる人はこの辺から改善しましょう

仕組みをみると全体で94%でチェックなので、ほぼほぼすべてのレンジがハンドに残るので、チェックフォールドの頻度が35%,チェックコールとチェックレイズの頻度が併せて65%という結果になり、広くプレイを続行しているのに注目です。次の画像が同条件での人口傾向

GTOでは6%BETの所をなんと48%BETしてます。BETし過ぎです。この48%BETをOOPから行うのは、SBvsBBのようにIP側が広くコールしている場合には良いですが、COvsBTNのBTNコール側は後ろにSB.BBがいるのにも関わらずコールしているのである程度強いレンジでコールしています。特に自分が持っていない場合は相手が関連するハンドを持っている確率が高くなります。そういった相手になんでもCBするのではなく、すべての強いハンドをチェックバックしてチェックレンジを強化し、チェックレイズ戦略を使用したい部分なので、頻繁になんでもCBするのをやめましょう。では同条件でのIP側のGTOを見よう

気を付ける事はGTO側のCBに対するフォールドは、OOP側の狭い6%のベットに対してのフォールドが39%で、人口傾向の41%はなんでもCBしてくる相手へのフォールドなので頻度が同じように見えて性質は大きく違いますよと。ここでもGTOに向けてではなく人口傾向に向けてのベットに対してレイズするのは非常に有効だし、人口傾向ではなんでもBETして来るので、それに選ばれなかったチェックレンジに向けてIPからベットするのは有効なので、相手をどのようなプレイヤーか見極めてからプレイしていきましょうとの事。なるほどね

最後に、9以下のカードが2枚あり、Aハイでないボードも見て行こう。ここでも人口傾向はBET頻度が高く、チェックレンジが守られていない為、チェックフォールドが頻繁に行われている。ベストなメイドハンドではチェックレイズしてポジションの不利を解消しつつフロップでPOTを取るような戦略が戦いやすいボードであるらしいです。一応同条件のIP側も貼っときます

つまりここまで見てきたことをまとめると

・PFR(プリフロアグレッサー)のOOP側はCB打ちすぎてる局面があるよと

・チェックレンジを強く保って戦おうねと

・PFC(プリフロップコーラー)のIPはCB打ちすぎ君がチェックしたら広くBETしましょうねと

・なんでもCB君にはベットにレイズ(バリューでもブラフでも)を返せる局面が多いけど、相手の個人的な傾向を良く見てからやってねと

んー勉強になりますな!

ではまた次回であります

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?